フリーターから就職するには、アルバイト先での正社員登用や、求人サイトや就職支援サービスを使って就職活動をする方法、職業訓練校に通って資格取得する方法などがあります。

この記事では、フリーターが就職するにはどうすればいいか知りたい方に向けて、フリーターから就職する方法、就職活動の手順、就職におすすめの職種を紹介します。

- フリーターからの正社員就職は難しさはあるが年齢的に若いほど可能性は高まる

- フリーターから就職する方法【5つのステップ】を試してみよう!

- 【未経験OK求人、正社員だけに絞らない】など、就職成功の7つのコツをおさえよう

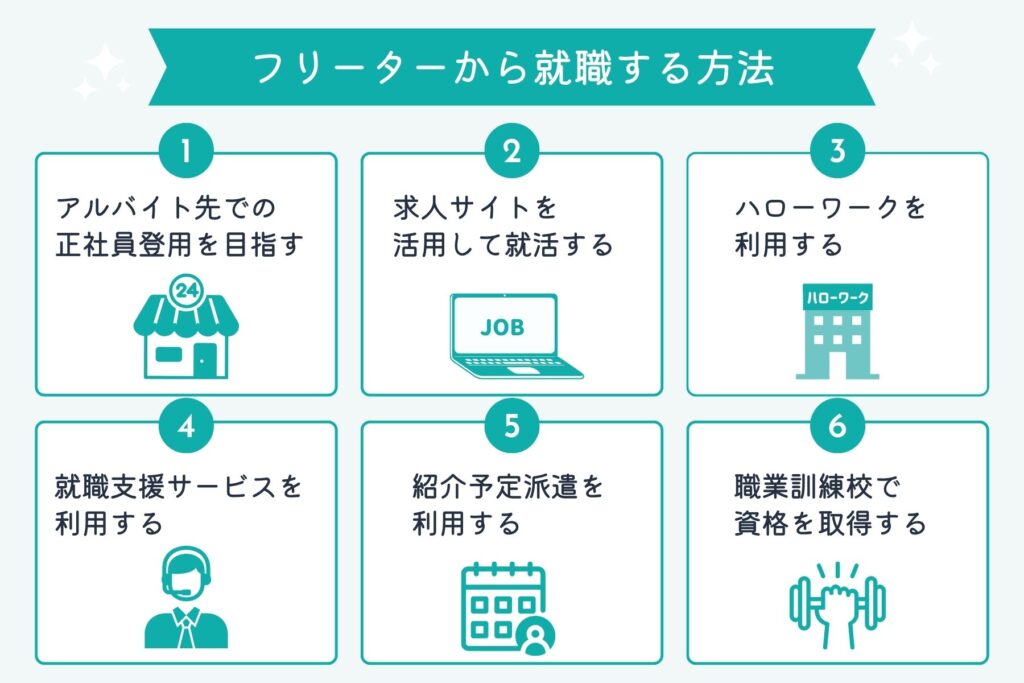

- アルバイト先での正社員登用を目指す

アルバイト先で長く働いている人、バイトリーダーになっている人におすすめ! - 求人サイトを活用して就活する

自分で就職活動を進めたい人におすすめ! - ハローワークを利用する

自宅周辺の求人を探したい、地元で就職したい人におすすめ - 就職支援サービスを利用する

就活のやり方が分からない、一人で就活を進めるのが不安な人におすすめ! - 紹介予定派遣を利用する

一定期間派遣社員として働いた後、正社員登用を検討する - 職業訓練校で資格を取得して就職する

資格取得することで就職が有利に!専門職に就職したい人におすすめ

この記事の目次

フリーターから就職するにはどうすれば?

フリーターから就職するには、主にアルバイト先での正社員登用、求人サイトやハローワークを利用した就職活動、就職支援サービスの活用、紹介予定派遣、そして職業訓練校で資格を取得する方法があります。

1. アルバイト先での正社員登用を目指す

フリーターから就職するには、まずは現在のアルバイト先で正社員を目指すという方法があります。アルバイト先に正社員登用制度がある場合は、普段の仕事ぶりが認められれば、社員へと昇格できる可能性があります。

アルバイトから正社員に登用されるには、上司に正社員になりたいことを伝え、「どうすれば社員になれるのか」を相談し、必要なスキルや経験を具体的に把握することが重要です。アルバイト先で長く働いていたり、バイトリーダーになっていたりすると、このルートが最も手っ取り早い方法となるでしょう。

フリーターがアルバイト先で正社員登用を目指すメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・慣れ親しんだ職場環境で働ける ・アルバイトでの活躍を評価してもらえる |

| デメリット | ・いつ正社員になれるかわからない ・店舗異動の可能性がある |

メリット1.慣れ親しんだ職場環境で働ける

アルバイト先でそのまま正社員になれば、環境が変わらないぶん、職場に慣れるまでのストレスを感じずにすみます。仕事の要領がわかっているため、スムーズに業務を進められるでしょう。

今の職場で安心して働けている人や、人間関係を一から築くのが苦手な人に適しています。

メリット2.アルバイトでの活躍を評価してもらえる

現在の職場で正社員登用を目指す場合、普段の働きぶりを見てくれている人に評価してもらえるため、自分の努力が正しく伝わりやすいのが大きなメリットです。

フリーター期間が長いと、履歴書や面接だけでは仕事への姿勢や実績が伝わりにくい場合もあるでしょう。だからこそ、実際の働きぶりを見てもらえている環境では、自分の強みをしっかり評価してもらえるチャンスになります。

デメリット1. いつ正社員になれるかわからない

アルバイトから正社員登用を目指しても、いつなれるのか分からないことがあります。

以下は、主要5産業における「登用制度のある会社の割合」と「登用実績の有無の割合」をまとめた表です。

| 産業 | 登用制度あり | 登用実績あり | 登用実績なし |

|---|---|---|---|

| 製造業 | 77% | 53% | 46% |

| 情報通信業 | 62% | 40% | 60% |

| 卸売業・小売業 | 79% | 37% | 60% |

| 宿泊業・飲食サービス | 83% | 49% | 48% |

| 医療・福祉 | 81% | 56% | 44% |

参考:厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年2月)の概況」

登用制度があると答えた事業所のうち、実際に登用実績がある割合は約4〜5割程度にとどまっています。

このように、登用制度が整っていても「実際に登用されるかどうか」「いつ登用されるか」は不透明で、フリーターにとっては精神的な負担になりやすいのが現状です。

デメリット2. 店舗異動の可能性がある

正社員になると、会社の都合で異動や転勤が発生する可能性があります。特に大手チェーンなどでは、採用された店舗から遠く離れた場所に配属される場合もあり、通勤やライフスタイルに大きな影響が出るでしょう。

地元で働き続けたい人や、家庭の都合で遠くに行けない人にとっては、勤務地が変わる可能性のある正社員は合わない場合もあります。

すぐに就職したいなら、就職支援の活用がスムーズ!

2. 求人サイトを活用して就活する

求人サイトは、多くの求人情報が一括で閲覧でき、職種や勤務地などの条件を絞って求人を探すことができます。フリーターから就職しやすい未経験歓迎の求人も多く掲載されており、スキルレベルや希望条件に合った求人に応募することで、就職活動をより効果的に進めることができます。

フリーターが求人サイトを活用して就活するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・好きなタイミングで求人を探せる ・求人の条件を絞って検索できる |

| デメリット | ・自分に合う求人を見極めづらい ・企業とやりとりしなければならない |

メリット1.好きなタイミングで求人を探せる

求人サイトならスマホやパソコンで好きなタイミングに求人を探せるため、生活リズムが不規則なフリーターでも無理なく活用できます。

「今日は早く帰れたから少しだけ探してみよう」や「シフトの合間に求人をチェックしておこう」といったように、自分のペースで就活を進められるのは魅力です。日によってスケジュールが変わるフリーターにとっては、大きなメリットと言えるでしょう。

メリット2.求人の条件を絞って検索できる

求人サイトでは「週◯日以上」「未経験OK」など、自分の希望に合わせて条件を絞って検索できます。

たくさんの求人の中から、自分に合いそうなものだけを効率よく探せるので、時間に余裕のないフリーターや、希望条件がはっきりしている人にとっては非常に便利です。

ただ、希望がはっきりしていない人には、絞り込みがかえって難しく感じるかもしれません。

デメリット1. 自分に合う求人を見極めづらい

求人サイトは、自分に合う求人を見極めづらい傾向にあります。文章だけの説明だと仕事内容や職場の雰囲気が伝わりにくく、実際の職場とイメージが異なるケースもあるでしょう。

特に正社員として働いた経験が少ないフリーターの場合、求人のどこに注目すればいいのか分からず、応募してよいのか不安になる場合もあります。

また、同じ求人が何度も表示される場合もあり、選択肢が豊富に見えても、実際は思ったより求人が少ないと感じる場合も少なくありません。

デメリット2. 企業とやりとりしなければならない

求人サイトを利用する場合は、企業と連絡を取り合うためにメールや電話での対応が求められます。書類の提出や面接の日程調整なども、自分で進めなければなりません。

そのため、連絡に不慣れだったり、予定を管理するのが苦手な人には少し大変に感じやすい面があります。

逆に、こまめに連絡をチェックできる人や、メール対応に慣れているフリーターには使いやすい方法と言えるでしょう。

3. ハローワークを利用する

公共の職業紹介所であるハローワークでは、様々な求人情報が提供されているほか、キャリア相談や履歴書の書き方といったサポートも受けることができます。地元企業の求人情報が豊富なため、自宅周辺で仕事を探したい方におすすめの方法です。

ハローワークを利用するには、お近くのハローワークかインターネットで求職申込手続きをします。求職申込手続き後、求人情報の検索や応募書類の作成、面接のアドバイスなどの就職支援ができるようになります。

フリーターがハローワークを利用するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・地元の求人を探せる ・未経験歓迎の求人が多い |

| デメリット | ・条件の悪い求人を選ぶ可能性がある ・待ち時間が長い場合がある |

メリット1.地元の求人を探せる

ハローワークには地域密着の求人が多く、地元の中小企業や個人経営の事業所など、ネットでは見つけにくい求人も掲載されています。通勤に時間をかけたくない人や、引っ越しせずに働きたい人にとっては便利です。

一方で、勤務地にこだわりがなく幅広い地域で探したい人や、リモートワーク・都市部での勤務を希望する人には、求人の選択肢が少なく感じられる可能性があります。

メリット2.未経験歓迎の求人が多い

ハローワークには、経験やスキルを問わない「未経験歓迎」の求人が多く掲載されています。

正社員としての経験が少ないフリーターでも応募しやすく、新しい分野に挑戦したい人にとっては、第一歩を踏み出しやすい環境です。

これまで正社員としての経験がない人や、スキルに自信がないけれど「やってみたい」という気持ちがある人は、ハローワークの利用から始めてみるのも良いでしょう。

デメリット1. 条件の悪い求人を選ぶ可能性がある

ハローワークは企業側が無料で求人を掲載できるため、幅広い企業が利用しています。なかには労働環境に不安があるような求人も混ざっており、希望と合わない職場を選んでしまうリスクも高いです。

実際のところ、ハローワークでは以下のようなケースに当てはまらない限り、基本的に求人を受け付ける仕組みになっています。(参考:厚生労働省「求人者サービスのご案内」)

- 法律に違反している内容がある求人

- 実際には雇用関係がない(業務委託など)求人

- 勤務条件などの必要な情報がきちんと書かれていない求人

職場の実情までハローワークがしっかり確認されているとは限らないため、労働条件がどこまで整っているかは選考で見極める必要があるでしょう。

デメリット2. 待ち時間が長い場合がある

ハローワークでは、混雑状況によって待ち時間が長くなることがあります。特に月初や午前中などは来所者が多く、30分〜1時間以上待つケースもあります。

一方で、空いている時間帯であればすぐ案内される場合もあるため、必ずしも長時間待つとは限りません。

とはいえ、バイトの前後や限られた時間の中でハローワークを利用したいと思っているフリーターにとっては、予想以上に時間がかかると予定がくずれてしまう場合があります。

4. 就職支援サービスを利用する

ハローワークは国や自治体が運営していますが、民間企業が運営する就職支援サービスを利用して就職を目指す方法もあります。就職支援サービスでは、無料で個人のキャリアに合わせたアドバイスや求人情報の提供、書類作成のサポートが受けられます。

特に、フリーターの就職に特化した就職支援サービスは成功率が高く、フリーターからの就職には強力な味方となります。

フリーターが就職支援サービスを利用するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・マンツーマンで就職をサポートしてくれる ・非公開求人を紹介してもらえる場合がある |

| デメリット | ・希望求人以外を紹介される場合がある ・30代以上は利用できない場合がある |

メリット1.マンツーマンで就職をサポートしてくれる

就職支援サービスでは、専任のアドバイザーがついて履歴書の添削や面接対策、求人の紹介などをしてくれます。自力での就活に不安を感じているフリーターにとっては、心強いサポートになるでしょう。

一方、自分のペースで応募したい人や、人に干渉されるのが苦手な人にとっては、アドバイザーとのやり取りがわずらわしく感じられるかもしれません。

メリット2.非公開求人を紹介してもらえる場合がある

就職支援サービスでは、求人サイトには出ていない非公開求人を紹介される可能性があります。

非公開求人とは企業が一般には公開せず、就職支援サービスなどを通じて限られた求職者にだけ案内している求人です。求人サイトのように誰でも見られる求人と違い、非公開求人はサービスの登録者しか応募できない仕組みとなっています。

また、非公開求人のなかには、他のサービスでは出会えない優良求人が含まれている場合もあります。正社員経験が少ないフリーターにとっては選択肢を広げるチャンスになるでしょう。

デメリット1.希望求人以外を紹介される場合がある

就職支援サービスでは、希望求人以外を紹介される場合もあります。アドバイザーはあなたの経歴だけでなく、企業側の条件や採用状況もふまえて求人を選ぶため、希望通りにならないこともあるのです。

希望と違う求人を紹介されると断りづらく、無理に応募して結果的に合わない仕事を選んでしまうかもしれません。

そのため、紹介を断るのが苦手な人は、就職エージェント以外でも就活を進めるようにするとよいでしょう。

デメリット2. 30代以上は利用できない場合がある

就職支援サービスのなかには、30代以上の利用が対象外になっているケースがあります。正社員経験の少ない20代や、第二新卒・既卒といった若い世代をメインにサポートしているサービスがあるからです。

もしこれから利用しようと思っている就職支援サービスが20代を対象としている場合は、求人サイトやハローワークなどの利用も検討してみてください。

弊社ジェイックの就職支援は、18歳から35歳までを対象としているため、ぜひご相談ください。

5. 紹介予定派遣を利用する

フリーターから就職するには、紹介予定派遣の制度を活用する方法もあります。これは、一定期間(最長6ヵ月)派遣社員として働いた後、双方が合意すれば正社員として雇用されることを前提とした制度です。

実際の業務を経験することで、企業とのマッチングを確認できる利点があります。企業側もミスマッチを防ぐことができるため、この制度を通じてフリーターから正社員になるケースは少なくありません。

特に、すぐに正社員になる自信がない方や、職場に慣れてから正社員として働くことを検討したい方におすすめです。

フリーターが紹介予定派遣を利用するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・働いた後に就職するか判断できる ・履歴書の提出や面接がない |

| デメリット | ・必ずしも正社員になれるとは限らない ・派遣期間中の待遇が正社員と異なる |

メリット1.働いた後に就職するか判断できる

紹介予定派遣を利用すると、職場の雰囲気や仕事内容を理解してから入社するか判断できます。実際に働いた会社であれば「入社してから合わなかった」というミスマッチを防げるでしょう。

人間関係や職場環境を重視する人、過去に職場選びで失敗した経験がある人にとって、紹介予定派遣は安心できる働き方と言えます。

メリット2.履歴書の提出や面接がない

紹介予定派遣では、履歴書の提出や面接は行われません。派遣開始前に企業が面接をしたり、履歴書を受け取ったりする行為は労働者派遣法で禁止されており、派遣スタッフが不利にならないよう制度で守られています。(参考:厚生労働省「派遣で働くときに特に知っておきたいこと」)

そのため、書類選考や面接に苦手意識がある人でも、余計な緊張やプレッシャーを感じずに働き始められます。特に、学歴や職歴に自信がないフリーターにとって、実際の働きぶりを評価してもらえる点はやりがいにつながるでしょう。

デメリット1. 必ずしも正社員になれるとは限らない

紹介予定派遣は正社員になる前提での派遣ではありますが、必ずしも採用が約束されているわけではありません。働いたあとに「見送り」となる可能性もあるため、就職が確実ではない点には注意が必要です。

派遣期間後に就職できないと生活に支障が出る人にとっては、直接雇用の求人を中心に探す方が安心かもしれません。

デメリット2. 派遣期間中の待遇が正社員と異なる

紹介予定派遣では、最初の 最長6か月間 は「派遣社員」として勤務することになります。この派遣期間中は、派遣元(派遣会社)との雇用契約のもとで働くため、 正社員(直接雇用)とは待遇が異なる ことが一般的です。

派遣社員として働く期間は、正社員よりも給与が低かったり、福利厚生が限定的だったりすることがあります。

そのため、すぐに安定した収入が必要な場合には紹介予定派遣は向かないでしょう。

6. 職業訓練校で資格を取得して就職する

フリーターから就職する方法として、職業訓練校を利用することも一つの手段です。職業訓練校では、実践的なスキルや資格を短期間で取得することができます。資格が求人の応募条件になっていたり、求人票の歓迎条件に入っていることもあるので、資格を取得することで、応募できる求人が広がったり、書類選考に通過しやすくなります。

資格取得は特に専門職への就職に有利になるため、専門性の高い職種を目指す方におすすめの方法と言えるでしょう。

職業訓練校で学んで取得できる資格には、プログラミング、電気設備、宅建士、介護サービス、簿記、Webデザインなどがあります。

- Web制作コース

- プログラミングコース

- CADコース

- 国際ビジネスコース

- パソコン実用コース

- 造園・土木・施工コース

- ビル管理(メンテナンス)コース

- 介護職員養成コース

- ネイリスト養成コース

- 簿記・経理コース

- 保育士養成コース

- 医療事務コース

フリーターが職業訓練校で資格を取得して就職するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | ・テキスト代以外の受講費はかからない ・未経験から学べるコースが多い |

| デメリット | ・平日の昼にシフトを入れられない ・試験に合格できない場合がある |

メリット1.テキスト代以外の受講費はかからない

職業訓練校を利用する場合、テキスト代など一部の実費を除けば、受講料はかかりません。基本的に無料で通えるため、収入が不安定なフリーターでも、無理なく学び始められます。

「学びたいけれど、お金の面が心配で踏み出せなかった」という人にとっては、安心してチャレンジできる仕組みです。自己投資に迷っていた人でも、費用の負担を抑えながら、新しいスキルや知識を身につけられるでしょう。

メリット2.未経験から学べるコースが多い

職業訓練校には未経験から学べるコースが多いです。初歩から教えてくれるコースが充実しており、未経験でも安心して学べます。

以下は、職業訓練校で目指せる資格の一例です。

- 介護職員初任者研修

- 簿記検定

- 医療事務認定実務者試験

- 第二種電気工事士

- 基本情報技術者

- 中小企業診断士(経営管理)

参考:厚生労働省「こんな人にオススメ」

専門スキルがないと悩むフリーターでも、上記のような資格を取れば、就職先の選択肢を広げられるでしょう。

デメリット1.平日の昼にシフトを入れられない

訓練の多くは平日の日中に通学するスケジュールのため、フリーターはその時間にシフトを入れられません。これまで昼間に働いて収入を得ていたフリーターにとっては、収入が減ってしまい、生活に影響が出る可能性があります。

特に、平日の昼に働く前提で今のバイトに入った方は、新しいバイト先を検討するか、シフトに入れる時間を調整できるか今の職場と相談する必要があるでしょう。

デメリット2. 試験に合格できない場合がある

職業訓練校に申し込んでも、試験に合格しないと受講できない場合があります。

選考では面接と筆記の両方が行われるのが一般的で、内容は都道府県や訓練校によってさまざまです。面接も、一対一の個人面接だけでなく、複数人で受けるグループ面接になる場合もあります。

さらに詳しく知りたい方は「職業訓練の試験内容は?面接・筆記試験の対策を紹介」をご覧ください。

フリーターから就職するためのコツを知りたい方は、以下の動画をご覧ください。

フリーターから就職する流れ

フリーターから正社員に就職するまでの流れは大きく分けて以下の5ステップになります。

- 自己分析を行う

「就活の軸」を定め、企業とのミスマッチを減らす方法 - 応募書類を作成する

自己分析をもとに、「あなた自身の言葉」で記入するのがポイント - 情報収集/求人探しを行う

業界や仕事について調べ、応募に向けた準備を行う - 応募/面接をする

応募は選り好みしすぎず、面接は内容以外にも注意を払う - 内定を受ける

労働契約やアルバイトなどとの調整、入社に向けた準備も行う

フリーターの就職活動は、だいたい3~6ヶ月程度かかる場合が多いようです。入社したい時期から逆算して、今何をすればいいのか考えて実行に移しましょう。

ステップ1:自己分析を行う

自己分析とは「あなた自身について、深く把握する作業」です。

これまでの経験やそのとき感じたことを書き出しながら、あなたの特性や大切にしている価値観などを明確にしていきます。そこから、「自分の強み、弱みは何か」「将来の目標は何か」「どんな人生を歩んでいきたいか」など、充実したキャリアを選択する際に必要な情報を集めることが目的です。

ただ、自己分析をやったことがないと、どのように手を付けていいか戸惑いますよね?そこで、以下のような質問に対する答えをノートに書き出すことからはじめてみましょう。

- なぜ、これまでフリーターをしてきたのか?

- なぜ、正社員として就職しようと思ったのか?

- 正社員として就職して、実現したいことは何か?

- 就職先を選ぶとき重視するポイントを3つ挙げて、その理由も書いてください

- こういう仕事は避けたいというポイントを3つ挙げて、その理由も書いてください

自己分析が不十分だったり、正社員になりたい理由が曖昧だと、「あなたの就職活動の軸」が定まらない状態です。仮に企業から内定が出ても「この会社に決めていいのかな…」「もっと良い会社があるんじゃないかな…」と優柔不断になってしまったり、入社後にミスマッチを感じてすぐに辞めることになってしまうおそれもあります。

まずは、就職活動を進める上で土台となる自己分析をしっかりと行いましょう。

自己分析をしても、自分の強みが分からないという方は、家族や友人に聞いてみたり、就職エージェントに相談する方法がおすすめです。

自分以外の誰かに自分のことを話すと、自分では当たり前だと思っていたことが、客観的に見ると強みになるからです。

弊社ジェイックでも、フリーターの就職支援歴豊富なアドバイザーが、一緒にアルバイト経験から強みを見つけるサポートをするので、ぜひ相談してみてください。

ステップ2:応募書類を作成する

自己分析ができたら、履歴書・職務経歴書などの応募書類の作成に移ります。

正社員求人への応募書類は、アルバイトと同じ内容では採用されません。また、アルバイトへの応募では必要ない職務経歴書が必要となる場合があります。それぞれの書き方を確認し、書類選考を突破できる応募書類を作成しましょう。なお、自己PRや志望動機の部分は、応募先が決まってから個別に作成するようにしましょう。

また、フリーターの人にありがちなのが、ネットなどで調べたテンプレート通りの内容を履歴書や職務経歴書に書いてしまうというケースです。企業の採用担当者は、これまで何人もの応募書類を見ていますので、テンプレートそのままの内容かどうかをすぐ見分けられてしまいます。テンプレートは参考にしながらも、ステップ1で作成した「自己分析」の内容や個人的なエピソードなども取り入れて、「あなた自身の言葉」で記入するようにしましょう。

そして、応募書類は中身だけでなく、その扱い方も評価されています。書類に汚れや折れなどがないか、誤字・脱字がないか、文字を丁寧に書いているかなどがチェックされていますので要注意です。

フリーターとしてのアルバイト経験が多い場合、すべての職歴を詳しく書く必要はありません。就職を希望する職種や応募先に関連性のある経験のみを選び、具体的な業務内容や成果を中心に記載しましょう。

例えば、「接客を多数経験してきた場合、顧客対応スキル」や「アルバイトリーダーとしてチームを管理した経験」などをアピールできるアルバイト歴に絞って書くのがおすすめです。

また、半年以内など短期間で辞めたアルバイト歴を書くと、同じようにすぐに辞めるのではないかと懸念されるため、1年以上続いたアルバイトに絞って記載するようにしましょう。

「履歴書や職務経歴書の書き方」について詳しく解説してますので、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

ステップ3:情報収集/求人探しを行う

自己分析で明らかになった就職理由や今後の目標をもとに、あなたが就職したい業界や企業の情報を集めて求人を探していきます。どんな業界で働きたいのか、どんな仕事をしたいのかを考えるために、業界や職種について調べたり情報収集を行いましょう。業界・職種の特徴や将来性、必要なスキルなどを調べて、ノートやメモにまとめると良いでしょう。

具体的な求人情報については、直接気になる企業の公式サイトをピンポイントで見たり、就職サイト(求人サイト)に掲載されている中から探してみましょう。

ステップ4:応募/面接をする

あなたの希望や適性に合う求人が見つかったら、すぐに応募してみましょう。この段階で選り好みしすぎてしまうと応募数が減って就職成功率が下がってしまうので、少しでも気になる会社があれば企業研究を行って応募してみることをおすすめします。応募先を決めたら、個々の企業向けに応募書類の自己PRや志望動機を作成しましょう。

面接に進めた場合、「なぜフリーターをしていたのか?」「なぜ正社員になりたいのか?」という質問が高い確率で尋ねられるでしょう。自己分析の内容や、こちらの記事を参考にして、回答をしっかり準備しておきましょう。

面接では受け答えの内容だけでなく、身だしなみや立ち居振る舞いにも注意を払いましょう。スーツ着用を基本として、挨拶など基本的なマナーを意識しましょう。

ステップ5:内定を受ける

応募先企業から内定の通知を受けたら、承諾するか否かを検討しましょう。入社する意思が固まったら、なるべく早めに返答するようにしてください。

そして、社員となるための労働契約を結びます。労働契約書には勤務時間や給与、休日などが明記されているので、内容をよく確認してからサインをしましょう。

次に、いつから出社できるのか、具体的な日程を決めます。フリーターの場合、応募先企業から採用通知をもらった時点でまだアルバイトを辞めていない可能性もあります。引き継ぎやシフトの変更などを考慮して、アルバイト先に迷惑がかからないように配慮しましょう。もし可能であれば、就活をしていることをあらかじめアルバイト先に伝えておくと、スムーズな退職が叶うでしょう。アルバイトの退職が無事に決まれば、あとは就職先の入社日を待つのみです。スーツなどの服装や靴を揃えたり、入社後の仕事に関する勉強をしておくなど、準備を整えましょう。

フリーターが就職活動を成功させ、複数の企業から内定をもらったときは、まず自分の将来像を明確にし、どの企業がそのビジョンに最も合致しているかを検討しましょう。また、会社の評判、仕事内容、職場環境、給与や福利厚生などの条件も比較検討することが重要です。

内定辞退を行う際には、誠実な態度を保つことが大切です。辞退する場合は、早めに連絡を入れ、感謝の気持ちを伝えることで、将来的な関係を円滑に保つことができます。また、迷いや不安がある場合は、信頼できる友人や就職アドバイザーに相談して客観的な意見をもらうのも効果的です。

フリーターの就職が難しい?理由3選

正社員経験がなく、初めて就職活動をする方にとっては、フリーターからの就職が難しいと感じるかもしれません。

フリーターの就職が難しいと言われてしまう理由としては、主に以下の3つの理由があります。

理由1:自己PRの内容が薄くなることが多い

フリーターの方が就職活動をする際、自己PRの内容が薄くなることが多いです。正社員経験が少ないため、具体的な実績やスキルをアピールすることが難しいのです。

自己PRが弱いため、企業から見て魅力的な候補者として映らないことがあります。そのため、どのように自身の経験を仕事で活かせるかを明確に伝える必要があります。

その期間に何か努力していたこと、例えば資格取得や、目標のために活動していたなどがあれば良いのですが、特に何もやっていなかった場合はアピールできる要素が乏しくなってしまうのです。

理由2:すぐに諦めると思われてしまう

フリーターから就職を目指す際、企業側から「すぐに諦めてしまうのではないか」と心配されることがよくあります。

アルバイトや短期的な仕事を繰り返している場合、「長続きしないのでは」と見なされることがあります。これを克服するためには、明確なキャリアプランや強い志望動機を示すことが重要です。

理由3:就活に慣れていない

フリーターから正社員を目指すにあたり、就活に慣れていないという点も難しい理由の一つです。

履歴書や職務経歴書の書き方や面接対策に不慣れなため、他の候補者と比べて劣ってしまうことがあります。また、就活のマナーや企業文化にも理解が浅いことが多いです。

したがって、就活の基本をしっかりと学び、準備を整えることが成功の鍵となります。

また、就職支援サービスを活用すれば、無料で就職活動のやり方を一から教えてくれ、選考対策もしてくれるため、初めて就職活動をする方にお勧めです。

「フリーターの就職が難しい理由」についてもっと知りたい方は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

フリーターからの就職は可能!

フリーターからの就職が難しいと感じるかもしれません。しかし、適切な準備と戦略を持てば、フリーターでも成功するチャンスは十分にあります。フリーターからの就職活動は、だらだらと活動するのではなく、しっかりと計画を立てて実行することが成功の鍵です。

フリーターから就職するのにおすすめの職種10選

フリーターから就職するのにおすすめの仕事は、「未経験OKの求人」や「人手不足の傾向にある業界の求人」です。これらの特徴を踏まえて、おすすめの職種は以下です。

- 営業職

- 販売職

- ITエンジニア

- 事務職

- 介護職

- 保育職

- 建築業

- 技術職

- 清掃業

- 軽作業系

それぞれの職種について、職種概要、将来性、20・30代の平均年収、向いている人ややりがい等の観点で解説します。

おすすめの職種1:営業職

営業職とは、個人や企業向けに商品を販売する仕事です。専門的なスキルを必要とせずに未経験でも働くことができ、入社してから商品知識をつけながら働くものになります。

営業職は、どの会社にも存在する職種であり、製品が違うだけでノウハウを他業界でも使えるために転職など自身にとって将来性の高い職種です。お客様と接点を直接持つために感謝されたり、成果がわかりやすい点がやりがいになります。人脈を増やすこともできるため、独立や転職もしやすくなるメリットがあります。

営業職の平均年収は、20代は350万円〜400万円程度、30代は350万円〜450万円程度と言われています。

相手の話を引き出す能力などのコミュニケーション能力だけでなく、失敗を次に活かすチャレンジ精神のある人に向いている職種です。

| 平均年収 | 620万円 |

| 就職するメリット | ・実力次第で高い年収を狙える ・キャリアアップの幅が広い |

| 就職するデメリット | ・ノルマが厳しい ・肉体的にも精神的にもきつい |

| 求められるスキル | ・コミュニケーション能力 ・目標達成意欲 |

平均年収出典:厚生労働省「営業(IT) – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

おすすめの職種2:販売職

販売職とは、主に店舗で商品を販売する仕事です。百貨店やアパレル業界などで求人が多く、未経験OKの求人が多い職種です。

販売職は、営業職と同様に多くの求人が存在し、ノウハウを他業界でも使えるために将来性の高い職種です。また、販売だけでなく、在庫管理や発注など幅広い業務に携わることができ、さまざまなスキルや知識を身につけることができることも魅力です。個人でお客様と直接かかわるため、お客様の希望を叶える達成感をやりがいと感じることもできます。

販売職の平均年収は、20代は350万円〜400万円程度、30代は350万円〜450万円と言われています。

相手の話を引き出す能力などのコミュニケーション能力はもちろん、販売だけでない複数の業務を同時に行うためのマルチスキルがある人に向いている職種です。

| 平均年収 | 361万円 |

| 就職するメリット | ・好きなブランドに囲まれて働ける ・社割で商品を買うことができる |

| 就職するデメリット | ・肉体的にハード ・クレームを受けることもある |

| 求められるスキル | ・コミュニケーション能力 ・計算能力 |

平均年収出典:厚生労働省「衣料品販売 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

おすすめの職種3:ITエンジニア

ITエンジニアとは、ITを扱う技術者の総称を指す職種であり、「システムエンジニア」や「Webエンジニア」など扱う技術や用途によって分かれます。

ITエンジニアは、近年急速に求められるようになった職種であるため、今後も高いニーズが続くと見込まれる職業です。未経験OKの求人が多くあり、教育体制がある会社ならば働きながら身につけることもできます。また、オンラインスクールも豊富にあるためスキルアップもしやすい環境なのも魅力です。

ITエンジニアの平均年収は、20代は350万円、30代で450万円程度と言われていますが、新しい業界のためにキャリアアップの転職が盛んな業界です。

集中力を持続できる人や論理的思考力、変化への対応力がある人、進化し続けるIT技術への高い好奇心を持てる人に向いている職種です。

| 平均年収 | 557万円 |

| 就職するメリット | ・手に職をつけることができる ・キャリアパスが幅広い |

| 就職するデメリット | ・就職後も常に学習が必要 ・独り立ちまで時間がかかる |

| 求められるスキル | ・論理的思考力 ・プログラミングスキル |

平均年収出典:厚生労働省「プログラマー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

おすすめの職種4:事務職

事務職とは、書類の作成や整理、データ入力や電話応対・来客応対などの業務全般を担う職種です。

事務職は、一般企業だけでなく病院などの医療事務など幅広い業界で求人があり、未経験OKとする求人が多いのが特徴です。事務系職は幅広い業務全般を行うために社内の人だけでなく、社外の人と関わる機会も多くあります。そのため、業務をこなしながら、パソコンスキルなどだけでなく、コミュニケーション能力や電話対応スキルも磨くことができることができます。

事務職の平均年収は、20代は330万円、30代で430万円程度と言われていますが、企業や業界で変わってくるものとなります。

入力作業や資料作成などのため、確実性や慎重さを強みとしている人、周りの人達の役に立ちたいとチームプレーを好む人に向いている職種です。

| 平均年収 | 510万円 |

| 就職するメリット | ・デスクワークができる ・残業が少ない |

| 就職するデメリット | ・キャリアアップが難しい ・ルーティンワークばかりになる |

| 求められるスキル | ・パソコンスキル ・タスク管理能力 |

平均年収出典:厚生労働省「一般事務 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

おすすめの職種5:介護職

介護職とは、介護利用者に対し、日常生活を送るうえで必要な援助を行う職種です。資格が必要な業務もありますが、無資格で働くことができます。有資格の業務も、介護助手や介護補助として有資格者のサポートとして働くことも可能です。具体的には、デイサービスでの送迎業務、掃除や洗濯、食事の用意、食材の買い物などのサポートです。

介護職は、高齢化の影響で人手不足の傾向にあり、無資格・未経験OKとする求人が増えてきていることが特徴です。未経験から初めても、働きながら資格取得を目指せるので、スキルアップもできます。

介護職の平均年収は、20代は330万円、30代で360万円程度と言われています。

人と接することが好きな人、コミュニケーション能力がある人、責任感を持って仕事に取り組める人に向いている職種です。

| 平均年収 | 390万円 |

| 就職するメリット | ・様々な場所で働ける ・新塚高く腰を据えて働ける |

| 就職するデメリット | ・肉体的にも精神的にもハード ・仕事で身に付くスキルが限定的 |

| 求められるスキル | ・コミュニケーション能力 ・ホスピタリティ |

平均年収出典:厚生労働省「訪問介護員/ホームヘルパー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

おすすめの職種6:保育士

保育士とは、乳児から小学校入学前の保育を必要とする子ども達を預かり、保護者の代わりに生活全般のお世話をしながら、子育てをする職種です。「保育士資格」が必要になりますが、通信講座や専門学校で資格を取得することが可能です。

保育士は、共働きの拡大や資格が必要なこともあり、転職市場は活発化しています。国が主導する保育士の昇格をサポートするキャリアアップ研修制度があり、保育士の昇進、処遇改善がしやすくなったため、年齢が若ければ保育士としてのキャリアも広がります。子どもの成長をそばで感じることができ、卒園に立ち会える時などに非常にやりがいがあります。

保育士の平均年収は、20代は300万円~350万円、30代で350万円~400万と言われています。

子どもとの触れ合いを楽しめる人はもちろん、常に元気いっぱいな子供たちと一緒に遊ぶため、明るく元気な人に向いている職種です。

おすすめの職種7:施工管理

建設業界の施工管理職とは、効率的かつ安全に工事が行われるように工事全体を管理する職種です。一言で「施工管理」といっても、会社によって作っているものは様々。 例えば、一軒家を作っている会社もあれば、商業施設を作っている会社もあります。

建設業界の施工管理職は、需要に対して人手不足となっており、未経験OKの求人が増えています。施工管理職は無資格でもできますが、各工事現場に1人は「施工管理技士」の有資格者が必要なため、1級もしくは2級建築施工管理技士を取得すれば、重宝されるでしょう。施工管理職は責任が大きい役割ですが、そのぶん達成感や仕事を通して人の役に立っているという実感も得やすいのも魅力です。

建設業界の施工管理職の平均年収は、20代は300万円~400万円、30代で400万円~500万円と言われています。

周囲の人との調整力やリーダーシップ、スケジュール通りに工程を進めるための計画力がある人、大きな達成感を得たい人に向いている職種です。

| 平均年収 | 632万円 |

| 就職するメリット | ・手に職をつけることができる ・資格を取得できれば高い収入も狙える |

| 就職するデメリット | ・残業が多い ・肉体的にも精神的にもハード |

| 求められるスキル | ・調整力 ・スケジュール管理力 |

平均年収出典:厚生労働省「建築施工管理技術者 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

おすすめの職種8:技術職

技術職とは、専門知識を持って、ものづくりに関わる職種です。大きく分けてメーカーの技術職とITの技術職の2種類があります。IT技術者は、ITエンジニアで説明したプログラマーなどですが、メーカーの技術職とは、製造や研究、開発・設計、設備保全などに分かれます。

近年、技術職の働き手が減っていることから、未経験でも技術職として採用する企業は増えています。未経験から技術職に就職することは簡単ではないですが、熱意を理解してくれる企業と出会ったり、いきなり専門的な業務からでなく、営業職などで入社してから社内異動で技術職を志願することで実現をしたケースがあります。また、 メーカーは大企業の基幹工場となっているケースもあり、労働環境が安定し、福利厚生などがしっかりしている企業が多いのが魅力です。

技術職の平均年収は、20代は380万円、30代で450万円~500万円と言われています。

真面目に作業ができる人、常に好奇心を持って楽しみながら新しい技術を学ぶことができる人に向いている職種です。

おすすめの職種9:清掃業

清掃業とは、ビルや住宅、オフィスや病院などさまざまな場所で清掃を行う職種です。大がかりな清掃から施設内の清掃やゴミ捨てなど場所によって異なりますが、決まった場所を指定時間内に清掃する業務です。

清掃業は、学歴不問・未経験OKで特別なスキルは必要ないことが多いです。人が生活しているかぎり需要があるため、求人数が安定している業界です。最近は高齢化の進展により、一般家庭でも清掃を依頼するケースが増えており、今後も需要が高まると言われております。資格を取得することでキャリアアップを目指せるだけでなく、手当が支給される資格もあります。

清掃業の平均年収は、20代は350万円、30代で450万円~500万円と言われています。

毎回、同じ場所を清掃することがあるために同じ作業が苦にならない人、人と接するよりも自分のペースで作業に打ち込める人に向いている職種です。

| 平均年収 | 278万円 |

| 就職するメリット | ・残業が発生しない ・ルーティンワークで働ける |

| 就職するデメリット | ・収入が低い ・スキルが身に付かない |

| 求められるスキル | ・誠実さ ・集中力 |

平均年収出典:厚生労働省「ビル清掃 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

おすすめの職種10:軽作業系

軽作業系とは、製造業や倉庫などでさまざまな作業を行う職種です。例えば、商品の仕分けや荷物の梱包、整備作業、食品会社であれば製造工程の作業など、仕事内容は企業や求人によって多岐にわかれます。

軽作業系は、学歴不問・未経験OK、単純作業も多いことから企業の求人が豊富にあり、チャレンジしやすい職種です。ただし、軽作業はアルバイトも多く、正社員採用にそれほど積極的な業界ではないため、「紹介予定派遣」での求人を探すのも検討するとよいでしょう。

軽作業系の平均年収は、20代は300万円~400万円、30代は350万円〜450万円と言われています。

正確かつスピーディに業務をこなすことが好きな人、業務に対して工夫しながら仕事を進めるのが得意な人に向いている職種です。

フリーターからなれる職業をもっと知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

フリーターの就職を成功させる6つのポイント

就職活動はやみくもに行うのではなく、自分の現状を理解し、会社の選定をしっかりと行うことで成功率がぐっと高まります。ここでは、フリーターが就職を成功させるコツを7つご紹介します。

ポイント1:未経験OKの求人を選ぶ

就職を成功させるために、「未経験者歓迎」や「未経験OK」の求人を選びましょう。なぜなら、会社が未経験者の求人を募集しているのは、過去の経歴や知識を必要とせず、一から教育する準備や環境が整っているために、未経験者を育てることができるためです。そのため、未経験でも安心して働けます。

ポイント2:経歴に自信がない場合は資格を取得する

「正社員の経験がない」「アピールできる強みが見つからない」など経歴に不安があったり、「なかなか就職先が決まらない」など仕事が決まらない場合は、資格を取得したうえで就職活動をすることも成功への近道です。

参考までにおすすめの資格を紹介します。キャリアアップや採用に有利な資格となりますので検討してみましょう。

| 職種 | おすすめの資格 |

|---|---|

| 事務職 | ・日商簿記検定3級~2級 ・MOS (マイクロソフトオフィススペシャリスト) ・秘書技能検定3級~2級 |

| ITエンジニア | ・基本情報技術者試験 |

| 営業職 | ・普通自動車免許 |

| 介護職 | ・介護職員初任者研修 |

なお、資格選びで重要なことは、「就職したい職種・業界に合わせて選択すること」、「取得する資格をいつまでに取得するか期日を切ること」です。ここで注意したいのは、資格取得のためにフリーター期間を延ばしすぎないことです。就職の期間が延びるだけでなくチャンスも逃してしまうこともあるため、計画的に進めることが大切です。

ポイント3:年齢が若いうちに就職活動する

高校既卒や大学既卒(中退含む)のフリーターは、年齢が若いうちに就職活動をスタートさせることが重要です。年齢を重ねるほど即戦力を求められるようになってしまうため、若いうちに就職活動することで、新卒社員と同じ土俵で見てもらいやすく、ポテンシャルで評価してもらいやすくなります。

少しでも就職活動をしてみたいと思ったら、エージェントに相談するなど、まずは動き出してみることが重要です。

ポイント4:身の丈にあった求人を選ぶ

就職先を選びすぎずに、身の丈にあった求人を探すことも重要です。大手企業など企業名で会社を選んでしまうと、求められる能力が非常に高かったり、その企業が人気なために倍率も高く、なかなか就職が決まらないことも。

就職が決まらないだけでなく、こうした身の丈にあっていない企業に就職活動をすればするほど、自信とやる気をなくしてしまい、自分自身のやりたいことや強みがわからなくなってしまうという悪循環も生んでしまいます。

そのため、求人を選り好みをせず、自分を客観視し、自分が求めている条件などに近い企業を選びましょう。

ポイント5:身だしなみ・礼儀作法の徹底

就職活動において、身だしなみと礼儀作法は非常に重要です。特に、フリーターは社会経験が少ないと思われてしまうため、ビジネスマナーに問題がないか見られるケースが多いと言われています。面接はもちろん、面接前の企業とのやりとりは、広い意味でビジネスシーンのひとつであり、面接官というビジネスパーソンとの対応力を見られています。

ただし、ビジネスマナーは必ずしも完璧である必要はなく、礼儀作法や身だしなみで相手に不快感を与えないように、言葉遣いに気を使い、人を敬う気持ちで接しましょう。フリーターに対し、面接官がビジネスマナーに不安を抱いているからこそ、身だしなみや礼儀作法が徹底していると、大きなアピールポイントになります。

高藤薫/元ジェイック就職アドバイザー

面接では第一印象や社会人としてのマナーが見られる!

企業の人事担当者は、早期に活躍してくれるかを面接で見たいので、第一印象や社会人としてのマナーを重視します。

印象面で暗かったり、目が合わなかったりすると、「会社の看板を背負わせても大丈夫なのか?」と懸念されてしまいます。

また、ビジネスマナーについても最低限のことができていなければ、そこから指導していくのが大変だなと感じてしまいます。

清潔感や明るさ、礼儀正しい振る舞いを意識して面接に挑みましょう。

- 元気に挨拶する

- 明るくハキハキと話す

- 声のトーンを少し上げる

- 相槌をうつ

- 相手の目を見て話す・聞く

- 清潔な身だしなみに整える

ポイント6:情報収集・事前準備の徹底

就職を成功させるには、情報収集・事前準備を徹底することも重要です。「求人情報だけ見てなんとなく応募した」だけでは情報収集が足りず、結果、面接で自己PRや就職への熱意を上手くアピールできず、後悔してしまうことになるかもしれません。

正社員の採用は企業としても長い目で一緒に働く人を探すため、「自分の企業で長く戦力になってくれそうか」、「自社と合う人か」をきちんと見極めたいと考えています。また、企業研究・業界研究をすることは、相手を知るだけでなく、自分のやりたいことが明確になり、仕事への意欲や自分の強みを再認識することもできます。

ただし、これらは自分一人でやっても、そもそも調べ方がわからなかったり、正確な情報を得られないケースも多くあるため、業界の動向や転職市場の動向などに詳しい「転職エージェント」に一度相談してみるのも手です。

どうすればフリーターの就職活動が上手くいくのかもっと知りたい方は、以下の記事や動画で解説しているので参考にしてください。

フリーターの就職が決まらない時はどうすれば?

フリーターの就職が上手くいかない時は、以下の方法を試してみましょう。

- 応募する求人の幅を広げる

- 無理に正社員採用に絞らない

- 就職エージェントに相談する

応募する求人の幅を広げる

フリーターから正社員を目指す際に、求人の選択肢が狭すぎると、なかなか就職が決まらないことがあります。理想や条件を重視しすぎると、応募可能な求人が限られてしまいます。

そのため、譲れない条件を3つ以内に絞って、少しでも興味のある求人に応募することがポイントとなります。また、業界や職種にこだわりすぎず、異なる分野に挑戦してみることも良い方法です。

さらに、職種が未経験でも、持っている経験やスキルを活かせるものを探すことで新たな可能性が開けます。「どうすれば自分に合う企業に出会えるか」を考え、柔軟な姿勢で行動することが成功の鍵です。

無理に正社員採用に絞らない

就職活動を進める上で、無理に正社員にこだわりすぎると、選択肢が狭まり、結果的に就職活動が長引くことがあります。場合によっては「紹介予定派遣」や「契約社員」といった雇用形態からスタートするのも良い方法です。

紹介予定派遣では、正社員登用を前提に一定期間働くことで、企業との相性を確かめつつキャリアを築くことができます。これにより、現場でスキルや実績を積みながら正社員を目指す道が開けることも少なくありません。

また、アルバイト先で社員登用制度がある場合は、それを利用することも効果的です。柔軟なアプローチを取ることで、「フリーターから正社員を目指す方法」の幅が大きく広がります。

就職エージェントに相談する

就職活動が上手くいかないと感じたら、就職エージェントに相談することを検討しましょう。就職エージェントは、個人の経験や希望をヒアリングし、それに合った求人を紹介してくれる専門サービスです。特に、フリーターの就職支援に特化したサービスを利用することで、効果的なアドバイスやサポートを受けることが可能です。

また、履歴書の書き方や面接の練習、企業研究のサポートなども行ってくれるため、一人きりで取り組むよりも効率的に就職活動を進めることができます。「どうすれば良い結果を出せるか」に悩んだら、プロの力を借りることをためらわないでください。

ハローワークやオンラインの就職支援サービスも併せて利用することで、就職の成功率を高めることができます。

フリーターの就職事情

フリーターからの就職は、年代や属性によっても異なります。

次は、20代、30代、女性、高卒のフリーターの就職事情について説明します。

20代フリーター

20代のフリーターが正社員を目指す場合、年齢的な若さが武器になります。この年代では就職市場での受け入れが比較的良好であり、多くの企業が若手を求めています。

特に未経験でも新しいことにチャレンジする意欲やポテンシャルを重視する企業が多く、仕事への熱意や将来像をアピールすることで就職のチャンスが掴みやすくなります。

自己分析をしっかり行い、目標を明確にしておくことが重要です。

30代フリーター

30代フリーターの就職はやや難しいケースが多いですが、不可能ではありません。企業は30代のフリーターに対して即戦力としてのスキルや経験を求めることが多いです。

そのため、自分の強みやこれまでのアルバイトで得たスキルを具体的にアピールする必要があります。

また、特定の分野に対する熱意や専門知識がある場合、それをしっかりと伝えることが重要です。

女性フリーター

女性フリーターが正社員を目指す場合、男女問わず活躍できる仕事を選ぶことがポイントです。

営業職や販売職、介護職などの職種は、女性が多く活躍している分野です。また、女性特有の細やかさやコミュニケーション能力を活かせる職場が多くあります。

内定をもらった企業から最終的に就職する企業を選ぶ際には、「自身が希望するライフプランに沿っているか」という観点でも検討してみてください。

高卒フリーター

高卒フリーターの就職は大卒者に比べて難しいこともあります。なぜなら、一部の求人では、「大卒以上」を応募資格としているからです。

しかし、希望する職種や業界によっては十分にチャンスがあります。

特に製造業やサービス業、介護職、建設業、運送業などの業界では、高卒でも積極的に採用を行っている企業があります。

自分の強みやこれまでの経験をしっかりとアピールし、自己PRを作り込むことが大切です。

フリーターと正社員の違い

フリーターと正社員は、収入や待遇面、キャリアなど大きく異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

収入・待遇面の違い

フリーターと正社員では、収入面・待遇面で大きく違っています。

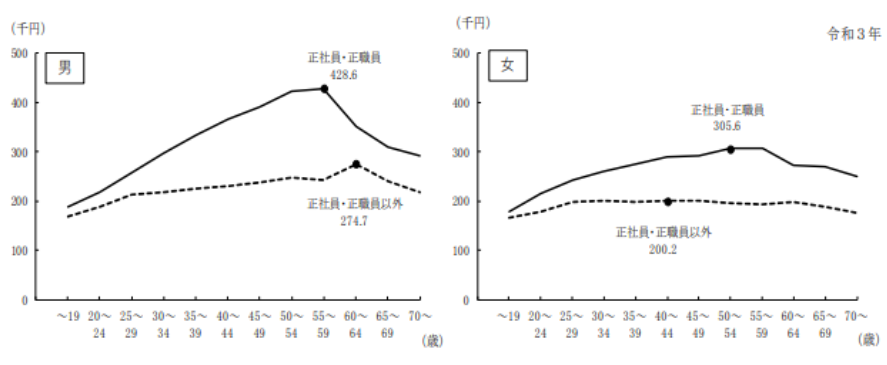

まず、収入面について、正社員の平均賃金はフリーターの約1.5倍とされており、正社員の平均賃金が 約32万円に対し、フリーターの平均賃金は約21万円と言われております。

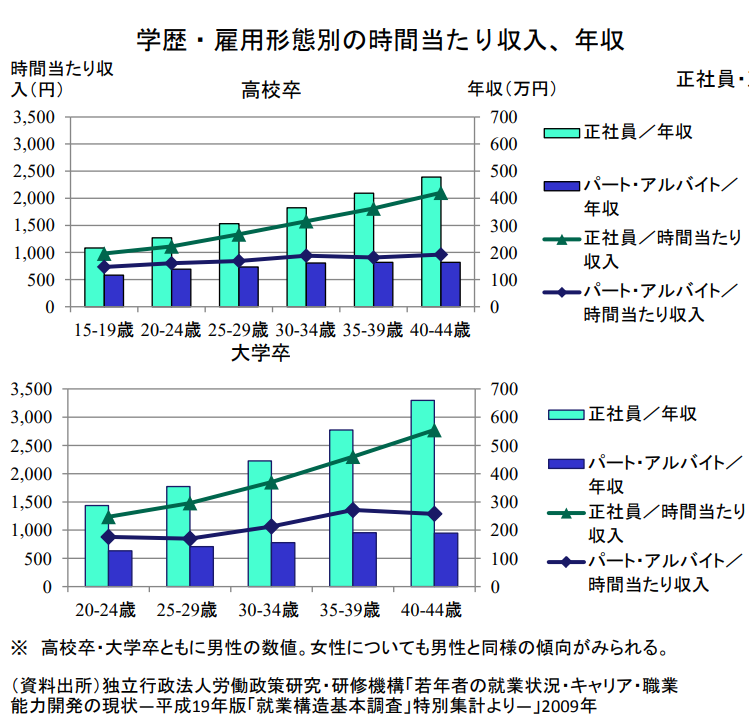

こちらのグラフは、厚生労働省が公表した「令和3年賃金構造基本統計調査」の調査データです。

また、待遇や保障面についても、正社員とフリーターでは、正社員の方が充実しています。健康保険や厚生年金といった社会保険だけでなく、会社によっては、資格取得に関する研修費用の支給や学習時間の確保、住宅手当などの各種手当、病気やケガで働けなくなった場合の手当など、手厚い保証を受けることができます。

最後に、フリーターは正社員に比べ、雇用が非常に不安定です。フリーターは契約が継続される保証がなく、会社側の都合によって契約更新がなされなければ契約は終了します。一方で、正社員は、重大な過失がない限り、法律によって雇用が保証されているため、解雇されることはほぼありません。

また、契約更新に関わらず、例えば、将来的に体力の衰えや病気などで仕事を休んだり退職した場合、正社員であれば一時的に休職することも可能ですが、フリーターの場合は収入の減少や失職につながってしまいます。

社会的信用の違い

先に申し上げた通り、フリーターは正社員よりも収入が低く安定せず、雇用も安定しないため、正社員よりも社会的信用度が低くなってしまいます。

そのため、フリーターの場合、結婚や子育て等の場面で住宅や自家用車の購入をする場合などのまとまったお金が必要な時に、ローンの審査が通りにくくなってしまう可能性があります。

キャリアの違い

フリーターは正社員と異なり、昇進や昇給などのキャリアアップをすることが難しくなります。なぜなら、フリーターは、契約期間での一時的な労働者として考えられてしまうため、責任ある仕事を任せてもらえず、成長が難しくなるためです。

さらに、正社員であれば長期的な成長を促すための研修を受講できケースがありますが、フリーターの場合はこうした長期を見据えた研修を受けられる機会が無く、スキルアップがしにくくなります。

年齢を重ねると就職が難しい

フリーターから正社員への転職の際、年齢を重ねるごとに就職できる仕事が限られてしまいます。なぜなら、年齢を重ねることで企業側で年上の部下を持つ事になってしまい、部下として扱いづらく「仕事を頼みづらい」と感じる人が多いためです。

また、年齢が上がるほど結婚や子育てなどの出費が多くなるのが一般的なため、企業は採用者に対して “年齢を加味した報酬を払わないといけない”と感じており、給料が上がる分、即戦力として期待するため、採用へのハードルも上がってしまいます。

「各年齢ごとでの就職」についてもっと知りたい方は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

フリーターから就職する5つのメリット

前章では「フリーターの就職が難しいと言われる理由」を解説しました。

しかし、フリーターの人が正社員として就職するメリットは大きく、困難ではあっても努力するに値する価値があります!

ここからは、正社員になることのメリットを解説しますので、就職活動を乗り越えるためのモチベーションにしてください。

メリット1:収入がアップする

正社員はフリーターよりも大幅に給与が高く、経済的な自立が可能になります。正社員とフリーターの年収差は年齢を重ねるにつれ大きくなっていき、生涯年収では約1億円の差になることもあります。

こちらのグラフは、厚生労働省が公表した「学歴・雇用形態別の時間当たり収入、年収」の調査データです。

正社員とフリーターの年収には、就業時点で約100万円以上の差があります。20代後半では150~200万円、30代では200~360万円、40代に至っては300~450万円と、年齢を増すごとに年収額の差は大きく広がっていきます。また、高卒よりも大卒の方が、年収額の落差が激しい傾向にあります。

このデータから分かることは、「フリーターから正社員に移行するタイミングは、早ければ早いほど収入面でのメリットが大きい」ということでしょう。

メリット2:雇用が安定する

フリーターは、正社員に比べて仕事を失うリスクが高くなります。なぜなら、フリーターは有期雇用であるため、コロナ禍や不況などの社会情勢、会社の経営状態、本人の勤務態度など様々な要因から雇用契約が更新されない場合があるからです。

一方、正社員は、定年までは無期雇用であるため、有期雇用よりも解雇されにくい立場にあります。社会情勢や会社の業績によってはリストラの可能性もゼロではありませんが、そうした状況になった場合、真っ先に解雇されるのは有期雇用の人たちなのです。

平時は気にならなくても、非常事態になると両者の違いは残酷なほど明らかになります。「まさか」に備えて、より安定した雇用環境に身を置くことをおすすめします。

メリット3:スキル/キャリアアップが目指せる

フリーターの業務範囲は制限される場合が多く、一定レベル以上のスキルアップが難しいケースがあります。また、正社員のような昇進・昇給制度の対象にならないことがほとんどです。将来的に転職を考える際にも、中途採用市場での評価が低くなります。スキルの向上やキャリアアップの点から見ても、正社員を目指した方が良いでしょう。

メリット4:社内的信用を得ることができる

フリーターから正社員になることで、社会的信用を得ることができます。前章「フリーターと正社員の違い:社会的信用の違い」のように、フリーターは不安定な職業であるために、ローンが借りられないなどの経済面で困難が多いです。

また、フリーランスなどの出現で悪いイメージは改善傾向にありますが、社会のイメージとして、世間体の面での悪影響も避けられません。「フリーター=自由人、責任のある仕事をしていない人」と思われてしまうため、正社員に比べて悪いイメージがつきやすくなってしまいます。実際に、フリーターがマンションの部屋を借りる際も、経済面だけでなくイメージの面からも保証人を必要とされてしまうケースも少なくありません。

メリット5:将来の設計が立てやすい

フリーターから正社員になることで、結婚や子育て、住宅購入などの将来設計がしやすくなります。フリーターは不安定な職業であるために、安定収入や社会的信用による銀行等からの借入が難しいためです。

特に結婚の場合、本人同士が納得していても、前章の世間体の面から家族に歓迎されないことも少なくありません。将来的に結婚を考えている人は、正社員を目指した方がいいでしょう。

フリーターから就職する3つのデメリット

フリーターの人が正社員として就職する場合のデメリットについても紹介します。

デメリット1:シフトを自由に動かせない

フリーターは、勤務日数や時間帯などのシフトに融通が利くため、休みを取りやすいメリットがあります。一方、正社員はそもそもフルタイム勤務が基本であり、フリーターほど自由には勤務日数や時間についての調整ができません。

デメリット2:業務の責任が重たくなる

フリーターの業務は、正社員の指示に従うのが基本です。そのため、正社員として就職した人と比べると責任が少ないほか、気持ちに余裕をもって仕事に従事できるのが魅力といえます。

デメリット3:自由なプライベート時間が減る

正社員はフルタイム勤務が原則であり、平日8時間・週40時間働くことが求められるため、フリーターに比べて自由な時間は少なくなります。

「フリーターから就職するメリット・デメリット」についてもっと知りたい方は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

フリーター向けの就職支援サービス7選

フリーターの就職におすすめの支援サービス7選をご紹介します。

おすすめのサービス1:就職・求人サイト

「求人サイト」とは、幅広い求人情報を掲載しているwebサイトの総称です。代表的な機能は、下記のとおりです。

- 求人情報を業界別、職種別、地域別といった項目ごとに検索できる

- 興味のある会社へのエントリー・セミナー(説明会)の予約ができる

- 就職活動の注意点、やるべきこと等の情報収集

- 就職活動のスケジュール管理機能

このように、就職活動に必要な情報収集や、個別の応募手続き・スケジュール管理が自分でできる便利なツールです。webサイトにアクセスすれば、すぐに利用できます。

おすすめのサービス2:転職エージェント(就職支援サービス)

フリーターの就職活動の手段としてもっともおすすめなのは、就職エージェントの活用です。就活において、やらなければならないことは以下のようにたくさんあります。

- 自己分析

- 企業分析

- 応募書類の作成

- 企業とのやりとり

- 面接対策

就職エージェントはこれらのサポートや代行をするので、「就職活動を何から始めていいか分からない」という人には特におすすめです。

私たちジェイックは、20代のフリーター・既卒者・第二新卒の就職支援を得意とする就職エージェントです。就活の基礎を学べる以下の就職講座も提供しています。

- ビジネスマナー

- 自己分析

- 企業研究

- 履歴書、面接の個別対策

厳選した優良企業約20社と書類選考免除で面接ができる「面接会」も開催しており、最短の場合は2週間で内定を獲得する方もいます。さらに、入社後も無料相談ができるため「就職後に上手くやっていけるか心配」という人にもおすすめです。

おすすめのサービス3:ハローワーク

ハローワークの正式名称は「公共職業安定所」で、国によって運営されています。

年齢制限はなく、何歳の方でも利用可能です。人材を探している企業に対して、仕事を探している求職者を紹介することが主なサービスです。

さまざまな事情から就職が困難な方への支援も行っており、求職者・人材を求める企業側の両方が無料で利用できる仕組みになっています。

就職の支援の他、雇用保険制度の窓口としての機能もあるため、雇用保険の資格変更手続きや、失業給付や助成金の支給に関する手続きも対応しています。

「ジョブカフェ」や「わかものハローワーク」と異なり、年齢の制限はありません。

おすすめのサービス4:わかものハローワーク

わかものハローワークとは、全国の主要都市に設置されている、正規雇用を目指す「わかもの」のための就職支援施設です。

わかものハローワークは全国に22カ所、他にもハローワーク内に設置されている「わかもの支援コーナー」及び「わかもの支援窓口」は195か所もあります。

わかものハローワーク(支援コーナー、支援窓口)は、正社員就職を目指すおおむね35歳未満の人が利用できます。

専門の職員である就職支援ナビゲーターが、マンツーマンで就職活動をサポートします。職業相談・職業紹介、応募書類の添削、セミナーへの参加など、様々なサービスを無料で受けられます。

初回は予約不要ですので、気軽に訪問してみると良いでしょう。

全国のわかものハローワーク・支援コーナー・支援窓口 一覧(217カ所)

おすすめのサービス5:ジョブカフェ

ジョブカフェの正式名称は「若年者のためのワンストップサービスセンター」で、都道府県が主体となって設置している支援施設です。

若年者(原則として15歳から34歳まで)の能力向上・就職促進を目的とし、職場体験や職業紹介などの雇用関連のサービスを提供しています。

ジョブカフェでは求人情報の提供の他にも、仕事をする際に必要となるさまざまなサービスを提供しています。

- 設置されているパソコンを利用できる

- 相談での窓口

- セミナー開催

- 適職診断

- 就業体験

現在、46の都道府県に設置されています。都道府県ごとに特徴があり、ハローワークと併設している施設もあります。

おすすめのサービス6:地域若者サポートステーション(サポステ)

地域若者サポートステーション(愛称:「サポステ」)は、働くことに悩みを抱えている15~49歳までの人を対象に、就労に向けた支援を行う機関です。

厚生労働省が、全国の若者支援の実績やノウハウがある民間団体などに運営を委託しています。

地域若者サポートステーションでは、専門家による総合的な就労支援を受けることができます。

- サポステ相談支援事業

- キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談

- コミュニケーション訓練などによるステップアップ

- パソコン講座(ワード・エクセルなどの基礎講座)

- 協力企業での就労体験

- 履歴書の書き方や採用面接の指導

働くことや将来のキャリアプランなどを含め、自己理解を深めるための相談が受けられます。不得手なことや困りごとによっては専門機関や支援を紹介してくれる場合もあります。

原則無料で利用できますが、内容によっては一部有料の場合もあります。

利用できる期間は、基本的に6カ月間と設定される場合が多いようですが、必要に応じて延長されることもあります。利用するためには、面談を行い、利用登録する必要があります。まずは電話またはメールにて面談の予約を取りましょう。

全国の方が利用しやすい「身近に相談できる機関」として、全ての都道府県に設置されています。現在の設置数は177カ所です。下記のURLから、最寄りのステーションを検索してみてください。

フリーター向けの就職支援サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

フリーターの就職に関連する質問

フリーターから正社員になれる方法はありますか?

フリーターから正社員になれる方法は、以下の4つの方法があります。

- 正社員登用でアルバイト先で正社員になる

- 就職活動をして正社員就職をする

- 紹介予定派遣で派遣から正社員になる

- 職業訓練校で資格を取得して就職する

以下の記事でそれぞれの方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

フリーターの現在の職業は「無職」ですか?

フリーターでアルバイトをしているなら、職業は「無職」にはなりません。職業を聞かれた際は、「ホールスタッフ」「アパレル店員」「カフェ店員」のようにアルバイトの職種を回答します。

フリーターと正社員ではどちらが高収入ですか?

フリーターと正社員では、正社員の方が高収入であることが多いです。「令和4年賃金構造基本統計調査の概況」によると、正社員の平均月収は32万8000円、フリーターを含む非正規労働者の平均月収は22万1000円でした。

また、フリーターの時給相場は980円~1250円程度です。1日8時間週5日働く場合、月収15万円~月収20万円になります。一方、令和5年賃金構造基本統計調査によると正社員の初任給の平均は高卒で18.6万円、大卒で23.7万円です。加えて、正社員には年に二回のボーナスが支給されるため、正社員の方がフリーターよりも高収入と言えます。

まとめ

フリーターから正社員への就職は、一般的に難しいとされています。しかし、記事の中でもお伝えした通り、同じ仕事をするのであればフリーターよりも正社員の方が待遇が圧倒的に有利です。そして、その格差は年をとればとるほど大きく開いていきます。

就職活動に苦労するかも知れませんが、それを乗り越えるだけの価値はあります。どうか諦めずにチャレンジしてください。

「自分には無理かも知れない…」「就職活動がはじめてだから不安…」という方は、ぜひ就職エージェントなどのプロを頼ってください。就職活動の「つまづきポイント」をクリアするサポートが、無料で受けられます。私たちジェイックにも、どうぞお気軽にご相談ください。

当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。