正社員になりやすい年齢は、明確にはありませんが29歳までが目安とされています。なぜなら、20代であれば未経験の仕事でも覚えやすく、育成することで長期的に貢献することが期待されているからです。そのため、未経験で採用対象とするのは20代まで考える企業が多い傾向にあります。

この記事では、フリーターから正社員に就職をしやすいのは何歳までか、また正社員登用を目指しやすい仕事について解説しています。何歳までに正社員への就職活動をスタートした方が有利になるのか、気になる方はぜひお読みください。

この記事の目次

正社員になれるのは何歳まで?

一般的に正社員になれるのは34歳までと言われています。ただ、一部の業界や職種においては、年齢にかかわらず正社員になれる可能性があります。そのため、原則としては「正社員就職は何歳でも挑戦できる」のです。

また、厳密に言えば企業との折り合いがつけば、正社員になれる年齢に限界はないと言えます。しかし、年齢を重ねれば重ねるほど就職先の選択肢が狭くなっていきますので、出来る限り早めに正社員を目指すことをおすすめします。

ここでは、余裕を持って正社員になれる年齢について各ケース別に解説していきます。

既卒で正社員になるなら卒業後3年以内

厚生労働省は、学校卒業後3年以内の既卒者については新卒枠で応募受付をするように各事業主に広報をしています。したがって、既卒として正社員を目指すのであれば、最終学校を卒業してから3年以内に正社員を目指すようにしましょう。

具体的な年齢を学歴別にまとめると以下の通りです。

- 高卒:21歳まで

- 大卒:25歳まで

- 大学院卒:27歳まで

上記の年齢までであれば、既卒として新卒枠で選考に進むことができます。

新卒枠は中途採用枠と異なり募集定員が多い傾向にありますので、正社員を目指しやすい環境にあると言えます。

正社員になれる可能性をできるだけ高めたいのであれば、卒業後3年以内に就職活動を進めていきましょう。

未経験から正社員になるなら29歳、34歳までが目安

今まで経験したことがないような職種に未経験枠として正社員になりたい場合は、29歳か34歳までに就職活動を完了させるようにしましょう。

企業によって若干異なりますが、未経験者を歓迎する求人を募集する場合、年齢の目安として29歳もしくは34歳までと考えているケースが多くなっています。

これは、未経験から新しい仕事を覚えるにあたって、若い人の方が仕事を早く覚えやすいためだと言われています。

なお、これから初めて正社員を目指して求人を探す場合は、未経験者歓迎求人を中心に検索をしましょう。

未経験者歓迎求人とは、文字通り実務経験や社会人経験がない人でも内定を獲得できる求人になりますので、経験者募集の求人よりも有利に内定獲得を目指すことが可能です。

30代後半や40代以上からの初めての正社員就職はどうする?

年代として、30代後半をすぎると、採用ニーズのある企業が減り、対象となる就職サービスや支援も減ってしまうため、就職の難易度は上がります。

しかし、ハローワークや地域の就職支援の窓口などでは、30歳以上や35歳以上を”ミドル”等と銘打って、就職支援が行われている場合があります。ぜひ、お近くのハローワークに問い合わせてみましょう。

また、国の主導で就職氷河期世代支援プログラムというものもあります。こちらもお近くのハローワークで問い合わせてみましょう。

ブランクありで正社員になるなら5年以内

これまでに正社員として働いた経験がある場合、同じ仕事で再就職するのであれば、ブランクは5年以内であることが望ましいと言われています。

5年もすれば同じ仕事であっても、業務内容や周辺知識が大きく異なってくることがありますので、過去の職種経験を評価してもらいにくくなります。

例えば、これまで営業経験があったとしても、5年のブランクを経て再び営業職に応募する場合は、企業によって未経験者としてみなされることも少なくありません。

正社員として働く。もしくは正社員として働き続けることを考えるのであれば、できるだけブランクを作らないように意識することも重要です。

業界・職種によっては何歳でも正社員になれる

人手不足な業界や職種によっては、年齢にかかわらず何歳でも正社員になることが可能です。

年齢にかかわらず正社員を目指せる業界や職種の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 介護職・介護業界

- 運送業界

- ドライバー

- 警備職

- サービス業界

- 販売スタッフ

これらの業界や職種は、年齢にかかわらず初めて正社員になるような人が多く働いているため、正社員デビューに向いていると言えます。

まずは上記の業界や職種で正社員経験を積んだ後に、別の職種にキャリアチェンジしていくといったキャリアプランを歩むことも検討してみましょう。

20代のうちに正社員になるのがベスト

応募する業界や職種によっては、正社員になるのに年齢制限は無いと言えます。

しかし、未経験やブランクの有無、新卒枠で就活を進めるのかなどあらゆる点を加味すると、選択肢を最大化するためにも、20代のうちに正社員を目指すのがベストと言えるでしょう。

30代になってくると、今まで正社員経験がない人を正社員として採用する企業が大幅に減ってしまいますし、40代を超えると正社員デビューは極めて難しいものになると考えられます。

したがって、これから正社員としてのキャリアを歩んでいきたいのであれば、20代のうちにどこかの会社に就職できることを目標にして就職活動に励んでいってください。

正社員就職は年齢制限があるといわれる理由

厚生労働省は「労働者の募集・採用に当たって、年齢制限を設けることはできません」と、企業側に通達しているため、原則、正社員就職に年齢制限はありません。

引用:厚生労働省/その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?

しかし、現実には、「正社員としての就職には年齢制限がある」と言われています。

それは、「企業側が正当な理由を説明すれば、人員募集や採用に年齢制限を設けられる」という趣旨の規定が存在するからです。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の第20条1項において「事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。」とされています。

要するに、例外が認められているのです。

たとえば、「自社における長期的なキャリア形成のため」とか「●歳~■歳の人員が極端に不足しており、組織の持続性を継続する上で年齢層のリバランスが必要であるため」といった理由から、「何歳まで」という年齢制限を設けているケースもあります。

そして、現実の採用市場では、「理由があれば年齢制限が可能」であることを反映するかのように、より若い年齢である方が正社員として採用される人数が多い傾向にあるのです。

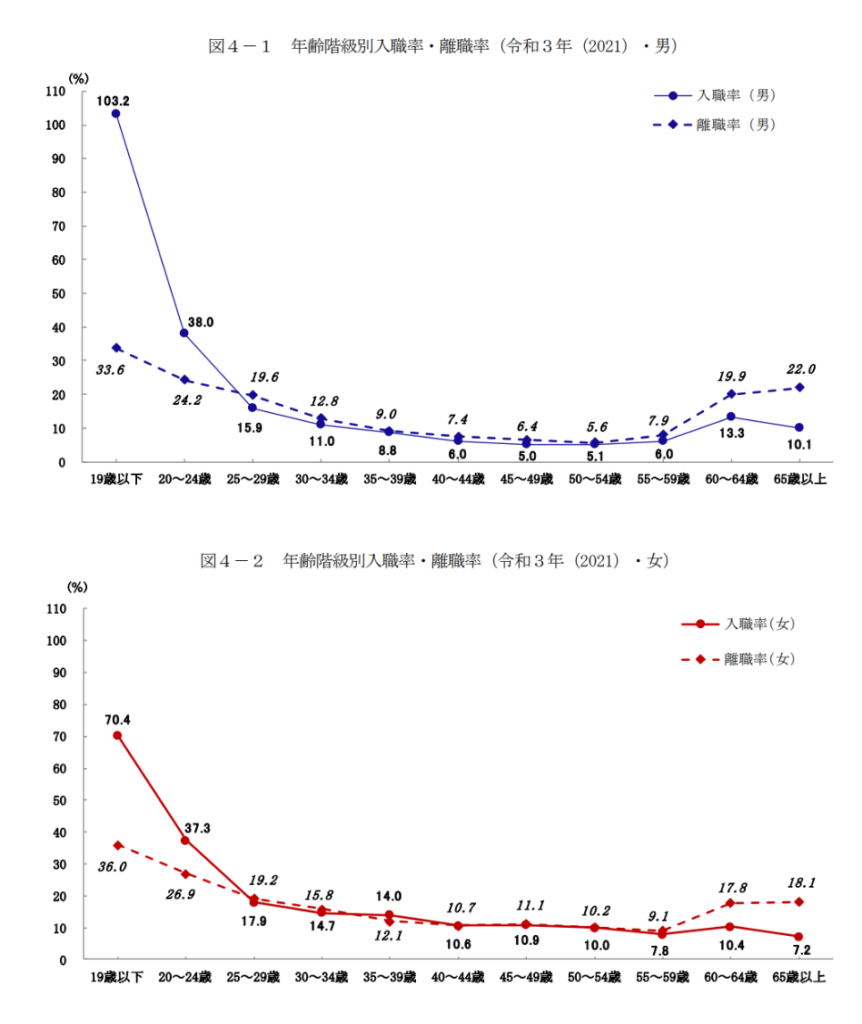

厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概要」によれば、令和3年1年間の入職率と離職率を性、年齢階級別にみると、男女ともに入職率は 20~24 歳以下が他の年齢層に比べて高くなっています。

引用:厚生労働省/令和3年雇用動向調査結果の概要(p.14)

入職率と離職率の大小関係をみると男女ともに 20~24 歳で約40%だった入職率が、25~29 歳になると約20%とおおむね半減し、30代以降も減り続けます。ただ、30代・40代でも約7~15%と、一定の割合で入職する人はいますので、「年齢制限がある」とまでは断じることもできない状況にはあります。

より若い人を採用する傾向にあるから

企業はできるだけ多くの人に応募してもらいたいと考えていますので、求人募集をかける時点では年齢について考えていないこともあります。

しかし、求人募集をして応募が入ってくると、同じようなスキルレベルの人から応募があった場合、出来る限り年齢の若い人を採用しようとする傾向にあります。

これは、若い人の方が知識のインプットが早いだけでなく、会社の将来を見据えて中核人材になり得ると判断されるためだと言われています。

企業が人材募集をする際は長期的な育成観点も加味されるため、結果的に正社員就職に年齢制限があるように見えてしまうのです。

組織内の年齢バランスを取りたいから

会社はたくさんの人が集まっている組織です。

多くのメンバーをマネージャーなどの管理職が束ね、組織としてやるべきミッションをこなしていくため働いています。

基本的にこれから正社員として入社した場合、既存の社員の下について仕事を覚えていくことになります。

もし年齢が高い人が正社員として就職すると、上司が年下になるということも考えられます。一般的に自分よりも年上の人をマネジメントすることは、精神的にハードルを感じやすいことを考えると、組織内の年齢バランスを取るために若い人を採用することが考えられます。

また、会社組織として高齢化が進んでいることに課題意識を持っているケースもあります。

例えば、40代以上が社員の大半を占めているような会社の場合、このままだと会社が存続できないと考えて20代などの若手を採用したいと考えることもあるでしょう。

このように、マネジメントや会社組織という単位で年齢を見たときに、できるだけ若い人を採用したいと考えることもあります。

責任感や忍耐力がないという印象があるから

長い期間フリーターやニートをしていると、企業から責任感や忍耐力がない人なのではないかというマイナスイメージを持たれやすくなります。

実際に正社員として働くとストレスがかかる場面はたくさんあります。

一方、フリーターは正社員に比べると作業的な仕事が多いため、精神的なプレッシャーがかかる場面が少ないと言われています。

このことから、フリーター期間が長いと「正社員として採用した後に、すぐに精神的な理由で退職してしまうのではないか」と判断されることもあるでしょう。

30歳や40歳になってフリーターをしている人が正社員募集の面接でなかなか通らない理由は、こういった背景があると考えられます。

参考:労働政策研究・研修機構「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査」

フリーターから正社員になる方法

フリーターから正社員になる方法としては、以下の4点が挙げられます。

- 未経験歓迎の求人に応募する

- 正社員登用制度を利用する

- 紹介予定派遣を利用する

- 知人の紹介

それぞれ詳しく解説します。

未経験歓迎の求人に応募する

フリーターから正社員を目指す場合は、未経験歓迎の求人に応募するのが最もメジャーな方法だと考えられます。

例えば、求人サイトを使って正社員を目指す場合は、求人検索時に未経験歓迎のチェックボックスにチェックを入れた上で求人を探すと良いでしょう。

また、就職エージェントを使う場合は、担当アドバイザーにフリーターであることを伝えておけば、未経験から内定獲得を目指せる求人を中心に紹介してもらうことができます。

そのため、就職エージェントを使った就職活動の方が、効率的に求人を比較検討できると言えます。

正社員登用制度を利用する

現在フリーターとして働いている場合は、アルバイト先の正社員登用制度を利用して正社員になることもできます。

正社員登用制度とは、非正規雇用で働いている人で希望する人の中から、雇用主が認めた人に対して正社員に雇用切り替えをすることを言います。

正社員登用制度で正社員になることができれば、フリーターとして習得した業務知識をそのまま正社員でも活かすことができるため、仕事を覚える手間を大幅に減らすことが可能です。

ただし、正社員登用制度は会社によってそもそも制度を設けていないというケースもあります。また、正社員登用制度を設けていたとしても年齢条件が定められている場合もありますので、アルバイト先の社員に確認することをおすすめします。

なお、労働政策研究・研修機構「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査」によれば、正社員登用制度の適用年齢条件を35歳までに定めている企業が半数以上となっていますので合わせて認識しておきましょう。

紹介予定派遣を利用する

正社員を目指そうとする場合、紹介予定派遣を利用するのも選択肢の1つです。

紹介予定派遣とは、最初は派遣社員として働くものの、派遣期間終了後に派遣先企業に直接雇用されることを前提とした派遣制度のことを言います。

働く側も働いてもらう側も、お互いにどういった人や会社なのかといったことを知った上で正社員になることができるため、就職後のミスマッチが少ないといったメリットがあります。

ただし、紹介予定派遣制度で派遣社員になったからといって、必ずしも正社員になれるとは限りません。

企業側が直接雇用するかどうかを最終的に判断した上で正社員になれるかが決まりますので、できるだけ早く必ず正社員になりたいと考えるのであれば、初めから正社員を目指して就職活動することがおすすめです。

知人の紹介

最近では、採用コストを抑えるために知人紹介による人材募集をする企業も増えてきています。知人紹介であれば、あらかじめどんな会社なのかの内情を知った上で選考に進むことができますので、就職後のミスマッチを減らしやすいといったメリットがあります。

ただし、タイミングによっては求人募集を行っていない場合があることや、紹介されたからといって必ずしも就職出来るわけではないことは留意しておきましょう。

あくまでも他の方法と併用する形で、知人紹介も検討するようにしてみてください。

正社員登用を目指しやすい仕事ランキング

就職するタイミングで正社員になるのが難しい場合、「正社員登用制度」を活用するという方法もあります。まずはアルバイトや契約社員として入社し、いずれ正社員登用制度をつかって正社員になる、というものです。正社員に登用されるのは「何歳まで」という明確な基準はありません。企業側と合意できれば、何歳でも正社員登用のチャンスはあります。

正社員登用を目指す場合は、正社員登用実績が高い産業を選ぶと良いでしょう。2021年における厚生労働省の「労働経済動向調査(令和3年2月)の概況(p13)」によれば、正社員登用実績が高い業界の上位5つは下記のとおりです。

- 1位:医療・福祉業

- 2位:製造業

- 3位:情報通信業

- 4位:サービス業

- 5位:運輪業・郵便業

それぞれの「正社員登用実績の割合」「仕事内容」「平均年収」「仕事に向いている人」「仕事上での注意点」を解説します。

※平均年収のデータは、以下を参照しました

平均年収ランキング(96業種別の平均年収/生涯賃金)【最新版】

1位:医療・福祉業

医療・福祉業の正社員登用実績は、59%です。

仕事内容は、主に医療機関や福祉施設、介護施設、それぞれの関連施設などに勤務し、乳幼児から高齢者までを対象に患者や障がい者のケアを行います。さまざまな職種があり、雇用形態や待遇、労働環境も多種多様です。資格や専門知識を持った専任者でないと対応できない専門的な仕事が多いのも特徴です。

平均年収は476万円ですが、職種により大きく変わります。医療系の職種では、医師が1,167万円、看護師は447万円、看護補助は294万円。福祉系の職種では、ケアマネージャーが403万円、施設介護職は334万円、保育士は366万円です。

医療・福祉業は、「人」との関わり合いと切っても切れない仕事です。普段から老若男女を問わず、人と関わることが好きな人に向いています。そして、医療や福祉のサービスを必要とする人は、何かしらの不調や不便さを感じていたり、サポートを必要としているケースがほとんどです。さまざまな状況の人に接する中で、相手の立場に共感できる細やかさとともに、感情の波に左右されず適切に対応できる冷静さも求められます。

注意点は、専門性の高い職種が多い業界であるため、正社員登用を目指すのであれば、自らが携わる業務に関する資格の取得も併せて必要となる可能性があることです。多忙な業務を行いながら試験勉強もするのはハードですが、資格を取得できれば待遇や給与のアップと同時に「専門職」としての安定性も得られるのですから、チャレンジする価値はとても高いと言えるでしょう。

2位:製造業

製造業の正社員登用実績は、49%です。

製造業とは、材料もしくは部品を加工・組立した製品を製造し販売する業種のことです。精密な医療機器から重工な機械、生活に身近な商品など、暮らしを支える「ものづくり」を行っています。自動車メーカー、医療機器メーカー、食品メーカーなど、製品ごとに分類できます。仕事内容としては「企画・研究」「組立・加工」「生産管理」「営業・販売」などが挙げられます。製造現場の仕事はほとんどがマニュアル化されており、未経験でも比較的働きやすい環境が整っています。作業の効率化を図るために手順が決まっていたり、誰が行っても一定の質を保てるよう工夫されています。

平均年収は374万円です。ただし年代によって幅があり、20代は300-400万円、30代は400-500万円、40代は500-600万円とされています。

製造業に向いているのは、「ものづくりに携わりたい人」や「品質にこだわる職人気質の人」、そして「ワークライフバランスのとれた職場で働きたい人」です。非製造業の企業に比べると、稼働時間や休みのバランスが適切で、ストレスにつながりにくい職場環境が整っている企業が多い傾向にあります。

注意点としては、主に工場勤務の場合は立って作業を行うことがほとんどですので、体力にある程度の自信があることが望ましい点と、一定の製造過程を任されるため飽きっぽい人や集中力がない人には向いていないことでしょう。

3位:情報通信業

情報通信業の正社員登用実績は、48%です。

情報通信業とは、情報の伝達・処理・提供などのサービスや、インターネットに付随したサービスを提供する業種です。また、携帯電話やケーブルテレビ、放送局なども情報通信業に分類されます。

情報通信業の平均年収は、約590万円です。比較的に高水準であることから、長期間にわたって安定した収入を見込める業種といえそうです。

具体的な職種としては、技術職・企画職・営業職などがあります。技術職の仕事内容には、システム開発・新たな通信技術の開発や研究・ネットワーク設備の保守、運用などがあります。企画職は、市場動向や顧客ニーズを調査して、新規事業やキャンペーン、商品、サービスなどを企画します。営業職は、契約店舗やクライアントなどへのルート営業で、契約の維持とサービス向上を目指すのが一般的です。サービス拡大のために、新規営業を行うこともあります。

通信は生活全般に関わるインフラです。人々に新しい価値を提供することも重要なビジネスになるため、世の中の動きや最先端のモノやコト、技術に対する好奇心や探求心がある人に向いています。

注意点としては、仕事上、指示待ちの姿勢は受け入れられません。業務を自発的に行うだけではなく、自ら顧客やチームの中に飛び込んで課題をみつけるような主体性と行動力が求められます。

4位:サービス業

サービス業の正社員登用実績は、47%です。

サービス業とは「何らかのサービスを提供する業種のこと」を指します。たとえば自分が持つ何らかの技術や知識、おもてなしなどを通じて相手に何らかの効果や満足感を与えるのが、サービス業の仕事です。「宿泊・飲食」「生活関連サービス・娯楽」「教育・学習支援」など、幅広い分野に渡ります。

サービス業の平均年収は、約367万円です。ここで紹介する業種の中では未経験からでも就職しやすいのですが、給与は比較的に低めの水準にあります。

サービス業に向いているタイプは、人との交流自体を楽しめる人や、相手の気持ちや要望を察する能力が身についている人です。また、誰かのためになることをして感謝されることにやりがいを感じられる人は適性があります。

注意点としては、休日が取りにくいなどの傾向から、深刻な人手不足にあることです。実際に飲食店ではワンオペによる過重労働が起きたり、福祉施設では少ない人員で多くの利用者を見ることによるストレスや待遇の悪さなどから、職員の一斉離職などが発生するケースもあります。求人に応募する際は、従業員の定着率を調べたり、実際に自分でその会社のサービスや店舗を利用して、働いているスタッフの状況をリサーチしてみるといいでしょう。

5位:運輪業・郵便業

運輪業・郵便業の正社員登用実績は、47%です。

法人や個人から手数料・送料を受け取り、定められた場所まで品物や郵便物を運ぶ仕事のことを指します。荷物を運ぶ宅配便や郵便のような仕事に加え、それに伴う荷物の仕分けや保管・荷受けなど、倉庫での裏方作業も含まれます。さらに人を運ぶという点で、バスやタクシー、鉄道や航空業務も、旅客に分類される運輸業の一種です。

運輸業・郵便業の平均年収は、約400万円ほどと言われています。

この仕事に向いているのは、配送部門であれば、飛行機や船舶、鉄道、自動車、バイクなどの運転が好きという人です。人との関わりが少ない傾向にあるため、ひとりで黙々と仕事をしたい人にも向いています。限られた時間で効率的に仕事をすることや、配送ミスをしないためには集中力と責任感は欠かせない要素です。

注意点は、他の業種と比べると「事故発生率が高い」という点です。厚生労働省の調査によると、労働災害の頻度を表す「死傷年千人率」の数値は8.89%となっています。他業種の比率が、2%台であるのに対して、運輸業の死傷年千人率は突出して高い数値になっています。やはり、乗物の運転がメイン業務になるので、安全への高度な配慮が欠かせない仕事であることは認識しておきましょう。

フリーターでいるメリット

正社員を目指したい人もいれば、あえてフリーターでいることを選択している人もいます。フリーターでいることのメリットとは何でしょうか。

- メリット1:出勤日の指定が可能

- メリット2:正社員より責任が軽い

- メリット3:多くの業種を経験できる

主に聞かれるのは、上記3つのメリットです。順番に解説していきます。

メリット1:出勤日の指定が可能

フリーターは出勤する日を選ぶことができ、スケジュールの融通が効きやすいことでしょう。シフト制の仕事であれば、自分で仕事量を調整することも可能です。

演劇やバンド活動などを行っていたり、収入よりも時間的な自由を優先したい人にとっては、拘束時間が長く希望通りに休みが取りづらい正社員での働き方は敬遠されることもあるでしょう。

これを読んでいる方の中にも、「将来を考えて正社員の求人を探してみたけれど、休日や勤務時間の融通が効かないようだから二の足を踏んでいる」という方がいるかもしれません。

メリット2:正社員より責任が軽い

正社員と比較すると、フリーターは業務上の責任が軽いこともメリットです。

正社員の場合は終業時間が定められてはいるものの、「本日中にここまで終わらせてほしい」と上司に依頼されて急に残業をするケースもあります。

一方、アルバイト勤務であれば、原則として残業を求められることはなく、ほぼ必ず定時に退勤できます。また、フリーターであれば転勤となることもなく、部署異動になることもほとんどありません。どうしてもこの地域に勤務したいという方には、フリーターという選択肢にメリットを感じられるかも知れません。

メリット3:多くの業種を経験できる

フリーターには、幅広く多くの業種の仕事を経験できるというメリットもあります。正社員に比べて勤務先を変えやすく、ダブルワークあるいはトリプルワークも可能であるためです。やってみたい職業をアルバイトの立場で経験する中で、仕事の魅力や職場の実状などを実感できるでしょう。実際に体験してみて、自分の適性や向いている仕事を知った上で、正社員として就職するのもひとつの方法かも知れません。

フリーターでいるデメリット

続いて、フリーターでいることのデメリットについてもご紹介します。

- デメリット1:収入が少ない

- デメリット2:年間休日が少ない

- デメリット3:正社員就職が厳しくなる

上記3つが、主なデメリットとなります。ひとつずつ、説明していきます。

デメリット1:収入が少ない

まずは収入面から見ていきましょう。年齢が若い20代の頃は正社員とアルバイトでさほど変わらないように見えた給料も、30代になると格差が開いていきます。

月給

正社員は定期的なベースアップがあるのに比べ、アルバイトは昇給がほとんどなく、あっても10円単位の昇給しかないというケースがほとんどです。

ボーナス

正社員には、ボーナス支給があります。多くの企業では年に2回、夏と冬にボーナスが支給されます。支給額は、その年の実績によって異なるのはもちろんですが、平均的には夏と冬を合わせて月給3ヶ月分ほどのボーナスが支給されます。月給3ヶ月分ということは、仮に月給が30万円とすると、年間で90万円。正社員とアルバイトでは、年間で約100万円近くの違いが出るわけです。

月給が額面で20万円でも、年間のボーナス総支給額は60万円です。仮に年に一度のボーナスだとしても、正社員であれば給料一ヶ月分の金額が支給されることになります。

デメリット2:年間休日が少ない

アルバイトは正社員に比べて休日を取得しやすいように思えますが、正社員には「年間休日が120日」という求人も数多くあります。「年間の三分の一は休み」ということです。フリーターでも年間の三分の一を休むこともできますが、アルバイトは時給制であるため休めば休むほど収入が減ってしまいます。また、正社員は「有給休暇」を取得でき、休んでいる日の分も給料が支給されますが、アルバイトには「有給休暇」が適用されないケースがほとんどです。

こうして見ると、フリーターの働き方は自由ではあるものの、正社員のように制度によって守られてはいないというデメリットと表裏一体であることが分かります。

デメリット3:正社員就職が厳しくなる

年齢が高くなればなるほど、正社員とフリーターの収入格差が大きくなっていきます。同じ職場・同年代の正社員の待遇を見て「このままではマズい」と感じ正社員就職を目指しても、長い期間フリーターを続けている場合は正社員での採用がされにくくなるという現実があります。

何か明確な理由があってフリーターという働き方を選んでいるのでなければ、「正社員とほぼ同じ仕事をしているのに、いずれ格差が大きくなる状況」から早めに脱することをおすすめします。

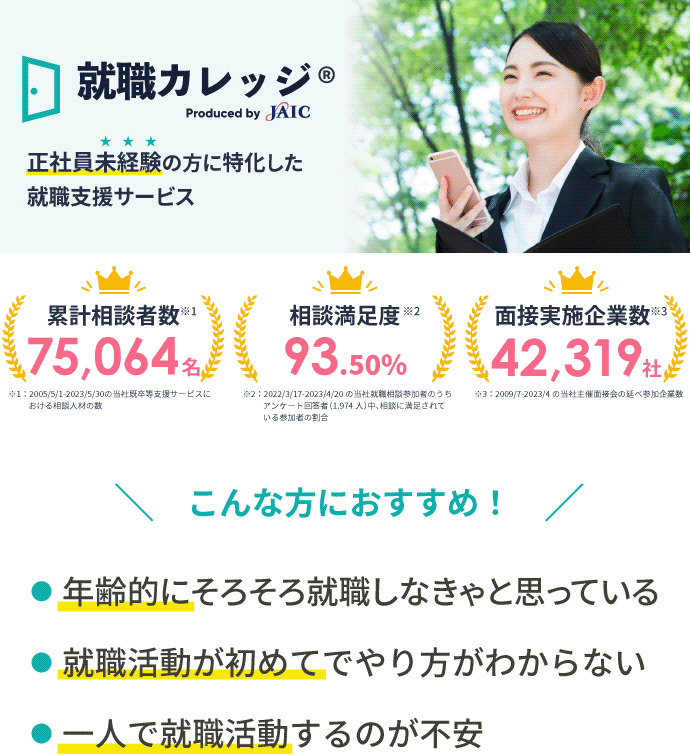

フリーターから正社員を目指す際におすすめの支援サービス

ここからは、フリーターから正社員になりたい方へ、支援サービスについて紹介していきます。いくつかを併用してみて、あなたに合う方法に絞り込んでいくと、効率よく就職活動を進められておすすめです。

サービス1:ハローワーク

ハローワークとは、厚生労働省が運営する「公共職業安定所」の俗称です。全国に500ヶ所以上設置されており、以下のようなサービスを無料で受けられます。

- 求人検索

- 仕事探しなどの相談

- 応募書類の添削

- 面接のアドバイス

ハローワークの利用対象者は特に定められていないため、フリーターでも利用可能です。中小企業の求人が比較的多いことが特徴で、若者を採用したいと考える企業も多いため、まずは求人をチェックしてみましょう。

求人に関してはハローワークの施設内で探せますが、それ以外にインターネット上でも検索できます。どんな求人があるか気になる場合には、以下のサイトを確認してみてください。

サービス2:就職サイト

フリーターから正社員を目指す際は、就職サイトの利用もおすすめです。

就職サイトとは求人が一覧で掲載されているWebサイトのことで、基本的には誰でも無料で利用できます。希望の条件を選択すると、その条件に合致する求人を閲覧でき、気になる求人があればサイト内でエントリーができます。

応募書類の送付手続きや、企業との面接日程の調整などは自分でおこなう必要がありますが、そのぶんマイペースに就職活動を進められることがメリットです。「履歴書の書き方」や「面接マナー」など、就職に役立つページを用意しているサイトも多いので、選考に通過できるか自信を持てない場合にはこうした情報も確認してみると良いでしょう。

フリーターの就職サイトについて知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。

サービス3:就職エージェント

就職活動を一人で進めるのが不安な人は、就職エージェントの利用がおすすめです。

就職エージェントとは、プロのキャリアアドバイザーが就職活動をサポートしてくれるサービスです。具体的には、次のようなサポートをすべて無料で受けられます。

- 求人の紹介

- 履歴書の添削

- 面接アドバイス

- 企業との調整作業

- 年収面の交渉

こうしたさまざまな支援を受けられるので、はじめての就職活動でも安心して進められることがメリットです。その他、就職エージェントでは求職者一人ひとりに「専任」で担当者がついてサポートするので、不安なときは相談できることもメリットと言えるでしょう。ハローワークでも就活をサポートしてくれますが、専任制ではないので、基本的には自分自身で就活を進めていくことになります。

なお、フリーターから正社員就職を目指す場合には「未経験歓迎」や「既卒可」と書かれた求人への応募がおすすめですが、エージェントによってはこうした求人の扱いが少ないので注意が必要です。

その点、私たちジェイックでは、フリーターをはじめ、社会人経験が少ない方を専門にサポートしているため、「未経験歓迎」や「既卒可」といった求人を豊富に扱っています。

さらに、書類選考なしで多くの企業と面接できる「集団面接会」、就活に役立つ知識が手に入る「就職講座」など、他のエージェントにはあまり見られないサービスもご用意していますので、少しでも気になる方はお気軽にご相談ください。

まとめ

フリーターから正社員に就職をしやすいのは何歳までか、また何歳までに正社員への就職活動をスタートした方が有利になるのかを解説してきました。フリーターの年数が短ければ短いほど、正社員として就職できる確率が高まります。そして過去の経験ではなく、未来の可能性を評価してくれる企業も数多く存在します。

そして、アルバイトから同じ会社の正社員を目指す「正社員登用制度」という方法についても解説しました。本制度がよく活用されている業種もご紹介しましたので、職業を選ぶときはぜひ参考にしてください。

ひとりで就職活動を進めるのが不安な方は、フリーターに特化した無料の支援サービスを活用してください。正社員就職を目指して一緒に進んでいきましょう。

「正社員 何歳まで」に関してよくある質問

フリーターが正社員として就職が可能な年齢は、一般的に34歳頃までとされています。

就職時に正社員になるのが難しい場合、まずはアルバイトや契約社員として入社し「正社員登用制度」を活用するという方法もあります。この記事では、医療・福祉業や製造業など正社員登用実績が高い産業のトップ5を紹介しています。ぜひ参考にしてください!

正社員として働けるのは、定年である65歳までとなります。

日本は従業員の雇用が守られているような国になっていますので、よほど大きなミスやトラブルをしない限り、65歳まで働けると認識しておいて問題ないでしょう。

ただし、正社員になれる年齢として考えると、多くの場合で30代が限界と言われています。

40代を超えてくると正社員デビューが難しくなってきますので、出来る限り早く就職活動に取り組むことをおすすめします。

原則として、正社員登用制度を活用するのに年齢制限はありません。これは法律でも定められています。

ただし、実態として企業は出来る限り若い人を正社員採用したいと考えている傾向にありますので、正社員登用制度で正社員になれるのは、35歳までを目安に認識しておくと良いでしょう。

当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。