フリーターの中には、年収103万円を超えたらどんなお金をいくら払うのか、不安を感じながらシフトを調整する人もいるでしょう。

この記事では、フリーターとして働く人が年収103万円を超えたら、どのような税金をいくら支払わなければならないのかについて分かりやすく解説します。

合わせて、年収103万円だけでなく、106万円や130万円などのいわゆる「年収の壁」についても詳しく解説しますので、税金の支払いについて理解を深めたいフリーターは記事の内容を参考にしてみてください。

この記事の目次

フリーターが年収103万円を超えたらいくら払う?

フリーターとして1年間で稼ぐ年収が103万円を超えてくると、所得税の支払い義務が発生するようになります。

もし所得税を支払いたくない場合は、年収103万円を超えないようにシフトの調整をする必要があります。

また、所得税だけでなく、住民税の支払いが発生することもあります。それぞれ詳しく解説しますので、税金の支払いに関するルールについてしっかりと理解しておきましょう。

所得税を支払う

フリーターに限らず、日本国民は年収103万円を超えると所得税が発生することがあります。

所得税とは1年間の間で稼いだ所得に対する税金のことであり、正社員の場合はあらかじめ給料から天引きされる形で納税をしています。

なぜ年収103万円を超えると所得税の支払いが発生してくるのかというと、収入からの控除の存在が理由となっています。所得税は収入に対してではなく、所得に対してかかる税金です。また、所得とは収入から所定の控除額を差し引いた後に残る金額のことをいいます。

基本的にすべての人は、所得税の計算をする際に基礎控除額として48万円、給与所得者控除額として55万円が収入から差し引かれることになります。

つまり、これらの合計額である103万円を年収が下回る場合、所得が0円という計算になるため、所得税がかからないということになるのです。

なお、所得税は所得が高くなればなるほど、税率が高まっていく累進課税が適用されています。例えば年収200万円のフリーターだった場合、所得税としては年間でおおよそ27,000円になると計算できます。

住民税の支払いが発生することも

年収が103万円を超えてくると、所得税だけでなく住民税の支払いが発生することもあります。

住民税とは、現在住んでいる都道府県や市区町村に対して支払う税金のことであり、自治体によって細かな違いこそありますが、おおよそ年収が100万円を超えてくると納税義務が発生してくるケースが一般的です。

住民税の計算方法や、いくらの年収から住民税が発生してくるかも自治体によって異なりますが、目安として年収200万円の場合は、住民税がおよそ54,000円になります。所得税よりも住民税の方が高くなるケースがほとんどである点は認識しておきましょう。

税金のシミュレーション

所得税と住民税の計算方法を解説した上で、フリーターが年収103万円を超えたら税金をいくら払うことになるのかを簡単にシミュレーションしてみましょう。

まず所得税と住民税の計算方法はそれぞれ以下の通りです。

【住民税の計算方法】

所得金額−所得控除額=課税所得金額

課税所得金額× 10% −税額控除額=所得割額

所得割額+ 5000円=住民税額

この計算式をもとに、それぞれの年収例で所得税と住民税がいくらかかってくるのかを試算すると、以下のようにまとめることができます。

| 年収 | 所得税 | 住民税 | 所得税と住民税の合計 |

|---|---|---|---|

| 50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |

| 100万円 | 0円 | 0円 | 0円 |

| 103万円 | 0円 | 5000円 | 5000円 |

| 110万円 | |||

| 120万円 | |||

| 130万円 | 4000円 | 15,000円 | 19,000円 |

| 150万円 | 12,000円 | 32,000円 | 44,000円 |

| 170万円 | 20,000円 | 46,000円 | 66,000円 |

例えば、フリーターが年収130万円になると、1年間で所得税と住民税だけで19,000円の支払いが必要になります。

基本的には毎月分割して支払う形になりますので、一月あたりの支払い額はそこまで大きくなりません。

フリーターが年収103万円を超えたらどうなる?

フリーターが年収103万円を超えると、所得税や住民税が発生する以外にも影響が出てくることがあります。具体的にいうと、親の支払う税金が実質的に高くなってしまいます。

ここではフリーターが年収103万円を超えることによって生じる親への影響や、そもそも年収とはどんなお金で計算されるのかについて解説していきます。

親の扶養控除がなくなる

フリーターの中には、親の扶養に入っている人も多いかもしれません。

親の扶養に入ることで、フリーターとして働いている自分は一部の税金や社会保険料の支払いをする必要がなくなるといったメリットがありますが、実は親も税制上の優遇を受けています。

親は、扶養者がいる場合に所得税や住民税を支払う際、一定額の控除を受けることができます。自分の子供であれば、子供の年齢にかかわらず年収が103万円以下の場合に扶養控除のメリットを受けることができるようになっています。

このような税制となっていることもあり、フリーターが年収103万円を超えることで親の扶養控除が適用されなくなりますので、実質的に親が支払う税金が高くなってしまうことがあります。

何も言わずに103万円の年収を超えたら親も驚いてしまうかもしれませんので、年収が103万円を超えそうな場合は、あらかじめ親に話を通しておくことがおすすめです。

年収に含まれる金額も知っておこう

ここまでフリーターが年収103万円を超えるかどうかに注意すべきという話をしてきましたが、そもそも年収とは一体どういったものなのか正しく理解しておくことが大切です。

年収とは、1月から12月までの間で支払われる給料の総額です。

フリーターであれば基本的には働いた分の時給の総額が年収となりますが、通勤手当は年収には含まれません。年収に含まれるものと含まれないものを表にまとめると以下の通りになります。

| 年収に含まれるもの | 年収に含まれないもの |

|---|---|

| ・基本給 ・残業代 ・賞与 ・役職手当 ・在宅手当 ・資格手当 ・家族手当 | ・通勤手当 ・祝金や弔慰金 ・退職金 ・転勤に伴う引っ越し費用 |

もし賞与が支給されるようなバイト先で働いている場合は、賞与の金額によって年収が103万円を超えてしまわないようにうまく計算する必要があります。

フリーターが知っておくべき年収の壁一覧

フリーターが年収103万を超えたら所得税や住民税が発生することを解説しましたが、これを一般的に年収の壁と呼んでいます。

年収の壁とは、その金額の年収を超えたら税金や社会保障における支払い義務が発生してくる基準額のことを言います。

実は年収の壁には103万円を含めると大きく5つあると整理されています。

- 年収100万の壁

- 年収103万の壁

- 年収106万の壁

- 年収130万の壁

- 年収150万の壁

ここでは、それぞれの壁の年収を超えるとどういったことが生じてくるのかについて解説していきます。

毎月83,000円以上のバイト代を稼ぐ見込みのあるフリーターの人は特に認識しておいてください。

年収100万の壁

年収100万円を超えると、フリーターであっても一般的に住民税がかかってきます。

住民税は所得割と均等割を足しあげた金額で構成されており、収入が増えれば増えるほど支払うべき住民税も高くなっていくのが特徴です。

年収の壁の中でも1番最初にやってくる壁であり、裏を返せば年収が100万円を超えないのであれば税金が発生する事は基本的にないため、収入が増えれば増えるほど手取りも増えるといった計算になります。

年収103万の壁

先ほど解説した通り、年収103万円を超えてくると住民税に加えて所得税がかかってくるようになります。

所得税は累進課税制度となっているため、住民税と同じく収入が増えれば増えるほど支払わなければならない金額も高くなっていきます。

なお、所得税の税率は以下のように定められています。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1000円〜194万9000円 | 5% | 0円 |

| 195万円〜329万9000円 | 10% | 97,500円 |

| 330万円〜694万9000円 | 20% | 427,500円 |

| 695万円〜899万9000円 | 23% | 636,000円 |

| 900万円〜1799万9000円 | 33% | 1,536,000円 |

| 1800万円〜3999万9000円 | 40% | 2,796,000円 |

| 4000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率|国税庁」

フリーターの平均年収はおよそ200万円ですので、所得税率としては最も低い5%が適用されることになります。

税率こそ低いですが、フリーターであっても1年間で10,000円から20,000円ほどの所得税が発生する点は認識しておきましょう。

年収106万の壁

年収106万円を超えると、社会保険料がかかってくる場合があります。

厳密に社会保険料の支払い義務が発生してくるのは、月額にして88,000円の賃金を超えるかどうかといった基準がありますが、それを年収換算すると106万の壁となります。

社会保険とは、社会保障の分野の1つとして保険を行う制度のことを言います。

健康保険や雇用保険、年金保険など様々な分野の保険金の総称であり、一般的に所得税や住民税よりも高くなることがほとんどです。

以下の要件に全て該当すると強制的に社会保険に加入することになります。

- 勤務先の従業員数が51名以上

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)

- 2ヶ月を超える勤務の見込みがある

- 学生ではない

社会保険料がかかってくるようになると、手取りにも大きな影響をもたらしてくることになりますので、フリーターの場合は103万の壁だけでなく106万の壁についても注意しておく必要があります。

年収130万の壁

年収が130万円を超えると家族の扶養から外れることになるため、自分で社会保険に加入する必要が出てきます。先ほど106万の壁で触れた通り、社会保険料の負担額は所得税や住民税よりも多くなるため、フリーターの場合は特に注意が必要です。

年収130万の壁を意識して働く場合は、月額の収入にして108,333円が1つの目安となってきます。この収入を超えないように働くことができれば親の扶養に入り続けられるため、社会保険料を支払わなくて良い状況を継続できると考えられます。

年収150万の壁

年収150万円を超えると、税金の計算をする際の配偶者特別控除が減り始めます。

これにより家族全体の税金の負担が増えてしまいますので、配偶者のいるフリーターの場合は注意しておくと良いでしょう。

なお、年収が150万を超えたからといって、配偶者控除が受けられなくなるというわけではありません。配偶者控除が受けられなくなるのは年収1,000万超になった場合のみですので、他の年収の壁と比べると、そこまで意識をしなくても良い壁とも言えるかもしれません。

フリーターが年収103万円を超えても損しない年収

フリーターはうまく年収をコントロールしないと、働いても税金の支払いの方が多くなってしまい、損をしかねないような状況になることもあります。

特に年収100万円から130万円付近のフリーターは、損をするかしないかの瀬戸際にいるとも言えるため、ここでの解説内容をしっかりと理解しておいてください。

年収130万円未満が働き損にならないライン

親の扶養に入っているというフリーターの場合は、損をしない年収のラインとして130万円が基準となってきます。

年収の壁の部分で解説した通り、130万円の年収を超えてくると親の扶養から外れてしまうことになり、社会保険料を支払う義務が発生してきます。

もしバイト先が社会保険に加入している場合は、給料から健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれることになるため、年収130万円にもかかわらず、手取りは130万円以下になってしまうことから損をすると言えます。

年収130万円を目指すメリット

年収130万円を超えると働き損になってしまう点には注意が必要ですが、現在年収130万円未満のフリーターが年収130万円を目指すメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 世帯の収入が増やせる

- 仕事の幅を増やせる

年収を増やすような行動をする際は、12月末時点の支払い年収が130万円を超えないように上手くシフトを調整する必要があります。

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

世帯の収入が増やせる

年収103万円を超えた時点で所得税が発生してしまいますが、それを差し引いたとしても年収130万円を目指すことで、世帯収入が増やせるといったメリットが挙げられます。

例えば年収が125万円の場合は、所得税が25,000円と計算できます。

したがって、仮に年収103万円の人が年収130万円まで増やせたとすると、270,000 − 25,000 = 245,000円が1年間の世帯収入として増える計算になります。

先程の所得税の税率にある通り、所得が194万9,000円までは税率が5%と比較的低いことから、そこまで所得税の負担が重くないことが世帯収入の増加に繋がっていると言えます。

仕事の幅を増やせる

年収103万円までに収める場合は、単純計算で毎月85,000円程度までしか稼ぐことができません。働きたくても働けなかったりやってみたいバイトに、収入の制限の面から挑戦ができないといったしがらみを感じることもあるでしょう。

しかし、年収130万円を目指すことで毎月108,000円まで働けるようになるため、バイト先を増やしたり、割の良いバイト先に乗り換えるなど、働く仕事の幅を増やせるといったメリットが挙げられます。

収入の上限を気にして、今まで応募ができなかったようなバイトにも応募ができるようになるため、心から働きたいと思っているバイト先で働けるようになる可能性がある点は大きなメリットと言えます。

年収130万円を目指すデメリット

年収103万円を目指すことには、以下のようなデメリットも考えられます。

- 所得税の支払い義務が発生する

- 働く時間が増える

ただ、これらのデメリットは先ほど解説したメリットに比べると大きなものではありません。それぞれ理解した上で、自分がどういった働き方を実現したいのか考えるようにしてみてください。

所得税の支払い義務が発生する

年収103万の壁を越えて収入を稼ぐことにより、所得税の支払い義務が発生します。

先ほど解説した通り、年収125万円であれば、年間に支払わなければならない所得税は25,000円とそこまで大きなものではありません。

生活にも大きな影響をもたらさないと考えられますが、1円たりとも税金で損をしたくないと考える人にとってはデメリットに感じるかもしれません。

働く時間が増える

フリーターの収入は、働く時間を増やさないと基本的に増やすことはできません。

したがって、年収130万円を目指すことによって働く時間が増えてしまうといった点もデメリットとして挙げることができます。

働く時間が増えると、家族と過ごす時間が減ったり、プライベートを満喫するための体力がなくなってしまうかもしれません。うまくプライベートと仕事のバランスを取ることが難しいと感じている場合は、今の収入を維持するといった選択肢も考えられます。

年収130万円を超える場合はとにかく稼いだ方が得

年収130万円が働き損にならないボーダーラインという解説をしましたが、もし年収130万を少しでも超える場合は、とにかく稼いだ方が手取りが増えるという意味で得をします。

特に年収が150万円を超えてくると、年収が上がっても支払わなければならない社会保険料や所得税の税金は大きく変化しないことから、手取り額が増えていく計算になります。

フリーターとして収入を増やしていきたいと考えている場合は、年収130万円を基準にしてシフトの設計を行うことをおすすめします。

税金の支払いが不安なフリーターは正社員がおすすめ

所得税や住民税、社会保険料等の支払いが不安なフリーターは、正社員になって収入を増やしていくことがおすすめです。

具体的に正社員がおすすめできる理由としては、以下の3点が挙げられます。

- スキルアップして年収を上げていける

- 収入が安定する

- 税金の支払い漏れを無くせる

それぞれの理由について詳しく解説しますので、収入の不安定さやそもそもの収入の金額に不満を感じているフリーターは、正社員になることも検討してみてください。

スキルアップして年収を上げていける

正社員になることで、職務経歴書に書けるようなキャリア上のスキルを身に付けていくことができます。加えて、スキルを身に付けることで昇格ができれば年収を上げていくことができますし、転職によって大幅に収入を増やすことも可能になります。

フリーターの場合は単純作業が多いことから、どれだけ真面目に働いていても時給が数十円上がる程度にしか昇給することができません。

したがって、フリーターのまま年収を上げていくためには、物理的に自分が働く時間を増やさなければならないといったデメリットがあります。

一方、正社員であれば、働く時間が変わらなくてもスキルを身に付けて効率良く働けるようになったり、難しい業務をこなせるようになれば、同じ働く時間で収入を増やせるという違いがある点が特徴です。

収入が安定する

フリーターの場合、シフトに入れないとその分収入が減少してしまいますが、正社員になると基本給は必ずもらえるようになるため、収入が安定するといったメリットがあります。

収入が安定すると家計のやりくりをしやすくなるため、お金に余裕を持ちやすくなるだけでなく、将来のための貯蓄に回すお金も作れるようになります。

将来が不安だと感じるフリーターにとっては大きなメリットと言えるでしょう。

税金の支払い漏れを無くせる

正社員の平均年収から考えて、正社員になることで基本的にこの記事で解説したような年収の壁を全て超えるような収入を稼げるようになります。

これにより、毎月の給料から支払わなければならない税金や社会保険料が天引きされるようになりますので、税金の支払い漏れをなくせるというメリットがあります。

収入を調整し、税金の支払いのことを考えなければならないような生活をする必要がなくなるため、精神的にも安心できる点は大きなメリットと言えます。

フリーターが正社員になるためのコツ

昨今の日本では多くの企業で人手不足となっている関係で、フリーターであっても以下のようなコツを意識すれば正社員になることが可能です。

- 気になる求人にはすぐ応募する

- 自己分析を徹底する

- 就職エージェントを活用する

それぞれのコツについて詳しく解説します。

気になる求人にはすぐ応募する

募集されている求人は、採用人数に達すると募集が終了してしまいます。

また、求人サイトの場合、あらかじめ定められている掲載期間が過ぎてしまうと、応募したくても応募ができなくなります。

これらのことから、気になる求人を見つけたらすぐに応募することが正社員になるコツとして挙げられます。最初のうちは応募することにためらってしまうかもしれませんが、応募することそのものに早めに慣れるように意識してみてください。

自己分析を徹底する

就活を始める際は、まず自己分析に取り組みましょう。

自己分析をして自分の強みと弱みを理解することで、どんな求人に応募すべきかが効率的に判断できるようになります。

ミスマッチの少ない就職を実現するためには自己分析が重要になってきますので、自己分析のやり方が分からない人は、就職エージェントに相談してみることをおすすめします。

就職エージェントを活用する

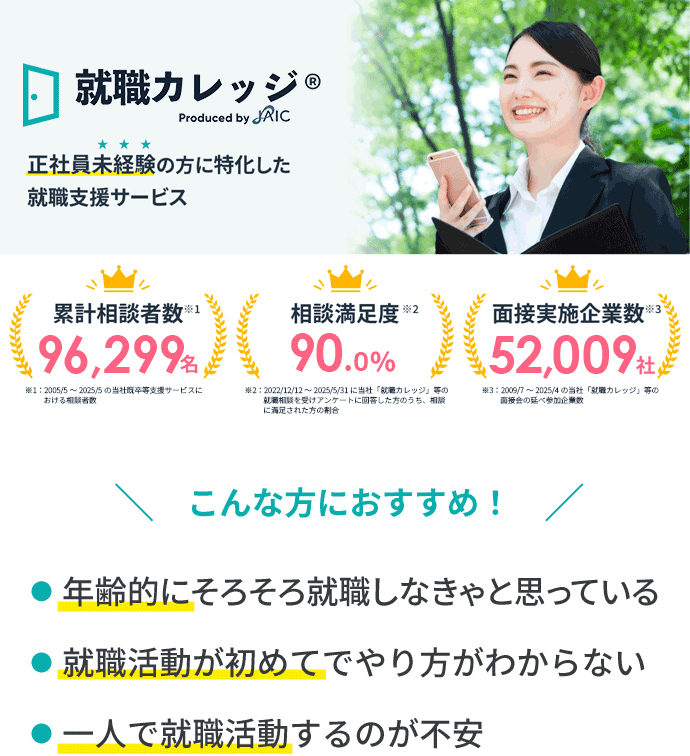

初めて正社員を目指すフリーターは、就職エージェントを活用することがおすすめです。

就職エージェントを活用することで、自分専任のアドバイザーが担当につき、就職活動の様々なサポートを無料でしてくれるようになります。

自分に向いてる求人を紹介してくれることもあるため、求人を探す手間や自信がないような人は就職エージェントを活用していきましょう。

特にフリーターの就職支援に強い就職エージェントであれば、正社員に今までなったことがない人でも効率的に正社員を目指すことが可能になります。

まとめ

フリーターが年収103万円を超えたら、いくら税金を払うのかについて解説しました。

年収103万円を超えると、住民税や所得税の支払いが発生することや、年収130万円付近の収入だと場合によっては損をしてしまうことはしっかりと認識しておきましょう。

また、税金の支払いに悩まないようにするためには、正社員を目指すのもおすすめです。

フリーターから正社員を目指したい場合は、就職エージェントへの相談も検討してみてください。

当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。

【所得税の計算方法】

所得税の金額=課税所得金額×税率−控除額