引きこもりの末路として、高齢化によるチャンスの減少や親との離別、生活保護や孤独死などの可能性があります。引きこもりが長期化すると社会復帰が難しくなり、孤独に陥りやすいからです。

しかし、適切な支援を受けることや社会復帰に向けて少しずつステップを踏んでいくことで、こういった末路を避けることは可能です。

この記事では、引きこもりとニートの定義、長期化によるリスク、脱出を妨げる原因を徹底解説。そのうえで、自己肯定感を高める工夫、活用したい支援機関などについても紹介し、具体的な解決策をご提案します。

今できるアクションを見つけて、まずは第一歩を踏み出してみましょう!

- 暗い将来や末路を考えすぎずに、今を充実させることや小さくできることを考えることが大切かも

- 引き込もり・ニートの考えられる将来には、高齢化、親との死別、孤独死、ホームレスなどが

- ニートから脱出できないのは、自信の無さ、親の過保護、無気力状態などが原因かも

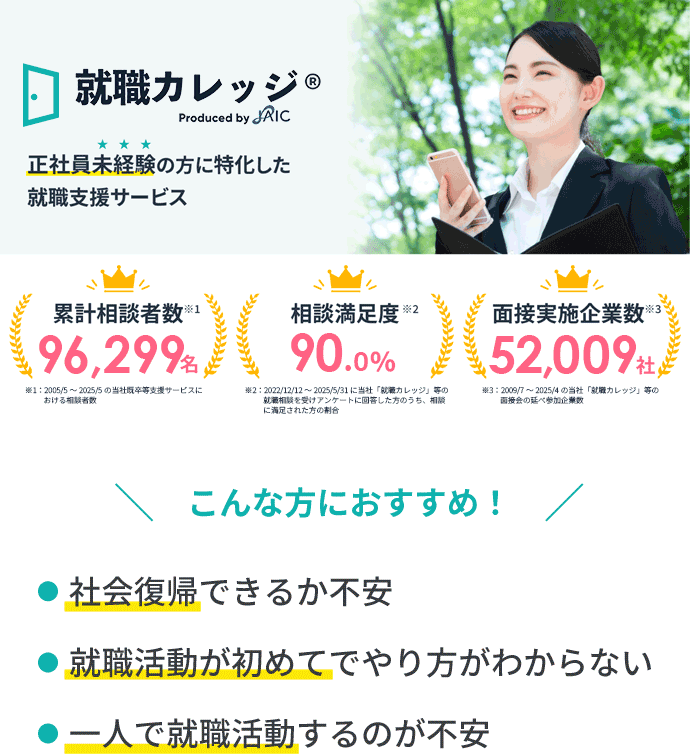

- ニートから脱出するために、ハローワーク、転職エージェントの活用もおすすめ

この記事の目次

引きこもりとニートの定義

引きこもりとニートの定義は混同されがちですが、厳密には異なります。

引きこもりは「自室からほとんど出ない状態が6ヶ月以上続く人」で、ニートは「働いておらず通学や求職活動もしていない人」を指します。

どちらも働いていないという共通点はありますが、自室から出ない状態が続いているかどうかで定義が変わるでしょう。

引きこもりの定義

引きこもりは、「仕事や学校などの社会的参加を回避する状態が6ヶ月以上持続し、趣味などの用事以外はほとんど自宅に引きこもっている状態」と厚生労働省では定義されています。

ニートと引きこもりは似ていますが、この2つには「人の交流があるかどうか」という違いがあります。

引きこもりは家族以外とほとんど交流しない状態のことを言いますが、ニートは働く気がなくても、色々な人と交流を持っていることがあるでしょう。

ニートの定義

ニートは、「Not in Education、Employment or Training」の頭文字をとったもので、イギリスからやってきた言葉です。

厚生労働省では「15~34歳までの通学、通勤、家事、就業訓練を行っていない人」と定義づけています。

ニートは「若年無業者」とも呼ばれ、34歳までは働かない人のことを指しますが、中にはニート生活が長引き、35歳を過ぎても転職をしない人もいます。

35歳を過ぎたニートは、「中年無業者」や「高齢ニート」と呼ばれています。

近年は高齢ニートが増加していると言われており、高齢になるほど「脱ニート」が難しくなってしまうのです。

引きこもり・ニートの考えられる4つの末路や将来

引きこもり・ニートの考えられる末路や将来は以下の通りです。

- 高齢化によるチャンスの減少

- 親との離別

- ホームレス

- 孤独死

年齢を重ねれば転職難易度は上がるため、引きこもり・ニートから脱出できない状態になりやすいです。

面倒を見てくれる存在がいれば問題なく生活できますが、親と離別すれば状況が大きく変わってしまうでしょう。

また「生活保護をもらえばいい」と思っていても、受給条件を満たしていなければ支援を受けられません。

人と関わらない生活を続けていると、周りに助けを求められず、ホームレスや孤独死といった悲しい未来になることも考えられます。

※あくまでも将来のリスクであり、引きこもりだからといって必ずしもこういった未来になるとは限りません。

1. 高齢化によるチャンスの減少

引きこもり・ニートの末路の一つに、高齢化によるキャリアなどのチャンスの減少があります。20代からニートになったとしても、その状態が10年以上続けば30代、40代になり、高齢ニートになってしまいます。

厚生労働省が実施した以下の調査によると、年齢が上がればニート期間の長い人も増えていると分かります。

| 年齢 | 1年以下 | 1年超〜2年以下 | 2年超〜3年以下 | 3年超〜5年以下 | 5年超 |

|---|---|---|---|---|---|

| 19歳以下 | 88.0% | 12.0% | – | – | – |

| 20歳〜24歳 | 71.1% | 17.8% | 5.6% | 3.3% | 2.2% |

| 25歳〜29歳 | 42.5% | 15.8% | 13.3% | 10.8% | 17.5% |

| 30歳〜34歳 | 33.8% | 18.8% | 13.8% | 11.3% | 22.5% |

参考:厚生労働省「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究報告書」

ニートの難しい所は、高齢になるほど社会復帰が難しくなるという点です。

20代などの若い世代ならば、教育次第で無限に成長が見込めるため採用されやすいです。

しかし、30代以降の転職では即戦力が求められるので、難易度が高くなります。

また、引きこもりニートを長い間続けると、職歴に長い空白期間ができてしまいます。

企業は空白期間の長さを気にすることが多く、ブランクが長いと書類選考の段階で落とされるなど、転職も不利になりやすいでしょう。

巷では、35歳以上になると転職は非常に難しい「35歳限界説」というものもあります。

高齢ニートになると、「働きたくてもどこにも雇ってもらえない」という大問題に発展する可能性があるのです。

また、引きこもりは人との交流をほとんどしない状態なので、素敵な異性との出会いもありません。それだけでなく、収入がないので異性とデートをしたり、結婚して家庭を築いたりというのも難しくなります。

仕事、恋愛、そして結婚を成功させたいならば、引きこもりニートの生活から脱出することが必要です。

2. 親との離別

働いていない人がニートと呼ばれるので、ニートであれば当然無収入です。そのため、引きこもりニートは実家暮らしをし、生活費を全て親が出しているというケースが多いでしょう。

当たり前ですが、親も年をとっていきます。親が定年すれば収入は年金だけとなってしまい、以前のような生活を維持するのが難しくなります。

また、親が亡くなれば支えてくれる人がいなくなり、引きこもりニート生活をできなくなってしまうでしょう。

中には「親が亡くなれば生活保護を受給すればいいや」と、将来を楽観している人もいます。しかし、生活保護の受給条件は厳しく、引きこもりニートだからといって簡単に認められるものではありません。

「働ける状態にある」と判断されたり、兄弟や親せきなど、援助してもらえる人がいたりすれば「身内に助けを求めてください」と言われ、生活保護の支給が認められないこともあります。

また、生活保護費は生活するために最低限必要な費用しかもらえないため、毎月ギリギリの生活を送らなければならないということも考えられるでしょう。

親がいなくなっても、生活保護を確実に受けられる保証はどこにもない、贅沢な暮らしはできないということを肝に銘じておく必要があります。

3. ホームレス

親が亡くなり、資金を援助してくれる人がいなくなれば、ホームレスになって生活していくことも考えられます。

住居としてアパートやマンションを借りている場合、家賃を払わなければなりません。持ち家があったとしても、固定資産税がかかります。

支払いをせず、滞納が続くと財産の差し押さえで家を追い出されてしまうこともあります。

一度ホームレスになってしまうと、生活再建のハードルがとても高くなり、元の生活に戻るのは大変です。

住所不定のホームレスでも生活保護を受ける権利はありますが、プライドがジャマして生活保護には頼りたくないと考える人もいます。

支援してくれる親や住む家があるといった生活は、いつまでも続くものではありません。

住む場所が無くなれば、引きこもりニートはホームレスとしてやむなく過酷な路上生活を強いられる可能性があります。

4. 孤独死

引きこもり・ニートは親密な対人関係を築かず、人間関係を断絶している状態です。

親など援助してくれる人がいなくなり、人とのつながりが全くなければ、「孤独死」という最悪の結末を迎えても不思議ではないでしょう。

ニートだからといって必ずしも孤独死するわけではありません。しかし、栄養失調による衰弱死や、病気や怪我で部屋の中で倒れてしまい、助けを呼べる人が周りにいないと孤独死をしてしまうこともあります。

引きこもりニートの中には、「孤独死でも別にいい」「死んだ後のことは知らない」と考える人もいるでしょう。ただ、住んでいる家が賃貸で孤独死した場合、事故物件扱いされ、不動産価値が大きく下がる可能性が。部屋が遺体で汚れたり、異臭が染み付いたりすると、遺族が物件の所有者から損害賠償を請求されることもあります。

発見が遅れるとそれだけ室内へのダメージは大きいものとなり、死体を片づける遺族や行政が行う処理の負担も大きくなります。

死ぬときに自分のことを知っている人がいない、最後に残したい言葉を聞いてくれる人がいないというのは、とても悲しいものです。

ポックリいければいいですが、孤独死は即死とは限りません。

孤独死は助けを呼びたいけど呼べず、苦しみながら亡くなるケースも多いようです。

人や社会と関りが希薄な引きこもりニートは、孤独死という末路を辿る可能性が高いでしょう。

引きこもりが社会復帰するために行う2つのこと

引きこもりが社会復帰するために行うことは以下の2つです。

- 自己肯定感を高める

- 不安の正体を明らかにする

引きこもりになると「社会復帰できない」「どうせ自分なんて」と悲観的になりやすいですが、大事なのは自己肯定感を高めることです。

将来に不安を感じて何も動かないままでいるよりも、今の幸せを大事にして少しずつ行動する方が日々の達成感を味わえます。

また、不安の原因が明らかになれば改善に向けて行動できます。対人関係に不安がある場合は「会話練習ができる就労支援サービスを受ける」などです。

まずは社会復帰するにあたって何が不安なのか、ノートに書き出すことから始めてみましょう。

1. 自己肯定感を高める

引きこもりが社会復帰するために行うことは、自己肯定感を高めることです。

未来の不安ではなく、今この瞬間の「小さな成功」に目を向け「自分はできる」という自己肯定感を高めましょう。

未来のことを考えると、特にひきこもりやニート状態にある方にとっては、先行きが見えない不安や、社会の期待に応えられていない自分に対する失望感が強くなりがちです。暗い将来や「このままではどうなるのだろう」という末路を考えるあまり、自己否定感が深まってしまい、行動を起こす力が奪われてしまうことも少なくありません。このような思考は、結果的に自分の価値を見失わせ、無力感に苛まれる原因となります。

未来の不安ではなく、今この瞬間の「小さな幸せ」や「小さな成功」に目を向けることが大切です。例えば、今日ちょっとだけ早く起きられたことや、何か新しいことに興味を持ったこと、家族と会話ができたことなど、日常の中にある小さな成功を見つけてみましょう。これらを意識して認めることが、自己肯定感や「自分はできる」という効力感を育てます。

2. 不安の正体を明らかにする

引きこもりが社会復帰するために行うことは、不安の正体を明らかにすることです。

不安の正体を言語化し、自分に合った対処法を行うと社会復帰しやすくなります。

代表的な不安とその対処法を以下の表にまとめました。

| 不安の内容 | 対処法 |

|---|---|

| 対人関係の不安 | ・会話練習ができる就労支援サービスを利用(若者サポートステーションなど) ・段階的な人との接触 |

| 働く自信がない | ・成功体験の積み重ね ・家事手伝いなど小さなステップから行動 |

| 精神的な不安 | ・心療内科やメンタルクリニックの受診 |

| 経済的に余裕がない | ・生活保護や行政の無料相談窓口の利用 |

| 働き方の不安(フルタイム勤務が無理そうなど) | ・在宅ワークや短時間アルバイトを検討 |

不安は1人で抱え込まず、医療・公的支援・就労支援を利用して、不安を乗り越えていきましょう。

ニートを脱出できない原因

なぜニートから脱出するのは難しいのでしょうか。その原因を考察します。

原因1:自信が持てない

自信が持てないことは、引きこもり・ニートを脱出できない原因の1つです。

ニート期間が長引くほど「どうせ自分なんか」といった自己否定感が強まり、行動する意欲を失ってしまうからです。

厚生労働省の調査によれば、ニート歴が長い人ほど就職しづらくなることがわかっています。

| ニート歴 | 就職できなかった割合 |

|---|---|

| 1年以下 | 44.2% |

| 1年超〜3年以下 | 45.1% |

| 3年超〜5年以下 | 50.7% |

| 5年超 | 42.3% |

参考:厚生労働省「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究報告書」

自信が持てない状態が続くと引きこもり・ニートを脱出するハードルが高くなるので、今すぐ少しでも行動してみることが大切です。

原因2:コミュニケーションスキルがない

コミュニケーションスキルがないことは、引きこもり・ニートを脱出できない原因の1つです。厚生労働省の調査によると、就労に必要な基礎的スキルに対して、ニート状態の若者が苦手だと感じた割合は以下の通りでした。

| 苦手だと感じたこと | 割合(%) |

|---|---|

| 字を読むのが不得意 | 19.1% |

| 字を書くのが不得意 | 35.6% |

| 計算をするのが不得意 | 42.8% |

| 手先が不器用 | 47.6% |

| 人に話すのが不得意 | 64.4% |

| 人の話を聞くのが不得意 | 34.7% |

参考:厚生労働省「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究報告書」

コミュニケーションスキルに苦手意識を持つニートが多いことがわかります。

働く際はコミュニケーションが必要な場面が多いからこそ、苦手意識が強いと社会復帰をするのが怖くなってしまうでしょう。

原因3:親に面倒をみてもらえる

実家で生活し、衣食住のすべてを親に面倒見てもらっていると、いつしかそれがあたりまえになり、わざわざしんどい思いをして外で働こうと思えなくなるかもしれません。

親はよかれとおもって世話を焼いているのかもしれませんが、それは過保護であるという認識を親子双方にもって、お互いの自立のために一歩踏み出すべきですが、言うは易く行うは難しなのでしょうか。

原因4:無気力である

無気力であることは、引きこもり・ニートを脱出できない原因の1つです。

何もやる気が起きない状態では、就職活動に取り組む意欲も生まれません。

持病による退職や会社の倒産など、やむを得ない事情で退職に追い込まれた際に、無気力になってしまう場合があります。

自分ではどうしようもない事態で理不尽な目にあうと、無気力になってしまうのも仕方ありません。

このような状況の場合は、周囲のサポートや適切な支援制度を利用して社会復帰に向けて動く必要があるでしょう。

原因5:病気が長引いている

病気が長引いていることは、引きこもり・ニートを脱出できない原因の1つです。

特にうつ病や適応障害などの精神的な病気は回復に時間がかかり、社会復帰が難しくなる場合が多いです。

厚生労働省の調査では、ニートのうち精神科や心療内科を受診したことがある人は49.5%いることがわかっています。(参考:厚生労働省「ニートの状態にある若年者の実態及び支援策に関する調査研究報告書」)

なかなか回復しない場合は、引きこもり・ニートを脱出するのが難しい可能性があります。

しっかりと治療を行い、無理のないペースで社会復帰を目指していきましょう。

原因6:前の職場で大変な思いをした

前の職場で大変な思いをした経験は、引きこもり・ニートを脱出できない原因の1つです。

一度職場で苦しい経験をすると「また同じことになるのでは」と不安になってしまいます。

具体的には以下のような思いをすると、引きこもり・ニートからの脱出が難しくなる可能性があります。

- 社内の雰囲気が悪く、常にピリピリしていた

- 簡単に休めず、風邪を引いても出勤していた

- 上司から「帰れ」「必要ない」など暴言を受けた

このような経験をすると「働く=つらいもの」と考えてしまい、再び社会に出ることが怖くなってしまうでしょう。

原因7:引きこもりに対して強いコンプレックスがある

引きこもりに対して強いコンプレックスがあることは、引きこもり・ニートを脱出できない原因の1つです。「周囲から怠け者だと思われているのでは」「働いた経験がない自分は劣っている」と感じてしまい、行動する意欲を失いやすくなるからです。

以下のようなコンプレックスを持っていると、引きこもりから脱出するための1歩が踏み出しづらいでしょう。

- 周囲と比べて劣等感を感じる

- 履歴書に空白期間を書くのが怖い

- 引きこもっていた過去を否定したい

上記のコンプレックスを解消するには、支援機関のサービスを利用するのがおすすめです。

引きこもり・ニートを脱出するための7ステップ

引きこもり・ニートを脱出するためのステップは以下の7つです。

- 生活リズムを整える

- 身だしなみや身の回りをきれいにする

- 外に出る時間を作る

- 家族以外の人と話す機会を設ける

- 支援サービスを利用する

- やってみたい仕事を明確にする

- 就職・転職活動を行う

引きこもり・ニートを脱出したいからといって、いきなり就職・転職活動を始めるのはハードルが高いはずです。

まずは今すぐできることから始め、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。

とくに、生活リズムを整えるために早く寝たり、汚れているところを片づけたりするだけでも達成感があります。「社会復帰に向けて行動できている」と自信を持てるきっかけにもなるので、気持ちが明るくなりやすいでしょう。

1. 生活リズムを整える

引きこもり・ニートを脱出するための1つ目のステップは、生活リズムを整えることです。規則正しい生活は心身の安定をもたらし、社会復帰への準備にもつながります。

たとえば、以下のような生活習慣を取り入れてみてください。

- 朝決まった時間に起きる

- 朝日を浴びる

- 毎日同じ時間に食事をとる

- 軽い運動をする

- 寝る前はスマホやパソコンを控える

特に、引きこもり・ニートの人は昼夜逆転生活になっている場合が多いので、早めの睡眠が大切です。

まずは、朝決まった時間に起きて日光を浴びることから始めてみてください。上記の習慣を意識するだけでも生活リズムが整い、活力が戻ってくるでしょう。

2. 身だしなみや身の回りをきれいにする

引きこもり・ニートを脱出するための2つ目のステップは、身だしなみや身の回りをきれいにすることです。

外見や環境を整えることで自己肯定感が高まり、「外に出てみよう」という気持ちが生まれやすくなるからです。清潔感は社会復帰への第1歩と言えるでしょう。

具体的な行動としては以下のようなものがあります。

- 毎日顔を洗い、歯を磨く

- 髪を整え、ひげを剃る(または整える)

- 服を着替えて清潔な衣類を着る

- 部屋のゴミを片付け、掃除機をかける

- ベッドメイキングをする

上記のような小さな行動の積み重ねが、前向きな1歩につながります。

3.外に出る時間を作る

引きこもり・ニートを脱出するための3つ目のステップは、外に出る時間を作ることです。太陽の光を浴びたり外の空気に触れたりすることで、生活リズムの改善や気分のリフレッシュにつながります。

少しずつ外に出る習慣をつけることで、自信や行動力が自然と育っていくでしょう。

たとえば、以下のように簡単なことから始めてみてください。

- 玄関の外で数分過ごしてみる

- 家の周囲を1周だけ歩いてみる

- 自販機で飲み物を買ってみる

- 郵便ポストまで手紙を出しに行く

- 近所の公園でベンチに座ってみる

無理せず、自分のペースで「外に出る」1歩を重ねてみましょう。

4. 家族以外の人と話す機会を設ける

引きこもり・ニートを脱出するための4つ目のステップは、家族以外の人と話す機会を設けることです。

他人との会話は、自分の視野を広げたり、社会とのつながりを感じたりするきっかけになります。家族以外の人とのやり取りは、自立心や行動意欲を高めるうえで大切です。

具体的には、以下のような機会があります。

- 市区町村の相談窓口に連絡してみる

- オンラインの就労相談を利用してみる

- ボランティア説明会に足を運んでみる

- 支援施設のイベントに参加してみる

まずは、興味のあるイベントに参加してみると良いでしょう。支援機関の詳しい内容は、次の項目で説明します。

5. 支援サービスを利用する

引きこもり・ニートを脱出するための5つ目のステップは、支援サービスを利用することです。

「何から始めたらいいかわからない」という方は、支援機関のサポートを受けることで、社会復帰の一歩を踏み出しやすくなります。

具体的には以下のような支援があります。

| 支援サービス名 | 主な支援内容 |

|---|---|

| ひきこもり地域支援センター | ・引きこもり本人や家族への無料相談 ・イベントの開催 ・医療・就労支援機関との連携 |

| 生活困窮者自立支援制度 | ・自立するための訓練を実施 ・住居確保給付金の支給 ・ビジネスマナーやコミュニケーションに関する支援 |

| 若者サポートステーション | ・若者向けキャリア相談 ・職場体験 ・面接練習 |

| ハローワーク | ・職業紹介 ・履歴書添削 ・職業訓練 |

支援サービスには、専門家も在籍しており、あなたにあった対処法を一緒に考えてくれます。「相談できる相手がいる」「成功体験が得られる」といった安心感につながり、引きこもりからの脱出が現実的になります。

自分のペースで前に進める環境が整っているので、まずは1歩踏み出してみましょう。

6. やってみたい仕事を明確にする

引きこもり・ニートを脱出するための6つ目のステップは、やってみたい仕事を明確にすることです。

目指す仕事が定まると、行動に必要な準備やスキルがわかるため、前進しやすくなります。

とはいえ、いきなり自分1人で決めるのは難しいかもしれません。そんなときは、若者サポートステーションやひきこもり地域支援センターなど支援サービスのスタッフに相談するのが近道です。

支援のプロに話すことで、自分の強みや興味に気づけることも多いので、ぜひ活用してみてください。

7. 就職・転職活動を行う

引きこもり・ニートを脱出するための7つ目のステップは、就職・転職活動を行うことです。

最終的に働くことができれば、引きこもり・ニートを脱出したと言えます。支援サービスで自信がついてきたら、次は少しずつ働く準備を進めてみましょう。

「就職活動」と聞くと不安に感じるかもしれませんが、最初から完璧を目指す必要はありません。今の自分にできる範囲で1歩ずつ進めてみてください。

就職・転職活動で行うことは、主に以下のとおりです。

- 自己分析をして得意・不得意を把握する

- 興味のある求人を調べてみる

- ハローワークや若者サポートステーションに相談する

- 書類の書き方や面接の練習をする

- 転職エージェントに登録してサポートを受ける

焦らず、自分のペースで始めていきましょう。

引きこもり・ニートを脱出する3つの働き方

引きこもり・ニートを脱出する働き方は以下のようなものがあります。

- 在宅ワーク

- アルバイト

- 正社員

人と接するのが苦手でアルバイトや正社員はハードルが高いと思った場合は、在宅ワークから始めるのも一つの方法です。

ただ、在宅ワークで長く働き続けたい場合はライティングやデザインのスキルを身につけることをおすすめします。

また、責任の重い仕事を任されるのが怖い方は、アルバイト勤務から始めてみましょう。

単発・短期バイトで少しずつ働く習慣を身につけると、自信を持てるようになるはずです。まずは無理のない働き方を選んでみてください。

1. 在宅ワーク

ニート生活が長い人の中には、人と接するのが苦手など、人間関係が不安で就職したくないと考える人は多いです。

引きこもり・ニートを脱出する働き方は在宅ワークで働くことです。

クラウドソーシングなど、ネットを介して自宅で仕事を受注できるサービスが増えており、ネット環境さえあれば誰でも気軽に仕事を始めることができます。

クラウドソーシングは、アンケートモニターや文字起こし、ライティングなどは、未経験でも始められるものも多いです。誰でもできる仕事は報酬も安価な場合が多いですが、慣れて数多くの案件がこなせるようになれば、安定した収入を得ることも不可能ではありません。

Webデザイナーやプログラミングなど、ある程度スキルや経験が問われるものは報酬も高額です。クラウドソーシングは副業として利用している人が多いですが、仕事内容やスキルによっては大きく稼げるものもあり、これだけで生計を立てる人もいるようです。

クラウドソーシングは人と会うことがほとんどないので、人と関わりたくない引きこもりの人でも安心して働くことができます。ただ、在宅ワークは基本的に外出することも人と会うこともほとんどないため、それまでの生活と大きな変化が起きないというデメリットもあります。

誰とも関わらなければ対人スキルも上達しないですし、家から出なければ異性との出会いもありません。挨拶やビジネスマナーを学び、自立した大人を目指すならば、社会に出て、社会人として働く方がいいでしょう。

また、テレビやゲーム、ネットサーフィン、SNSなど、在宅ワークには誘惑が多いので、自己管理できる自信がない人はあまり向いていない働き方と言えます。

2. アルバイト

引きこもり・ニートを脱出する働き方はアルバイトとして働くことです。

引きこもりニートが、社会復帰でいきなり正社員として働くのは敷居が高いです。

「働きたいけど長い時間仕事をするのは不安」と感じている人は、まずはアルバイトから始めると良いでしょう。

シフトが自由なアルバイトならば勤務時間が固定されておらず、自分で好きな時間や働きたい曜日を選択することも可能です。

アルバイトは週1回の勤務スタイルや、2時間以内OKのものがあったりなど、ニート脱出はアルバイトの方が断然やりやすいです。短時間勤務ならば精神的や体的な負担も少なく、長い間引きこもった人が仕事に慣れるための「リハビリ」としてもピッタリとなります。また、アルバイトは豊富な種類があるので、自分のやりたい仕事も見つけやすいでしょう。

初心者におすすめなのが、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストアなどの店員です。これらは求人を頻繁に行っており、採用率が高めとなっています。

仕事内容も「商品の陳列」や「レジ打ち」など、初めてでもすぐ慣れるものが多いです。人と接するのが苦手ならば、人と関わる機会が少ない工場や清掃業で働くという方法もあります。

アルバイトは、正社員よりもやめやすいというメリットがあります。

そのため、自分に合わない仕事だと感じたならば、やめて別のアルバイトを見つけることもできるでしょう。

3. 正社員

引きこもり・ニートを脱出する働き方は正社員として働くことです。

「未経験歓迎」の求人に応募すれば、正社員になるチャンスは十分あります。

ただし、引きこもり・ニートから正社員になるのはハードルが高いと感じる人もいるでしょう。そこで、ハードルが高い理由とその対処法について以下の表にまとめました。

| ハードルが高い理由 | 対処法 |

|---|---|

| 社会人経験がなくて自信がない | 職業訓練で働くためのスキルをつける |

| 面接が不安 | 支援サービスで面接練習を行う |

| 継続できるか不安 | 短期・単発バイトで働くことに慣れる |

ただ、最初から無理をしてまで正社員として働こうとする必要はありません。

まずはアルバイトから始めるなど、自分に合ったペースで進みましょう。

引きこもり・ニートの末路に関するよくある質問4選

引きこもり・ニートの末路に関するよくある質問は以下のようなものがあります。

- 30代・40代の引きこもりは手遅れ?

- 女性が引きこもりニートになる原因は?

- 不登校で引きこもりになった人の末路は

- 引きこもりの復帰率は?

1つずつ解説していきます。

1. 30代・40代の引きこもりは手遅れ?

30代・40代の引きこもりは手遅れではありません。たとえ年齢を重ねていても、支援機関などの活用によって社会復帰できる可能性があります。

まずはハローワークや地域の支援機関に相談することから始めてみましょう。専門家に相談し、適切なアドバイスや支援を受けることで、引きこもり脱出の1歩を踏み出せます。

年齢を理由に諦める必要はありません。無理せず、今の自分にできることを積み重ねてみてください。

2. 女性が引きこもりニートになる原因は?

女性が引きこもりニートになる原因は、家庭環境や健康面、対人関係などのトラウマがあります。基本的には男性が引きこもりニートになる際と同じような原因が多いでしょう。

ただ、女性は男性とのトラブルなどにより、引きこもりニートになる場合もあります。男性と接するのが怖くなってしまうと、対人関係への恐怖が強まるでしょう。

引きこもりニートを脱出したい女性は、若者サポートステーションなどコミュニケーションの練習ができる施設の利用をおすすめします。少しずつコミュニケーションを取る機会を増やせば、相手の印象に変化が生まれるはずです。

3. 不登校で引きこもりになった人の末路は

不登校で引きこもりになった人の末路は、悪いものになるとは限りません。

実際に、不登校であったとしても20歳で就業・就学している割合は多いです。文部科学省の調査によると、不登校だった方が20歳になって就業している人は34.5%、就学している人は27.8%いることがわかっています。(参考:文部科学省「不登校に関する実態調査」〜平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書〜(概要版))

不登校で引きこもりになったからといって諦める必要はありません。自分のペースで1歩ずつ進んでいきましょう。

4. 引きこもりの復帰率は?

引きこもりの復帰率はだいたい10~20%です。

労働政策研究・研修機構の調査によると、1年前にニートだった人が正社員になった割合は以下の表の通りです。

▼ニートが1年後に正規の職員・従業員になった割合

| 年齢階級 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 15-19歳 | 16.1% | 16.4% |

| 20-24歳 | 20.6% | 22.7% |

| 25-29歳 | 22.0% | 18.3% |

| 30-34歳 | 12.5% | 10.7% |

参考:労働政策研究・研修機構「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③」

上記の表から、年齢が上がるにつれて、引きこもりの復帰率が低くなっていることがわかります。

引きこもりから復帰するためには、できるだけ早いうちに行動を起こすことが大切です。

当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。