※2024/2/1~2024/9/30の初回面談日から就職決定した1163名より算出

無職でも、住民税を支払う義務は発生することがあります。例えば、無職になる前年に一定の収入があった場合、アルバイトで年間100万円以上稼いだ場合は、住民税の納付が必要となります。

この記事では、住民税の基本的な仕組み、無職や無職2年目だと住民税がどうなるのか、支払えない場合の対処法などを詳しく解説します。

住民税について知っておくべきこと、注意するべきポイントを今すぐチェックしましょう!

この記事の目次

無職になったら住民税はいくらになりますか?

住民税の計算は前年の所得に基づいて行われるため、無職になったからといってすぐに住民税がゼロ円になるわけではありません。自治体によっても異なりますが、前年の額面収入が100万円を超えてくると現在無職でも住民税がかかる可能性があり、仮に前年の額面収入が200万円の場合は54,000円の住民税がかかるシミュレーションになります。

額面収入ごとの住民税の目安金額をまとめると、以下の通りです。

| 年収(額面) | 住民税 |

|---|---|

| 200万円 | 54,000円 |

| 250万円 | 81,500円 |

| 300万円 | 109,000円 |

| 350万円 | 136,500円 |

| 400万円 | 168,000円 |

| 450万円 | 200,500円 |

| 500万円 | 233,000円 |

なお、住民税は地方税に分類されるため、自治体によって住民税率や家族の扶養状況によって取り扱いが異なるケースもあります。

具体的な金額を知るためには、住民票のある役所の窓口に相談することがおすすめです。

住民税の支払いが無職でも必要になるケース

無職であっても、前年度に一定の収入があると住民税の支払いが必要になります。

特にアルバイト等の給与収入で年収が100万円以上を超えると、所得控除後の課税所得によっては現在無職の人でも住民税の支払い義務が生じます。

住民税は前年の所得に基づいて計算され、その翌年に支払い請求が手元に来るため、無職になってもすぐに貯金を切り崩さないように注意することが重要です。

具体的に無職でも住民税の支払いが必要になるケースをまとめると以下の通りです。

- 無職になる前年に収入があれば納付が必要

- アルバイトで年間100万円以上稼いだら納付が必要

それぞれしっかりと理解しておき、住民税の支払いができない状況を避けましょう。

1. 無職になる前年に収入があれば納付が必要

そもそも住民税の支払額の計算方法としては、前年度の収入に応じて算出されます。

新卒で就職したことがある人であれば分かるかもしれませんが、新卒2年目の手取りがいきなり住民税の天引きによって減るのもそれが理由です。

このことから、無職になる前年に収入があれば住民税の支払い義務が発生しますので、納付が必要になります。

もし貯金がないまま無職になってしまい、日々の生活費の捻出で手一杯になっていると、住民税の振込書が突然手元にやってきて、家計を圧迫するということもあるため注意が必要です。

なお、住民税の計算期間としては1月1日から12月31日までの12ヶ月の収入を元に計算されます。したがって、2月に仕事を辞めて無職になった場合、その翌年の5月頃に住民税の振込書が手元に届きます。

2. アルバイトで年間100万円以上稼いだら納付が必要

正社員として勤めていない無職であっても、生活費や娯楽費を稼ぐために一時的にアルバイトやスポットワークに取り組む人もいるかもしれません。ただ、住民税はアルバイトであっても年間100万円以上を超える給料収入を得ている場合は納税義務が発生します。

なお、手渡しで給料がもらえるアルバイト先であれば、給料をもらっていることがバレないのではないかと考えるかもしれませんが、税務署は手渡しの給料であっても把握することは可能です。

アルバイトを雇っている雇用主は、給料支払報告書と呼ばれる「誰にいくらの給料を1年間で支払ったか」という書類を自治体に提出する義務があります。

これは、銀行振込であろうが手渡しであろうが、事業運営者はすべて書類に記載することになります。

加えて、複数のアルバイト先で手渡し給料をもらっていたとしても、それぞれの雇用主が提出した給料支払報告書を税務署が名寄せして合算するため、給料をもらっていることを隠すことは不可能に近いのが実態です。

これらのことから、もし住民税の支払いを免れたいのであれば、給料収入が年間100万円を超えないように調整する必要がありますので注意しましょう。

※2024/2/1~2024/9/30の初回面談日から就職決定した1163名より算出

住民税の支払いが不要になるケース

無職で住民税の支払いが不要になるケースとしては、前年の収入が100万円以下の場合か、生活保護を受給していること、1人親などで所定の金額以下の所得であるといった条件が挙げられます。

一般的に「給与収入が100万円以下」であれば非課税となるケースが多いですが、扶養状況や各種控除によって基準は異なるため、正確な判断は自治体に確認するのが確実です。

それぞれ住民税の支払いが不要になるケースについて詳しく解説します。

1. 無職2年目以降で前年の収入が低ければ納付は不要

先ほどとは逆に、前年の給与収入が100万円以下であれば住民税の支払い義務がなくなります。この状況が考えられるケースとしては、以下の2パターンが挙げられます。

- 無職1年目で、前年(1月1日から12月31日までの期間)は会社員として1〜3カ月程度働き、月に20万円程度の収入があった場合

- 無職2年目以降で、前年(1月1日から12月31日までの期間)にアルバイトとして年間100万円以下の収入があった場合

これらに該当するケースであれば、住民税を支払わなくて大丈夫です。

特に年間100万円のラインは、1万円でも収入が超えた時点で住民税の支払い義務が発生してきます。仮に101万円稼ぐと、住んでいる場所によって異なりますが、住民税が8,000円程度かかってくる試算になりますので、オーバーして稼いだ1万円が実質無駄になりかねません。

税金の負担をできる限り減らしたいという無職の人は、1年間で稼ぐ収入の金額を細かく計算することを意識すると良いでしょう。

2. 非課税制度で免除対象になっていれば納付は不要

住民税には非課税制度というものが設けられており、以下のいずれかの条件に該当することで無職かどうか関わらず住民税の納付が不要になります。

- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

- 前年の合計所得が一定の所得以下の人。

前年の合計所得が一定の所得以下とは、以下の計算式で導かれる金額以下の所得だった場合に、免除の対象となります。

35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

なお、住民税には所得割と均等割という2つの課税方法があり、所得割だけが非課税になるケースもあります。その場合は納付が不要にはなりませんが、前年の所得が以下の金額以下だった場合は、住民税が軽くなることを覚えておきましょう。

35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

出典:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

住民税の非課税制度は、その人の生活スタイルや家庭環境を勘案して設けられているものですので、今から免除対象になるために何かできることがあるということではありませんが、合わせて認識しておきましょう。

無職の場合住民税を申告する方法

無職であっても住民税申告をすることができます。住民税申告をすることで、所定の公的支援を受けられるようになったり、住民税の非課税証明書の取得をすることができるため、必要に応じて申告方法を理解しておくことが大切です。

住民税申告をするためには住民票がある役所で、以下の書類を提出した上で手続きを進めていきます。

- 住民税申告書

- 所得の証明書類

- 各種控除の証明書類

- 本人確認書類

先ほど解説したように無職で前年の収入がないような場合は、住民税申告が必須ではありませんが、もし申告をする場合は原則毎年2月中旬から3月中旬が申告期限となりますので認識しておくと良いでしょう。

住民税を払えない無職が取るべき行動

住民税の支払い義務があるにもかかわらず、お金がないなどの理由で支払えない無職は、まず納付書の発行元の役所に相談をして、分割払いや納付猶予の手続きを進めることをおすすめします。

この時、納付期限を超えて相談をすると受け付けてもらえない可能性がありますので、早めの行動が大切です。

また、役所の相談が難しい場合は、家族に建て替えをしてもらうことも良いでしょう。

借金をしてまで住民税を支払うことになると、返って支払い総額が大きくなりますので避けるべきと言えます。

根本的な収入改善を目指す場合は就職活動も視野に入れるのがおすすめです。

ここでは、住民税を払えない無職が取るべき行動を詳しく解説します。

役所に相談する

既に解説していますが、住民税が払えないという場合はすぐに役所に相談をしにいきましょう。役所に相談することで、住民税の支払いそのものを無くすことはできないものの、以下の手続きをしてもらえる可能性があります。

- 5回以上の分割納付

- 一時的に住民税の納付を猶予してもらう

ただ、役所に相談する上で嘘の証言をしてしまうと、上記の手続きを断られる可能性がありますので、役所に相談する際は本当のことのみを話すようにしてください。

なお、相談しにいく役所はどこでもいいということではなく、納付書が送られてきた封書に書かれている役所に行くことも合わせて覚えておきましょう。不安であれば、役所に行く前に納付書の封筒に書かれている電話番号に電話で確認を取っておくのがベストです。

家族に立て替えてもらうよう交渉する

住民税が払えないからといって、中にはカードローンなどで借金をしてまで納付しようと考える無職の人もいるかもしれません。

ただ、ローンを借りてしまうと利息の支払いが発生してしまうため、トータルで見た時の支払い総額が高くなるといったデメリットがあります。

このことから、どうしても住民税を支払いたい場合は、家族に立て替えてもらうのも一つの手です。家族に立て替えてもらえれば利息はかかりませんし、支払い期限のプレッシャーに精神状況を悪化させる心配もなくなります。

家族にお金の工面を相談するのは気が引けてしまうかもしれませんが、住民税は納付できないと最悪の場合差し押さえが待っていますので、自分の将来のためにも早めに相談する決心を持つことが大切です。

すぐに就職活動をする

無職のままでいると、住民税の支払いだけでなく生活費を始めとして、生きていく上でかかってくるお金に対応できなくなります。

貯金がどんどん減っていく現実を目の当たりにすると、日々生活していく中で常に焦りやプレッシャーを感じるなど、メンタル的にも良いことはありません。

このことから、病気や怪我で無職にならざるを得ない場合を除き、できるだけ早く就職活動をして次の就職先を見つけることをおすすめします。

無職の期間が長くなればなるほど、一般的には就職活動で不利になっていく傾向にありますので、就職エージェントや求人サイト、ハローワークなどを利用して気になる求人に応募してみてください。

住民税を払っていない無職はどうなる?

無職が住民税を払っていない場合、まずは自治体から督促状が届き、延滞税(ペナルティ的な加算金)が発生することがあります。

督促状を無視し続けると、役所から電話や文書による再三の連絡や、自宅への訪問が行われるケースもあります。

さらに、それでも支払いが行われない場合には、預金口座や給与の差し押さえといった滞納処分が実施される可能性があります。ただし、差し押さえは生活状況を確認したうえで慎重に行われるため、困難な状況にある場合は、早めに役所へ相談することで分割払いや猶予の対応をしてもらえることが多いです。

無職であっても、督促を放置せず、早めに相談することが延滞や強制処分を避けるポイントです。

まずは督促状が来る

無職の場合は、自宅に送られてくる納税書を使い、自分で住民税を納付する必要があります。故意にしろ過失にしろ、住民税を納付していないとまずは税務署から督促状が自宅に送られてきます。

督促状の中身としては、住民税を支払ってくださいというシンプルなものではありますが、封書は赤色や黄色となっており、「督促状」などと大きな文字で書かれているため、誰が見ても督促状であることが分かってしまいます。

また、督促状が来ている状態というのは、住民税の納付を延滞しているということになりますので、本来納税すべき税金に加えて、延滞税を上乗せして納付する必要が出てきてしまいます。

延滞している住民税に対して、最大で14.6%もの延滞金を支払わなければならなくなるので、金銭面の負担はさらに大きくなります。

自宅に役所から連絡が来る

督促状は何度か送られてきますが、無視をし続けていると役所の担当者が自宅に直接訪問してくることもあります。家族や同居人と暮らしていたとしても訪問されますので、住民税を支払っていないことは周りの人にバレてしまいます。

ただ、自治体によってはわざわざ訪問をしてこないというケースもあります。この場合は延滞金がどんどんと膨らんでいくことになるため、より事態は悪化していくと言えます。

給料や銀行口座などを差し押さえられる

住民税を滞納し続け、督促状もスルーし続けた場合、役所が差し押さえの検討に入ります。

通常、差し押さえと言えば裁判所を通じて手続きがされるものですが、住民税の場合は裁判所を通さずに役所の判断で差し押さえができてしまいますので、ある日いきなり差し押さえが実行されることがあります。

差し押さえができるのは督促状を発行してから10日以降であり、最短で1ヶ月から3ヶ月と非常に短くなっている点も注意が必要です。

ただ、住民税滞納による差し押さえでは、預金口座や給料が主となってくるため、自宅や車、その他家財を差し押さえられるわけではありません。とは言っても差し押さえられたという事実が公に晒されることには変わりないため、後々の生活においても悪影響を及ぼすことは避けられないでしょう。

すぐに払えないなら役所に相談する

「住民税の支払い義務が分かったところで、お金がなければ支払えないので無視するしかない」と考えてしまうかもしれませんが、真剣に納付と向き合う意思があるのであれば、役所にすぐにでも相談しにいくことをおすすめします。

住民税が支払えないことが既に分かっているのであれば、督促状が届く前に相談しにいくのがベストです。状況に応じて、住民税を細かく分割納付させてもらえるようになったり、住民税の支払いを一定期間猶予してもらえたりする場合があります。

きちんと状況を説明することができれば、差し押さえを避けることも可能と考えられますので、早い段階で役所に相談しに行きましょう。

無職から就職したら住民税はどうなる?

無職から就職した場合でも、住民税が前年の所得を元に計算されるのは変わりませんので、前年に所得があった場合は住民税の納税義務が発生します。

また、就職後には収入が発生するようになりますので、住民税の支払いが必要になるケースがほとんどです。一般的に正社員として就職すると、給料から天引きされる形で住民税の支払いが発生することも合わせて認識しておきましょう。

これから就職を考えている無職は、就職後に住民税の支払いがどうなるのかについてしっかりと理解を深めておいてください。

住民税は「前年の所得」に基づいて計算される

住民税の仕組みは、その年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算され、翌年の6月から課税されるようになっています。例えば2024年に無職で所得がなく、2025年から就職した場合、2025年度の住民税がかからないか、極めて低い金額になります。

一方、2024年内にアルバイトや派遣での収入があった場合は、その金額に応じて2025年度に住民税が発生することが考えられます。つまり、就職して収入が得られるようになったからといって、すぐに住民税が発生するわけではないということです。

これから就職を考えている無職の人は、就職初年度よりも就職2年目の方が住民税の天引き分があるため、手取りとしては少なくなりやすいということをあらかじめ認識しておいてください。

就職後に住民税の支払いが始まるタイミング

住民税の支払いは、その年の6月から翌年の5月までの1年間をかけて行うのが一般的です。例えば2024年に就職して安定的な収入を得られた場合、2025年の6月から住民税の納付が始まるようになります。

就職先が住民税を天引きする「特別徴収」に対応している場合は、給料から自動的に住民税が差し引かれるため、自分で支払い手続きをする必要はありません。

一方、アルバイトや住民税の特別徴収に対応していない企業に就職した場合は、個人で住民税の納付書に基づいて納付する「普通徴収」となりますので、6月以降の支払いに準備しておく必要があります。

住民税の支払いが始まるタイミングを理解しておかないと、就職直後にお金を使いすぎてしまい、住民税が払えない可能性も考えられますので注意が必要です。

就職後の住民税の支払い方法は2種類

住民税の支払い方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。

普通徴収はアルバイトや自営業、会社を通じた住民税の天引きがない人が対象となり、役所から送付される納付書を使って住民税の支払いを行います。

普通徴収の場合は一括払いか年4回の分割払いが選べますが、いずれにしても1回あたりに支払う金額が大きくなりやすいだけでなく、支払い忘れが発生するリスクがありますので、自己管理を徹底することが重要になってきます。

特別徴収は会社が住民税を給与から天引きして納付する方法であり、自分で住民税の納付手続きをする必要がないといった特徴があります。会社員の多くは特別徴収に該当するため、通常通りに働いていれば住民税を延滞してしまうことは無いと言えます。

住民税とは?無職でも知っておこう

住民税とは自分が住んでいる市区町村に納める地方税であり、地域の福祉や公共サービスの財源に使われます。

20歳以上のすべての人に納税義務があり、無職であっても一定の所得や条件を満たすことで納付が必須になります。

所得税とは課税対象と税率が異なりますので、無職であっても正しく理解しておくことが大切です。

自分の居住地域に収める税金のこと

税金には様々な種類がありますが、住民税については自分の居住地している市区町村に対して納税する地方税となります。

支払った住民税については、地方自治体が地域住民に対して還元する政策の費用として使われることになります。

住民税は高齢者支援や子育て支援、教育文化に関する財源などにも活用されますが、東京都の場合は公債費や税連動費用に最も多くの住民税が支払われているとされています。

また、先ほど触れた通り住民税は地方自治体に納税するものですが、地域によって支払う納税額が変わるということはありません。

ただし、自治体ごとに定めている条例によって多少の増減がある場合がありますので、気になる人は自分の住んでいる自治体の住民税について調べてみると良いでしょう。

20歳以上の人は納税義務がある

住民税は20歳以上の人全員に納税義務があります。定年以降の高齢者であっても、収入額が一定以上あれば住民税を納税し続ける必要があります。

自治体からすれば、自分の市区町村に住んでくれる人が多くなればなるほど税収が増やせ、より多くの政策を実現できるようになりますので、人口減少の課題に取り組む自治体は住みやすさを意識した政策を積極的に行う傾向が見られます。

住民税と納める方法

住民税を納める方法は2つあります。

- 普通徴収:個人事業主、自営業、年金受給者

- 特別徴収:会社員

それぞれ納税タイミングが異なりますので、この機会に合わせて認識しておきましょう。

普通徴収

普通徴収とは、住民税の納税義務がある個人事業主、自営業、年金受給者が支払うことになる方法です。毎年6月に届く納付書を持って、指定されたタイミングまでに指定された場所でお金を支払って納税をします。

普通徴収の場合の住民税の納付期限は、例えば東京都中央区の場合以下のように分割して設けられています。

- 第1期:6月

- 第2期:8月

- 第3期:10月

- 第4期:翌年1月

出典:中央区「中央区ホームページ/住民税の申告から納付まで」

分割納付の場合は、住民税の総額を4分割して納税することになります。一括で納付することもできますので、自分の家計に合わせて選択するようにしましょう。

また、普通徴収の納付方法としては、役所の窓口だけでなく、金融機関やコンビニエンスストアでも可能です。詳しくは納付書の裏側に書かれていますので、手元に届く書類を必ずチェックすることをおすすめします。

特別徴収

特別徴収とは、会社に勤める給与所得者が納税する方法です。納税義務者である我々の代わりに会社側が住民税を納付してくれますので、特に自分で納税処理を行わなくていいといった特徴があります。

その代わり、月々の月収から住民税が天引きされます。特に社会人2年目から手取りが減りやすいのは、住民税の特別徴収を会社が行ってくれているからです。

「特別」という名前がついていますが、会社員の通常の住民税納付方法となりますので、普通徴収と混同しないようにしましょう。

住民税と所得税の違い

住民税と混同しやすい税金として、所得税が挙げられます。それぞれの主な違いは以下の通りです。

| 住民税 | 所得税 | |

| 税の種別 | 地方税 | 国税 |

| 対象となる所得 | 前年の所得に対して課税 | その年の所得に対して課税 |

| 納付方法 | 普通徴収と特別徴収の2つ(年齢によって年金特別徴収といった方法もある) | 確定申告によって納税額を確定し納付 |

| 税率の設計 | 固定税率 | 超過累進税率 |

税金の納付先からして、住民税は地方自治体、所得税は国となりますので、両者は全く違う税金の種別ということが分かります。また、所得税は自分で確定申告をすることで納税額が分かるものであり、住民税は確定申告に基づいて役所が計算するものという違いもあります。

どちらも納税義務があるといった共通点があることも、合わせて覚えておくと良いでしょう。

住民税の計算方法

住民税について理解を深めておくためにも、合わせて住民税の計算方法を認識しておきましょう。住民税の計算については、以下の順番で行うことになります。

| 順番 | 種別 | 計算方法 |

| 1 | 総所得金額の算出 | 合計所得金額ー損失の繰越控除=総所得金額 |

| 2 | 所得控除 | 医療費控除や生命保険料控除、基礎控除などを総所得金額から差し引ける |

| 3 | 課税所得の算出 | 総所得金額ー所得控除額合計=課税所得 |

| 4 | 所得割の計算 | 課税所得×10%(税率)=税額控除前の所得割額 |

| 5 | 税額控除 | 税額控除前の所得割額ー税額控除の額=税額控除後の所得割額 |

| 6 | 均等割の加算 | 税額控除後の所得割額+均等割額=住民税の金額 |

複雑な計算方法だと感じるかもしれませんが、収入が1箇所だけであったり、特に生命保険などに加入していないなど支出が生活費くらいのシンプルなものであれば、総所得だけ分かれば住民税が簡単に計算できます。

もし自分の支払う住民税がどれくらいかを計算したければ、自分の住んでいる市区町村が提供している住民税シミュレーションのサイトを検索し、実際の所得などを入力して試算してみるのも良いでしょう。

無職になった人の住民税の払い方

無職になった場合、退職時期によって住民税の支払い方法が変わります。1月から5月までに退職した場合は退職月に一括天引きをされることが一般的ですが、もし退職月までの給料で住民税がまかなえないと、普通徴収で納付することがありますので注意が必要です。

また、6月以降の退職の場合は、退職した翌月以降の住民税を普通徴収で支払うように切り替わります。しばらく無職のままの場合は、普通徴収で納付を続けることになりますので合わせて理解しておいてください。

就職先が決まっておらず無職が続く場合

まず、次の就職先が決まらないまま無職になって1年目という人は、前職の退職タイミングによって住民税の納付方法が変わってきます。具体的には以下の2パターンに分岐します。

- 1月1日から5月31日までに退職した場合

- 6月1日から12月31日までに退職した場合

それぞれ解説します。

1月1日から5月31日までに退職した場合

前職を1年の前半である5月31日までに退職した場合は、退職月に給与から5月までの住民税が一括で徴収されます。徴収方法としては、勤めていた時と同じく天引きとなりますので、一時的に退職月の給与がガクッと下がることがあり得るので注意が必要です。

また、もし退職月の給料で5月までの住民税がまかなえない場合は、天引きである特別徴収ではなく、自分で納付書を使って納税する普通徴収で住民税を納付することになります。

会社に相談すれば、退職月の特別徴収を取りやめ、普通徴収に切り替えることも可能です。ただ、いずれにせよ一時的に支出が増えてしまいますので、家計の計算はしっかりと行うことが大切です。

6月1日から12月31日までに退職した場合

退職月の住民税は今までと変わらず、給与天引きとなる特別徴収がなされます。その上で、退職した翌月以降の住民税は自動的に普通徴収に切り替わることになりますので、自宅に送られてくる納付書を使って住民税を納付しましょう。

納付書に自分が支払わなければならない納税額が記載されていますが、貯金がなく収入の見込みもないといった場合は、すぐに地元の役所に相談し、住民税の支払い猶予や分解納付の手続きを進めてもらうのがおすすめです。

次の就職先が決まっている場合

次の就職先が決まっていて、1カ月程度無職になっている場合は、転職先の会社の人事や総務に相談することによって特別徴収を継続することができます。

特別徴収は自分で住民税の計算や支払いをする手間がありませんので、延滞をしてしまうリスクをゼロにできるので相談するのがおすすめです。

もし次の就職先に特別徴収の相談をしないと、場合によっては普通徴収となってしまうことがありますので注意してください。

しばらく働く予定がない場合

無職になった後しばらく働く予定がない場合は、少なくとも働いていた年の翌年は普通徴収にて住民税の納付をする必要があります。

その後は無職として収入が100万円以下であれば住民税の納付の必要がなくなるため、住民税については一時的に忘れることができます。

住民税を支払う方法

住民税を普通徴収で支払う場合は、一括払いと分割払いの2種類に分かれます。

一括払いは6月末を期限に住民税の全額を納付する方法で、支払い忘れを防げるメリットがあるものの、一時的に大きな出費になるといったデメリットがあります。

一方、分割払いでは年に4回に分けて住民税を支払えるといった特徴があります。

役所や金融機関だけでなく、コンビニやスマホ決済でも支払えるため利便性が高いですが、支払い忘れに注意する必要があります。

普通徴収の理解を深めるためにも、住民税の支払い方法をしっかりと理解しておいてください。

一括払い

自宅に送られてくる住民税の納付書を使って、1年間の住民税を一度に全て支払う方法です。支払い窓口としては以下となっています。

- 市区町村の役所

- 金融機関の窓口

- コンビニ

- ペイジーなどのモバイル決済

一括払いで住民税を支払いたい場合、多くの自治体では分割払いにおける第1期納付期限である6月末に設定されています。詳しくは自分の手元に届く住民税の納付書を確認してみてください。

なお、他のサービスや商品であれば分割払いではなく一括支払いにした方がお得になるケースがほとんどですが、住民税については一括支払いをしても金銭的なメリットはありません。

住民税の支払い忘れを防げるというメリットはあるものの、一時的に多額の支出が発生するといったデメリットがありますので、家計や貯蓄を確認した上で一括払いにするか検討してみてください。

分割払い

一括払いと同じく、自宅に送られてくる住民税の納付書を使って、1年間分の住民税を4回に分割して納付する方法です。

分割払いにおける納付期限は、それぞれ以下のように設定されていることが大半です。

- 第1期:6月

- 第2期:8月

- 第3期:10月

- 第4期:翌年1月

各期の月末が納付期限となりますので、必ず忘れないように納付を行いましょう。納付先の窓口は一括払いと同じですが、頻繁に納付手続きをしなければならないことを考えると、コンビニで支払うのが一番楽に感じられるはずです。

ちなみに、分割払いは4回に分けて住民税を納付しますが、収入がどうしても厳しい場合は役所に相談することで5回以上の分割納付が可能になるケースもあります。手元の納付書を確認し、支払えなそうであれば役所にすぐ相談しにいくのがおすすめです。

無職は住民税支払いのために申告は必要?

前年の収入が全くない無職の場合は、住民税の申告も確定申告も不要になりますが、公的支援や非課税証明書の発行を希望する場合は、収入がなくても住民税申告をすることができます。

また、年間48万円以上の所得がある場合は、住民税申告が必要になります。

一般的には確定申告で住民税と所得税の申告を同時に行うため、言い換えれば確定申告が必要になると表現できます。

ここからは、無職で住民税の支払いのための申告が必要かどうかについて詳しく解説します。

収入が全くない場合は申告不要

無職で前年の収入が全くない場合は、住民税の申告も確定申告も不要になります。

住民税は前年の所得をもとに計算をして課税する仕組みのため、収入がゼロという事は所得もゼロになるため、申告を行わなくても問題ないと判断できます。

ただし、公的支援や国民健康保険料の軽減措置などを申請するためには、無収入であることを正式に申告していないと手続きを進められないケースがありますので、収入が全くない場合であっても、無収入であることを住民税申告しておくことが望ましいことがあります。

給与以外の所得が年間48万円以上ある場合は必要

仕事についていない無職であっても、給与所得以外に年間48万円以上の所得がある場合は、住民税申告と確定申告が基本的に必要になります。

特に株式の配当所得や不動産収入、ネット販売の収益等の所得が合計で48万円を超えている場合は、基本的に申告が必要と認識しておきましょう。

ここでポイントになるのが、会社やアルバイト、パートなど特定の企業で働いていなかったとしても、副収入的に得た所得や利益がある場合は申告が必須になるという点です。バレないだろうと考えて申告を怠ると、追徴課税の対象となるケースもありますので注意してください。

所得がないことも申告できる

先ほど触れた通り、無職で収入が全くない状態でも所得がないことそのものを申告できます。

所得がないことを申告することで非課税証明書の発行が可能になることから、各種行政サービスの申し込みや、公的支援制度を利用できるようになるといったメリットがあります。

所得がないことの申告は、役所に設置されている住民税申告書に必要事項を記入するだけで完了するケースが大半のため、手続き自体は簡単なものになっています。自分が所得がないことを申告すべきかどうか悩む人は、役所に相談することもおすすめです。

無職が住民税の支払いで注意すべきこと

無職であっても状況に応じて住民税の支払い義務が発生しますので、住民税を軽く見ていると、延滞税や差し押さえのリスクがある点には注意が必要です。

また、どれだけお金がなかったとしても、借金で納税をすることは利息の負担が大きくなるため避けるようにしてください。

他にも、住民税は前年度の収入で課税されることから、無職1年目になった場合は収入がない中で住民税の支払いをしなければならない点にも注意しましょう。

住民税の支払いのために借金はしないこと

住民税を支払えないからといって、借金をしてしまうと利息が増えて結果的に家計を圧迫することに繋がります。そのため、住民税が支払えない時は役所に相談しにいくことや、家族にサポートしてもらうような行動を取ることを意識してみてください。

納税しないとばれる

中には「住民税の支払いをしなくても、自分の住んでいる地域には人がたくさんいるからバレないのではないか」と考える人もいるかもしれませんが、滞納は絶対にバレるようになっています。

ネットの情報や知り合いの話などを鵜呑みにして、故意に住民税を滞納することだけは避けましょう。なお、納税の意思がないと役所に相談しても対応をしてもらえませんし、差し押さえになるリスクも高まるかもしれませんので注意してください。

無職になった年の住民税には特に注意

住民税は昨年度の収入によって納税額が計算されますので、無職になった年の住民税支払いには特に注意が必要です。場合によっては収入が全くない中で十数万円の住民税を支払わなければならないこともあるでしょう。

可能であれば、無職になる時は3カ月程度の生活費を貯金しておけると、住民税の支払いや生活費の工面をしやすくなると考えられますので、意識してみてください。

支払いが遅れると延滞税がかかる

住民税を納付期限までに納付しないと、延滞税がかかってきます。延滞税の料率は延滞期間によって変わってきますが、支払い総額が増えることには変わりありませんので注意が必要です。

なお、事前に役所に相談しておけば、延滞税がかからなくなることもありますので、解説した通り住民税が払えなそうと分かった時点で早急に役所に足を運ぶようにしてください。

よくある質問

最後によくある質問を3つ取り上げて解説します。

働かなくても住民税はかかりますか?

働かなくても住民税がかかる場合があります。住民税は前年度所得に基づいて課税されるため、昨年働いていて今年は無職といったケースだと、住民税が発生することになります。

また、住民税の計算元となる収入は、会社勤めだけでなくアルバイトやパートに加え、株式の売買利益やフリマサイトでの利益などあらゆる収入が対象となりますので、働いていなくても住民税がかかる事は充分考えられます。

無職で毎月払うものは何ですか?

無職で毎月支払可能性のある税金としては、国民健康保険料や国民年金保険料、住民税などが挙げられます。特に国民健康保険と国民年金は、無職であっても加入義務が必須になる点には注意が必要です。

ただし、国民健康保険や国民年金については、それぞれ支払い料金の減免や猶予制度が用意されていることもありますので、どうしても毎月の決められた金額の支払いが難しい場合は、支払い請求を無視するのではなく、速やかに役所に相談しに行くことがポイントです。

無職は住民税をどうやって払う?

無職が住民税を支払うには、基本的に普通徴収という形式で行います。役所から送付される納付書を使って自分で住民税を支払う方式であり、1度の負担金額の観点から4回に分けて支払うケースが一般的です。

支払い自体は役所や金融機関だけでなく、コンビニやスマホ払いなど複数用意されていますので、支払い自体が面倒という事はないでしょう。ただし納付期限までに納付しないと延滞税がかかってしまうため、自分で納付期限を管理することが大切になってきます。

まとめ

無職であっても住民税の支払いが必要になるケースがあります。また、無職になるタイミングや前年の収入によっては、住民税の支払いで家計が圧迫するリスクもありますので注意しましょう。

無職になって、もう既に住民税の支払いができなさそうだと感じているのであれば、早い段階で役所に相談しにいくことも覚えておいてください。

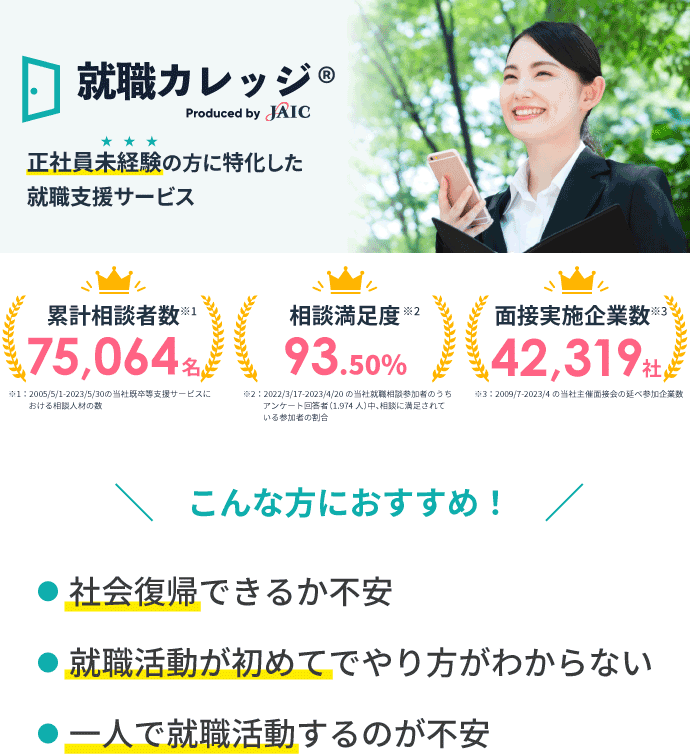

当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。

- ニートから就職するには?就活の方法と成功させるポイントを解説

- ニートの就活は何からすべき?就職活動のやり方の流れとコツを解説!

- 無職から正社員に就職するには?賢い就活方法とポイントを解説

- ニートから社会復帰するには何からすべき?怖い原因と対処法も解説

- ニートでも安心!ニートの面接必勝法は?

- ニートの履歴書の書き方!空白期間や志望動機のポイントを例文付きで解説

- ニートにおすすめの仕事25選【向いている仕事の特徴も解説】

- ニートOKの就職支援サービスと正社員就職のステップを解説!

- 高卒ニートは就職できる?職歴なしで正社員になる方法を解説!

- 大卒ニートの割合はどれくらい?末路や就職のコツを解説

- 30代ニートの就職は難しい?ニートの割合や社会復帰の方法を紹介

- ニートが就職するのにおすすめのサイトは?就職サイト7選を紹介