この記事の目次

フリーターは何歳まで許される?

フリータはいつまで許されるのか明確には定義されていませんが、世間的に見れば29歳までです。また、フリーターが正社員として企業側から応募が歓迎されるのはほとんどが20代までで高くても35歳までが一般的となっています。

30代中盤以降の正社員採用は高い専門スキルや正社員のマネジメント経験などが求められるため、実務経験を積んでいることが前提となっている求人が中心となっており、フリーターからの転職は難しいです。

大卒者に差をつけられたくなければ22歳まで

大卒の人と差をつけられたくないと考えるのであれば、フリーターは22歳までに就職するようにしましょう。

大学生の場合、留年や浪人をすることなくストレートで大学を卒業すると、22歳になったら新卒として社会人デビューをすることになります。

したがって、22歳までにフリーターを脱却して正社員になることができれば、大卒者に差をつけられることなく、社会人として経験を積んでいくことが可能です。

就職活動の場においては、年齢が若ければ若いほどポテンシャル枠で採用されることが期待できます。

面接対策もしっかりすれば、フリーターであっても就職は可能なため、出来る限り早く就職活動を始めていってください。

新卒と同じ扱いで就職するなら25歳まで

先ほど、大学新卒の場合22歳で正社員になることを解説しましたが、新卒者が既卒・第二新卒として就職活動をすることも加味すると、フリーターは25歳までには就職先を見つけるべきと言えます。

既卒や第二新卒とは、一般的に新卒で入社した会社を3年以内の人のことを指す言葉です。既卒や第二新卒はほぼ新卒として企業からみなされる傾向にありますので、フリーターでも25歳までであれば新卒と同じ扱いで就職をすることも期待できます。

新卒扱いとして就職できれば、研修が手厚くなったり、現場配属後においても先輩から様々なサポートを受けることができます。

安心して働けることにも繋がりますので、若いうちから正社員になっておくことは仕事を長続きさせる上でも重要と言えます。

未経験で就職しやすいのは29歳まで

フリーターが就職しやすいのは29歳までと言われています。なぜなら、多くの企業では、未経験者の採用を29歳までといった基準を設けている傾向にあるからです。企業によっては30代前半、つまり34歳まで未経験者採用枠で募集しているケースもありますが、20代と比較すると職種や企業の選択肢が少なくなってしまいます。

未経験採用枠とは、今まで仕事の実務経験や募集職種の経験がない人であっても、ポテンシャルだけで採用してもらえる枠のことを言います。

キャリアチェンジを狙う人やフリーターが主に応募する枠であり、大量募集がされやすいといった点もフリーターにとって嬉しいポイントと言えるでしょう。

また、未経験から公務員として就職したい場合も29歳までを目安にしておくのがおすすめです。

公務員試験そのものには30歳前後の年齢制限が設けられているため、フリーターから公務員になりたいのであれば、29歳までに公務員試験を受験するようにしてください。

結婚を考えるなら29歳まで

一般的に30歳前後になると結婚を考える人が増えてくる傾向にあります。

もし30代になってもフリーターのままでいると、地に足がついていない印象になりますので、結婚を考えている異性からの目は厳しいものになってしまうでしょう。

将来結婚を見据えて人生設計をしていきたいのであれば、フリーターは29歳までに終わらせることをおすすめします。

ちなみに、昨今では経済動向の厳しさもあり、男女共働きで家計を共に支え合っていきたいと考える人が多くなっているという声も見られます。

したがって、結婚を考えるのであれば、男性女性問わず29歳までに正社員になっておくことも考えておいた方が良いでしょう。

20代の内にフリーターから正社員に就職を成功させたい人は、フリーターの就活ノウハウを一通り解説している以下の記事を参考にしてください。

フリーターはいつから何歳までですか?

厚生労働省は、フリーターとは、「15歳から34歳までの非正規雇用者」、すなわちパートタイムやアルバイトとして働いている人々と定義しています。そして、35歳以上のフリーターは「高齢フリーター」「中高年フリーター」「日雇い労働者」と呼ばれることが多いです。

引用元:厚生労働省「主な用語の定義」

フリーターからの就職は早いほどいい?

現在フリーターの人は、どれぐらいの期間フリーターをしてから就職をすべきなのか悩んでしまうかもしれません。

ここからは、フリーターからの就職はどれぐらいの期間であるべきかについてデータを交えながら解説していきます。

フリーター期間が長いほど就職率が下がる

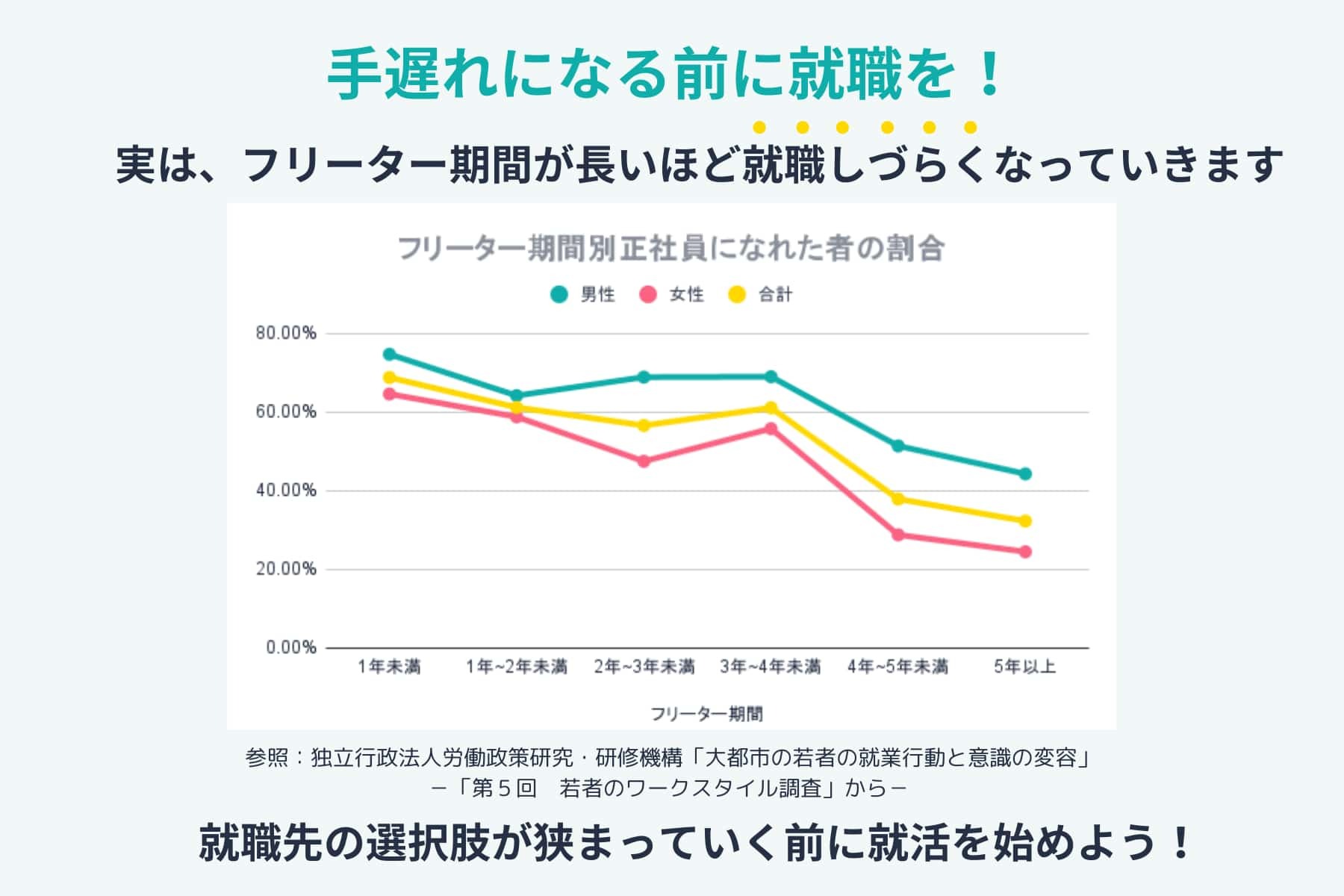

フリーター期間が長引けば長引くほど就職率が下がることはデータでも証明されています。

独立行政法人労働政策研究・研修機構の「大都市の若者の就業行動と意識の変容」によれば、フリーター期間と正社員になれた割合は以下のようになっています。

| フリーター期間 | 男性 | 女性 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 1年以内 | 74.7% | 64.6% | 68.8% |

| 1年〜2年 | 64.2% | 58.8% | 61.2% |

| 2年〜3年 | 68.9% | 47.5% | 56.6% |

| 3年〜4年 | 69.0% | 55.8% | 61.1% |

| 4年〜5年 | 51.4% | 28.8% | 37.9% |

| 5年以上 | 44.3% | 24.5% | 32.3% |

このように、フリーター期間が長引けば長引くほど就職率は下がっていきます。

出来る限り正社員になれる可能性を高めたいのであれば、フリーター期間が1年を超えてしまう前に正社員就職することをおすすめします。

早い方が選択肢が豊富

フリーター期間が短ければ短いほど就職率が高まるということから、早めに就職活動することで、就職できる求人の選択肢が豊富に持てるということが挙げられます。

今就職したい仕事のイメージがなかったとしても、将来なりたい仕事を見つけられることもあるはずです。

その時になって、フリーター期間が長く初めから就職可能性がないようなことになれば、就職活動そのもののモチベーションを下げてしまうことも考えられます。

現在なりたい仕事が見つからなかったとしても、実際に就職活動を進めていくことで、興味の持てる職業を見つけられる可能性もあります。

将来の選択肢を豊富に持っておくためにも、フリーターはできる限り早く就職活動に取り組んでみましょう。

若い方が成長しやすい

ほとんどの企業は出来る限り若い人材を採用したいと考えています。

なぜなら、若い人材の方が吸収力や柔軟性が高いため、今まで経験したことがない仕事に対してもすぐにインプットをして活躍する期待が持てるためです。

働く側からしても、若い方が新しい知識を覚えるのに手間取りにくくなるため、仕事で活躍できる実感を持てるといったメリットもあります。

加えて、若いうちから実務経験を積むことができれば、将来待遇が良い会社に転職できる可能性も高められるでしょう。

今まではフリーターだったものの、これからは正社員として真剣に仕事に向き合っていきたいと考えるのであれば、若いうちから正社員を目指すことをおすすめします。

長期的にみた収入が増える

フリーターと正社員では、ほとんどの場合で正社員の方が基本給が高い傾向にあります。したがって、早めに正社員になっておくことで、長期的に見た収入が増えるという点は認識しておく必要があるでしょう。

また、早く就職すればするほどその分昇給できるスピードも早くなることが期待できますので、フリーターとして長々働くよりも、早めに正社員になってキャリアアップを目指していくことがおすすめになります。

フリーターのメリットとは?

フリーターとは15歳から34歳までで学生ではなく、正社員にならずにパートもしくはアルバイトの仕事をしている人のことを言います。

2017年の日本におけるフリーター人口は152万人であり、大体100人に1人がフリーターということになります。

入社も退職もやりやすい [フリーターのメリット1]

まず、フリーターはアルバイトなので正社員と比べて入社・退社しやすいです。

したがって、仕事探しに苦労しませんし、仕事が自分に合わないと感じたらすぐに辞めることができます。

そのため、「興味がある」程度の仕事であっても気軽にチャレンジすることが可能です。

正社員は一度会社に入社してすぐに辞めると次の転職に影響があります。

したがって、一度就職したら気軽に転職できないことを理解してしっかり考えて仕事を選ばなければいけません。

休みの自由度が高い [フリーターのメリット2]

また、フリーターシフトや休みの自由度が高いというメリットもあります。正社員だと会社の都合を考えて休みを取らなければいけません。

しかし、アルバイトやパートなら基本的に休みたい時に休めるうえ、長期の休みも取りやすいです。したがって、プライベート重視の毎日を送ることができます。

それに、フリーターはシフト通りに働くため、残業も少ないです。

万が一残業が発生してもアルバイトやパートなら働いた分給料に反映されるので、稼ぎたい時に稼いで休む時に休むことができます。

仕事に伴う責任が少ない [フリーターのメリット3]

それにアルバイト・パートなら正社員と比べて仕事に伴う責任も少ないです。

正社員として働く場合、特に上のポジションを任されると部下の失敗の責任を自分が取らなければいけない場合もあります。

しかし、フリーターのままであれば基本的に職場にいる正社員の指示に従って働くこととなるので、職場のルールを破ったなど重大な問題を起こさない限り責任を問われることがありません。

フリーターは気楽に生活できる

このようにフリーターのままでいるメリットはたくさんあります。正社員と比べて自由で責任も少ないため、一生フリーターのままだと責任などを気にせずプライベート重視した毎日を過ごし、気楽に働けると言えるでしょう。

フリーターでいることのデメリット

一生フリーターとして働くのは気楽で良いように思えますが、フリーターとして働くことにはもちろんデメリットもあります。

このデメリットを理解せずに一生フリーターとして働き続けると後で後悔してしまう可能性があり、しっかりデメリットも理解しておく必要があるでしょう。

収入が少ない [フリーターのデメリット1]

まずフリーターとして働いていると正社員と比べて収入が少ないです。

アルバイト・パートの時給を1,000円と考えると、週5日のフルタイムで働いても年収は200万円弱です。

時給もそれほど上がるわけではないことから、年齢が上がれば上がるほど同世代と給与の面で差がついてしまいます。

休むと収入ゼロ [フリーターのデメリット2]

フリーターの場合、体調を崩したりプライベートのために仕事を休んだりしたらその分給料が減ってしまいます。

特に大けがをした時など長期間仕事を休んだ場合、その期間一切給料が発生しません。

したがって、正社員よりも万が一の時に備えて稼ぎが少なくてもしっかり貯蓄をする必要があります。

雇用やシフトに安定性はない [フリーターのデメリット3]

それに加え、フリーターは正社員と比べて雇用やシフトの安定が保証されていません。

そのため、会社都合でシフトを減らされたり、クビになってしまったりするリスクもあります。

スキルが身につかず体力だけ無くなる [フリーターのデメリット4]

アルバイト・パートの仕事は単純作業が多い傾向にあり、スキルが身に着きにくいです。

単純作業の仕事の場合スキルよりも体力が求められることが多いですが、年齢が高くなればなるほど体力は衰えていきます。

そのため、若い人を積極的に採用する傾向があり、年齢が高くなればなるほど万が一今のアルバイト・パート先をクビになってしまった時に次の職場が見つかりにくいということも理解しなければいけません。

年金などの支給額が減るかも [フリーターのデメリット5]

また、フリーターでも保険や年金制度を必ず利用しなければいけません。フリーターだと国民年金・国民健康保険に、正社員だと厚生年金・健康保険に加入することとなります。

国民年金・国民健康保険だと毎月全額自分で負担する必要がありますが、正社員が加入する年金は企業と折半となるため、正社員の方が年金・保険の負担額が少ないです。

フリーターの少ない収入で保険や年金を支払うのは大変で、中には保険料や年金を支払えない人もいます。特に収入が少なかった月は年金・保険料の支払いが大変でしょう。

社会的信用が低い [フリーターのデメリット5]

それに、フリーターはすぐに仕事を辞めることができる、正社員と比べて収入が低く、毎月稼げる金額もシフトに入れる日数によって変動するなどといった理由から、社会的な信用が低いです。

万が一家や車など高額な買い物をするとなると、ローンを組む人が大半でしょう。しかし、アルバイト・パートは社会的な信用が低いために審査に落ちてしまうことが多いです。

また、クレジットカードの中には審査が甘めでフリーターでも通ることができるものも存在しますが、種類が限られています。

クレジットカードは種類によって還元率が高いなどといったものもあり、選択肢が広い方が良いでしょう。正社員であれば高額な借金を抱えていない限り大半のクレジットカードの審査に通ります。

年齢が高くなるごとにフリーターでの生活は厳しくなる

このようにフリーターでいることはデメリットが大きいです。特に年齢が高くなればなるほどフリーターのままでいるリスクは大きくなっていきます。

一生フリーターでいることにはこのようなリスクを伴うことを理解したうえで働く必要があります。

正社員として働くメリット

フリーターは雇用が安定せず、年齢が高くなればなるほど大変であることがわかりました。

それに対して正社員は雇用が安定しており、給料も勤務年数などに応じて上がっていくため万が一のことに備えて貯蓄がしやすいなどメリットだらけです。

固定給で給与をもらえるのが一般的

やはり正社員はフリーターとは違い、ほとんどの会社が固定給です。毎月安定した金額を稼ぐことができる点は大きいメリットでしょう。

企業によってはインセンティブがある企業も存在します。

インセンティブがあれば結果を出すことで給与を上乗せしてもらえることから、同世代が稼いでいる年収よりも給与を稼ぐことができ、とにかく結果を出して稼ぎたいと考えている人ならやる気を持って仕事に取り組めるでしょう。

ボーナスで年収がさらに高まる

また、ボーナスがあれば毎月の給与とは別にまとまった金額を受け取ることができます。

アルバイトやパートなら欲しいものが高額だった時に、シフトを増やしてお金を稼いだり、生活を切り詰めたりしてお金を貯めなければいけません。

しかし、正社員でボーナスを受け取ることができれば、年に1~2回高額な収入があるので定期的に自分へのご褒美に高額なものを買ったり、旅行に出かけたりすることができます。

年金の支払額が半額になる

それに、正社員になれば厚生年金に加入することができるため、年金の支払いを会社が半分負担してくれます。

正社員でも最初のうちはフリーターの時とそれほど稼げる金額が変わりませんが、年金・保険料の負担が減るため、生活も楽になるでしょう。

スキルアップすると更に給与が増える

正社員になって経験を積めば、経験や社歴に応じて責任のある仕事を任せてもらえ、固定給が増える可能性が高くなります。

現代においては一つの企業で働き続けるだけでなくキャリアアップのために転職をする人も多いです。

しかし、30代を超えると転職するにあたって仕事に必要な技術的なスキルに加えてマネジメントスキルも求められます。

そこでマネジメントを任せてもらえると、今働いている職場以上に自分が活躍できる職場へ転職できるスキルが身に着きます。

経験と人脈を使って起業もできる

また、経験や仕事に関する知識に加えて、仕事を通して知り合った人と交流を深め、人脈を増やせば独立して起業することも可能です。

起業して経営者になれば、自分が社長として人を雇うことになるのでマネジメントの仕事に専念することができます。

それに、企業で働いていると毎年給与査定によって給料が上がりますが、稼げる金額は限られてしまいます。

そこで経営者になれば自分の給与も自分で決めることができるため、大幅な年収アップも見込めるでしょう。

子育てがかなり楽になる

それに加え、やはり将来結婚をして子供が欲しいと考えているなら、フリーターでは見通しが立たない状態だったとしても、正社員になることで見通しが立ってフリーター時代に崩れてしまった人生設計を立て直すことができます。

子供には少しでも良い環境を用意したいと考えている人が大半でしょう。

正社員になれば収入が経験や勤務年数に応じて上がっていくことから家族で安定した生活を送ることができるうえに、子供を大学まで通わせるための貯蓄も可能です。

40代に後悔しないためには、20代の内に正社員を目指す

このようにフリーターから正社員になることは特に肉体労働が辛くなる40代以降の年齢になった時の負担を軽くできると言えるでしょう。

実際に35歳以上の高齢フリーターは社会問題にもなっています。そうならないためにも20代の内に正社員を目指しましょう。

フリーターから正社員になる方法、就職活動のやり方について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてください。

フリーターはいつまで許されるかに関連する質問

ニートが許されるのは何歳までですか?

厚生労働省の定義によればニートは34歳までとなっていますので、定義でいうのであれば34歳までとなります。

しかし、社会的に見ればニートが許されるのに年齢はありません。つまり、ニートはできる限り早く脱却する必要があるといえます。

ニート期間が長くなればなるほど、フリーター以上に就職が難しくなります。

社会復帰ができなくなる可能性もありますので、なるべく早くニートを脱却できるよう就職活動を進めてください。

就職活動のやり方がわからないというニートであれば、ニートの就職支援に強い就職エージェントに登録してみることがおすすめです。

フリーターから正社員になれるのはいつまで?

会社によっては年齢不問でポテンシャル枠を採用しているケースもありますので、厳密に言えばフリーターから正社員になるのに明確な期限があるわけではありません。

しかし、一般的に言えば未経験者枠は34歳までと定めているケースが多いため、フリーターから正社員になれる可能性を出来る限り高めたいのであれば、34歳までに正社員を目指すことをおすすめします。

フリーターをいつまでできるか考える前に正社員転職を決めたら早く動こう!

フリーターとして働く期間が長いほど年齢が高くなり、正社員を目指しづらくなってしまいます。そのため、正社員を目指すことを決めたらすぐに行動に移す必要があるでしょう。

ただ、フリーターの場合、アルバイトやパートしか経験していないので、ビジネスマナーが身に着いていないことが多いです。

そこで、就職エージェントに登録すれば、応募書類や面接に関するアドバイスを貰ったり、おすすめの求人を紹介してもらったりと手厚いサポートを受けながら就職活動ができます。

フリーターの就職活動は対策をしないと失敗してしまうことが多いので、就職エージェントを活用して正社員を目指しましょう。

当社の就職に関するコンテンツの中から、フリーターから正社員への就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。