無職が2年目に入ると、前年の収入を元に税金や健康保険料の請求が発生する場合があります。それぞれの金額の算定期間は1月から12月までとなっていますので、無職になったタイミングによっては、アルバイトやパート、株式売買の収入等が収入としてカウントされるケースがありますので注意が必要です。

この記事では、無職2年目の税金や健康保険、所得税などの支払い義務が発生する条件や、おおよその金額の目安に加えて、確定申告が必要な条件について詳しく解説します。

無職2年目で支払う可能性のある税金

無職2年目であっても、前年に収入が発生すると以下の税金の支払い請求をされることがあります。

- 住民税

- 所得税

- 国民健康保険

- 介護保険

これらはいずれも税金・社会保険に含まれ、条件を満たすだけの収入があれば無職であっても支払い義務が発生します。ただし、種別によって支払いが必要になる収入基準額や条件、支払う金額が変わってきますので、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。

ここでは無職2年目で支払う可能性のある税金について詳しく解説します。

住民税

無職2年目でも、前年に収入があった場合は住民税(地方税の一種)が課税されます。

住民税がかかるかどうかは住んでいる自治体によって異なりますが、年収がだいたい100万円を超えると支払う義務が生じます。

例えば、退職して無職になる前に給与やアルバイト、フリーランス収入があった場合は、住民税の納付義務が発生します。また、昨今ではフリマアプリを使って収益を上げている人もいますが、転売やせどりの金額も収入として計算されることが一般的です。

納付方法としては、6月上旬から中旬までに送られる納付書を使い、金融機関や市役所、コンビニやスマホ決済などで納付します。

納付書を使って一括払いをすることもできますが、住民税は比較的高額な料金となりますので、4回に分けて支払うケースが主となってきます。

住民税がかかる条件

住民税は自分が住んでいる市区町村から請求されることになります。

具体的には、1月1日時点で住民票がある市区町村に対して住民税を支払うことになりますので、仮に1年の途中で他の市区町村に引っ越した場合でも、その年度の住民税は1月1日時点で住民票があった地域に納付することを覚えておきましょう。

また、住民税は日本に住んでいる以上強制的に発生する税金ですが、以下の条件を満たすことで住民税が非課税になるケースがあります。

- 1月1日時点で生活保護を受けている人

- 障害者、未成年者、1人親、寡婦の人で、前年の合計所得が135万円以下の人

- 前年の合計所得が、一定の所得以下の人

※一定の所得:35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円 - 前年の収入が以下より少ない人

- アルバイトやパートの給与収入が100万円以下

- 65歳以上で年金受給のみの人は年金収入が155万円以下

- 65歳未満で年金受給のみの人は年金収入が105万円以下

- 不動産収入など所得がある人は、収入から必要経費を引いた合計所得が45万円以下

参考:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

無職2年目の場合は、前年の給与収入が100万円以下に合致するかどうかが大きな目安となります。

自分が住民税非課税になるかどうかは、住んでいる自治体の役所に確認してみてください。

住民税の金額概算

住民税の金額は所得割と均等割で構成されています。所得割は前年の所得に対して課税される金額であり、均等割は収入に関わらず定額で課税されるといった特徴がありますので、住民税の支払い義務がある場合、稼いだ収入が多ければ住民税も増えるといった計算になります。

例えば、前年の年収が約300万円の単身世帯であれば、住民税は概ね10〜15万円程度になることが多いです。ただし、各種控除や自治体の税率により変動します。これは年間の金額になりますので、毎月に直すと1万円程度の納付額と計算できます。

所得や世帯の状況によっては、自治体ごとに軽減措置があるケースもあります。条件を満たしている状態で申請すれば住民税の負担が軽くなることもありますので、合わせて認識しておいてください。

所得税

所得税は、その年に得た所得が48万円を超えたときに課税される国税です。正社員として働いていない無職2年目であっても、アルバイトやフリーランス、投資の配当、不動産収入、その他雑所得があれば課税の対象となります。

所得税は稼ぐ金額が多くなるにつれ、支払い金額も増える「累進課税制度」が導入されているため、ほとんど稼ぎのない無職の場合は、課税されてもそこまで高い金額にはならないケースがほとんどです。

所得税は最終的に確定申告をすることによって税額が確定します。無職2年目でも収入がある場合は確定申告が必要になるケースがあることと、確定申告の期間は2月中旬から3月中旬までと定まっている点を認識しておくと良いでしょう。

所得税がかかる条件

給与所得者の場合は年収103万円、個人事業主の場合は所得が48万円を超えると所得税がかかるようになってきます。また、収入として計算される項目は、アルバイトやパート収入だけでなく、株式の配当、不動産収入、転売やせどり等の収入も合算されます。

所得税の課税対象とならないためには、収入額が控除額を下回るように注意する必要があります

なお、所得税が払えない場合は納付するまでの日数に応じた延滞税がかかるようになります。加えて、滞納期間が長くなれば財産の差し押さえといった重い処分を受ける場合がありますので、納付期限前に税務署に相談しておくことが大切です。

所得税の金額概算

所得税は、課税所得に応じた超過累進税率によって計算されます。例えば課税される所得が195万円以下の時は税率が5%、195万円超330万円以下の場合は税率が10%となります。

アルバイトやパートなどで収入がある場合は、基本的に給与から毎月天引きされる形になりますので覚えておきましょう。

所得税の金額の概算としては以下のイメージとなります。

- 年収100万円:0円

- 年収140万円:3400円

- 年収170万円:15,600円

- 年収200万円:24,500円

住民税に比べるとそこまで所得税の負担は大きくはありませんが、それでも年間で数万円程度の税金が課される点は認識しておく必要があります。

国民健康保険

国民健康保険は、日本国内に住民登録があり、会社の健康保険に加入していない人が加入対象となる制度です。無職や自営業の人などが主に対象となります。無職2年目であっても、前年に所得があった場合は保険料の支払い義務が発生します。

保険料は「所得割」「均等割」「平等割」の3つで構成されており、住んでいる市区町村によって計算方法や金額に差が出てくるといった特徴があります。

また、無職2年目で収入が少なかったとしても、均等割などの一定金額が発生するため、保険料は基本的にゼロにならないという点に注意が必要です。

国民健康保険がかかる条件

国民健康保険は日本国内に住んでいて、勤め先の健康保険組合に加入していない人全てが加入対象となります。したがって、無職2年目であっても原則的に保険料の支払いが必要になってきます。1年以上無職であっても、原則として国民健康保険料の支払い義務があります。

なお、無職で生活保護を受給している場合は、国民健康保険の加入条件から外れるため、保険料の納付が不要になります。市区町村によって保険料の減免制度が設けられていますが、無職でも少なからず国民健康保険料の支払いが必要になる点は認識しておいてください。

国民健康保険の金額概算

健康保険料は、所得割・均等割・平等割によって構成されますが、無職2年目で前年の所得が全くない場合は、所得割がゼロになるケースが大半です。世帯ごとに決められる平等割については所得に関係なくかかってくる分になり、無職の場合は合算しておおよそ50,000円から60,000円が年間の保険料となります。

自治体によっては、保有している固有資産に応じて決まる資産割が計算に加わってくる場合がありますので、詳しい計算金額は住んでいる市区町村のホームページから確認すると良いでしょう。

介護保険(40歳以上)

介護保険料は、40歳から64歳までの国民健康保険に加入している人が支払う保険料です。無職2年目でも国民健康保険に加入していて、40歳以上になれば支払い義務が発生してきます。なお、保険料は国民健康保険と同じく市区町村によって異なるといった特徴があります。

介護保険を活用することで、65歳以上になったときに要介護認定において介護が必要と認定された場合、所定の介護サービスを受けることができるようになります。

どれだけ健康な人でも、将来介護が必要な状態になる可能性もありますので、税金や社会保険と同じく重要な役割を持ちます。

介護保険がかかる条件

介護保険は40歳以上になった全国民が支払い対象となります。無職の場合は、国民健康保険料の支払いと合わせて支払いが必要になりますので覚えておきましょう。

加えて、介護保険を支払う上限年齢はありませんので、一度介護保険を支払うようになったら、一生支払い義務が発生する点も特徴です。

ちなみに、介護保険は65歳以上になると、原則として年金からの天引きで徴収されるようになります。住民税のように自分で納付するといったことがなくなる点も、あらかじめ認識しておくと良いでしょう。

介護保険の金額計算

介護保険の金額計算は、国民健康保険の時と同じく所得割・均等割・平等割によって構成されており、無職の場合は所得割を除いた項目の合算が介護保険料として請求されます。

例えば、年間総所得が165万円の方であれば、自治体にもよりますが、介護保険料は年間でおおよそ45,000円前後になることがあります。ただし、具体的な保険料は所得段階や自治体によって異なるため、詳細は各自治体のホームページ等で確認することをおすすめします。

介護保険料は自治体によって独自の減免制度が用意されていることがあります。世田谷区では災害、失業、長期入院などの条件を満たすことによって、所定の割合の金額を減免してもらえるといった制度が設けられています。

介護保険にかかわらず、支払うべき税金や社会保険料が支払えない際は、自治体の減免制度を調べてみることがおすすめです。

無職2年目は確定申告は必要?

無職であったとしても、前年に一定額の所得がある場合は確定申告が必要になります。確定申告が必要にもかかわらず申告を怠ってしまうと、延滞税等のペナルティが発生するだけでなく、悪質な申告漏れや意図的な脱税があった場合、懲役刑や罰金刑に問われることがあります。

ここからは、どういったケースにおいて確定申告が必要になるのかについて詳しく解説していきます。

無職で無収入であれば不要

無職2年目で、1月1日から12月31日までの間に全く収入がない場合は、原則として確定申告は不要です。確定申告は主に所得税を収めるための制度のため、仮に所得が基礎控除額の48万円を下回る場合は所得税の課税対象外となり、確定申告が不要と判断できるのです。

ただ、収入がなくても確定申告をすることは可能です。例えば、住民税の非課税証明書を取得したい場合や、国民健康保険料の軽減申請を行いたい場合は、収入がないことを証明する目的で確定申告を行うケースもあります。

給与以外の所得が20万円以上の場合は必要

転売や株式・仮想通貨の売買益など、給与以外の所得が20万円以上を超える場合は確定申告が必要になります。これらは雑所得として扱われることになるため、雑所得の控除金額である20万円を超えた瞬間に課税対象となることから、確定申告が必要と言えます。

確定申告は毎年2月中旬から3月中旬までが申請期限となっています。この申請期間中に確定申告を行わないと申告漏れと判断され、延滞税の支払い等のトラブルに繋がる原因となりますので注意してください。

年金を受給している場合は必要

年金受給者の場合、年金そのものが所得として換算されるため、確定申告が必要になるケースがあります。公的年金の収入が400万円以下で他に所得がない場合は、申告が不要とされる特例がありますが、少しでも不安な場合は税務署に確認することがおすすめです。

また、年金受給者でありながら、アルバイト等の収入が年間で20万円を超える場合も、確定申告が必要になってきます。特に家計に余裕を持つために再雇用で働いていると、確定申告が必要になることがありますので注意しましょう。

よくある質問

最後に、無職2年目によくある質問を2つ取り上げて解説します。

転職2年目で税金は引かれますか?

無職から無事に転職を成功させ、就業先で2年目に入った場合は、前年の収入に基づいて住民税が課税されるようになります。転職先での手取りは、1年目よりも2年目の方が住民税の天引き分が少なくなるのが一般的です。

正社員の場合は、住民税が給与から差し引かれる特別徴収が一般的のため、自分で住民税を支払う必要はありません。また、住民税だけでなく、転職1年目から発生する所得税や社会保険料の天引きも発生しますので、求人票に書かれている額面通りの収入が丸々手元に入るわけではないということを認識しておいてください。

無職2年目だと扶養に入れる?

無職2年目であっても、一定の条件を満たすことで親族の扶養に入ることができます。例えば健康保険の扶養に入るためには収入が130万円未満であることや、扶養に入る親族の年齢が75歳未満であるなどの条件が設定されています。

扶養に入ることで、保険料の支払いが必要なくなるなどの金銭的メリットがありますが、逆に扶養に入り続けるために稼げる収入に上限が出てしまうなどのデメリットもあります。

できるだけ早く社会復帰を目指したいと考えている無職は、親族の扶養に入ることなく正社員を目指して就活を進めることがおすすめです。

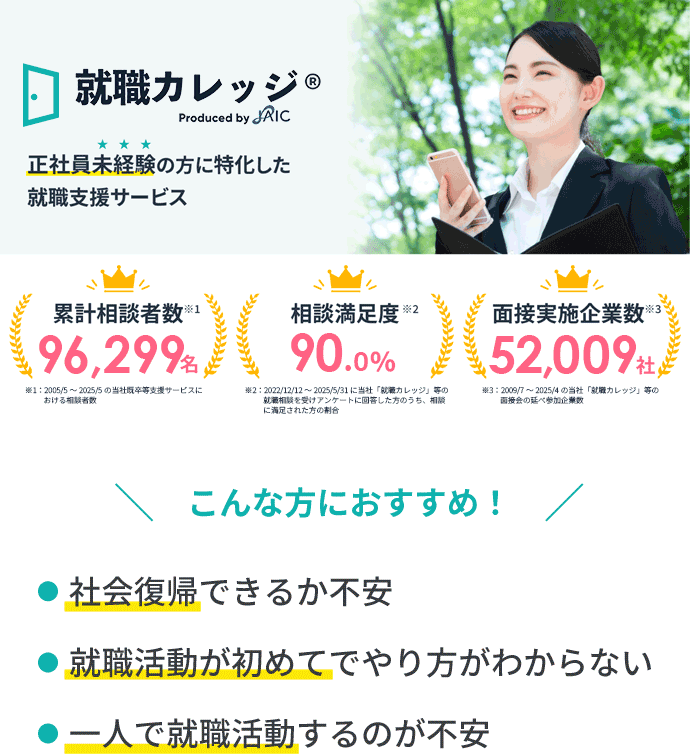

今まで就活をしたことがなく、何からすればいいか分からないような人は、無職の正社員就職支援に強いジェイックまでご相談ください。

まとめ

無職2年目であっても、前年に収入があると住民税や所得税、社会保険料の支払い義務が発生します。これらの請求は無職だからといって支払いが免除されるようなものではありませんので、課税の対象や金額の目安を正しく理解し、請求に早めに対応することが重要です。

また、収入や世帯の状況によっては、自治体ごとに設けられている減免制度を利用できることがあります。もし無職2年目で収入も貯金も厳しくなってきている場合は、それぞれの納付期限を迎えてしまう前に役所や税務署に相談することをおすすめします。

当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。