収入がないニートの方でも、日本では原則として健康保険に加入する義務があります。

現在は「紙の保険証」の新規発行が終了し、マイナンバーカードを使った保険制度へ移行中です。とはいえ、健康保険の加入と保険料の納付は必要です。

この記事では、健康保険に加入しないリスクや保険料の目安、支払いが難しい場合の対処法などについて分かりやすく解説します。

健康保険について詳しく理解したいニートの方は、ぜひ最後までご覧ください。

※2025年4月7日時点の情報を参照しています。最新情報はお住まいの自治体にご確認ください

この記事の目次

ニートも健康保険に入る必要がある

日本は「国民皆保険制度」を採用しているため、ニートの方でも健康保険に加入する必要があります。

国民皆保険制度とは、高度な医療サービスを誰もが安く受けられるようにする制度です。原則としてすべての国民に加入が義務付けられており、たとえ無職であっても健康保険料の支払いが必要です。

具体的には、職場の健康保険や後期高齢者医療制度、生活保護を受けている方などを除くすべての方が「国民健康保険」に加入する義務があります。

国民健康保険への加入は、資格取得の日から14日以内に行う必要があります。届け出が遅れた場合、最長で2年まで遡(さかのぼ)って保険料を支払う義務が生じる可能性があることを理解しておきましょう。

保険証がない期間に医療機関を受診した場合、医療費の全額を一時的に立て替える必要があるため、速やかに加入手続きを行うことが重要です。

健康保険の加入は国民の義務のため、未加入の方は早めに申請手続きを行いましょう。

健康保険料を払わないデメリット

健康保険に加入していないと医療費を一時的に全額自己負担しなければならず、経済的に大きなデメリットがあります。

多く支払った医療費の払い戻しを受けるにはいくつもの書類が必要で、申請から入金までに時間もかかるため、手続きにかかる手間やストレスも無視できません。

保険料の支払いを長期間滞納すると延滞金が発生する可能性もあるなど、重いペナルティが課される可能性もあります。

では、健康保険料を払わないデメリットを4つ紹介します。

医療費が一時的に全額自己負担になる

健康保険に未加入、または保険料を長期間滞納すると、医療費の全額を一時的に負担しなければなりません。

これは保険証が使えない、つまり“保険適用外”となるためです。

たとえば医療費が2万円の場合、本来なら3割の6千円で済むところ、全額の2万円を窓口で払う必要があります。

また、「高額療養費制度(医療費が一定額を超えたらそれ以上は払わなくて良い制度)」は健康保険の加入が前提のため、未加入のニートの方が高額な治療を受けると全額自己負担になるおそれもあります。

このように健康保険料を払っていないと、経済的な負担が一時的に増してしまうのです。

参考:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」

医療費の払い戻し手続きに時間を取られる

全額自己負担で医療費を払った時は払い戻しを受けられる場合がありますが、申請の手続きが煩雑で、時間がかかる点に注意が必要です。

具体的には、受診の内容に応じて以下のような書類を準備し、市区町村の医療保険年金課などで自ら申請する必要があります。

- 医療費の領収書

- 療養費支給申請書

- 診療内容明細書

- 本人確認書類

手続きから実際に返金されるまでに2〜3ヶ月ほどかかることが一般的なため、すぐにお金が返ってくるわけでもありません。

健康保険料を払っていないと、このように手続きの面で負担が増えてしまうことも理解しておきましょう。

参考:全国健康保険協会「医療費の全額を負担したとき(療養費)」

保険料を滞納すると厳しいペナルティがある

国民健康保険料の滞納が続くと督促状の送付や催告が行われ、それでも払わない場合は次の罰則を受ける可能性があります。

- 滞納が続いた場合:資格証明書が交付され、医療費が一時的に全額自己負担になる

- 悪質と判断された場合:預貯金や不動産などが差し押さえられる

定められた納期までに国民健康保険料を納付しなかった場合、納期の翌日から納付日までの日数に応じた「延滞金」も加算されます。つまり、未納期間が長くなるほど支払額が増えてしまうということです。

保険料を滞納すると、厳しいペナルティが待っていることも覚えておきましょう。

身分証明に手間取る可能性がある

健康保険証は「本人確認書類」としても使えるため、手元にないと身分証明ができずに困ることがあります。

現在は健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行しています。

そのためマイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの身分証明書を持っていないニートの方は、次のような場面で不便を感じるかもしれません。

- 携帯電話の契約

- 賃貸住宅の契約

- 金融機関の口座開設

- アルバイトの入職手続き

健康保険証(現在はマイナンバーカード)がないと、身分証明に時間や手間がかかる可能性があることを理解しておきましょう。

ニートは国民健康保険料をいくら払う?

ニートの方の場合、国民健康保険料の支払いは年間で数万円〜十数万円が一般的です。

たとえば新宿区に住む無収入の方は、年間の支払額は64,100円で、月々に直すと6,410円です(令和7年度/国民健康保険は10か月分割)。

ただし、「保険料の減額制度」が適用される場合もあり、条件を満たせば月2,000円前後まで抑えられる可能性もあります(新宿区・1号減額の場合)。

保険料の金額は、前年の所得や年齢、地域などによって異なります。正確な額を知りたい方は、お住まいの市区町村の役所や保険年金課に確認してみましょう。

あわせて、次の記事も参考にしてみてください。

出典:新宿区「保険料の計算方法について【令和7年度の保険料率等】)

国民健康保険料のシミュレーション

以下の条件をもとに、国民健康保険料の支払額をシミュレーションしてみましょう。

- 年齢:21歳

- 居住地:新宿区

- 職業:無職(前年の所得:0円)

- 扶養状況:親の扶養に入っていない

- 保険料額:令和6年時点

国民健康保険料は、基本的に次の3つの合計で決まります。

- 医療分

- 支援金分

- 介護分

医療分は主に「均等割・所得割・平均割」の合計で計算され、今回のケースでは所得割額は0円です。新宿区は平均割がないので、均等割額(47,300円)のみが適用されます。

支援金分も同様に、均等割額(16,800円)のみが課されます。

介護分は40歳~64歳が対象のため、21歳の場合は課されません。

よって、年間の保険料は64,100円です。

国民健康保険料は10回払いのため、月々の支払額は6,410円です。

地域や前年の収入などで金額は異なりますが、ニートの方は月5,000〜10,000円ほどの支払いを見込んでおくと良いでしょう(※)。

※減免制度の適用によって保険料が軽減される場合もあります

出典:新宿区「保険料の計算方法について【令和7年度の保険料率等】)

国民健康保険料の決まり方

国民健康保険料(年額)は、おおよそ次のような計算式で求められます。

医療分(均等割額+所得割額+平等割額)

+

支援金分(均等割額+所得割額+平等割額)

+

介護分(均等割額+所得割額+平等割額)

保険料は、大きく3つの要素で構成されています。

- 医療分(医療費を支えるお金)

- 支援金分(後期高齢者医療制度を支えるお金)

- 介護分(介護保険制度を支えるお金)

そして各項目は、それぞれ次の3つの項目の合算値です(※)。

- 均等割(前年の所得に関係なく課される定額部分)

- 所得割(前年の所得に応じて決まる変動部分)

- 平等割(国民健康保険に加入する全世帯が負担する定額部分)

ここでは、医療分・支援金分・介護分について具体的に解説します。

※厳密には「資産割」も含まれますが、現在はほとんどの自治体で廃止されています

医療分

医療分とは、医療費に充てられる財源のことです。

保険証やマイナンバーカードを使うことで医療費の自己負担が安く済むのは、この医療分が残りの金額を補ってくれているからです。

医療分には、次の3つの要素があります。

- 均等割

- 所得割

- 平等割

均等割は定額のため、すべての加入者が一律に支払います。

一方、所得がないニートの方は基本的には所得割がかからず、平等割の設定がない自治体も多いため、均等割のみで計算されるケースが一般的です。

高度な医療を安価に受けられるのは、こうした医療分の仕組みがあるからこそ、といえるでしょう。

支援金分

支援金分とは、主に75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」を支えるための財源です。

国民健康保険の加入者は、この制度を間接的に支える形で保険料の一部を負担しています。

後期高齢者医療制度とは、医療費の負担が増えがちな高齢者が安心して医療を受けられるように設けられた制度です。

支援金分は、先ほど紹介した医療分と同様に「均等割」「所得割」「平等割」の3つで構成されており、ニートの方の場合は「均等割」のみを負担するケースが一般的です。

支援金分は、高齢者が安心して医療を受けられる社会を維持するための大切な仕組みといえるでしょう。

介護分

介護分とは、介護保険制度の運営に充てられる財源です。

介護保険制度とは、主に要介護認定を受けた高齢者が介護サービスを安心して受けられるように、公的に支援する仕組みのことです。

介護分は、医療分や支援金分と同様に「均等割」「所得割」「平等割」の3つの要素で構成されています。

ただし介護分は40〜64歳のみに課されるため、40歳未満の方には適用されません。

介護分に関しては、介護が必要な方を社会全体で支えるために欠かせない仕組みであると同時に、40〜64歳以外の方は納付が義務付けられていないことを押さえておきましょう。

健康保険料の払い方

国民健康保険料は、年間の保険料を10ヶ月に分けて納付する形が一般的です。

具体的には、6月〜翌年3月までの月ごとに納付します。

代表的な支払方法は、以下の通りです。

- 納付書払い(金融機関やコンビニで現金払い)

- 口座振替(指定口座からの引き落とし)

- クレジットカード払い

- 電子マネー(PayPayやLINE Payなど)

- モバイルレジ

- Pay-easy(ペイジー)

対応している支払方法は、自治体によって異なります。

支払方法を知りたいニートの方は、保険証やマイナンバーカードの発行を申請した市区町村の保険担当窓口などに問い合わせてみてください。

健康保険料が払えない場合の対策

健康保険料が払えない場合は、まずは親の扶養に入れないか検討してみましょう。

扶養に入ると自分で保険料を支払う必要がなくなるため、経済的な負担を減らせます。

また「減免制度(均等割額の減額、非自発的失業者の保険料軽減など)」の適用を受けられるか、市区町村の健康保険課に問い合わせてみるのもおすすめです。

ここでは健康保険料が払えない場合の4つの対策を紹介しますので、金銭面で不安を感じているニートの方は参考にしてみてください。

親の扶養に入る

親が社会保険に加入している場合、次のような条件を満たせば、親の扶養に入ることで保険証の申請が不要(健康保険料の支払いが不要)になります。

- 親が会社員または公務員(社会保険に加入している)

- 住民票が日本国内にある

- あなたの年収が130万円未満で、被保険者(親)の収入の2分の1未満(同居の場合)

- あなたの年収が130万円未満で、その額が被保険者(親)からの仕送り額より少ない(別居の場合)

手続きは親の勤務先や健康保険組合を通じて行うため、ニートの方が申請をする必要は特にありません。

まずは自分が扶養に入れるかどうか、親御さんに確認してみましょう。

参考:全国健康保険協会「被扶養者とは? | こんな時に健保」

減免制度を利用する

経済的な理由で国民健康保険料の支払いが困難な方は、減免制度を利用できる場合があります。

減免制度とは、一定の条件を満たすことで保険料の一部が軽減される仕組みで、大きく次の2つに分けられます。

- 均等割額の減額(減額賦課)

- 非自発的失業者の保険料軽減

「均等割額の減額」は、世帯の所得が一定以下の場合に、加入者一人あたりの保険料(均等割)が2〜7割程度軽減される制度です。

「非自発的失業者の保険料軽減」は、会社都合で離職した場合、所得を3割程度にみなすことで保険料を軽減してくれる制度です。

これらの制度を活用すれば、保険料の負担を大幅に減らせる可能性があります。

では、それぞれの制度について具体的に見ていきましょう。

均等割額の減額(減額賦課)

均等割額の減額(減額賦課)とは、前年の世帯所得が一定基準以下の場合、均等割額が7割、5割、2割と段階的に軽減される制度のことです。

国民健康保険料は、医療分・支援金分・介護分のそれぞれについて、「均等割」「所得割」「平等割」を合算して決まります。

前年に所得がないニートの方の場合、所得割はゼロ、平等割がない自治体も多いため、均等割額のみが保険料に反映されるケースが一般的です。

つまり最大で、健康保険料の支払いを7割ほど減らせる可能性があるのです。

減額の適用を受けるには前年の所得を市区町村に申告する必要があるため、保険料を抑えたい方は忘れずに申告しておきましょう。

非自発的失業者の保険料軽減

非自発的失業者の保険料軽減とは、リストラや倒産などにより退職した方の国民健康保険料を軽減する制度です。

前年の給与所得を「30%」とみなして保険料を計算するため、支払額を大幅に抑えられます。

対象となるのは、次の2つの条件を満たす方です。

- 離職日時点で65歳未満

- ハローワークで雇用保険の手続きを行い、特定受給資格者または特定理由離職者と認められた

保険料の軽減期間は、「離職日の翌日が属する月から、その年度末まで」とされています。

まずは自分が条件に当てはまるかどうか、市区町村の健康保険課に問い合わせてみましょう。

参考:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」

保険料の納付猶予制度を利用する

収入が一時的に減少し、国民健康保険料の納付が難しい時は「納付猶予制度」を利用できる可能性があります 。

納付猶予制度とは、最長で1年程度、保険料の支払いを一時的に待ってもらえる制度です。

申請するには、収入や資産状況を証明する書類を用意し、市区町村に提出する必要があります。

なお、あくまでも「猶予」のため、「免除(支払い義務がなくなる)」ではない点に注意しましょう。

保険証をすでに持っている、あるいはこれから加入しようと思っているものの保険料を払えるか不安なニートの方は、納付猶予制度の活用も検討してみてください。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

生活福祉資金貸付制度を利用する

健康保険料を支払う金銭的な余裕がない場合は、生活福祉資金貸付制度の活用も考えてみましょう。

生活福祉資金貸付制度とは、生活に困窮している低所得世帯などを対象とした公的な貸付制度です。都道府県の「社会福祉協議会」が運営しており、生活に必要な資金を無利子または低利で借りられることが特徴です。

無職の方でも、就職に向けて積極的に活動しているなど、一定の条件を満たせば貸付を受けられる可能性があります。

ただし返済能力の審査があるので、自分が対象になるか気になる方は、まずはお住まいの地域の社会福祉協議会に相談してみましょう。

参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」

ニートの保険証の作り方

国民健康保険の加入から、実際に適用を受けるまでの流れを3つのステップに分けて説明します。

- 必要書類を準備する

- 申請の届け出をする

- マイナポータルで健康保険証利用の申込みをする

ちなみに2024年12月2日以降、「紙の保険証」の新規発行はなくなり、マイナンバーカードが保険証の役割を担うようになっています。

ただし健康保険への加入手続き自体は必要で、保険料を支払う義務はあるため、早めに申請を済ませておきましょう。

1. 必要書類を準備する

まずは、国民健康保険に加入するための必要書類を準備しましょう。

申請には、おおよそ次の書類が必要になります。

- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

- 国民健康保険の資格確認書または資格情報通知書

- 健康保険資格喪失証明書(職場の健康保険をやめたとき、家族の扶養を外れたとき)

- 転出届出書(他の市区町村から転入したとき)

- 保護廃止決定通知書(生活保護を受けなくなったとき)

- キャッシュカード、預貯金通帳、銀行届出印(口座振替の場合)

必要書類は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村のホームページや窓口で事前に確認しておくと安心です。

2. 申請の届け出をする

必要書類が準備できたら、以下のいずれかの場所で手続きを行いましょう。

- 区役所・市役所・町村役場の国民健康保険窓口

- 区民事務所や支所などの出張窓口

- 年金事務所

窓口の手続きは、平日の開庁時間内に行う必要があります。場所によって異なりますが、8時30分〜17時15分の間で対応してくれるケースが一般的です。

窓口に行きたくない方や、外出が難しい方は、マイナポータルなどを利用した「電子申請」によって手続きができる場合もあります。条件を満たす場合に限り、郵送での申請を認めている自治体も少なくありません。

同居の家族に手続きを委任することも可能ですが、その際は「委任状」の作成・提出が別途必要となることも覚えておきましょう。

3. マイナポータルで健康保険証利用の申込みをする

国民健康保険の加入手続きが完了したら、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みを行いましょう。

現在は健康保険証の新規発行が終了しており、利用登録を済ませたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することで保険診療が受けられる仕組みになっています。

申込みは「マイナポータル」から行えるほか、医療機関や薬局の受付端末、セブン銀行のATMでも手続き可能です。

マイナンバーカードを持っていない場合は、国民健康保険の加入手続き後に自治体から郵送される「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで保険診療を受けられます。

健康保険証について不安なニートのよくある質問

健康保険証について不安なニートの方がよく抱く質問にお答えします。

保険証の取得方法や支払方法などが気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

- 無職で保険証がない場合はどうするといい?

- 国民健康保険料の支払いは無職だと免除される?

- ニートは保険証を持っていないと恥ずかしい?

- 保険証の発行は無職だといくらかかる?

無職で保険証がない場合はどうするといい?

住んでいる市区町村の国民健康保険窓口などに相談し、加入手続きを行いましょう。

現在は紙の保険証が手元になくても良くなりましたが、無職のニートの方も国民健康保険の加入手続きと保険料の支払いは必要です。

マイナンバーカードをまだ持っていない場合は、同時に申請しておくことをおすすめします。現在は、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用できるからです。

健康保険への加入は、法律で定められた国民の義務です。未加入のまま放置するとペナルティが課される場合があるため、なるべく早めに加入しておきましょう。

国民健康保険料の支払いは無職だと免除される?

無職であっても、国民健康保険料の支払いは免除されません。

ただし次のようなケースでは、保険料が全額免除されることがあります。

- 生活保護を受給している

- 収入が著しく減少した(災害、病気など)

経済的に支払いが難しい方などを対象に、保険料の一部を軽減できる「均等割額の減額」などの制度も設けられています。

ニートの方も国民健康保険料の支払い義務がありますが、こうした減免制度を活用すれば負担を減らすことが可能です。支払いが難しいと感じたら、まずは市区町村の窓口に相談し、自分が減免の対象になるか確認してみましょう。

ニートは保険証を持っていないと恥ずかしい?

保険証を持っていない(健康保険に加入していない)こと自体は、恥ずかしいことではありません。

ただし健康保険への加入は法律で義務付けられており、多くの人の保険料によって医療制度が成り立っています。そのため「手続きが面倒」「保険料を払いたくない」といった理由で加入を避けている場合は、社会的な責任を果たしていないといえるでしょう。

そもそも健康保険に加入していない状態で病気やケガをすると、医療費を全額自己負担しなければならず、経済的に大きなリスクを抱えることになります。

以上のことから、早めに国民健康保険への加入手続きを行いましょう。

保険証の発行は無職だといくらかかる?

無職かどうかに関わらず、健康保険の加入手続きには費用はかかりません。また、保険証の代わりとして利用できるマイナンバーカードの発行手数料も無料です。

ただし国民健康保険に加入すると、保険料の支払い義務が発生する点には注意が必要です。

加入手続きは市区町村の窓口で行えますが、近年はオンライン申請に対応している自治体も増えています。そのため「交通費がもったいない」と感じる方は、オンライン手続きを検討してみるのも一つの手です。

いずれにしても手続き自体は無料なので、できるだけ早めに申請を済ませておくことをおすすめします。

まとめ

この記事では、ニートでも保険証は必要か?について解説しました。

健康保険の加入は法律で義務付けられているため、ニートの方でも加入は必要です。

今回紹介したように、親の扶養に入る、減免制度を利用するなど、健康保険料が払えない場合の対策はいくつも用意されています。

まずは市区町村の国民健康保険窓口などに相談し、加入手続きを行いましょう。

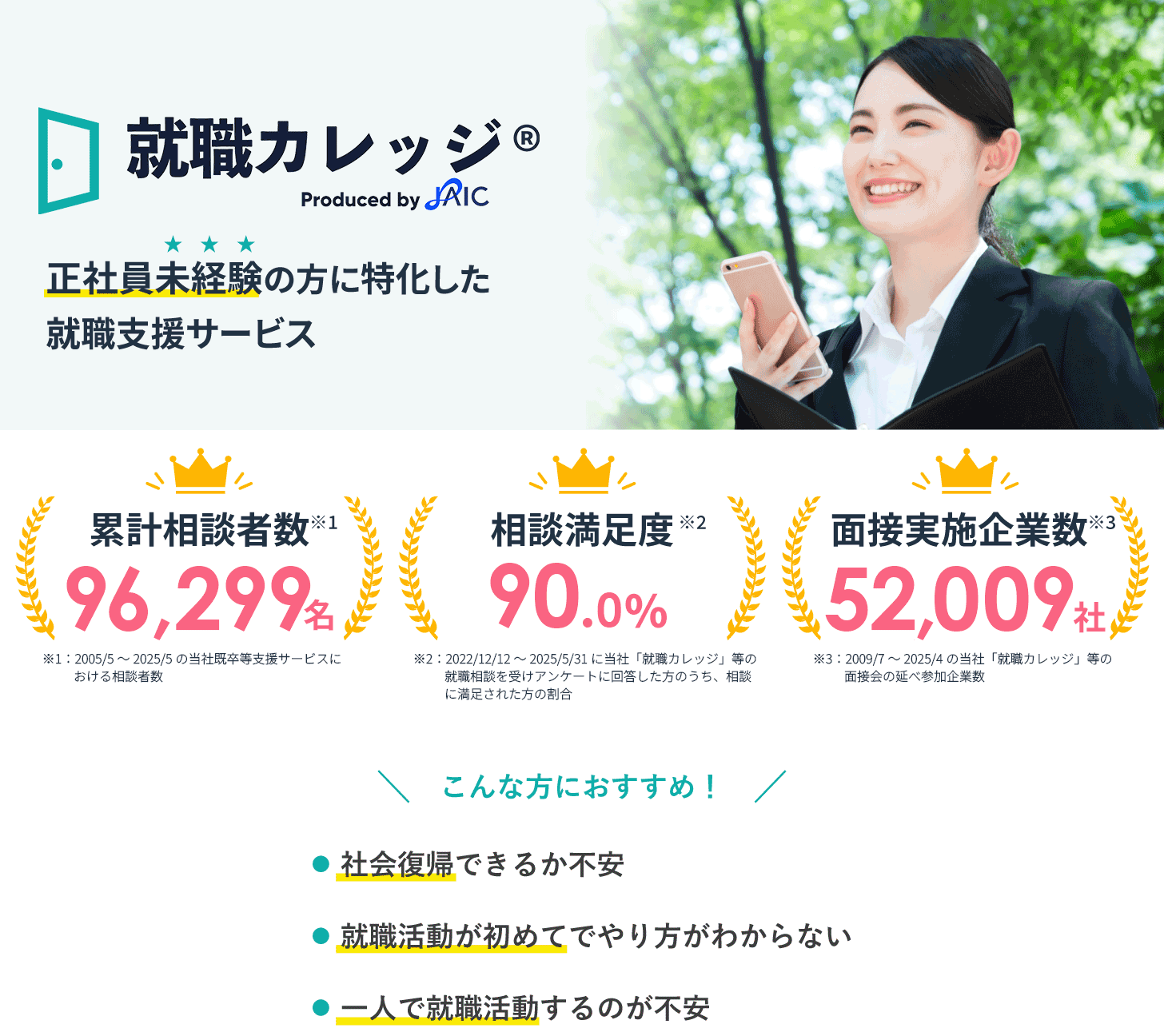

当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。