高学歴ニートとは、大学(大学院)を卒業後、家事や通学をせず何もしていない15~34歳の若者とされることが一般的です。

高学歴ニートの割合は、大学進学率の上昇により高学歴者自体が増加しており、相対的に大卒ニートの数が増えていると言えますが、必ずしもニートが増加しているとは言えない可能性もあります。

この記事では、高学歴ニートの定義、割合、そして大卒ニートが増えていると言われる理由や甲が切れ期ニートになる原因について解説します。

この記事の目次

高学歴ニートとは?

高学歴ニートとは、「大学(大学院)を卒業後、何もしていない若者」とされることが一般的です。なお大学卒業者と一括りにするのではなく、その中でも“偏差値が高い大学”を卒業したニートを「高学歴ニート」と呼ぶ場合もあります。

- 学歴・・・大学卒業以上

- 就業状況・・・働いていない(通学や家事もしていない)

- 年齢・・・15歳~34歳

高学歴の定義とは?

「高学歴」について明確な定義はなく、学部や考え方によっても異なりますが、偏差値でいうとおおむね55〜60以上の大学(大学院)が高学歴といえそうです。

高学歴と言われる大学

| グループ | 大学名 |

|---|---|

| 東京一工 | 東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学 |

| 早慶 | 早稲田大学、慶應義塾大学 |

| 地方の旧帝国大学 | 北海道大学、東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学 |

| 上理ICU | 上智大学、東京理科大学、国際基督教大学(ICU) |

| 上位国立大学 | 筑波大学、神戸大学、横浜国立大学、広島大学 など |

| GMARCH | 学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学 |

| 関関同立 | 関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学 |

| 成成明学 | 成蹊大学、成城大学、明治学院大学 |

| 日東駒専 | 日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学 |

ニートとは?

厚生労働省は、ニートを「15〜34歳で、非労働力人口(※)のうち家事も通学もしていない方」と定義しています。

つまり高学歴ニートとは、「大学(大学院)を卒業後、何もしていない若者」と言うことができます。

出典:厚生労働省「よくあるご質問について|ニートの数はどのくらいですか。また、ニートの定義は何ですか。」

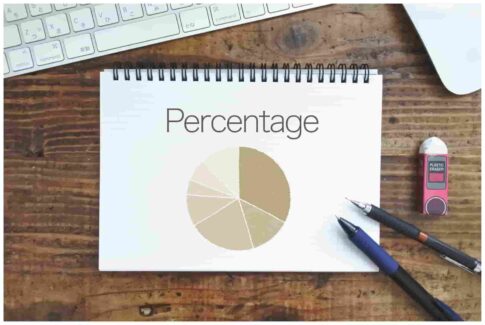

ニートの学歴別割合

ニート状態にある人のうち、最終学歴が「大卒・大学院卒」の割合は13.2%です。

「ニート状態にある人(15~34歳で仕事に就いていない人)」の最終学歴

| 最終学歴 | 割合 |

|---|---|

| 大学・大学院卒 | 13.2% |

| 短大・専門学校卒 | 10.9% |

| 高卒 | 57.2% |

| 中卒 | 18.1% |

出典:労働政策研究・研修機構「非求職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況|図表3-3 非求職無業者(15~34 歳)の学歴構成 2017年 p.87」

ニートの最終学歴としては「高卒(57.2%)」が最も多く、次に「中卒(18.1%)」が続きます。

こちらのデータを見る限り「大卒・大学院卒」の割合は低く感じられますが、ニートのうちおよそ7人に1人と考えると、高学歴のニートは決して少なくないことが分かるでしょう。

高学歴ニートの割合は?

高学歴でニート状態の人の割合は、高学歴を大学を卒業した後就職をしない人だとすると約8.2%です。(文部科学省「令和5年度学校基本統計調査」令和5年に大学卒業者で進学・就職しなかった人の割合より)

また、労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」によると、若年無業者(厚労省の定義で15~34 歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)の中での大卒・大学院卒者の割合は13.2%でした。

| 最終学歴 | 割合 |

|---|---|

| 中卒 | 18.1% |

| 高卒 | 57.2% |

| 短大・専門学校卒 | 10.9% |

| 大学・大学院卒 | 13.2% |

引用:労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」

高学歴というと一般的に旧帝大と早稲田大学、慶応大学を併せてさすことがあります。旧帝大+早慶の卒業者の中で、進学・就職しなかった人の割合はそれぞれの大学約5%前後です。高学歴な大学を卒業しても5%程度の人がニートになっている可能性があることがわかります。

| 大学(学部)卒業後進学・就職しなかった人 | |

| 大学名 | 割合 |

| 東京大学(令和4年度) | 12.2% |

| 京都大学(令和4年度) | 6.2% |

| 大阪大学(令和5年度) | 7.0% |

| 東北大学(令和4年度) | 5.4% |

| 名古屋大学(令和4年度) | 5.0% |

| 九州大学(令和3年度) | 5.1% |

| 北海道大学(令和4年度) | 7.8% |

| 早稲田大学(令和5年度) | 5.7% |

| 慶應大学(令和5年度) | 11.0% |

大卒卒業者で進学・就職しなかった人の割合

文部科学省「令和5年度学校基本統計調査」によると、大学卒業者で進学・就職しなかった人の割合は8%前後を推移していることがわかります。

平成27年から平成31年にかけて減少傾向にありましたが、令和2年から令和3年の間に少し上昇しています。

これは、コロナの感染拡大により、企業の採用活動が縮小したことなどが原因として考えられるでしょう。

その証拠に、感染拡大が収まってきた令和5年には前年度より割合が減少しています。

| 年月 | 進学・就職しなかった卒業生の割合 |

|---|---|

| 令和5年3月 | 8.2% |

| 令和4年3月 | 9.4% |

| 令和3年3月 | 9.6% |

| 令和2年3月 | 7.1% |

| 平成31年3月 | 6.7% |

| 令和30年3月 | 7.0% |

| 令和29年3月 | 7.8% |

| 令和28年3月 | 8.7% |

| 令和27年3月 | 10.3% |

引用:文部科学省「令和5年度学校基本統計調査」より

若年無業者の中での大卒・院卒者の割合

労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」によると、若年無業者(厚労省の定義で15~34 歳で、非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)の中での大卒・大学院卒者の割合は13.2%でした。

大学・大学院卒の割合は、短大・専門学校卒より多くなっています。これは、短大・専門学校はある程度卒業後の進路が決まっており、就職する意識が高いからと考えられます。

一方、大学・大学院卒の場合は選べる進路の選択肢が多いため、かえって進路を決められない可能性があるでしょう。

| 最終学歴 | 割合 |

|---|---|

| 中卒 | 18.1% |

| 高卒 | 57.2% |

| 短大・専門学校卒 | 10.9% |

| 大学・大学院卒 | 13.2% |

引用:労働政策研究・研修機構「非休職無業者(ニート)の経歴と意識、世帯の状況」より

旧帝大・早慶の卒業者で進学・就職しなかった人の割合

旧帝大・早慶の卒業者で進学・就職しなかった人の割合は、以下の表の通りです。

東京大学と慶應大学は10%を超えていますが、それ以外の大学は約5%前後の割合でした。

2つの大学の割合が高い理由については、他の大学と比べると起業志向の強い学生が多いことや、

進学・就職しなかった人が全員ニートになっているわけではないので、実際はもう少し低い割合であるかもしれません。

| 大学(学部)卒業後進学・就職しなかった人 | ||

| 大学名 | 割合 | 人数 |

| 東京大学(令和4年度) | 12.2% | 378人 |

| 京都大学(令和4年度) | 6.2% | 177人 |

| 大阪大学(令和5年度) | 7.0% | 226人 |

| 東北大学(令和4年度) | 5.4% | 129人 |

| 名古屋大学(令和4年度) | 5.0% | 112人 |

| 九州大学(令和3年度) | 5.1% | 136人 |

| 北海道大学(令和4年度) | 7.8% | 200人 |

| 早稲田大学(令和5年度) | 5.7% | 478人 |

| 慶應大学(令和5年度) | 11.0% | 832人 |

大卒ニートが増加傾向にある理由

高学歴ニートは増加傾向にあります。そもそも大学(学部)への進学率が昔に比べ大幅に上がり、高学歴の人自体が増加していることが要因の1つでしょう。

令和5年の大学(学部)進学率(過年度卒を含む)は過去最高の57.7%でした。1990年は24.6%だったので、2倍以上に増えていることがわかります。

一方、労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると、非求職無業者(15〜34 歳)における大学・大学院卒の割合も1992年から2017年までに2倍以上になっていることがわかっています。

令和5年の調査で大学(学部)進学率(過年度卒を含む)は過去最高を記録していることから、現在の割合はさらに増えている可能性があると考えられます。

このように、大学進学率が上がり高学歴の人の数が増加しているため、相対的に卒業後の進路が決まっていない大卒ニートの数が増えていると言えるでしょう。

高学歴ニートは増えている?

大学・大学院卒業者や旧帝大+早慶の卒業者で進学・就職しなかった人は一定の割合いますが、必ずしもニートになっているかどうかはわかりません。

進学・就職とは別の道を選んだ人が含まれているかもしれないからです。

たとえば、自己研鑽のために語学留学やワーキングホリデーに挑戦したり、家族の介護など家庭の事情で働けなかったりなどさまざまな進路が考えられます。

したがって、必ずしも高学歴ニートが増えているとは言えないでしょう。

高学歴ニートになるのはなぜ?9つの原因を解説

高学歴ニートになる原因には、以下の9つのものが挙げられます。

高学歴なのにニートのままでいてしまう方にはいくつかの共通点が存在しています。

自分がなぜニートのままなのか、まずは高学歴ニートに共通する特徴をみながらあらためて考えていきましょう。

1. 理想やプライドが高い

最初に考えられるのが、高学歴というものが自分の中で誇らしいものになりすぎて、そのためにプライドがとても高くなってしまっているということです。

「自分は高学歴だから、中小企業には就職できない」と考えていませんか?

小さな頃から天才、神童と呼ばれていた方は、特にプライドが高くなっているかもしれません。就職できるスキルと勉強ができるスキルは別物ですが、ここまで勉強に対して人一倍努力してきた、という誇りも持っていることでしょう。

ここまで積み上げてきた学歴を活かせる職種に就きたい、と思うのは至極当然なことですが、一日でも早く働き出したいのであれば、高学歴だから大手に就職しなければいけないという固定概念とプライドはいち早く捨ててしまいましょう。

- 自分より学歴が低い人、年下から仕事を教わることが苦に感じる

無意識に人の事を見下してしまう - ミスをしても謝らない

上記のようなことがプライドが高いことにより起こりやすいです。

2. 働いた経験が浅い

一般的には、高校・大学でアルバイトを経験し、働くということと社会というものをある程度知ってから就職している人が多くなっています。

ところが高学歴の人の中には、勉強第一でアルバイトをすることができなかった、親から禁止されていたという方も少なくありません。アルバイトをしたことがあっても短期や単発で長期的に働いた経験がない、という方もいらっしゃるでしょう。所詮学生のアルバイト経験、と見くびってはいけません。

アルバイト先でビジネスマナーや社会人としての心がけを自然と学ぶことで、面接時にも失礼のない対応が無理なくできる、ということもあります。

このように働いた経験が少ないため、社会人になる自分が想像できない、面接時にどのような対応をすべきかわからずニートになってしまったという方もいるでしょう。働いたことがない方にとって、会社勤めは未知の世界ですから、不安になってしまうのも仕方ありません。

3. 失敗が怖い

こちらもプライドが高いことからくるものですが、とにかく失敗を怖がってしまう方がいます。ここまで人生で失敗することなく、スムーズに大学卒業まで過ごせた方は、無意識のうちに失敗が怖くなってしまい、失敗を避ける生活をしていませんか?

気になる人に声をかけるのが怖い、友達のに発言の真意を確かめるのが怖い、といった方もこのタイプと考えられます。そんな方が面接で1度でも失敗してしまうと、その失敗が恐怖になりリトライできなくなってしまうのです。

面接は数をこなさなければ慣れませんから、恐怖心を克服するための努力が必要となるでしょう。失敗を怖がってしまうことで、最終的にはひきこもりになってしまうことも考えられます。

4. 学歴にプレッシャーを感じている

高学歴であるがゆえに、その学歴自体がプレッシャーになってしまっていませんか?

ここまで頑張っていい大学を卒業したのだから、親や周囲の期待に応えなければいけない!と頑張りすぎて、就職活動に踏み込めない方も多いようです。

自分の人生なのですから、周囲の期待ではなく自分は何をしたいのか、この先どのように生きていきたいのかこれを機に考えてみましょう。

どうしても親に反発できないと言う場合であっても、腹を割って話せば理解してもらえることもあるかもしれません。

どうしても周囲の理解を得られなかった場合には、ハローワークなどで一緒に話を聞き、現実を見てもらう、という手もあります。

5. 気付かないうちに見下したような態度になっている

どんなに年上で素晴らしい経歴を持つ人であっても、思わず見下したような態度で接していませんか?もしかすると、その態度が面接官には透けて見えているのかもしれません。

周囲からの高い期待と自分の中にあるプライドの高さから、どうしても態度が大きくなってしまう方がいます。この場合、面接のために付け焼き刃の謙虚さを身に着けてもあまり意味がないかもしれません。

自分の誇れるところについては素直に認めて伸ばしつつも、自分の足りない部分についてもよく考えてみましょう。

6. 特にやりたいことがない

高学歴で引く手あまた、どこに応募しても就職できる気がするだけに、どこを選んでいいのかわからなくなってしいませんか?

このような場合には、特にやりたいと思える仕事がない、ということが原因かもしれません。

もう一度、自分の趣味、興味のある分野、得意な分野、強みについて考えてみましょう。趣味や好きなことを仕事にできれば一生続く仕事となるかもしれません。

好きなこと、興味のあること、得意なこと、どれをどの割合でを重視して働くかまで考えると、具体的な職種が見えてくることもあります。

例えば、絵を書くことが好きならイラストを書くだけではなくデザイナーを目指してみるといったことでもいいですし、計算が好きで苦にならないから経理事務を目指してみよう、でもいいでしょう。

できる職業の糸口になるようなものが見つかれば、案外すんなりと就職できる可能性もあります。

7. 本気で就活をすれば内定をもらえると思っている

高学歴ニートになってしまう一つの原因としては、「高学歴を武器にして本気で就活をすれば内定をもらえるはず」と思っていることも挙げられます。

たしかに「高学歴」は就活で武器にはなりますが、多くの高学歴学生が希望する大企業は応募が殺到し、入社倍率が50倍〜100倍以上になるケースも珍しくありません。

会社は学歴以外にも、能力や適性、熱意なども高く評価するため、「高学歴」という点だけに頼っていると就職先がいつまで経っても決まらない…という事態になりかねないのです。

8. 友人と比べて劣等感を強く感じてしまう

高学歴ニートの中には、同年代の友人の活躍を目にすることで強い劣等感に悩む人も少なくありません。

たとえばサークルの友人がSNS上で海外赴任の報告をしているのを見て、「自分は何をしているんだろう…」と自己否定感が強まってしまう、といったことが考えられます。

「自分だけが取り残されている」という感覚に苦しむ高学歴ニートも多く、このような劣等感がニート状態を長引かせる原因になってしまうのです。

9. 勉強はできるがコミュニケーションは苦手

高学歴ニートの中には、学業面は得意でも、人とのコミュニケーションに関しては苦手意識を持ってしまう人も少なからず存在します。

特に学生時代は勉強や研究に集中し、アルバイトなどで社会人との接点を持ってこなかった人の場合、面接で過度に緊張してしまう人も少なくありません。

社会に出ると多くの人と関わる必要もあるため、こうした点からもコミュニケーションが苦手な高学歴ニートは不安を感じてしまい、結果としてニート状態を続けてしまうのです。

高学歴ニートから脱出する5つの方法

高学歴ニートを脱出するためには、就職支援サービスを活用するのが最も有効な方法です。

自分1人では進めにくい就職活動も、専門家のサポートがあることでスムーズに進められるからです。

また、就職したい理由を明確にし、就職活動の方向性を定める必要もあります。方向性が明確になれば、応募書類にも熱が入り、意欲を伝えられるでしょう。

興味のある業界・職種の中から、未経験歓迎・経験不問の求人に応募してみてください。まずは経験を積むことが優先です。経験とスキルを積み重ねれば大手企業に転職できる可能性もあります。

以下から1つずつ解説するので、自分に合った脱出方法を見つけ、小さな1歩から始めてみましょう。

1. 就職したい理由を明確にする

高学歴ニートから脱出するためには、就職したい理由を明確にする必要があります。

高学歴ニートの方は、「なぜ就職しようと思ったのか」と面接でよく聞かれるため、回答できる準備をしなければならないからです。

そのためには、自分が高学歴ニートになった原因と、就職したいと思うようになったきっかけを振り返ってみましょう。両方を明らかにすれば、説得力のある回答を作れます。

過去と現在をつなげて説明すれば、相手に納得してもらいやすくなります。以下の回答例を参考に、前向きな理由を考えてみてください。

私は学歴にこだわりすぎて、自分に合う仕事を見失っていました。しかし、知人が自分に合った仕事で生き生きと働いている姿を見て、私も1歩踏み出そうと決意しました。

自分の過去を整理したうえで、前向きな理由を言語化してみましょう。

2. 就職活動の方向性を定める

高学歴ニートから脱出するためには、就職活動の方向性を定める必要があります。

方向性が曖昧なまま就活を始めると、選考が進むごとに「本当にこの会社で良いのか」と迷いが生じたり、内定後に後悔したりする可能性が高まるからです。

具体的には以下のような点を考えるといいでしょう。

- いつまでに内定を獲得したいか(期限を決める)

- どの業種・職種に応募するか(興味・適性を考慮)

- 正社員か契約社員かなど雇用形態の希望

- 勤務地や働き方の希望(転勤の可否など)

まずは紙に書き出すなどして、自分が納得できる方向性を整理してみましょう。

3. 応募書類で意欲を伝える

高学歴ニートから脱出するためには、応募書類で意欲を伝えましょう。

過去の職歴がないと書類選考が通過しにくいです。そのため、応募書類では「どれだけ本気で働きたいか」という熱意や意欲をしっかり伝える必要があります。

どのように意欲を伝えたらいいか以下の表にまとめました。

| 志望動機 | 「なぜこの企業なのか」「なぜこの業種なのか」を具体的に書くことで、本気度が伝わります。 自分がその会社でどんな貢献をしたいのかを明確にしましょう。 |

| 自己PR | 学生時代の取り組みや、ニート期間中に取り組んだことも立派な経験です。 「経験から学んだこと」や「その経験が仕事にどう活きるか」を丁寧に記述しましょう。 |

過去よりも「今からどうしたいか」を前向きな言葉でアピールしましょう。

4. 未経験歓迎・経験不問の求人に応募する

未経験歓迎・経験不問の求人に応募するのが、高学歴ニートから脱出するコツです。まずは仕事に就くことがニート脱出の第1歩だからです。

実務経験を積んでスキルを磨けば、大手企業へ転職できる可能性もあります。

とはいえ、なんでもいいわけではないので、興味のある業界・職種の中で未経験歓迎・経験不問の求人に絞って応募しましょう。

働く中でやりたい仕事が新しく見つかる場合もあります。正社員が難しいと感じるなら、まずはアルバイトから経験を積むのもアリです。

最初から合う仕事を探すよりも、まず1歩踏み出してみましょう。

5. 就職支援サービスを利用する

高学歴ニートから脱出するためには、就職支援サービスを利用することが最も有効な方法です。専任のアドバイザーが自己分析から面接対策、求人紹介まで一貫してサポートしてくれるからです。

一方で、「自分のペースで活動できない」「紹介される求人が限られている」といったデメリットもあります。とはいえ、慣れない就活を1人で抱え込むよりも効率的です。

特に高学歴ニートの方は、「どこでも就職できるはず」と思い込む傾向があるため、客観的な視点でサポートしてくれる存在は心強いでしょう。

まずは無料相談だけでもOKです。一度利用して、自分に合うか確かめてみてください。

高学歴ニートに対して企業が持つ3つの懸念点

高学歴ニートに対して企業が持つ懸念点は、仕事に素直に取り組んでもらえるかという点です。学歴があるのに社会人経験がない場合「プライドが高く扱いづらいのではないか」と企業は不安を感じるからです。

また、周囲の人と協力しながら仕事をしたり、指示通りに仕事を進めたりできるのかと懸念する傾向もあります。「そもそも働きたくない理由があるのではないか」といった先入観を持たれる場合もあるでしょう。

こうしたイメージを払拭するには、志望動機や面接での対応で、誠実さややる気を具体的に示すしかありません。

企業の懸念を正しく理解したうえで、どのように信頼を得られるかを考えて行動してみてください。

1. 働きたくない理由があるのではないか

高学歴ニートに対して企業が持つ不安のひとつが、「働きたくない理由があるのでは?」という懸念です。長期間就業経験がないと、そもそも働く意欲があるのか疑問を持たれる場合があります。

面接では意欲を具体的に伝えましょう。企業に安心感を与えるには、以下のような内容を話すのがコツです。

- 新卒時の就職活動にうまく馴染めずそのまま卒業してニートになった

- ニート期間に自己分析をおこないやりたいことが見つかった

- 就職後にどんなことを学び、どう会社に貢献できるのか

ニートになった理由を正直に伝えつつ、今はそこから抜け出したいという就職への熱意をあわせて伝えてみてください。

2. 周りと協力しながらやっていけるのか

高学歴ニートに対して企業が持つ懸念点のひとつが、「周囲と協力しながらやっていけるのか」です。学歴への自負が強いと、つい自分が正しいと思い込み、職場で衝突する可能性があるからです。

面接では、以下のような姿勢をアピールすることで安心感を与えられます。

- チームで協力して何かを成し遂げた経験を話す

- 過去に人の意見を取り入れて成果が出たエピソードを紹介

- 自分に足りない点を認識し、周囲から学ぶ姿勢があることを伝える

協調性や柔軟性を伝えることで、「この人ならうまくやっていけそう」と思ってもらえる可能性が高まるでしょう。

3.指示通りに仕事を進めてもらえるか

企業が高学歴ニートに対して懸念を抱くのは、指示通りに仕事を進めてもらえるかという点です。特に雑務中心の仕事だと、プライドの高さから「この仕事は自分に合わない」と不満を持つのではと考えています。

このイメージを払拭するには、面接で以下のような姿勢を示すと良いでしょう。

- 指示内容を理解し、責任を持って遂行した経験を話す

- 初めての環境でも柔軟に対応したエピソードを伝える

- どんな業務でもまずは受け入れてやってみる姿勢を強調

素直に学ぶ姿勢があると伝えることで、企業は安心して採用を検討しやすくなります。

高学歴ニートが活用できる3つの就職支援サービス

高学歴ニートが活用できる就職支援サービスのひとつが、就職エージェントです。専門のアドバイザーが個別に書類対策から求人紹介までサポートしてくれます。

他にも、国が運営する「ハローワーク」や、若年層向けの「若者サポートステーション」などの就職支援サービスがあります。それぞれ特徴やメリットが異なるため、目的に合ったサービスを選ぶことが大切です。

自分に合った支援サービスを利用し、就職成功の可能性を高めましょう。

1. 就職エージェント

就職エージェントは、高学歴ニートが活用できる就職支援サービスのひとつです。

専任のキャリアアドバイザーが求職者1人ひとりに合わせて個別に対応し、一貫してサポートしてくれるのが特徴です。

自身の状況に合わせたサポートを受けられるのがメリットで、働くことへ不安がある人にとって心強い味方となるでしょう。また、非公開求人を紹介してもらえる点も魅力です。

ただし、エージェント側の方針によっては、自分の希望とは異なる求人を紹介されることもあるので注意が必要です。

エージェントを活用する際は、自分の希望を明確に伝えましょう。

2. ハローワーク

高学歴ニートが活用できる就職支援サービスのひとつに、ハローワークがあります。国が運営する就職支援機関で、企業も求職者も無料で利用できるのが特徴です。

メリットは求人情報の広さです。特に地方の求人を探しやすいため、地元に密着した企業に応募できます。また、利用料が無料で、職業相談や職業訓練などのサービスも受けられます。

一方で、ハローワークは専任のアドバイザーがつかないので、自分で就職活動をしなければならない点がデメリットです。

ハローワークを利用する場合は、積極的に情報を集めながら就職活動を行う姿勢が必要になります。

3.若者サポートステーション

若者サポートステーションは高学歴ニートが活用できる就職支援サービスのひとつです。

15〜49歳までの若者に対し、就労に向けた様々な支援を提供しているのが特徴です。

主に、就職活動に必要なスキルや知識を身につけるためのサポートをしています。

臨床心理士・産業カウンセラーが常駐しており、働くことへの不安を相談できるのもメリットのひとつです。

一方で、若者サポートステーションは求人紹介を行っていません。

就労に関する相談や準備をサポートする機関であるため、すぐに就職したい方にとっては物足りなさを感じる場合があるでしょう。

社会復帰に不安がある方におすすめのサービスと言えます。

高学歴ニートにまつわるよくある質問2選

高学歴ニートにまつわるよくある質問について紹介します。疑問点を解消し、高学歴ニートを抜け出す1歩を踏み出しましょう。

高学歴ニートの末路は、就職の困難さや経済的な不安、社会的な信用低下などのさまざまな課題に直面することです。

ニートのまま年齢を重ねると、履歴書に空白期間ができて就職が難しくなっていきます。また、収入がないため、経済的に苦しくなる可能性もあるでしょう。

このような末路を回避するためには、1日でも早く就職活動をして仕事に就くのをおすすめします。

高学歴ニートの女子は増加しているという明確なデータはありません。

しかし、大卒で進学も就職もしなかった人数が令和6年だと45,344名でしたが、令和5年は48,642名でした。つまり、大学を卒業してすぐニートになる人の割合は減っていると言えるでしょう。(参考:文部科学省「令和6年度学校基本調査 確定値について」)

ただし、大学を卒業してからニートになってしまう女性がゼロとは限りません。

理由は以下のようなものが考えられます。

・就職活動の難しさ

・精神的な問題や心の病

・親との関係性や価値観の相違

・人間関係の問題

卒業後に就職しない理由は人それぞれですが、ブランク期間が長くなるとさらに就職が厳しくなるでしょう。

まとめ

今回の記事では、高学歴でニート状態の人の割合と大卒ニートが増えている理由について解説しました。

高学歴をどう定義するかによって調査結果が変わってきますが、どの調査でも大学卒業後に進路が決定していない人が一定の割合います。

しかし、大学進学率の増加により高学歴の人が増えていることやコロナ禍による企業の採用活動縮小などの社会的背景から、必ずしも高学歴ニートが増えているとは言えないでしょう。

当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。