フリーターでも中途採用枠で企業は採用を考えるため、正社員に転職するのが難しいといわれています。その大きな理由の一つとして、面接官への印象が悪くなりやすいということが挙げられます。

しかし、面接官が何故フリーターの採用を敬遠しがちなのかについて、しっかりとした知識を身に着けて対策すれば、フリーターでも十分に正社員に転職することは可能です。

ここでは、その採用担当者の心理面や効果的なアピールの方法、フリーター向けの求人の選び方などの情報について紹介します。

- 「中途採用されやすいフリーターの特徴4選」を具体的に解説

- 中途採用では即戦力を期待される。フリーターとしての職歴を活かせる仕事を選ぼう

- 職歴の無い仕事を目指すなら、未経験OKの求人がオススメ

この記事の目次

中途採用でフリーターから正社員転職は難しい?

中途採用でフリーターから正社員転職が難しい理由には、以下の理由があります。

- 即戦力が求められる傾向があるから

- 正社員経験のある人材がライバルとなるから

- 募集人数が少ないから

- 採用期間が短い

理由1:即戦力が求められる傾向があるから

中途採用枠でフリーターから正社員に転職するのが難しい理由は、中途採用は新卒者枠で募集された人材よりも即戦力としての働きが求められることが多いからです。求人票の応募条件には、「営業経験2年以上」「法人営業の経験がある方」と書かれていることがあります。

したがって、その仕事に精通した技能や資格を持っている人や、前職がその仕事に近いものであった人などが採用されやすいのです。

しかし、中途採用の求人の中に「未経験歓迎」と書かれたものがあり、業界や職種の経験がなくても応募することができます。求人サイトで「未経験歓迎」の条件で検索したり、就職エージェントに未経験で応募できる求人を紹介してもらいましょう。

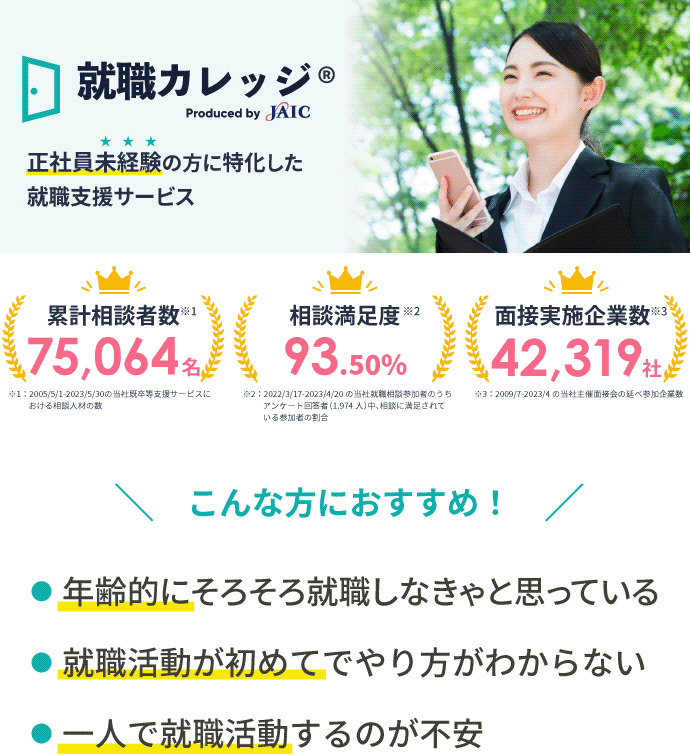

フリーターに特化した就職支援がおすすめ!

弊社ジェイックの就職支援サービスは、フリーターの就職支援に強みを持っています。

フリーターから中途採用で、経験よりも人柄や意欲を重視して採用している企業への就職に成功した実績が多数あります。

フリーターの就職支援経験豊富なアドバイザーが、就職活動の相談や面接対策を行いますので、ぜひ相談してみてください。

理由2:正社員経験のある人材がライバルになるから

先ほど中途採用にも「未経験歓迎」の求人があると説明しましたが、未経験歓迎の求人で応募する場合、「第二新卒」などと呼ばれる正社員経験のある人材がライバルとなります。

フリーターも第二新卒も、ポテンシャル重視で採用することは同じですが、企業はビジネススキルや正社員経験を経て得た忍耐力のある人材を求める傾向があります。

そのため、正社員経験のないフリーターは、選考で不利になりやすいと言われています。

理由3:募集人数が少ないから

新卒採用は、数十名~数百名と募集している企業が多いですが、中途採用は数名の募集であることが多いです。

そのため、倍率が高くなり、書類選考の通過率も低くなります。

新卒採用の書類選考通過率は50%と言われているのに対し、中途採用の書類選考通過率は30%前後と言われています。さらに未経験だともっと書類選考通過率は下がります。

フリーターから正社員に転職するなら、少なくとも5社は応募し、履歴書や職務経歴書でのアピールが重要となります。

理由4:採用期間が短い

新卒採用では長期間をかけて選考が行われるのに対し、中途採用では必要な人材を短期間で採用することが求められることが多いです。このため、企業は迅速な選考プロセスを行う一方で、転職者にとっては企業が求めるタイミングに合わない場合、選考から外れるリスクが高まります。

また、採用期間が短いためにじっくりと準備する時間が取れず、面接で実力を十分に発揮できないケースも見られます。このような採用スピードの差異が、転職活動の難しさにつながっています。

卒業3年以内であれば中途ではなく新卒枠で応募が可能な企業も

学校を卒業してからすぐでなくても、3年以内という限定付きで既卒として「新卒枠」で採用試験を行ってくれる企業も存在します。

「新卒枠」は上記のような「中途採用枠」と違い、将来性重視の観点から採用を検討するため中途採用よりはフリーターの雇用率は高いといえます。

ただし、それは逆にいうと将来性がなければ採用されにくいということでもあります。

よって、前職がフリーターの人は十分なアピールを企業側にする必要があることは留意しておきましょう。

また、自己アピールの際には卒業してからフリーターをしていた期間である間に何を経験したかということを話すのがおすすめです。

新卒枠で採用試験を受けると大学を卒業したばかりのフレッシュな人材がライバルになりやすいため、テンプレートな応答を繰り返すだけでは年齢差が不利に働くことがあるからです。

そこで、学校を卒業してからの経験という個人的な部分を中心に話すことで、採用担当者の印象にも残りやすくなり年齢のハンデも埋めやすくなります。

フリーターが中途採用で転職する方法

フリーターが中途採用で転職するには、「求人サイト」「就職エージェント」「ハローワーク」を使って求人に応募する方法があります。

それぞれの方法のメリット、デメリット、どんな人に向いているかを説明します。

方法1:求人サイトで「未経験歓迎」の求人に応募する

フリーターが中途採用で正社員に転職するには、正社員の求人が掲載されている求人サイトで、「未経験歓迎」の条件で検索し、求人に応募する方法があります。

中途採用の求人は「営業経験2年以上」「法人営業の経験がある方」など、実務経験が応募条件に記載されていることがあるため、「未経験歓迎」の条件で検索し、応募条件をチェックしましょう。

求人サイトは、「雇用形態」「勤務地」「業界・職種」「年収」などで条件を絞って検索することができるため、自分の希望条件に合う求人を見つけることができます。いろんな求人を見ることで、どんな転職先があるのか情報収集することもできます。

求人サイトを使って転職活動をする流れは以下のようになります。

- 求人を検索する

- 気になった求人に応募する

- 企業の人事担当者からの連絡を待つ

- 案内に従って、履歴書・職務経歴書を提出する

- 書類選考結果の連絡を待つ

- 書類選考通過の連絡が来たら面接の日程調整をする

- 面接を受ける(複数回)

- 面接結果の連絡を待つ

- 内定通知書・条件通知書を確認し、内定承諾の連絡をする

求人サイトを使って転職活動をするデメリットは、自分で履歴書・職務経歴書の作成や面接対策をしなければならないことです。

転職活動に慣れていないと、上手く志望動機や自己PRを書けなかったり、面接で答えられなかったりするため、一人で転職活動をするのが不安な方は、次に紹介する転職エージェントを使うのがおすすめです。

方法2:転職エージェントを使う

転職エージェントは、無料で転職活動をサポートしてくれるサービスです。

履歴書や職務経歴書の添削、面接で想定される質問への回答を一緒に考えたり、本番と同じようなシチュエーションで模擬面接をしてくれるため、選考への通過率が上がります。

自分で調べながら履歴書や職務経歴書を書いたり、面接対策をするよりも、プロのアドバイスを聞いた方が転職活動がスムーズに進みます。

転職エージェントを使って転職活動をする流れは、以下のようになります。

- 転職エージェントとの面談の日程調整

- 面談で現在の状況や経歴、転職先の希望を話す

- 求人を紹介してもらう

- 履歴書・職務経歴書を作成・添削してもらう

- 求人に応募してもらう

- 書類選考通過後、企業との面接の日程調整をしてもらう

- 面接対策をしてもらう

- 面接を受ける

- 面接結果の連絡を待つ

- 内定通知書・条件通知書を確認し、内定承諾の連絡をする

弊社ジェイックでも就職支援を行っているので、ぜひ相談してみてください。

転職エージェントのデメリットは、地方の求人が少ない傾向があることです。企業が集まりやすい都市部に営業拠点があるため、希望する勤務地によっては紹介できる求人が少ないこともあります。

地方の求人や自宅周辺の求人を探したい方は、次に紹介するハローワークを利用するのがおすすめです。

方法3:ハローワークに相談する

フリーターから正社員に転職するには、お近くのハローワークに相談する方法もあります。

ハローワークは、国や自治体が運営している公的な就職支援機関です。就職相談やハローワークの求人データベースに掲載されている求人の閲覧・応募などができます。

ハローワークは、全国各地にあり、企業は無料で求人掲載できるため求人が豊富です。

ハローワークを使って転職活動をする流れは以下のようになります。

- ハローワークに求職者登録をする

- 求人データベースで求人を探すor窓口で求人を紹介してもらう

- 履歴書・職務経歴書のセミナーを受けるor窓口で相談する

- 希望する求人の応募状況の確認

- 採用担当者と面接の日程調整

- 面接

- 面接結果の連絡を待つ

- 内定通知書・条件通知書を確認し、内定承諾の連絡をする

参考:ハローワークインターネットサービス「就職活動の進め方」

ハローワークのデメリットは、求人票に書かれた基本的な情報しか載っていないため、気になった企業を自分で調べる必要があることです。

企業についてしっかりと調べておかないと、入社後にギャップを感じて定着しない可能性があるため、事前にチェックするようにしましょう。

中途採用されやすいフリーターの特徴は?面接官のチェックポイント

フリーターから正社員に転職するためには企業が望む人柄について把握し、適切なアピールを行う必要があります。ここではそれらの具体的な特徴について紹介します。

これらの特徴があるのかどうかを面接官がチェックポイントとしている可能性が高いので、自己PRや逆質問の参考にしてみてください。

忍耐力や精神の強さがある [中途採用されるフリーター1]

当然ですが、基本的に企業側はできるだけ長く働いてもらうという前提で採用を検討しています。

したがって、仮に能力が高く特殊な技能を取得している人物だったとしても転職が明らかに多い人などはあまり採用することはありません。

正社員一人を雇うのは色々な手続きが必要な上に、早期に辞められてしまうと穴埋めとして新しい人材を確保する労力もかかります。

それゆえに、どの企業も長く働いてくれるかどうかを採用基準の上位においていることが多いです。

そのような理由から、自己アピールの際には忍耐力や精神力といった要素を、具体的なエピソードを交えて話すと面接官の心象アップにつながるでしょう。

前向きで積極的な姿勢がある [中途採用されるフリーター2]

仕事においては、向上心のある人や積極的に問題解決に取り組む人の方が基本的に好まれます。

こうした性格の人は、ネガティブに物事をとらえにくいため切り替えが早く、柔軟に仕事を行う傾向があるからです。

そして、このような人材は他の同僚にもいい影響を与えやすく社内全体の雰囲気づくりへの貢献度も高いです。

他にも性格が前向きで明るい人は社内でのコミュニケーションも円滑に行えるため、報連相によるミスをおこしにくいという特徴もあります。

報連相は仕事における基本のためこれを正確に行える人材かどうかを重視している企業も多いです。

逆に性格が後ろ向きな人はコミュニケーションが比較的苦手な場合があります。

そのため、ミスが起きても自分だけで解決しようとする人もおり、仕事においては好まれないことが多いです。

したがって、面接の質疑応答の時は後ろ向きな性格だと思われないように、「でも…」といった言い訳に聞こえてしまう答え方をしないように気を付けましょう。

特に、こういう言葉は口癖になっていることがあるので、その場合は面接に望むまでには矯正しておいたほうがいいでしょう。

基本的なビジネスマナーができている [中途採用されるフリーター3]

社会ではたくさんの人と接する機会があります。たくさんの人とコミュニケーションを取る中で大事な要素の1つが、ビジネスマナーです。

ビジネスマナーは多くの場合、新卒入社した会社で学ぶことが出来るので、中途採用された人に対してマナーを教えることは稀です。

つまり、中途採用の選考を受ける人がフリーターであってもなくても面接官は、「基礎的なビジネスマナーは身についている」という前提で面接を行います。

しっかりとしたビジネスマナーを学んでいないフリーターであれば、面接までにはマナーが一通り身についている状態になっていることが望ましいです。

履歴書や面接の対策をしっかりしている [中途採用されるフリーター4]

社会人として重要視される要素の1つに、「準備する力」があります。

たとえ自分の苦手な事や、初めてすることでも、準備や対策をしっかりすることで最大限の成果が出せるよう努力することを求められます。

その「準備する力」を面接でアピールするためにも、履歴書や面接の対策はしっかり行いましょう。

具体的には、以下のような準備が挙げられます。

- 履歴書の各欄はミスなく書かれているか

- 志望動機や自己PRが読みやすく書かれているか

- 面接でよく聞かれそうな質問(自己PRやフリーター期間について等)にスラスラ答えられるか

- 面接中の適切なマナーが理解できているか

これらのような項目を教えてくれる環境は珍しく、自分で学びに行くしかありません。

この記事を書いている私たちジェイックでは、「自分で学ぶっていっても、どうやって転職活動の勉強をしたらいいのかわからない・・・」というフリーター向けに、転職活動全般を解説するコラムを用意しました。

もちろん、履歴書や面接対策についても紹介している上に、就活の事前準備や賢い就活方法も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、フリーターの履歴書対策について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。

中途採用担当がフリーターに抱く印象

フリーターというのは採用担当者からみるとマイナスのイメージを持たれやすいです。ここでは、フリーターが何故マイナスのイメージを持たれやすいのかについて説明します。

粘り強さがない

フリーター、つまりアルバイトは比較的軽い部類の雇用契約に入ります。

任される仕事もバイトリーダーなどでない限りは正社員などよりも責任が軽いものも多いため、引継ぎや辞職などをある程度簡単に行うことができます。

職場が気に入らないとすぐに辞めてしまう人もアルバイトの中には多いです。それゆえに、アルバイトは粘り強さがあまりないという印象を受けてしまいがちです。

実際は、アルバイトといえども長期的に働く人もいれば責任感を持って仕事に取り組む人もいます。

しかし、そういった個人の背景が分からない面接官にとってはフリーターというだけで、離職率が高いものだと認識されてしまいがちだということがフリーターが転職で不利になりやすい理由の一つなのです。

正社員にならない・なれない理由があるのではないか

年齢が若ければフリーターであっても採用担当者に警戒される可能性は低いです。

何故ならば、大学を卒業してからしばらく自分のやりたいことを探すためといった理由で、身軽なフリーターとして過ごしていたという若者も珍しくはないからです。

しかしながら、ある程度長い期間フリーターとして働いていた場合は状況が変わってきます。

もし、そうした人材がいた場合採用担当者は「あまり向上心がない」や「正社員になりたくてもなれなかった具体的な理由があるのではないか」といった印象を抱きやすいからです。

したがって、フリーターが正社員に転職するためには、ある程度若い年齢の内に正規雇用への行動をした方が有利だといえます。

ビジネスマナーがない

フリーターの中には学生の頃のアルバイトをそのまま続けて、年齢を重ねてからも同じ職場でバイトを続けてきたという人は珍しくありません。

したがって、学生のままの感性で仕事をしそうだと採用担当者に思われる可能性があるのです。

仕事の中には、一度社会にでてみないと分からないような暗黙の了解やビジネスマナーが多く存在します。

しかしながら、アルバイトを長く続けてきた人はそういった社会常識を身につけられていないと思われやすく、正社員のような正規雇用を獲得する上では損になりやすいのです。

とはいえ、こうした問題は実際に面接を行って人柄をみてもらうことで緩和できるものでもあります。

もし、フリーターから正社員への雇用を目指している人は、担当採用者の前では特に常識的な言動を意識してふるまいましょう。

そうすることで常識性をアピールできれば、常識がないと判断される心配はそれほどなくなるでしょう。

仕事の成果が出にくいのではないか

仕事の内容にもよりますが、正社員に比べると低賃金であることの多いフリーターは、そこまで難しいスキルが要求されない仕事をしていることが多いです。

そのため採用担当者からは、難しい仕事を割り振ったとしてもキチンと完遂してくれるかどうか分からないため、不安に思われやすいのです。

仕事の能力が低い人は、雇用したとしても会社の生産性にプラスになりづらく、正規雇用では基本的に敬遠されます。

こういう不安は、根拠のあまりない印象論ではあります。

しかし、採用担当者も人間である以上は私見が入ってしまうことも十分考えられるため、フリーターはこういった面からも正規雇用では不利であるといえるでしょう。

フリーターから正社員を目指すなら未経験向けの求人がオススメ

中途採用などと比べると、未経験歓迎と記載されている求人はフリーターでも正社員になりやすいものが多いです。

何故ならば、未経験歓迎ということは新人にじっくりと教えられる環境が整っているか、仕事の内容自体が誰にでも覚えやすい簡単なものである可能性が高いからです。

そのため、即戦力であることを前提とした雇用でないことが多いので、フリーターであっても正社員になりやすいのです。

ただし、こうした求人であっても同時期に似た仕事の経験者がくればそちらを優先する所が殆どなので、未経験者歓迎と記載されているからといっても油断せずにしっかりと企業へのアピールをしましょう。

そして、未経験歓迎の求人を中心に探すことだけでなく、これまでの段落で述べたような注意点や面接のコツなどもふまえて努力を積み重ねていきましょう。

そうすれば、フリーターから正社員へとなれる可能性はより高まるでしょう。

「フリーター 中途採用」によくある質問

中途採用されやすいフリーターの特徴は、4つあります。例えば、忍耐力や精神の強さがあるか?前向きで積極的な姿勢があるのか?基本的なビジネスマナーが出来ているか?履歴書面接対策をちゃんとできているか?説いた特徴です。詳しくは、本編の「中途採用されやすいフリーターの特徴は?面接官のチェックポイント」で解説をしておりますので、是非参考にしてみてください。

中途採用者がフリーターに抱く印象は、職場を転々としている、正社員になれなかった人材、社会的常識から教える必要がある、仕事能力が低いのでは?といった4つの印象があるため中途採用がされにくいのです。詳しくは、本編の「中途採用担当がフリーターに抱く印象」で解説を行っております。