働かない息子の背景には、本人なりの理由や目に見えない苦しみが潜んでいるケースが多くあります。

例えば「自分が何をしたいのか分からない」「以前働いていた職場でのトラウマがある」「自己肯定感が低く自信がない」「精神的な不調を抱えている」など、その理由はさまざまで、本人にもコントロールできない場合があるのです。

本記事では、息子視線の働かない理由と、親ができる具体的なサポートや接し方、頼れる支援機関について解説します。

「ただ叱る」「突き放す」などの方法ではなく、親子の信頼関係を築きながら自立への一歩を踏み出すためのヒントが見つかります。

息子の未来を焦らず一緒に切り拓いていきましょう。

この記事の目次

なぜ息子は働かないのか?本人視点の理由を解説

「なぜ息子は働こうとしないのか?」という疑問の裏には、本人から見た複数の心理的・社会的な要因が複雑に絡み合っています。

単に怠けているわけではなく、その背景には深い理由が隠れている場合が多いのです。

例えば「やりたいことが見つからない」「過去の失敗や職場でのトラウマが消えず、行動に踏み出せない」「自己肯定感の低さから自信を持てない」「人間関係に強い苦手意識がある」「親からの経済的な支援があるため、働く必要性を実感できない」などが挙げられます。

これらの要因は1つではなく、いくつも重なり合って長期化するケースも珍しくありません。

本章では、それぞれの背景を本人の視点から丁寧に解説していきます。

- 何をしたいか分からない

- 過去の失敗や職場でのトラウマがある

- 自己肯定感が低い

- 人間関係に苦手意識がある

- 働く必要性を感じていない

- 就職先を選びすぎている

- 精神的な不調がある

何をしたいか分からない

「何をしたいのか分からない」という状態は、多くの若者が抱える共通の悩みです。

学校生活では勉強や部活動に追われる一方で、自分の適性や興味を深く掘り下げる機会は意外と少なく、将来像を描く時間も限られています。

そのため、就職活動の時期が訪れても、具体的な目標や進みたい方向が定まらないまま選択を迫られるケースは珍しくありません。

そのため「とりあえず働かなければいけない」という動機では就職活動をする気にならず、行動を先延ばしにしてしまう傾向があります。

また、自分の得意・不得意や好き嫌いを理解するためには、実体験が必要です。

しかし、社会経験が少ないと体験すること自体が難しくなり、行動のきっかけをつかめないまま時間だけが過ぎてしまいます。

過去の失敗や職場でのトラウマがある

過去の失敗や職場でのトラウマは、就職への大きな壁となります。

例えば、前職で上司から繰り返し厳しく叱責された、同僚との人間関係で孤立した、大きなミスをして自信を失ったなど、心に深く刻まれた出来事は簡単に消えません。

「就職すると、また同じことが起こるのではないか」という不安が常に付きまとい、求人情報を見ても応募まで踏み出せない状況が続きます。

特に精神的ダメージが大きかった場合、職場という場所そのものが強いストレスに結びつきやすくなります。

その結果「働く行為=自分を傷つける可能性のある行動」と感じ、無意識のうちに回避するようになるのです。

この状態が長引くと、働く意欲の低下だけでなく、社会との関わりが薄れてしまい、就職が難しくなります。

自己肯定感が低い

自己肯定感が低い方は「自分には能力も価値もない」と感じやすく、就職活動や職場での挑戦において消極的になる場合があります。

例えば、周囲と自分を比較して「自分は劣っている」と思い込む、過去の小さな失敗を必要以上に引きずる、「どうせ採用されない」と応募前から諦めてしまうなど、行動を制限する思考が日常的に現れます。

この不安は自信の欠如だけでなく、人間関係や職場適応への恐れとも結びつきやすく、行動をさらに抑制するのです。

その結果、就職活動を先延ばしにする、内定が出ても不安で辞退してしまう、短期間で退職を繰り返すなど、安定した就労から遠ざかる行動パターンが定着してしまう場合もあります。

人間関係に苦手意識がある

人間関係に苦手意識があると、職場でのコミュニケーションが大きな負担となり、働く意欲が低下しやすくなります。

仕事では、上司や同僚との協力作業や報連相、雑談など、人とのやり取りが日常的に求められます。

これらが負担になると「働かないほうが安心」と感じやすくなるのです。

本人の立場では「会話のきっかけが分からない」「雑談が苦手」「誤解されやすい」などの不安が強く、応募をためらうケースもあります。

さらに、過去にいじめや人間関係のトラブルを経験している場合、その記憶が恐怖感を呼び起こす場合もあるのです。

このような状況は、本人の性格や能力が原因と思われがちですが、実際には職場環境や人間関係の質など、外部要因が大きく関わっていると言われています。

働く必要性を感じていない

働く必要性を感じられない状態では、どれほど条件の良い求人情報を見ても心が動きにくく、応募の意欲も湧きません。

例えば、実家暮らしで生活費の負担がなく、食事や家事を家族に任せられる環境にある場合、経済的な不安はほとんどなくなります。

さらに、最低限の娯楽や趣味が満たされていると「今の生活で十分」「わざわざ働く必要はない」という気持ちが強まりやすくなります。

本人の視点では、収入を得るための労働よりも、自由に過ごせる時間や精神的な気楽さのほうが価値が高く感じられるのです。

このような状態が長引くと社会とのつながりが薄れ、働くことへのハードルがさらに高まる可能性があります。

就職先を選びすぎている

就職先を選びすぎると応募の選択肢が極端に限られ、結果として行動が止まってしまいます。

例えば「高収入で残業ゼロ」「希望の勤務地のみ」「仕事内容も理想どおり」などの条件をすべて満たす職場は少なく、条件を優先しすぎるほど求人は減ってしまいます。

本人の視点では、少しでも条件が合わないと「そんな職場では働きたくない」と感じ、就職活動を進める意欲を失いやすくなるのです。

さらに、理想と現実のギャップが大きい場合、面接や内定後に失望して辞退する場合もあります。

条件を下げることは妥協だと感じるため、視野を広げるきっかけが掴みにくくなります。

そのため、働く機会を逃し、無職の期間が長引く悪循環に陥るケースもあるのです。

精神的な不調がある

うつ病や不安障害などの精神的な不調は、働くことはもちろん、日常生活を送ることさえ困難になる場合があります。

「朝起きてベッドから出るだけでもつらい」「外に出るのが怖い」と感じるため、求人情報を目にしても「今の自分には無理だ」と判断するケースは珍しくありません。

これらの不調は外見からは分かりにくいため、周囲から理解を得られにくく、孤独感や疎外感が強まりやすい傾向があります。

理解されないつらさは精神的な負担をさらに重くし、社会との距離が広がる可能性が高まります。

このような状態で無理に就職を急ごうとすると、症状が悪化するリスクが高まるため、非常に危険です。

働かない若者は全国に57万人

息子が働かない状況は、決して珍しいことではありません。

総務省統計局の調査によると、全国で若年無業者(15~34歳の無業者)は57万人にのぼります。

この「若年無業者」は学校にも通わず、就業も家事もしていない非労働力人口として定義されており、前年より1万人減少したものの、依然として深刻な水準です。

さらに見逃せないのは、35~44歳の無業者が全国に36万人存在する点です。

若いうちに就業の機会を逃すと、年齢が上がるにつれて再就職が難しくなり、無職の期間が長期化する可能性があります。

これは家族の生活設計や将来の経済的な不安を大きくする要因となります。

親の立場からすれば、息子が働かない理由を「やる気がないだけ」と決めつけるのではなく、背景を理解することが大切です。

対人関係の不安や過去の挫折経験、体調不良など、就職を妨げる要因は多くあります。

これらの事情を把握したうえで、息子を適切にサポートすると長期的な自立につながります。

参考:総務省統計局 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果の要約(P17)

働かない息子を働かせるために親ができること

働かない息子を働かせるためには、ただ叱ったり急かしたりするのではなく、自立を促しながら親子関係を損なわないようにバランスを取ることが大切です。

まずはやさしい声かけを意識し、息子が抱える不安や悩みを否定せずに受け止める姿勢を持ちましょう。

次に、家庭内で役割や小さな責任を持たせるのも有効です。家事の一部や買い物など、外との接点が生まれる行動から始めると、社会との距離が徐々に縮まります。

そして、いきなりフルタイム勤務を勧めるのではなく、短時間勤務や在宅ワークなど負担の少ない働き方を提案すると、心理的なハードルを下げられます。

必要に応じて、支援機関の活用も検討しましょう。第三者が関わると、親子間では伝わりにくいアドバイスや新しい選択肢が得られるかもしれません。

働かない息子を働かせるために親ができること主な5点について、それぞれ解説します。

- 息子の不安や悩みを受け止める

- やさしく声かけをする

- 家庭内で「役割」を持たせてみる

- 短期・単発の仕事や在宅ワークを勧める

- 支援機関に相談する

息子の不安や悩みを受け止める

働かない息子を働かせるためには、本人が抱えている不安や悩みをしっかり受け止めましょう。

多くの場合、働かない理由は怠けではなく、過去の失敗や人間関係のトラブル、将来への漠然とした不安などが背景にあります。

「なぜ働かないのか」と親が息子へ一方的に問い詰めると、心を閉ざしてしまうかもしれません。

そのため、アドバイスよりも傾聴を優先し、本人の言葉を最後まで聞く姿勢が重要です。

「それは大変だったね」「同じ立場なら、誰でもそう感じると思うよ」などと共感すると、息子に安心感が生まれます。

安心感は自己開示を促し、行動するきっかけにもつながります。焦らずに信頼関係を築くことが、長期的な自立支援となるのです。

やさしく声かけをする

息子に働きかけをする際は、厳しい言葉や命令口調ではなく、やさしい声かけが効果的です。

「早く働け」という圧力は、やる気を引き出すどころか反発を生む原因になります。

提案や質問の形で「どんな働き方に興味がある?」「まずは短時間から試してみるのはどう?」などのコミュニケーションを心がけましょう。

自分で考える余地を残すと、主体性が芽生えやすくなります。

また「あなたならできると思う」「これまでにも頑張れたことがあったよね」と、過去の成功体験を引き合いに出すと、自信の回復につながります。

親の声かけは、息子にとって行動の後押しとなる重要な要素です。

家庭内で「役割」を持たせてみる

家庭内で役割を持たせることは、働く準備段階として有効です。

家事や買い出し、ペットの世話など、小さな責任を任せると「自分が家族の一員として役立っている」という実感が得られます。

役割を持つと責任感や達成感を育み、将来的な職場での仕事にも通じます。

また、役割を果たす習慣は生活リズムの改善にもつながるのです。

いきなり外の仕事を始めるのが難しい場合でも、家庭内での役割を通じて少しずつ自信を取り戻すことが可能です。

小さな成功の積み重ねが、外の世界へ踏み出す勇気を育てます。

短期・単発の仕事や在宅ワークを勧める

働くハードルを下げる方法として、短期や単発の仕事、または在宅ワークを提案してみましょう。

アルバイトやイベントスタッフ、データ入力など、数日から数週間で終わる仕事は心理的な負担が軽く、仕事に慣れるための練習としても適しています。

また、自宅からオンラインでできる仕事であれば、外出や通勤に抵抗がある方でも取り組みやすくなります。

記事の執筆や簡単な事務作業などは、未経験でも始めやすい分野です。

これらの仕事で小さな成功体験を積み重ねると自信がつき、より長期的な雇用にも前向きになれます。

働いて得られる収入や「誰かの役に立てた」という自己評価の向上は、次のステップへ進むための強い動機づけとなります。

支援機関に相談する

親だけで抱え込まずに専門の支援機関を活用することは、働かない息子の自立を促すうえで非常に効果的です。

外部の支援機関では適職診断やキャリアカウンセリング、履歴書や職務経歴書の作成支援、面接の練習などの実践的なサポートを受けられます。

また、親からのアドバイスで反発してしまう息子の場合でも、第三者が間に入ると客観的な意見として素直に受け入れやすくなる場合があります。

精神的な不調がある場合は、心療内科や心理カウンセラーなど、医療・メンタルヘルスの専門機関と連携するのも有効です。

外部の支援機関を活用すると、息子が働く意欲を取り戻すための土台が築けます。

働かない息子に対して親がしてはいけないこと

働かない息子に対して親がしてはいけないことは、感情的かつ短絡的な対応で息子の意欲を損なう行為です。

働かない息子を持つ親の心中には不安や焦り、愛情と苛立ちが交錯しているケースが多くあります。

しかし、その感情に任せて息子に接すると、親子関係に亀裂をもたらし、息子の立ち直りや自立への意欲を削いでしまいかねません。

親が取るべき行動は、頭ごなしの否定を避けて息子の状況や心理に寄り添いつつ、自立や自己肯定感を育むことです。

働かない息子に対して親がしてはいけないこと7つについて、以下の内容を解説します。

- 頭ごなしに叱責する

- 他人と比較する

- 過剰に干渉する

- 生活を過度に支えすぎる

- 突き放す態度を見せる

- 自立を無理に急かす

- 精神的な不調の可能性を否定する

頭ごなしに叱責する

頭ごなしに叱責すると息子の自尊感情を深く傷つけるため、絶対に避けるべきです。

働かない息子を前にすると、親として「なぜ働かないのか」「いつまでこのままなのか」と感情的になるかもしれません。

しかし、その不満や焦りを感情のままぶつけて「怠けている」「情けない」などと頭ごなしに叱責すると、息子は自己否定感を強め、親との信頼関係が損なわれます。

人格を否定されるような言葉を受けると、心を閉ざしやすくなるのが一般的です。

そのため、問題の本質や本音を話す機会を失い、状況を改善するための糸口が見えなくなってしまうのです。

働かない理由には就職活動で失敗した経験や過去の職場でのトラウマ、人間関係のストレス、精神的な不調など、外からは見えにくい事情が潜んでいる場合があります。

感情的にならずに現状を共有し「息子はどうしたいと思っているのか」を冷静に聞き取りましょう。

叱責ではなく対話をすると、自立への道が開きやすくなります。

他人と比較する

他人と比較すると息子のやる気を奪い、劣等感を植え付けるため避けましょう。

「同級生の〇〇君は就職先が決まった」「いとこは一流企業で働いている」など、他人との比較は一見モチベーションを与えるように思えるかもしれません。

しかし、比較対象が優れていればいるほど、息子は「自分は劣っている」という感情に支配され、行動への意欲を失いやすくなります。

特に、長期的に働いていない状況では自尊心が低下しているため、他人との比較はダメージを増加させるのです。

さらに、親との関係も悪化し「親は自分を理解してくれない存在」と感じて距離を置かれるケースも少なくありません。

そのため、他人との比較ではなく、息子本人の成長や努力に注目しましょう。

「昨日より一歩前に進めた」「話せる時間が増えた」など、小さな変化を認めてあげると、自信が回復します。

他人との比較ではなく、承認と共感を軸にした関わり方こそ、息子の前向きな変化を引き出します。

過剰に干渉する

過剰な干渉は息子の自主性を奪い、自立を遠ざけるため避けるべきです。

働かない息子を見ていると、親はつい「何をしているの?」「今日はハローワークに行ったの?」と細かく確認したくなるものです。

しかし、このような過干渉は息子にとって監視や束縛と感じられ、自分の意思で動く意欲を低下させる可能性があります。

自分の行動を親から常に把握される状況は、プライドを傷つけるだけでなく、反発や閉鎖的な態度を生みやすくなります。

また、自立するためには自分で選び、責任を取る経験が必要ですが、親が先回りして口を出すほど、その機会は失われます。

そのため、息子には自由に行動させ、必要なときのみ相談できる距離感を保つと効果的です。

干渉する代わりに「必要なサポートは何か」を聞き出し、本人が求める範囲内で関わるように心がけましょう。

親が「監視役」ではなく「伴走者」になると、自立への道を開きます。

生活を過度に支えすぎる

生活を過度に支えると息子の自立心を奪い、働かない状態を長引かせる原因になる場合があります。

家賃や食費、光熱費、趣味や娯楽まで、すべて親が負担してしまうと、息子は経済的な危機感を持たずに生活できてしまいます。

そのため「働かなければ生活できない」という意識が薄れ、働く気力を失うのです。

最低限の生活保障は問題ありませんが、過度な援助は依存状態を長引かせる原因になります。

息子を働かせるためには、援助の範囲を明確にしたうえで、必要最低限に抑えましょう。

例えば、食費や家賃は一定期間支えるが、趣味や交際費は本人負担にするなど、経済的な自己管理を促す仕組みを作ります。

そうすると、息子は「自分で稼ぐ必要性」を現実として感じられるようになります。息子の自立心を育てつつ、援助の形を意識することが大切です。

突き放す態度を見せる

突き放す態度は息子の孤立感を強め、状況を悪化させる可能性が高くなります。

働かない息子に対して「もう知らない」「勝手にしろ」と突き放すような言葉や態度を見せると、一時的には刺激になるかもしれません。

しかし、多くの場合は息子を孤立させ、親子の信頼関係を断ち切ってしまいます。

特に、精神的に不安定な状態では、この孤立が息子の絶望感を増幅させ、引きこもりやうつ病を悪化させる場合があります。

働かない息子と距離を置きたい気持ちは理解できますが、完全に関係を断つのではなく、必要なときには話せる環境を保つことが大切です。

具体的には、日常会話や食事の時間だけでも会話をして、完全な断絶を避けましょう。

そのうえで、過剰な干渉はせず、一定の距離感を持つ方法が理想です。

親子の関係を維持しながら自立を促すためには、支える部分と本人に任せる部分を明確にし、突き放さずに適切な境界線を引くと効果的です。

自立を無理に急かす

自立を無理に急かすと、息子に過度なプレッシャーを与え、逆効果になる場合があります。

「もう〇歳なんだから働け」「いつまで働かずに家にいるの?」という急かしの言葉は、息子の焦りを煽る一方で、本人の準備や状況を無視することになりがちです。

その結果、プレッシャーでさらに動けなくなったり、就職しても長続きせず再び無職になったりするケースもあります。

自立は本人の意欲と準備が整ってから初めて成り立つものです。

親が考えたスケジュールを無理に押し付けると、息子は「自分のペースで動けない」という無力感を抱きやすくなります。

有効な方法は、長期的な目標と短期的なステップを親子で一緒に設定することです。

例えば「まずは週1日のアルバイトから始める」「半年後にフルタイムを目指す」など、段階的にゴールを設定・共有しましょう。

小さな成功体験を積み重ねると、無理なく自立を促せます。

精神的な不調の可能性を否定する

精神的な不調の可能性を否定すると、深刻な問題を見逃し、長期化させるリスクがあります。

働かない理由が「怠け」ではなく、うつ病や適応障害、発達障害などの精神的な要因による場合があります。

その場合「気の持ちよう」「やる気の問題」と決めつけてしまうと必要な支援が遅れ、状態が悪化するかもしれません。

精神的な不調は外見や日常会話だけでは判断しにくく、本人も自覚していないケースがあります。

「以前より無気力になっている」「睡眠や食欲の乱れがある」「表情が乏しい」などの兆候が見られる場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

提案する際は「心配だから一緒に行こう」という姿勢を持つことが大切です。

早期の理解と適切なサポートにより、回復と自立が早まります。

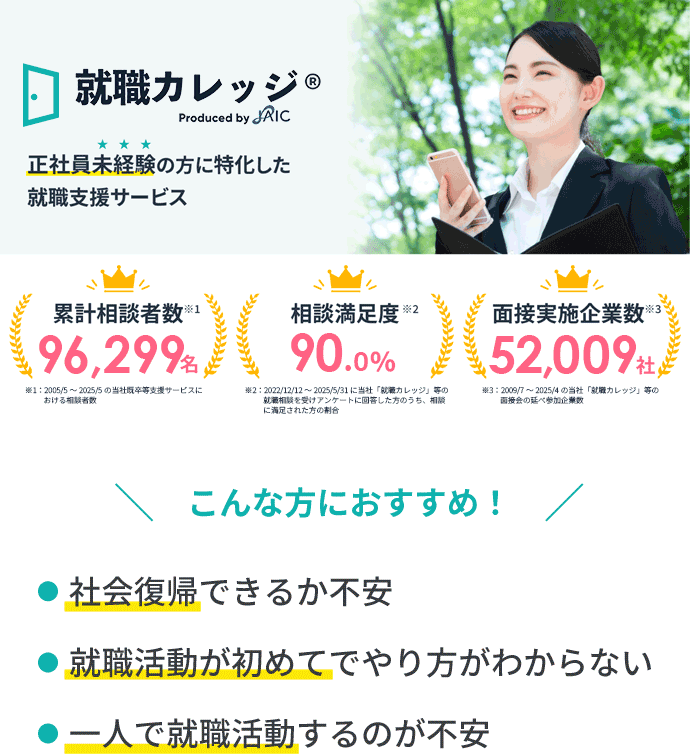

親が頼れる支援機関3選

働かない息子をサポートする際は親だけで抱え込まず、支援機関を活用しましょう。

息子が働かない状況は、親にとって精神的にも経済的にも大きな負担になります。

そこで頼りになるのが、行政やNPOが運営する支援機関です。

「地域若者サポートステーション(サポステ)」「育て上げネット」「生活困窮者自立支援制度」などは就労支援だけでなく、生活面・心理面でのサポートも行っており、本人だけでなく家族も相談できます。

これらの機関を活用すると、親も精神的な負担を軽減しながら、息子の自立に向けて進めるのが特徴です。

親が頼れる主な支援機関を3つ、それぞれ紹介します。

- 地域若者サポートステーション(サポステ)

- 育て上げネット

- 生活困窮者自立支援制度

地域若者サポートステーション(サポステ)

地域若者サポートステーション(サポステ)は15〜49歳の若者とその保護者を対象に、就労支援を継続的に提供する無料の相談窓口(厚生労働省の委託)です。

働くことに対して「どうしたらいいか分からない」「自信がない」「人間関係が苦手」「職歴にブランクがある」などの悩みに、キャリアコンサルタントや社会福祉士が丁寧に対応し、職場体験や応募書類のサポート、面接練習などを通じて働き出す力を引き出します。

令和6年度には新規登録者数1.7万人、総利用件数では延べ49.5万件、就職等の実績は73.7%に上る実績があります。

全国179か所にあり、保護者からの相談にも対応可能な柔軟性が魅力です。

育て上げネット

育て上げネットは、引きこもりやニートなど、社会的な孤立状態にある若者(10代〜30代)とその家族を対象に、多彩かつ柔軟な就労支援や相談支援を行うNPO法人です。

通所型支援プログラムの「ジョブトレ」では、農業や清掃などの仕事を体験し、若者の自信を育みます。

あなたと家族のアドバイザー「結」では、家族向けの相談支援(対面・オンライン)や勉強会、講演会が展開されており、家族が孤立せず共に歩む体制が整っています。

企業連携事業や行政連携事業も豊富で、家族の環境に合わせた豊富な支援が可能です。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、仕事に就くのが難しくなった方や、生活保護は受給していないが経済的に困窮している方など、多くの方を支援する国の制度です。

息子が長期間働かない状況になると、親の収入だけで生活を支えなければならず、家計は大きな負担を抱えます。

生活困窮者自立支援制度は、経済的・生活面の困難を抱える世帯を対象に、市区町村の窓口で相談から支援まで一貫して行なってくれる仕組みです。

「自立相談支援事業」では、本人や家族の状況を丁寧にヒアリングし、就労へのステップや生活再建の計画を一緒に策定します。

生活困窮者自立支援制度の大きな特徴は、息子本人だけでなく親や家族も相談対象である点です。

そのため、息子が窓口に行きたがらない場合でも、まず親が相談し、支援員と連携しながら息子に合った支援方法を探せます。

生活困窮者自立支援制度を利用すると、経済的な安心感を得ながら、専門家と一緒に息子の自立に向けたステップを踏めるのがメリットです。

まとめ

「働かない息子を働かせるにはどうしたらいいのか」という問いに対し、息子視点の心理的な要因と、親が取るべき支援方法や避けるべき行動、支援機関の活用方法について解説しました。

息子が働かない理由は「やりたいことが分からない」「過去のトラウマ」「自己肯定感の低さ」「精神的な不調」など、さまざまな要因が絡んでいます。

親ができることとして、まずは本人の悩みに共感し、受け止める姿勢が重要です。

そのうえで家庭内で役割を持たせたり、短期や在宅の仕事を提案したり、支援機関を活用すると、段階的に自立へ導けます。

頭ごなしの叱責や他人との比較、過干渉などは逆効果になりやすいため注意が必要です。

また「地域若者サポートステーション(サポステ)」「育て上げネット」「生活困窮者自立支援制度」などの外部機関を活用すると、息子の就職への道をより確かなものにできます。

焦らず、息子の状態や気持ちに寄り添いながら、社会とのつながりを少しずつ取り戻せるよう伴走しましょう。

当社の就職に関するコンテンツの中から、ニートの就職活動に不安を感じている方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。