既卒から公務員を目指すのは厳しいのでしょうか?

既卒で公務員を目指しているものの、難しいのではと不安を感じている人も多いかもしれません。

この記事では、既卒者が公務員になる難易度をデータから解説しつつ、就職する前に知っておくべき「公務員の実情」についても解説をします。

中には民間企業の方が向いている人もいるので、あなたが公務員と民間企業のどちらにあっているかも検討してみましょう。

また、志望先を公務員から民間企業に切り替える場合の対処法も解説しているので、参考にしてください。

実は、この噂はデータがなくて、そう言っている人がいるだけなんだよ!実際にデータをもとに解説していくから参考にしてみてね。

この記事の目次

既卒で公務員は厳しい?-合格率をもとに解説-

既卒者が公務員を目指すのは難しいと言われることについて、試験合格率や内定率等のデータをもとに考えてみましょう。

公務員の合格率

大前提として公務員試験には数多くの種類があります。

国家公務員・地方公務員などの種別で大別され、さらに受験者の属性(院卒者、大卒程度、高卒程度、社会人など)によっても分けられます。試験問題はそれぞれ異なり、難易度にも差があります。

それでは、既卒者が受験できる「大卒程度」の受験者数と合格率を見てみましょう。

まず、国家公務員のデータは下記の通りです。

- 総合職試験(大卒程度) 申込者14,965名、合格者1,216名、合格率8.1%、倍率12.31倍

- 一般職試験(大卒程度) 申込者28,521名、合格者6,031名、合格率21.1%、倍率4.73倍

次に、地方公務員試験の中から、一例として東京都職員の合格率をご紹介します。なお、Ⅰ類Bは大卒程度の試験です。

- 東京都Ⅰ類B 受験者2,506名、合格者689名、合格率 27.4%、倍率3.6倍

やはり試験種別により合格率にも差がありますが、紹介した中でもっとも合格率が高い地方公務員(東京都)の場合でも合格率は27.4%・倍率は3.6倍ですので、約4人に1人は決して簡単な試験ではないという印象です。

既卒が公務員は厳しい/不利と言われがちな理由

既卒者が公務員になるのは難しいと噂されるのはどうしてなのでしょうか。その理由を考察してみましょう。

新卒と既卒の割合が公表されていないため

前出の「公務員試験の合格率等のデータ」では、受験者が新卒あるいは既卒であるかどうかの統計が公表されていません。

一方、「民間企業への内定率」は、新卒・既卒それぞれのデータが公表されています。

現役大学生の内定率は、文部科学省「令和3年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査」によれば、2021年10月1日の時点で『71.2%』です。

既卒者の内定率は、マイナビ「2021年度マイナビ既卒者の就職活動に関する調査」によると、2021年9月後半の段階で『42.4%』です。

- 現役大学生:71.2%

- 2021年度 既卒者:42.4%

同じ時期に就職活動をしていても、既卒者の就職内定率は、現役大学生の6割に満たないことがわかります。民間企業への就職において、既卒者が新卒よりも厳しい状況にあるため、「公務員への就職にも、同様の傾向があるのではないか?」と考えられているのかも知れません。根拠になるデータの公表もなく、あまり気にする必要はないと言えそうです。

新卒時に就職できなかった劣等感を感じているため

新卒での就職活動がうまく行かずに既卒となった場合、新卒で就職した友人や知り合いに対して劣等感を感じることもあるでしょう。

ただ、自分の能力や経歴を卑下してしまい、「民間企業の就活に失敗した自分には、公務員試験もきっと無理に決まっている」と思い込んでしまうケースも考えられます。

公務員試験の面接で一度落ちてしまっているため

新卒時の面接で不合格となった人も、公務員試験への心理的なハードルが高くなってしまうことが想定されます。筆記試験はクリアできたのに面接を通過できなかった場合、既卒になったことでさらに面接での評価が低下するのではないかと考えてしまいがちです。

既卒でも試験対策をすれば公務員になることは可能

公務員の就職は、民間企業とは違い試験による選考がメインであるため、新卒・既卒という枠に関係なく比較的公平に評価してもらえる傾向にあります。

また、ほとんどの公務員試験は30歳前後を上限として募集しており、大学卒業後しばらくの期間はチャレンジできる期間があるため、「既卒が不利」とは一概に言えません。

既卒でも公務員浪人を経て合格している人も実際に存在します。

それでもこうした噂が流れるのは、「既卒に対するネガティブな印象」や「既卒者自身の劣等感や言い訳」が積み重なったイメージによるものと考えられます。

後述しますが、筆記試験や面接への対策を十分に行えば合格できる可能性もありますので、根拠のない噂に惑わされないことが肝要と言えるでしょう。

既卒になると、どうしても劣等感を感じてしまって、公務員試験に不利なんじゃないかと思う人が多いみたいだね。

既卒が知るべき公務員の実情を紹介

既卒でもしっかりと準備をすれば公務員になれるとお話ししてきましたが、そもそも「公務員こそ、自分が目指すべき道なのかどうか」に立ち返って考えてみましょう。

公務員として働く人たちの声や実情をご紹介します。

公務員として働いている人の満足度は実は低い

『公務員の仕事に対する満足度は、全業種の中でワースト5』という衝撃的な調査結果を、SNS投稿分析のスナップレイスが発表しました。

引用:PRITIMES「17業種別の仕事満足度ランキング発表!ソーシャルリスニングで遂に真実が判明」

仕事満足度ランキングによると、公務員は下から4番目という結果で、残念ながら仕事への満足度は低いと言われています。また、公務員の仕事満足度を詳細に分析したヒストグラムを見てみると、次のような特徴が見られます。

- 満足感も不満もないという人が非常に多い

- 高い満足度を持つ人はほとんどいない

- 少しの満足感や少しの不満を抱える人が多い

仕事への満足度が高い公務員は、給与の安定性以外に「仕事の面白みを感じられる職種や職場環境にいる人」だと推測できます。ただ、満足度の高い職種や職場環境にいる公務員はごくわずかであるようです。

公務員から民間企業に転職するのは難しい

公務員が民間企業へ転職するのは、以下のような理由から難しいと言われています。

- ビジネス思考がないから

- 活かせるスキルが少ないから

- 人脈が活かしづらいから

もちろん、すべての公務員が上記に当てはまるわけではありません。ただ、このような先入観を持たれる可能性があるということです。その点を踏まえて応募書類の作成や面接対策をする必要があります。

コロナ禍でもリモートワーク化が進まない

新型コロナウイルスの感染拡大により、政府は緊急事態宣言で「テレワークで出勤者を7割削減」という目標も盛り込みました。ところが、出勤自粛を呼びかける側である自治体の公務員が十分にテレワークができていない実態が浮き彫りになったのです。

リモート環境整備の遅れや意識の低さを指摘する声もあり、公務員の働く環境に対する満足感はこの点でも高いとは言えないようです。

引用:産経新聞「公務員のテレワーク進まず 住民との窓口多く対応に苦慮」

こうした実情も考慮した上で、公務員として働きたいかどうかを改めて考えてみてください。

公務員になる前にしっておきたい実情なので、理解して公務員を目指すようにしよう!

既卒が公務員になるメリット・デメリット

既卒者が公務員に就職するメリットとデメリットを解説します。

メリットとデメリットを理解した上で、公務員を目指すか検討してください。

既卒が公務員になるメリット

公務員に就職するメリットとして、以下の3点があげられます。

- 1.働き方が安定していて安心

- 2.社会的信頼がある

- 3.国や地域のために働くことができる

それでは詳しく解説していきます。

1.働き方も給与も安定していている

公務員は、給与が安定しています。なぜなら、公務員の給与は税金が原資となっているからです。

民間企業では、景気の悪化や売り上げ次第で社員の給与額にすぐその影響が及びます。また、成果主義を導入する企業も増加し、成績を上げなければ昇給もないというのが現状なのです。

公務員は原則として仕事の成果とは関係なく、年功序列により昇給していきます。公務員が人気である大きな理由は、業務をしっかりと遂行すれば安定した給与が約束されているからです。

人事院『令和2年国家公務員給与等実態調査』によると、国家公務員全体の平均給与月額は41万6203円(平均年齢42.9歳)です。

また、総務省『令和2年国家公務員給与等実態調査』によれば、全地方公共団体における一般行政職の平均給与月額は 40万654円(平均年齢42.1歳)ということがわかりました。

賞与は国家公務員は4.45ヵ月分。地方公務員は各自治体の条例や地域企業の水準を踏まえて決定されるため、自治体で差があります。おおむね国家公務員と同様とすると、公務員の平均年収は680万円程度になる計算です。

引用:人事院『令和2年国家公務員給与等実態調査』、総務省『令和2年国家公務員給与等実態調査』

ただ、世の中の経済状況によっては変化が生じます。公務員と民間企業の給与と景気の関係性については、下記の傾向があるようです。

- 景気が良いと、民間企業の方が給与が高い

- 景気が悪いと、公務員の方が給与が高い

「公務員の給与は高額」というイメージが広がったのは、しばらく不景気の期間が長く続いている影響が考えられます。民間企業の場合は業績が好調であればダイレクトに給与に反映されることもありますが、公務員の給与額には上限があります。

また、前述の給与額はあくまで平均値であり、公務員であればどの職種でも給与が高いというわけではありません。職種間で大幅な差があり、民間企業の方が高収入な場合もありますので、その点は注意が必要です。

2.社会的信頼がある

公務員の雇用は民間企業に比べて安定していると考えられています。業績不振によるリストラなどはほぼ無いと言えます。

そのため、住宅ローンなどが組みやすいといった傾向もあるのです。また、家族や親戚、結婚を考えている相手などから好印象を持たれることも多いようです。

このように社会的な信用の高さも、公務員が人気である大きな理由です。

3.国や地域のために働くことができる

国家公務員は国のため、地方公務員は地域のために働く仕事です。行政や法律、政治、福祉、災害、事故・事件など、人々の暮らしに欠かせない仕事に携わることになるため、そこにやりがいを感じる人も多いようです。

「お役所仕事」などと揶揄されることもありますが、公務員がさまざまな業務を担当しているおかげで、私たちが助けられている部分は少なからずあります。「世の中のためになる仕事がしたい」「自分が生まれ育った地域をもっとよくしていきたい」という人にとって、公務員はとてもやりがいのある仕事だといえます。

既卒が公務員になるデメリット

公務員に就職するデメリットには、以下の3点が考えられます。

- 1.配属によっては長時間労働もある

- 2.給与が低く、民間企業よりも稼げない

- 3.転勤や部署移動が多い

こちらも、順番に詳しく見ていきましょう。

1.配属によっては長時間労働もある

公務員にはブラックな職場もあります。

実際に存在する事例は、下記のとおりです。

- 繁忙期は徹夜になることも

- 毎日帰りが23時すぎ

- 3日くらい家に帰れない

労働基準法はあくまでも民間企業の従業員を守るためのものなので、公務員には適用されません。

2.キャリアチェンジが難しい

最大のデメリットは、キャリアチェンジしにくいことです。

特に、30歳を超えてから民間企業への転職は難しいようです。なぜなら、営利目的の業務経験が無いためです。

民間企業はすべて「営利目的」で経営をしています。公務員は非営利なので、ビジネス感覚やスキルが身についていないと捉えられてしまう場合があります。

20代であればまだキャリアチェンジは可能ですが、それ以降は優位性のある専門分野などが無ければ民間企業への転職は難しくなります。

特に懸念されるのは、30代以降で職場での人間関係のトラブルが起きた場合です。転職しにくいとなると、なんとか耐え続けるしかありません。

うつ病になる公務員が多い理由は、ここにあります。平成29年度、地方公務員で「精神及び行動の障害」を発症した人は1400人を超えています。

実は、公務員は「キャリアが長くなると、つぶしがきかない」という側面もあるのです。

参考:一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会の「地方公務員健康状況等の現況」

3.転勤や部署異動が多い

公務員は、定期的に転勤や部署異動があります。理由は様々ですが、1つは「特定の事業者や個人との癒着を防ぐため」です。

特定の職種や同じ職場でキャリアを積んでいきたい人や、引っ越しを伴う転勤を希望していない人には不向きであるといえそうです。

公務員のメリット・デメリットの両面を理解しておくことで、後悔しない選択をすることができるよ。

既卒が公務員を目指すときの進め方

それでは、実際に公務員への就職を目指す場合の進め方について解説します。

既卒で目指せる公務員の種類を知ろう

既卒者が目指せる公務員の種類は、下記の3つです。

- 国家公務員

- 地方公務員

- 公安系公務員

それでは、ひとつずつ紹介していきます。

国家公務員

まず、1つ目は「国家公務員」です。国家公務員は、中央省庁や裁判所など国家の運営に関わる業務に携わる公務員です。

また、国家公務員は下記の2種類に分けられます。

- 国家公務員 総合職

- 国家公務員 一般職

それでは、上記の2つに分けてさらに細かく解説します。

・国家公務員 総合職

「国家公務員 総合職」とは、「官僚」と呼ばれる人たちです。長時間労働が常態化している省庁も多く、業務上の責任を問われた際には辞職の可能性もある、かなり厳しい環境での業務です。ただし重責である分、収入や手当などの待遇は公務員の中でも手厚い部類に入ります。

また「国家公務員 総合職」は基本的な一般教養に加え、政治に関する知識や幅広い分野の学力が条件になっており、難易度はかなり高いといえます。

・国家公務員 一般職

「国家公務員 一般職」は事務が中心業務になっており、先に紹介した「国家公務員 総合職」の補助的な業務を行います。

大卒に限らず高卒でも受験の資格があるため、毎年多くの人が「国家公務員 一般職」を受験し、倍率が高いことでも知られています。また、待遇面を見てみると、総合職に比べれば金額水準は劣りますが、収入や待遇は安定しています。

地方公務員

2つ目の種類は「地方公務員」です。「地方公務員」とは、その名のとおり日本各地の自治体の職員で、様々な種類の職種があります。

たとえば、公立学校の教員も「地方公務員」です。教員の場合は「教育採用試験」の合格が絶対条件ですが、教員免許も取得しておく必要があります。

国家公務員の「総合職・一般職」に比べると待遇は下がってしまいますが、通常の生活には困らない収入が得られます。

公安系公務員

公安系公務員は「治安・秩序」を守る仕事です。警察官や自衛官、消防士が該当します。

「国家公務員・地方公務員」とは異なり、実技試験や柔道・剣道などのスキルが必要とされます。公安系公務員では、文武両道が求められるのです。

筆記試験と面接対策それぞれの準備をする

既卒で公務員を目指す場合の、筆記試験と面接の対策について解説します。

どの公務員試験も、だいたい以下のような試験内容となっています。

- 一次試験:筆記試験と小論文

- 二次試験:面接

それでは、試験対策を見ていきましょう。

筆記試験の対策

筆記試験の対策は下記のとおりです。

- 1.一日8時間は勉強する

- 2.勉強期間は一年を想定する

- 3.筆記試験の勉強を優先する(小論文はその後でいい)

- 4.各教科の参考書と問題集を1冊ずつに絞る(あれこれ買わない)

- 5.1冊の問題集を完璧に解けるまで、何周も繰り返す

- 6.次に過去問集を買い、完壁に解けるまで何周も繰り返す

- 7.小論文対策は、試験の2ヶ月前くらいからでOK

- 8.可能であれば公務員試験の予備校に通う

公務員試験は、筆記試験がかなり重要です。筆記試験に合格しなければ、面接に進めないからです。既卒者の強みは「時間的な余裕があること」ですから、一日8時間の勉強時間を確保しましょう。

面接の対策

面接の対策は、筆記試験に合格してからでも遅くありません。

既卒者に必ずされる質問は「なぜ就職しなかったんですか?」です。しっかり答えられるように準備をしましょう。

また、公務員の面接特有の質問は「なぜ公務員になりたいのか?」です。できれば避けた方が良い回答例は下記のとおりです。

- 安定しているから

- 定時に帰れそうだから

- 仕事がラクそうだから

これらは正直な気持ちかも知れませんが、どれも自分本位の理由で好印象にはなりません。

あくまでも「公務員になって、どんな貢献をしたいのか」についてよく考え、根拠もふまえて話せるようにしておきましょう。

たとえば地方公務員の場合「地域の人たちに貢献したい」という志望動機であれば、そう考えるようになったきっかけ・エピソードを交えて話すと伝わりやすいでしょう。

既卒が公務員試験の準備をする方法

既卒者が公務員の試験準備をする際、独学か予備校が主な方法です。

自分は「マイペースで勉強したいタイプ」か、あるいは「人に教えもらう方が効率良く勉強できるタイプ」か、学生時代の勉強スタイルや自分の性格・タイプにあっている方法を選びましょう。また、試験準備にあてられる時間や金額によっても適した方法は異なります。具体的に見ていきましょう。

独学

参考書や問題集などを購入して、自分自身で勉強する方法です。さまざまな出版社が公務員試験対策の教材を出しているため、いくつかの書籍を購入すれば試験対策が可能です。最低限の費用に抑えられるのが大きなメリットです。

しかし、ある程度長い期間をあてる必要があり、一人で勉強するモチベーションを保てないおそれもあります。最近はツイッターやyoutubeで公務員試験に関する情報収集をしたり、受験生同士で励ましあう人も多いようです。合格に対する目的意識を人一倍高く持ち、情報収集や学習計画、自己管理をしっかり行う必要があります。

通信制の予備校

予備校では、公務員試験の勉強に特化したカリキュラムが構築されており、比較的に短期間で効率よく試験対策ができます。

通信制の場合、予備校の授業を録画した映像や、教材テキストをつかって自宅で学習します。PCやスマホからWEBで視聴する、または手元に届くDVDで視聴します。

通学制とは異なり、自分の好きな時に好きなペースで学習できるのが利点です。自宅から予備校までが遠い場合も、通信制のメリットが活かせます。

通学制の予備校

通学制の場合、分からないことがあればすぐに講師に質問でき、学習をスムーズに進められます。また、同じ目標を持った人たちが周囲にいるので刺激になり、試験へのモチベーションを維持しやすいのが大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、通信制の予備校にはより多くの費用がかかります。そのためアルバイトを並行して行う人もいますが、勉強と仕事の両立は体力的に難しい場合もあります。無理をして体調を崩してしまっては本末転倒なので、自分の環境を見直して現実的な方法を選ぶようにしましょう。

どの方法がいいかは自分次第。自分に合った公務員試験の方法で準備していこう。

既卒で公務員を目指すときのポイント

既卒が公務員を目指す場合に知っておくべきポイントについて解説します。知っていないと後悔する情報もあるので参考にしたうえで対策をしていきましょう。

公務員には年齢制限がある

次に、公務員試験の年齢制限についてご紹介をしていきます。

・年齢制限がない場合

私たちが現在住んでいる日本という国では、昔は就職をするにあたって厳然とした年齢制限というものが存在していました。新聞を手に取り求人欄を見てみると「30歳以下限定」というような条件だったり「40歳未満限定」だったりと求人にも多くの条件が付いていました。ですが、雇用対策法の改善などもあり、2007年の10月から求人における募集や採用の年齢制限などは禁止というような義務化がされていきました。なので、今までついていた就職・転職の年齢の条件というのはなくなったのです。

・年齢制限のある場合

ですが、例外もあるのです。それは、労働基準法という形で定められている危険有害業務などに従事をしている場合や定年未満での労働者を募集する場合などは年齢制限を付けるというような事が出来るのです。また、原則としては年齢不問なのです。応募の報告を行う際なども若者を勧誘していると疑われるような表現をしないよう国の方からの指示があるのです。ですが、次第に緩くなってきていて、公務員の試験には依然として年齢制限が設けられたのです。

また、公務員の年齢制限に関しては下記の記事を参考にしてみてください。

参考:公務員試験の年齢制限は何歳なのか【ひと目で分かる上限の一覧付き】

既卒になって取り組んだことをアピールする

新卒時の面接では「学生時代に頑張ったことは何ですか?」と聞かれますが、既卒者に対しては「既卒の期間に何をしていましたか?」とよく質問されます。

この質問にどう答えるかはとても重要です。なぜなら、既卒になってからの努力や成長をアピールできないと、同じミスを繰り返す人だと評価されてしまう可能性があるからです。

新卒よりも社会の厳しさを知っている点を伝え、志望動機につなげるのがおすすすめです。たとえばアルバイトもひとつの社会経験ですから、そこで得たことをアピールしてみましょう。

職種別の勉強時間の基準を知る

公務員試験突破に必要な勉強時間の目安は、1000時間〜1500時間だと言われています。

しかし、合格ラインの平均6〜7割を超えるための勉強時間は、職種別に異なります。国家公務員 総合職の場合は13か月程度、国家公務員 一般職・地方上級公務員の場合は10か月程度、市役所(一般教養のみ)・警察・消防の場合は7か月程度の期間を要するとされています。

ただ、これらはあくまで目安であり、実際に問題が解けるか否かをもっとも重視して勉強することが大切です。

一般的な勉強時間など基準を知ったうえで、しっかりと対策していこう!

既卒は公務員と民間企業の両方を見るべき?

公務員と民間企業を比較すると、就職しやすいのは求人数が多い民間企業です。公務員の合格率は、職種にもよりますが10~30%程度です。特に既卒の人は、公務員を目指すと同時に、民間企業への就職も視野に入れておくのが安心です。

公務員試験に落ちた時のことも考えておく

いつまでも公務員試験に合格できないと、年齢を重ねてしまいます。正社員で働いたことがない期間が続くと、さすがに民間企業でも採用されにくくなっていきます。結果として、公務員にもなれない、民間企業にも雇ってもらえない最悪の状況になります。

公務員試験に合格できなかった場合に備え、次のポイントを考えておきましょう。

- 公務員をあきらめるライン(期限)を決めておく

- 民間企業と併願する

上記のような対策を取っておくことをおすすめします。

あなたの人生の目的は「公務員になること」ではなく、あなたらしく生きることです。そのための選択肢として、民間企業も視野に入れて就職活動を進めましょう。

公務員よりも民間企業が向いてる人の特徴

公務員と民間企業、それぞれの仕事に「向いているタイプ」と「向いていないタイプ」があります。ご自身はどちらのタイプか、ぜひチェックしてみてください。

実力に応じた給与がほしい

公務員の給与は安定していますが、個々の実力や実績がダイレクトに反映されることはありません。一方、民間企業の中には、自分の働きにより組織の収益が上がった場合には、報奨金やボーナス等に反映される会社もあります。「自分の実績や能力を正当に評価してほしいタイプ」の人には、民間企業の方が向いているといえるでしょう。

専門的なスキルを磨きたい

「公務員の職種の中に明確にやりたい仕事がある人」や「仕事の内容よりも安定性を重視する人」には、公務員が向いているでしょう。ただ、かなり専門的な技術職などでない限り、特定の分野でのスキルアップの機会は民間企業に比べて少ないかもしれません。明確に定められている業務をこなすのがメインである場合、好奇心が旺盛な人は退屈さを感じてしまうでしょう。

民間企業では業界ごと、あるいは「営業」「プログラミング」「マーケティング」などの職種ごとに、専門性のあるスキルを身に付けられる可能性があります。これらは「ポータブル・スキル」と呼ばれ、より条件のいい会社への転職の道も開けます。

早く出世していきたい

民間企業に比べ、公務員には年功序列の制度がしっかりと根付いています。それを「安心」と捉えるか、それとも「不満」に感じるかによって、公務員への向き・不向きを判断する材料のひとつになります。同僚よりも早く出世したい、自分の成績が昇進という形でも評価されたいタイプの人は、民間企業の方がやりがいを感じることでしょう。

民間企業を目指すときの準備とは

「公務員よりも民間企業が向いてる人の特徴」を見てきましたが、民間企業に就職する手順も確認しておきましょう。

- 1.自己分析

- 2.業界分析

- 3.企業分析

- 4.志望動機や自己PRを作成

- 5.面接対策

1つずつ解説していきます。

1.自己分析

まずはあなた自身のことを知りましょう。自分が何をしたいかわからないと、どんな企業にエントリーすればいいかわからないからです。

自己分析するときは、過去の出来事を書き出すと良いですね。

- あなたが得意なこと

- あなたが好きなこと

- どんなときにやりがいを感じるか

- どんなときにやる気を失うか

上記のようなことを実際に書き出して分析しましょう。あなたがやりたい仕事が見えてくるはずです。また、ジェイックでは自己分析についての記事を書いているので気になった方は是非読んでみて下さい。

2.業界分析

あなたがやりたいことがわかったら、それを叶えられる業界を探しましょう。誤って違う業界に入ってしまうと、苦痛でしかないからです。業界分析には、以下のような方法があります。

- ネットで調べる

- 業界の本を買ってみる

- SNSで業界人をフォローする

上記の方法を併用して、効率的に行っていきましょう。

3.企業分析

業界が定まったら、業界内のどの企業に就職するか絞り込みましょう。企業によって、中身が全然違います。自己分析結果も元にして、あなたが良いと思える企業を探しましょう。

注目すべきは「事業内容」です。「どんなビジネスをしている企業なのか」に興味をもたないと、就職しても続かないからです。

- 給料

- 休み

- 残業

- 福利厚生

くれぐれも、上記のような条件だけで応募先を選ばないようにしましょう。

4.志望動機や自己PRを作成

応募先企業を絞り込めたら、履歴書に書くための志望動機と自己PRを作成しましょう。自己分析・業界分析・企業分析がしっかりできてると、志望動機と自己PRはすんなり書けるものです。もし書けない場合は、自己分析からやり直してみましょう。

5.面接対策

書類選考を通過すれば、すぐに面接が行われます。そのため、面接対策も早いうちからやっておきましょう。特に「なんで就職しなかったんですか?」という質問には、しっかりと答えられるようにしましょう。

面接の練習で効果的なのは、あなたが話しているのをスマホで撮影して見てみることです。自分が話している姿を確認することで、あなたの弱点がわかります。

例えば、以下のような点です。

- 声が小さい

- 話がわかりにくい

- 視線が泳いでしまう

録画したものを客観的に見てみると、このような弱点が如実に見えてきます。ぜひ有効に活用しましょう。

公務員、民間企業どちらにも得手不得手があるので、自分に合っている方を選択しよう。

既卒で公務員から民間企業に切り替える時の就職方法

既卒の具体的な就活方法は、下記の3つです。

- 1.ハローワーク

- 2.就職サイト

- 3.既卒向けの就職エージェント

特徴を1つずつ解説します。

1.ハローワーク

国が運営する、就職の相談窓口です。ハローワークのメリットは下記のとおりです。

- 地元企業の求人が多いので、地元で働きたい人には良い

- どの町にもある

一方、ハローワークのデメリットには下記の項目があります。

- 既卒に特化しているわけではない

- ブラック企業の求人票もある

- 求人検索がわかりにくい

メリットが活かせそうであれば、ハローワークに行ってみましょう。

2.就職サイト

就職サイトで就活することも可能です。メリットは下記のとおりです。

- 既卒向けの求人情報を探せる

- 気軽にスマホで求人情報を検索できる

- 登録すると求人情報がメールで送られてくる

- 自分のペースで就活できる

一方、デメリットは下記のとおりです。

- 求人情報に良いことしか書かれていない

- 応募などの作業は自分でやる必要がある

- 書類作成や面接対策のサポートはない

- どの企業が自分に合うかわからない

自分のペースで就活したい人、なおかつ自分で応募先企業を選定できる人におすすめです。

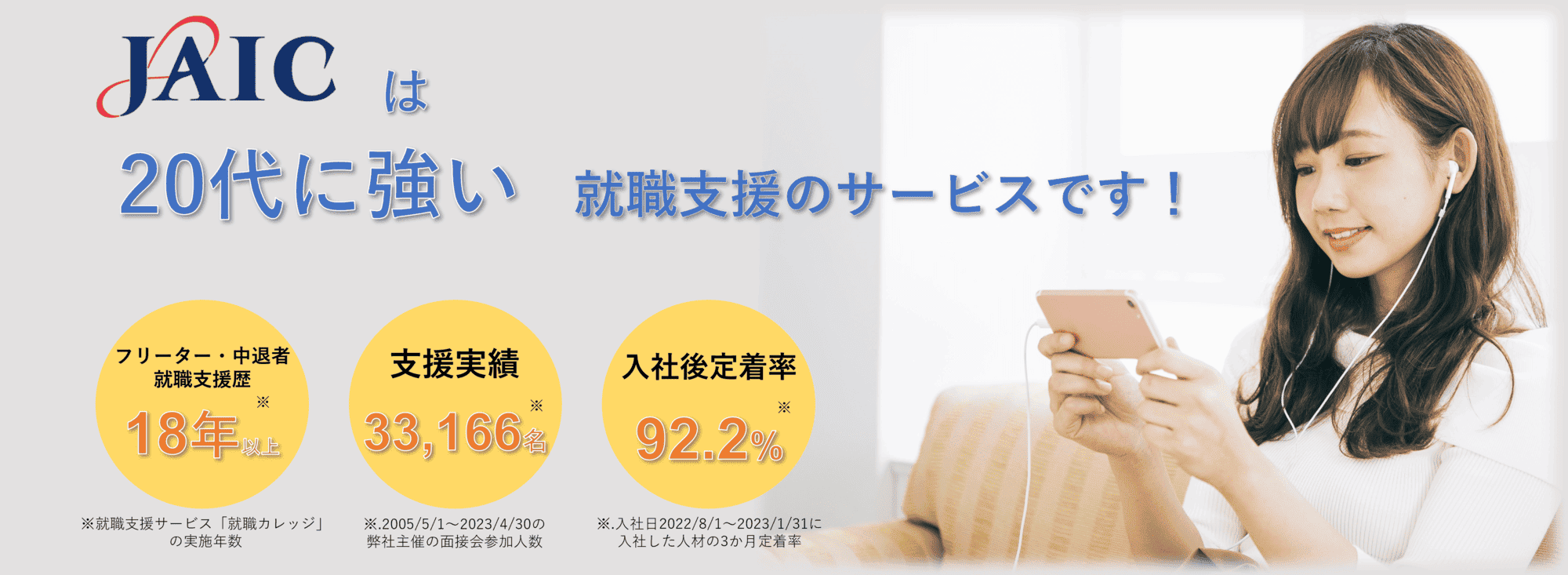

3.既卒向けの就職エージェント

既卒向けの就職エージェントは、担当者がついて就職活動全般をサポートしてもらえます。

メリットは下記のとおりです。

- 既卒を積極的に採用している企業に出会える

- あなたの適性に合う企業を紹介してくれる

- 書類作成や面接対策のサポートを受けられる

- 担当者がつくので心強い

一方、デメリットとしては下記の点があります。

- 就職サイトのように大量の求人情報を見られない

- マイペースで自由に就活したい人には不向き

既卒就活のプロからサポートを受けたい人は、既卒向けの就職エージェントに相談しましょう。

既卒向けの就職支援も増えているので、公務員から民間企業に切り替える時にはぜひ利用してみよう!

まとめ

既卒者でも公務員になれるのか、またその方法についてご紹介してきました。

また、公務員よりもむしろ民間企業に向いている人もいることや、公務員を目指しつつ並行して民間企業への就職活動を行うメリットも解説しました。

公務員と民間企業、それぞれの持つメリット・デメリットや、あなた自身の向き・不向きを知った上で、どう働いていきたいかを踏まえて検討してください。いずれの道を選ぶにしても、短期間で効率よく目標に向かっていくことを心がけましょう。

「既卒の公務員」に関するよくある質問

既卒でも公務員になることは可能です。ただ、試験種別により合格率にも差がありますが、試験の倍率は低い方でも3.6倍です。約4人に1人しか合格できないのは決して簡単ではないという印象です。公務員だけに絞り込まず、民間企業も併願して就活しておくのが安心でしょう。

公務員志望から民間企業への就活に切り替える場合、具体的な方法としては、ハローワーク・就職サイト・既卒向けの就職エージェントの利用があげられます。既卒就活のプロから応募書類の書き方や面接対策のサポートを受けたい人は、既卒向けの就職エージェントに相談しましょう。

公務員と民間企業、それぞれの持つメリット・デメリットや、あなた自身の向き・不向きが自分ではよくわからないという方は私たちジェイックの「就職相談」を利用してください。無料で就活のプロがご相談に応じ、自己分析のサポートを受けられます。

こんな人におすすめ!

- 自分に合った仕事や場所を見つけたい

- ワークライフバランスを重視したい

- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい

既卒になると公務員になりづらいって噂をよく聞くけど本当かな?