社会福祉士になるには高卒の学歴でも大丈夫か知りたい人は多いのではないでしょうか?

この記事では、高卒でも社会福祉士になる方法を始め、高卒が社会福祉士を目指す時に知っておきたい知識を網羅的に解説します。

社会福祉士に興味がある高卒の人は参考にしてみてください。

この記事の目次

社会福祉士になるには高卒でも大丈夫!

社会福祉士になるには高卒の学歴でも問題ありません。

身体的・精神的・経済的なハンディキャップを抱えた人の悩み事を支援する社会福祉士は、近年福祉的な問題が注目される中で活躍が期待されています。

ここでは、高卒が社会福祉士になるための概要について解説します。

社会福祉士に合格する必要がある

社会福祉士を名乗って働くためには、国家試験である「社会福祉士国家試験」に合格する必要があります。

社会福祉士は「名称独占」の国家資格になりますので、医者や看護師といった「業務独占(資格保有者しかその業務に従事できない)」とは異なり、資格を保有していなくても社会福祉士の仕事は可能です。

しかし、社会福祉士と名乗って働き、キャリアを歩んでいくためには、社会福祉士の資格を保有しなければいけません。

受験資格が存在する

社会福祉士国家試験には12パターンの受験資格が存在します。

それぞれの組み合わせで年数は異なりますが、大きく分けると以下の5パターンに分かれます。

- 福祉系の4年制大学で指定科目を履修して卒業する

- 福祉系の短大で指定科目を履修して卒業後、1〜2年の相談補助実務に携わる

- 非福祉系4年制大学を卒業後、一般養成施設で1年以上学習を行う

- 非福祉系短大卒業後、1〜2年の相談補助実務に携わった後に、一般養成施設で1年以上学習を行う

- 相談補助実務に4年間携わった後に一般養成施設で1年以上学習を行う

上記のうち、高卒の場合は最後の条件を満たすことで受験資格を満たすことができます。

また、全ての条件を見てみて分かる通り、社会福祉士を目指すのであれば指定された教育機関での学習が必要となりますので、専門的な知識を求められる資格であると言えるでしょう。

受験資格について詳しく知りたい人は「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター:社会福祉国家試験」のページをご覧ください。

社会福祉国家試験の試験概要

社会福祉士国家試験について、受験資格だけでなく試験そのものの概要を、令和3年度試験の情報を元にまとめました。

| 試験頻度 | 年一回 |

| 試験科目 | 1)人体の構造と機能及び疾病、 2)心理学理論と心理的支援 3)社会理論と社会システム 4)現代社会と福祉 5)地域福祉の理論と方法 6)福祉行財政と福祉計画 7)社会保障 8)障害者に対する支援と障害者自立支援制度 9)低所得者に対する支援と生活保護制度 10)保健医療サービス 11)権利擁護と成年後見制度 12)社会調査の基礎 13)相談援助の基盤と専門職 14)相談援助の理論と方法 15)福祉サービスの組織と経営 16)高齢者に対する支援と介護保険制度 17)児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 18)就労支援サービス、更生保護制度 |

| 合格基準 | ①:総得点の60%を基準に補正後の点数以上の得点を獲得した人 ②:①を満たしている人の内、試験科目の全てで得点があった人上記①②をどちらも満たした場合に合格となる |

| 受験資格 | 記事内のコチラを参照 |

| 受験手数料 | 19,370円 |

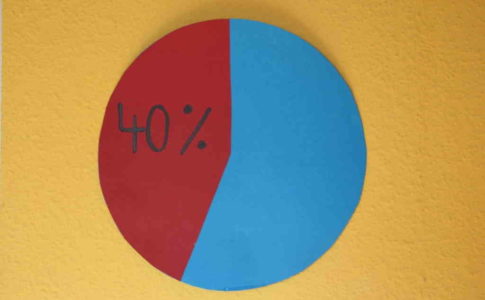

| 合格率 | 29.3%(令和2年実施実績) |

参考「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター:社会福祉士国家試験」

試験科目や合格基準からも分かる通り、社会福祉士になるには18もの幅広い分野の勉強をする必要があります。

また、合格率は3割前後を推移していることからも、難易度の高い国家試験と言えるでしょう。

社会福祉士になるための流れ

社会福祉士国家試験に合格するだけでは、社会福祉士を名乗って業務を行うことはできません。

試験に合格した後に「社会福祉士登録申請」を行うことで、正式に社会福祉士として登録され、仕事に取り組めるようになります。

ちなみに、社会福祉士として登録されている人数は、厚生労働省の公表によると250,346人(令和2年9月末時点)となっています。

高卒で社会福祉士の受験資格を得る最短ルート

高卒でも社会福祉士になるには問題ありませんが、受験資格が複数ありますのでどれが最短なルートになるのか分かりづらいかもしれません。

ここでは、高卒含む各学歴ごとで受験資格を得るための最短ルートを解説します。

高卒の場合

高卒が社会福祉士の受験資格を得るための最短年数は4年です。

| 必要年数 | ルート詳細 |

| 4年 | 福祉系4年制大学卒業(指定科目履修) |

| 4年半 | 福祉実務4年+短期養成施設(半年以上) |

| 5年 | 相談補助実務4年+一般養成施設(1年以上) |

高卒が最短ルートで社会福祉士の受験資格を得るには、福祉系4年制大学の卒業が近道となります。

とはいえ、今から大学を受験するのも難しいと思いますので、現実的なラインは4年半〜5年のルートを辿ることになると考えられます。

なお、現時点で福祉系の実務に携わる仕事をしている高卒であれば、既に実務経験を4年以上積んでいることになるかもしれませんので、必要年数はグッと減ります。

短大卒の場合

短大卒の場合、社会福祉士の受験資格を得るための最短年数は1年です。

| 必要年数 | ルート詳細 |

| 1年 | 相談補助実務1年(福祉系3年制短大卒業(指定科目履修)の場合) |

| 1年半 | 相談補助実務1年+短期養成施設(半年以上) (福祉系3年制短大卒業(基礎科目履修)の場合) |

| 2年 | 相談補助実務2年(福祉系2年制短大卒業(指定科目履修)の場合) |

| 2年半 | 相談補助実務2年+短期養成施設(半年以上) (福祉系2年制短大卒業(基礎科目履修)の場合) |

| 3年 | 相談補助実務2年+一般養成施設(1年以上)(非福祉系2年制短大卒業の場合) |

短大の場合は、福祉系短大を出たのか、何年制の大学を出たかによって、その後に必要な要件が異なります。

大卒の場合

大卒の場合、社会福祉士の受験資格を得るための最短年数は0年、つまりすぐに受験することができます。

| 必要年数 | ルート詳細 |

| 0年 | ※福祉系4年制大学卒業(指定科目履修) |

| 半年 | 短期養成施設(半年以上)(福祉系4年制大学卒業(基礎科目履修)の場合) |

| 1年 | 一般養成施設(1年以上)(一般4年制大学卒業の場合) |

福祉系の大学で指定科目を履修して卒業していれば、すぐに社会福祉国家試験を受験できます。

高卒が社会福祉士になるために重要な実務経験とは?

高卒が社会福祉士になるために必要となる実務経験とは、一体どんなものを指すのかについて解説します。

実務経験として認められるケース

実務経験として認められるケースについて、分野ごとに抜粋してまとめました。

児童分野

| 児童分野の施設種類 | 職種 |

|---|---|

| 児童相談所 | ・児童福祉司 ・受付相談員 ・相談員 ・電話相談員 ・児童心理司、心理判定員 ・児童指導員 ・保育士 |

| 児童養護施設 | ・児童指導員 ・保育士 ・個別対応職員 ・家庭支援専門相談員 ・職業指導員 ・里親支援専門相談員 |

| 母子生活支援施設 | ・母子支援員、母子指導員 ・少年指導員(少年を指導する職員) ・個別対応職員 |

| 児童心理治療施設 | ・児童指導員 ・保育士 ・個別対応職員 ・家庭支援専門相談員 |

| 児童自立支援施設 | ・児童自立支援専門相談員 ・児童生活支援員 ・個別対応職員 ・家庭支援専門相談員 ・職業指導員 |

高齢者分野

| 高齢者分野の施設種類 | 職種 |

|---|---|

| 指定介護老人福祉施設 | ・生活相談員 ・介護支援専門員 |

| 介護老人保健施設 | ・支援相談員 ・相談指導員 ・介護支援専門員 |

| 指定特定施設入居者生活介護を行う施設 | ・生活相談員 ・計画作成担当者 |

| 指定複合型サービスを行う施設 | ・介護支援専門員 |

| 居宅介護支援事業を行っている事業所 | ・介護支援専門員 |

障害者分野

| 障害者分野の施設種類 | 職種 |

|---|---|

| 身体障害者更生相談所 | ・身体障害者福祉司 ・心理判定員 ・機能判定員 ・ケースワーカー |

| 精神保健福祉センター | ・精神保健福祉相談員 ・精神保健福祉士 ・精神科ソーシャルワーカー ・心理判定員 |

| 知的障害者更生相談所 | ・身体障害者福祉司 ・心理判定員 ・機能判定員 ・ケースワーカー |

| 精神障害者生活訓練施設 | ・精神保健福祉士 ・精神障害者社会復帰指導員 |

| 自立生活援助を行う施設 | ・地域生活支援員 ・サービス管理責任者 |

その他の分野

| その他の分野の施設種類 | 職種 |

|---|---|

| 保健所 | ・精神保健福祉相談員 ・精神保健福祉士 ・精神科ソーシャルワーカー ・心理判定員 |

| 病院・診療所 | ・相談員(医療ソーシャルワーカー 等) ・退院後生活環境相談員 |

| 更生施設 | ・生活指導員 |

| 福祉事務所 | ・査察指導員 ・身体障害者福祉司 ・知的障害者福祉司 ・老人福祉指導主事 ・現業員/ケースワーカー ・家庭児童福祉主事 ・家庭相談員 ・面接相談員 ・婦人相談員 ・母子/父子自立支援員、母子相談員 |

| 母子・父子福祉センター | ・母子および父子の相談を行う職員、母子相談員 |

上記は抜粋になり、実務経験として認められる施設・職種はまだまだありますので、自分の職務経験が実務経験としてカウントされるのかについては、引用元のページをご覧ください。

実務経験として認められないケース

自分では実務経験に該当していると思っていても、以下のケースは実務経験として認められないこともありますので注意が必要です。

【実務経験として認められないもの】

- 指導員

- 児童指導員

- 保育士

- 障害福祉サービス経験者 など

自分の職務経験が実務経験として認められるかについては、試験センターに前もって確認しておくことをおすすめします。

高卒が社会福祉士になるメリット

高卒が社会福祉士の資格取得を目指す前に、社会福祉士になることのメリットデメリットについてもしっかり理解しておくことが重要です。

せっかく努力して受験資格を獲得し、難しい試験に合格できたとしても、就職した後に「こんな仕事だと思っていなかった」とならないようにしましょう。

ここからは高卒が社会福祉士になるメリットについて解説します。

メリット1.様々な人とコミュニケーションが取れるようになる

社会福祉士になると業務上様々な人と関わる必要が出てきますので、どんな人ともコミュニケーションが取れるようになるといったメリットがあります。

社会福祉士が相談・援助をする人は次のような人たちです。

- 重度の精神障害を患っており、一般的なコミュニケーションが取れない人

- 経済的に厳しい状態にあり、基本的な生活すら送れていない人

- 自分一人では生活ができないような障害を患っている人

このように、社会福祉士は様々な面で弱さを抱えている人を相手にコミュニケーションしていく必要があります。

慣れないうちは相手の考えていることや感じていることを読み取れずに、ミスコミュニケーションによるトラブルを引き起こしてしまうかもしれませんが、徐々に経験を積んでいくことで、どんな人とも分け隔てなくコミュニケーションを取ることができるスキルが身につくでしょう。

コミュニケーション能力は社会福祉士にとって必須スキルですが、他の仕事においても同様に重要であるとされています。

つまり、社会福祉士として活躍できるコミュニケーションスキルを身につけることで、他の仕事に転職したとしても活躍できる可能性があることもメリットだと言えます。

メリット2.福祉業界において信頼度が増す

社会福祉士としての仕事は資格がなくても携わることができますが、資格を持っていることで福祉業界内での信頼度を上げることが可能です。

社会福祉士の資格を保有していれば、重要な案件を任せてもらえる可能性もありますし、その分活躍できる機会が増えることになりますので、昇進・昇格のスピードも早まるといった期待が持てます。

また、即戦力人材を求める福祉系の求人では、社会福祉士の資格保有者であることが条件になっていることもあり、就職先の幅を広げる意味でも重宝することでしょう。

メリット3.キャリアアップに繋がる

会社によっては、社会福祉士の資格を持っていることを昇格の要件にしていたり、資格手当が支給されたりするケースもあることから、キャリアアップに繋がるとも考えられます。

福祉のプロとして認められることで、業務の幅も増えていくといったメリットがあるでしょう。

また、社会福祉士は福祉施設だけでなく、市役所や病院、保健所など様々なフィールドで働くことが可能です。

社会福祉士の資格を持っていることで、その分活躍の場の選択肢が増えますので、まさに手に職を付けられると言えます。

高卒が社会福祉士になるデメリット

高卒が社会福祉士になるのは、メリットだけでなくデメリットも存在します。

メリットと合わせてしっかりと理解しておくようにしましょう。

デメリット1.ストレス負荷のかかりやすい仕事

社会福祉士は様々な人とコミュニケーションが取れることから、対話能力が身に付く反面、精神的なストレス負荷がかかりやすい仕事です。

基本的な業務は相談となりますが、常に何らかのストレスを抱えている人を相手にすることが多いので、必要以上の心ない言葉や暴言を浴びせられることも無くはありません。

また、相談内容そのそもが重いということも多々あり、仕事をしていると自分の精神も病んでしまうという人は少なくないそうです。

「社会福祉士としてどんな人にも笑顔になってもらいたい」「嫌なことがあっても気持ちの切り替えはできる」という強い気持ちを持っている人であれば問題ないかもしれませんが、そうでない人にとっては精神的に厳しい仕事になるかもしれないでしょう。

デメリット2.自信を無くすことも少なくない

社会福祉士としての仕事を通じて、自己嫌悪感から自信を無くしかねないこともデメリットとして挙げられます。

相談によるアドバイスや、支援には正解がありませんので、自分の中で正しいと思っていたことも、時にマイナスに働いてしまうことがあります。

特に経験の浅い間は自分の仕事に満足できないことも多々あるかもしれません。

自分にとって失敗だと感じるようなことが何回も起きてしまうと、「自分が相談者になっても問題を解決することはできないのではないか」「社会福祉士として働く資格は自分にはないのかもしれない」といった自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。

デメリット3.資格がなくても社会福祉士になれる

デメリットではありませんが、社会福祉士は資格がなくてもできる仕事ですので、苦労して取得した資格を上手く活かせないと感じることもあります。

既に解説した通り、高卒が社会福祉士になるには長い期間勉強に取り組まなくてはいけませんが、頑張って資格取得したとしても恩恵が少ないと感じてしまえば、社会福祉士として働くこと自体に疑問を抱くかもしれません。

社会福祉士の仕事内容は?

高卒が社会福祉士になるには、資格取得のことだけでなく仕事内容もしっかりと理解しておくことが重要です。

ここでは、社会福祉士の主な仕事内容について解説します。

主な仕事は相談業務

社会福祉士は、社会福祉サービスを利用する全ての人の相談を受けることが仕事になります。

もちろん話を聞くだけでなく、利用者の家庭環境や背景をしっかりと傾聴した上で、適切な解決策を提案する必要があります。

また、解決策の提案では自分の所属している組織の力だけではなく、適切な他の福祉サービスなどと連携する必要もありますので、やり取りをするのは利用者だけではありません。

相談内容も様々であり、補助金制度の利用や保険制度に関するもの、福祉サービスを受けるための確認や利用方法など、あらゆる相談を受けることになるため、社会福祉士になってからも勉強の日々は続きます。

相談業務の流れ

社会福祉士の主業務である相談業務の主な流れについても理解しておきましょう。

まずは福祉サービスの利用をしようとしている人やその家族の相談を受けるところからスタートします。

初回相談では、「どんな福祉サービスを、何故受けたいと考えているのか」「相談内容に最も適切な福祉サービスは何か」「どのような福祉サービスと連携させれば相談者の課題は解決するか」などといった疑問点を明らかにしていくため、丁寧にヒアリングを進めていきます。

初回相談が終わった後は、相談者の感じている課題を解決できるような提案を行います。

相談者は福祉サービスについての知識が全くないことも珍しくありませんので、そもそもの前提知識からすり合わせておかないと、認識に齟齬が出てしまいかねません。

ヒアリングをした時以上に丁寧な説明をする必要があるでしょう。

提案を行い、相談者が納得をすれば適切な福祉サービスと連携して案件は終了になります。

もし提案に納得してもらえなかった場合は、再提案をしたり、再びヒアリングをし直すなどを経て、相談者が最も望む形の福祉サービスを一緒に模索していくことになります。

このように、社会福祉士の抱える案件一つ一つは非常に個別性が高いものとなっていますので、画一的な知識を持っているだけでは適切な提案はできません。

より多くの相談を受け、悩みを解決した経験こそが、社会福祉士として活躍していく上で大切なノウハウとなっていくのです。

活躍できる現場は幅広い

社会福祉士が活躍できる現場は以下のように幅広いのが特徴です。

- 介護

- 医療

- 福祉

相談業務を行うと言う意味では、どの現場でも仕事内容は変わらないと考えることができますが、現場が変わることで相談者の抱えている悩みに違いが出たり、求められる知識が異なることに気を付けないといけません。

例えば介護の現場であれば相談者は高齢者や障害者ですが、医療の現場であれば病気療養中の方や入院中の患者となりますので、コミュニケーションのアプローチも変わりますし、話し方も変えていく必要があるでしょう。

社会福祉士としてより専門的な人材へと成長していきたいのであれば、様々な種類の現場で相談業務を行うことを目標にしていくといいかもしれません。

高卒で社会福祉士に向いている人

ここからは、高卒で社会福祉士になるのに向いている人について解説します。

自分に向いていない仕事に就いてしまうと、自分だけでなくサービスを利用する人にとっても悪影響となりかねませんので、しっかりと確認しておくことをおすすめします。

人を支えるのが好きな人

社会福祉士の主なミッションは、相談業務を通じて困っている人の問題を取り除くことになります。

そのため、人を支えたり、助けたりするのが好きな人にとってはやりがいを感じられる仕事だと言えるでしょう。

社会福祉士に相談をする人は、全員何かしら悩んでいることがありますので、その悩みを一緒に解決する姿勢を見せることができれば、心身共に健康な生活を送れるようになるかもしれません。

たかが相談業務と思うかもしれませんが、その業務は相談者の今後の人生も左右しかねないほど、大切な仕事ということは認識しておいてください。

コミュニケーション能力が高い人

社会福祉士には非常に高いレベルのコミュニケーション能力が求められますので、既にコミュニケーション能力に一定の自信がある人には向いている仕事です。

とはいえ、社会福祉士で求められるコミュニケーション能力というのは「面白い話をして場を盛り上げる」「自分の意見をどんな状況でも発言できる」といった次元のものではありません。

社会福祉士で求められるコミュニケーションは、「相手の立場になって物事を考える力」「話を傾聴し、適切な返答ができる力」です。

相談内容によっては、時に厳しい言葉を使わなければいけないこともありますが、基本的に相手の話を聞くことを起点としたコミュニケーションをしていく必要があることに注意しましょう。

幅広い知識を習得できる人

社会福祉士国家試験の試験科目を見ても分かる通り、社会福祉士の仕事では非常に多くの知識を求められますので、幅広い知識を習得できる人に向いていると言えます。

基本的な福祉サービスの概要はもちろん、行政知識や法律知識、メンタルケアなど、習得すべき知識のジャンルや難易度も様々です。

社会福祉士となった後も、日々勉強をしていくことになりますので、勉強嫌いの人には向かない仕事かもしれません。

高卒が社会福祉士になる時に注意すべきこと

高卒が社会福祉士になるには、注意すべきことがあります。

ここではその注意点について3つ解説します。

1.試験に合格しなくても働ける

社会福祉士と名乗って働くためには、社会福祉士の国家資格が必要ですが、資格を持っていなかったとしても社会福祉士と同じような仕事はできます。

「社会福祉士になるには社会福祉士の資格を取らないといけないと思っていたのに」とならないよう、自分の目指すキャリアに社会福祉士の資格は必要なのかどうかをきちんと把握しておかなければ後悔してしまうこともあります。

ちなみに、社会福祉士は国家資格ですが、国家資格には以下の2種類があり、社会福祉士の資格は「名称独占資格」に属するため、上記のような間違いが起こりうることになっています。

| 資格種類 | 意味 | 該当する資格例 |

| 業務独占資格 | その資格を保有している人だけが業務を行える。 資格非保有者が業務を行うと法律違反となる。 | ・弁護士 ・公認会計士 ・司法書士 ・医師 |

| 名称独占資格 | その資格を保有している人だけが特定の肩書きを名乗れる。 資格非保有者であっても業務は行える。 | ・社会福祉士 ・保育士 ・介護福祉士 ・管理栄養士 |

2.稼げる仕事ではない

社会福祉士は稼げる仕事ではない点にも注意が必要です。

政府統計である「令和2年賃金構造基本統計調査」によると、社会福祉士の平均月収は268,900円であることが分かります。

一方、同データでまとめられている高卒の平均月収を見てみると、295,000円と社会福祉士よりも高くなっています。

これは、日本社会として福祉業界の給与が低めに設定されていることが影響していると考えられます。

せっかく苦労して社会福祉士として働けたとしても、思っていたより収入が低いと感じてしまう可能性もあるので気をつけてください。

3.最新の参考書を活用して勉強する

社会福祉士の試験勉強を独学で行う場合は、常に最新の参考書を用意して勉強するようにしてください。

社会福祉士の試験科目では、法改正が頻繁に行われることもあり、古本屋で買った本などで勉強していると誤った知識を習得してしまうかもしれません。

高卒が社会福祉士になる時にすべき準備

最後に、高卒が社会福祉士になる時にすべき準備について解説します。

これらの準備をしないで社会福祉士になろうとしてしまうと、思ったよりも時間がかかってしまうなどの不利益に繋がるかもしれませんので、ぜひ参考にしてください。

どういった方法で社会福祉士になるのかを決める

社会福祉士を目指したいと考えたら、まずはどのような方法で社会福祉士になるのかを検討しましょう。

社会福祉士の資格を高卒が取得するのであれば、大学・短大に進学するのか、それとも実務経験を積むのかによって、取るべき行動だけでなく、必要な費用・期間が大きく異なります。

また、社会福祉士の資格を取らずに就職をするのであれば、どういった福祉サービスに携われば自分がしたいことに繋がるかなどの志望動機を明らかにしておく必要もあるでしょう。

いずれにしても、社会福祉士としての将来的なビジョンを明らかにしておくことで、自ずと今選択するべき方法が見えてくるはずです。

社会福祉士になりたいと思った理由を明らかにする

社会福祉士を目指したいと思ったきっかけを言語化しておくことも大切です。

社会福祉士国家試験の合格率は30%前後であることから、難易度が高い試験であると言えますし、もし社会福祉士になれたとしても、年収の面で大きなメリットがあるわけでもありません。

「何故社会福祉士になりたいと思ったのか」といった動機がはっきりしていなければ、試験勉強の意欲も湧きませんし、仮に社会福祉士になれたとしても長く働くことは難しいでしょう。

また、自分の動機を明らかにした結果、社会福祉士ではなく民間企業で普通に働くことが向いていると分かることもありますので、自分のキャリアの幅を狭めないという意味でもぜひ試してみてください。

民間企業への就職も検討する

高卒が社会福祉士の資格を取ろうとすると、最短でも4年以上は必要になりますので、民間企業に就職した方がいいと考える人は少なくありません。

民間企業への就職を検討している高卒の方におすすめなのが、私たちジェイックの就職支援サービスです。高卒やフリーター、第二新卒向けに正社員の就職支援サービスを提供していて、就職率は非常に高いのが特徴です。

この高い就職率を実現しているのは、登録後に受けられる以下の3つの仕組みが用意されているためです。

| 種類 | 概要 | メリット |

| 面談 | 専任のアドバイザーによる面談 | 就職活動を何から始めたらいいか分からない人でも、今後の方針を決められる |

| 無料のビジネス研修 | 以下の研修が受講できる ・ビジネスマナー ・自己分析 ・企業研究 ・選考の対策 | 社会人経験が少ない人でも、就職活動を成功させられる可能性が上がる |

| 集団面接会 | 1度に数十社が集まる面接会 | ・書類選考なしで面談ができるため就職活動のスピードが上がる ・数十社と一度に話せるので企業の比較がしやすい ・社会人未経験者を採用したいと思っているので内定確率が最初から高い |

気になる人は以下のリンクから登録してみてください。(登録無料)

まとめ

社会福祉士になるには高卒でも問題ありませんが、資格を取得するのであれば4年以上かかってしまうこともあることには注意してください。

また、自分が何故社会福祉士になりたいと思ったのかを理解しておかないと、理想とは異なるキャリアを歩む可能性がありますので、必ず行っておきましょう。

もし社会福祉士ではなく民間企業の正社員として働きたいと思ったら、就職エージェントを活用して就職活動を進めてみることをおすすめします。

よくある質問

「福祉業界において信頼度が増す」「キャリアアップに繋がる」などのメリットがあげられます。

メインの仕事は「相談業務」になります。さらに詳しい仕事内容については、この記事で解説しています。

こんな人におすすめ!

- 自分に合った仕事や場所を見つけたい

- ワークライフバランスを重視したい

- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい