新しい仕事で働きたいけれど「これから伸びる仕事かどうかが分からない」、「本当に自分が就職できるか分からない」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、これから伸びる新しい仕事10選から、新しい働き方や勤めるメリット・デメリットを紹介します。また、新しい仕事で活躍するポイントや必要なスキルなども解説していきます。

さらに、ひとりで就職活動をするのではなく、併用することで就職率を劇的に上げることができるサービスの紹介もします。

この記事を読んで、希望する新しい仕事への就職を目指しましょう!

- 「これから伸びる新しい仕事10選」を紹介。業種や職種選びの参考にしよう

- 新しい働き方とは【ジョブ型雇用、フレックスタイム、リモートワーク、副業】

- 「新しい仕事に就くメリット」だけでなく「デメリット」もおさえておこう

- 「新しい仕事で活躍するための5つのポイント」は、どんな職業にも応用できる

この記事の目次

新しい仕事15選

まずは、これから伸びる新しい仕事10選を紹介していきます。これから伸びる仕事を把握することで、就職活動の参考になるでしょう。

各職種の情報に関しましては、厚生労働省「jobtag」を参考にさせていただいております。

- 民泊・ゲストハウスオーナー

- ロボットクリエイター

- AIエンジニア

- フードデリバリー

- ブロガー、ライター

- プロダクティビティー・カウンセラー

- 一人出版社

- VR・ARクリエイター

- ライバー

- 動画クリエイター

- ドローンパイロット

- インフルエンサー

- eスポーツプレイヤー

- Vtuber

- ゲストハウスオーナー

民泊・ゲストハウスオーナー[新しい仕事 1/15]

民泊・ゲストハウスオーナーとは、一般の住宅を宿泊用に改築し、宿泊サービスを提供するビジネスです。

使われていない古民家や地方の住宅は比較的に価格が低く、都市部の住宅よりも部屋数が多くて広いため、その活用から生まれた仕事です。運営者自身がリフォームを行えば、初期費用を抑えて開業することもできます。利用者にとってはホテルや旅館よりも宿泊費が安い点が魅力となります。また、ホテルや旅館は開業するまでに複数の手続きが必要です。一方、民泊・ゲストハウスの場合、旅館業法の「簡易宿所営業」に該当するため、個人事業主が必要最低限の手続きで始められます。

ただし、必要な手続きや土地代・リフォーム費用など、一定のコストはかかります。適した物件が多くある地方在住者や、住宅のリフォームを自身で手掛けられる場合はおすすめの仕事です。

| 平均年収 | 455万円 |

| 必要なスキル | ・マーケティング、集客スキル ・コミュニケーション能力 ・語学能力 |

| 向いてる人 | ・田舎や自然がお好きな人 ・人との触れ合いを楽しめる人 ・集客力のある人 |

| 仕事に就くためには? | 初期費用・運転資金を用意し、自身で開業するケースがほとんど。 初期費用としては、500万〜1500万円程度、 運転資金としては3〜6ヶ月分となる200万〜300万円程度用意する必要がある。 |

ロボットクリエイター[新しい仕事 2/15]

ロボットクリエイターとは、ロボットの設計・開発を手がけて自身で販売、もしくは企業に技術提供を行う仕事です。

近年、AI(人工知能)に関する技術が急速に発達しており、産業用ロボットの需要が高まっています。人間が対応していた単純作業をロボットに依頼することで、業務効率・生産性の向上が見込めます。また、AIに学習(ディープラーニング)を実施することで、ロボットの対応範囲を向上させることが可能です。

しかし、ロボットクリエイターになるには、専門学校や専門学科が存在する大学で学ぶ必要があります。ロボットを動かすにはプログラミング言語が用いられます。そのため、プログラミングやロボット・AIに関する学習に興味がある方には、おすすめの職業と言えるでしょう。

| 平均年収 | 450万〜550万円 |

| 必要なスキル | ・ロボット工学に関する基礎知識 ・社会のニーズと捕らえる力 ・英語や中国語などの語学力 |

| 向いてる人 | ・答えに向けて筋道立てて考えられる人 ・コツコツ作業にも前向きに取り組める人 ・ものづくりがお好きな人 |

| 仕事に就くためには? | 未経験歓迎の求人も多く、資格も必要ないが、 機械工学や制御工学といったロボット工学の基礎知識が必要となる。 |

AIエンジニア[新しい仕事 3/15]

AIエンジニアとは、プログラミング技術を活用して人工知能を元にしたシステム・ソフトウェアの開発を行う仕事です。

AIは先述したロボット以外にも、車や家電・医療関連機器など、様々な分野で活用され始めています。そのため、人工知能をシステムやソフトウェアに落とし込むAIエンジニアの需要が高まっており、活躍の機会も増えています。

ただし、業務にはAIに特化したプログラミング技術を求められるため、専門的な知識と技術を身に付けることが必要です。プログラミング知識や技術があり、人工知能に関する興味がある方におすすめの仕事です。

| 平均年収 | 534.6万円 |

| 必要なスキル | ・プログラミングスキル ・機械学習、ディープラーニングのスキル ・数学や統計の知識 |

| 向いてる人 | ・論理的に物事を捉えられる人 ・トレンドを追って学び続けられる人 ・数学などの問題を解くことがお好きな人 |

| 仕事に就くためには? | 学歴・資格は不要だが、大学院にて情報科学 ・工学部などの分野で修士か博士号取得者がほとんど。 |

フードデリバリー[新しい仕事 4/15]

フードデリバリーとは、自転車やバイクなどを利用して、飲食店から料理を受け取り顧客の元に届ける仕事です。

新型コロナウイルスの影響により、日本中で外食が難しくなったため生まれた仕事と言えるでしょう。フードデリバリーは配達の準備ができていれば、いつでも働ける点が特徴です。料理を届ければ届けるほど自身の収入を高められるため、副業として注目されています。

しかし、エリアによっては配達依頼が少なかったり、肉体的に消耗する点がデメリットです。隙間時間に体を動かした副業に取り組みたい、と考えている場合はおすすめの仕事です。

| 平均年収 | 384.4万円 |

| 必要なスキル | ・バイク等の運転技術 ・コミュニケーション能力 ・地図の読図力 |

| 向いてる人 | ・臨機応変に対応できる人 ・人間関係で悩みたくない人 ・体力のある人 |

| 仕事に就くためには? | 学歴や資格、経験は不問。 原動機付自動車免許や普通自動二輪車免許などを 所持していると効率的に取り組める。 |

ブロガー、ライター[新しい仕事 5/15]

ブロガーやライターは、自身のブログに記事を投稿して、広告を出稿することで利益を得る仕事です。記事内で商材を紹介して企業から利益が発生するアフィリエイトと呼ばれるビジネスも存在します。スマホやPCでどこからでも、自身のブログで記事を作成できることから生まれた仕事です。

始めることは誰でもできますが、継続して稼ぎ続けることが難しく、SEOに関する知識やセールスライティングの技術が求められます。Webライターを目指している方や、日記をつける感覚でできる副業に魅力を感じる方にとって、最適な仕事と言えるでしょう。

| 平均年収 | 697.6万円 |

| 必要なスキル | ・ライティング力 ・何らかの分野の専門的な知識 ・SEOに関する知識 |

| 向いてる人 | ・何らかの分野の知識が豊富な人 ・言葉や表現に魅力を感じる人 ・視野が広い人 |

| 仕事に就くためには? | 企業に就職する場合、大学卒以上がほとんど。 その他クラウドソーシングなどで自ら案件を取ることも可能。 ブログに関しては、サーバーに契約し、 ドメインを取得することで開設できる。 |

プロダクティビティー・カウンセラー[新しい仕事 6/15]

プロダクティビティー・カウンセラーは、顧客のキャリアに対する目標や私生活における精神面に対してアドバイスを行う仕事です。

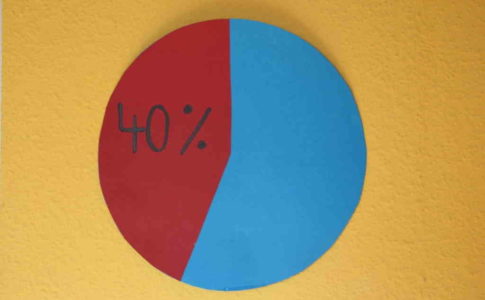

AIの登場により、現在存在する仕事の50〜60%がなくなってしまうと試算されており、働く人の課題が増加しています。このような背景があり、働く人のキャリア上の目標やプライベートをケアするために、プロダクティビティー・カウンセラーという職業が生まれました。ロボットには相談者の心に寄り添ったアドバイスはできません。人ならではの相談者に寄り添った対応を提供できる点が、この仕事の特徴です。働く人の悩みを解決したい、と考えている人にはおすすめの仕事です。

| 平均年収 | 579.8万円 |

| 必要なスキル | ・柔軟な対応力 ・コミュニケーション能力 ・冷静な判断力 |

| 向いてる人 | ・誰かのサポートをすることにやりがいを感じる人 ・褒め上手、聞き上手な人 ・客観的に物事を見れる人 |

| 仕事に就くためには? | 学歴・資格・経歴は不問。 キャリアコンサルタント養成コースを修了、 または実務経験3年以上でキャリアコンサルタントにキャリアアップできる。 |

一人出版社[新しい仕事 7/15]

一人出版社とは、著者自身が書籍の執筆から印刷・販売を行う仕事です。

従来、書店で本が販売される過程には出版社が関わりますが、近年は紙媒体の書籍売上が低下していることから一人出版社も増加しています。例えば、本の執筆から出版社としての申請などが挙げられます。2種類のコードを発行すれば出版社として活動できるため、誰でも簡単に始めることが可能です。

また、電子書籍として執筆した書籍は、印刷することなくAmazonですぐ発売できるためコストはかかりません。大手出版社では出せないような内容・ジャンルの書籍でも販売できるため、自分だけの本を出版したいと考えている場合はおすすめです。

| 平均年収 | それぞれの印税・売上による |

| 必要なスキル | ・ライティング力 ・SNS等でのマーケティング力 ・SNS等での発信力 |

| 向いてる人 | ・すでに知名度のあるSNSやコンテンツのある人 ・売上等で気分が浮き沈みしない人 ・積極的に宣伝できる人 |

| 仕事に就くためには? | Amazonにて出版する場合、費用無しでスタート可能。 文章を執筆し、Amazonの申請が通れば出版となる。 |

VR・ARクリエイター[新しい仕事 8/15]

VR・ARクリエイターとは、それぞれの世界に新しい情報を加える仕事です。VR(Virtual Reality)は仮想現実、AR(Augmented Reality)は拡張現実の略で、それぞれPCを利用して作り上げます。

グラフィックや映像技術の向上により、VR・ARクリエイターが生まれました。VRでは現実のような新たな世界、ARでは現実の映像にデジタル情報を合成させることで、今までにない感覚や利便性を提供可能です。

VR・ARはそれぞれ、ファッションや家具・ゲーム業界に取り入れられ始めているため、年々需要が高まっています。「新たな世界を作り上げたい」と考えている方におすすめの仕事と言えるでしょう。

| 平均年収 | 550万〜600万円 |

| 必要なスキル | ・プログラミングスキル ・3DCGスキル ・ゲームエンジンなどの技術、知識 |

| 向いてる人 | ・前向きに情報収集できる人 ・自ら調べて問題解決できる人 ・好奇心や探究心のある人 |

| 仕事に就くためには? | 未経験歓迎の求人は多い。 発展途上の業界であるため、 20代であれば経験が浅い方でも採用される可能性が高い。 |

ライバー[新しい仕事 9/15]

ライバーとは、ライブ配信サービスを利用して、配信料・投げ銭(ギフティング)などで収入を得る仕事です。

近年、スマホ・PC専用のライブ配信サービスが急増してきたことにより、多くのライバーが生まれています。ライブ配信を実施する長さ、投げ銭(ギフティング)の量で収入が決定します。配信内容は個人の自由で、楽器での演奏や雑談・料理など、自身の得意なジャンルをライブ配信することで収入を得られます。

ただし、配信時間や投げ銭(ギフティング)によって収入が増減するため、トップライバーに上り詰めなければ、安定した収益を得ることはできません。視聴者数が多い場合やSNSなどで人気が出れば、ライバーとして様々なメディア出演も可能です。ライバーは好きなことを配信して稼ぎたい方におすすめの仕事です。

| 平均年収 | 400万〜800万円 |

| 必要なスキル | ・企画力、エンターテイメント力 ・コミュニケーション能力 ・ブランディング力 |

| 向いてる人 | ・対話することがお好きな人 ・ストレス耐性のある人 ・臨機応変に対応できる人 |

| 仕事に就くためには? | 事務所に所属するかフリーで活動するか選択できる。 フリーで行う場合、動画編集等も行わなければならない場合がある。 |

動画クリエイター[新しい仕事 10/15]

動画クリエイターとは、映像制作に関わる仕事のことです。

テレビで編集職や音声担当として関わる場合や、YouTubeなどの動画配信プラットフォームで演者として出演する方法もあります。近年はスマホの普及により、テレビよりYouTubeやNetflixなどの動画配信をみるケースが増えています。そのため、動画編集業務を始める人が急増しており、注目されている新しい仕事です。

PCと動画編集ソフトがあればどこでも始められますが、知識と技術がなければ活動していくことはできません。そのため、映像編集に興味がある方には最適の仕事と言えるでしょう。

| 平均年収 | 579.8万円 |

| 必要なスキル | ・動画編集の知識、技術 ・企画構成力 ・コミュニケーション能力 |

| 向いてる人 | ・チームでの仕事にも前向きに取り組める人 ・動画を見ることがお好きな人 ・細かな作業を苦に感じない人 |

| 仕事に就くためには? | 動画制作会社に就職するか、フリーランスとして活動するかの選択肢がある。 多くの場合、未経験も歓迎されるが、 フリーランスの場合は自身で営業しなければならない場合もある。 |

ドローンパイロット[新しい仕事 11/15]

ドローンパイロットとは、ドローンを操作して空撮や映像制作、測量など、さまざまな分野で活躍できる仕事です。

近年、映画やテレビ番組の制作現場では、迫力のある空撮映像を提供するために欠かせない存在になっています。雄大な景色を撮影できたり、室内であっても独特な映像が撮れたりと、ますます評価は高まっています。

また、農業や建築においても、ドローンの活用が増加。これまで大きなコストがかかっていた業務を比較的安価に対応できるため、需要は広まっています。最新技術に触れながら創造的な仕事に携わりたい方にぴったりな仕事です。

| 平均年収 | 453.8万円 |

| 必要なスキル | ・ドローンの操縦スキル ・コミュニケーション能力 ・動画編集スキル |

| 向いてる人 | ・前向きに努力できる人 ・吸収力がある人 ・細かな作業が得意な人 |

| 仕事に就くためには? | 学歴・資格は必要ないが、国土交通省が行うドローンスクールで学んだり、 民間資格を取得したりしていることが多い。 |

インフルエンサー[新しい仕事 12/15]

インフルエンサーは、ブログやSNSなどを通して多数のフォロワーに影響を与える存在です。ファッションや美容、ライフスタイル、料理など、さまざまな分野で情報を発信し、フォロワーに対してトレンドを広めたり、新しい商品・サービスを紹介したりします。

2000年代始めから登場した仕事で、始めは世間に与える影響力が大きい人達がそう呼ばれ始めました。独自の視点から情報を発信する力が必要で、簡単な仕事ではありません。

基本的にインフルエンサーの仕事は、商品のPR活動です。さまざまな企業から案件を受け、SNSなどを通して発信し、報酬をいただきます。高い評価をえられると、自身で商品を企画販売することもあります。

| 平均年収 | フォロワー数による |

| 必要なスキル | ・持続力 ・マーケティング力 ・トレンド察知力 |

| 向いてる人 | ・客観的に自身を見れる人 ・何事も前向きにコツコツ続けられる人 ・何か一つでも得意な分野がある人 |

| 仕事に就くためには? | 学歴・資格は不問。基本的に誰でもインフルエンサーを目指せる。 自身の得意なSNSを選択し、コツコツ始める必要がある。 |

eスポーツプレイヤー[新しい仕事 13/15]

eスポーツプレイヤーは、ゲームを競技としてプレイするプロフェッショナルです。さまざまなジャンルのゲームに特化しており、対戦型のゲームやチーム戦で世界中の大会に参加して戦います。

eスポーツ大会で賞金を稼ぐだけでなく、Youtubeなどにてゲーム配信をしたり、実況動画をあげたりして広告収入を得ることも収入の一つです。配信を通してファンと交流することで、人気を得て、TVなどへ出演する可能性もあります。

eスポーツ大会が行われるゲームはさまざまですが、例えば世界中で人気の「Fortnite(フォートナイト)」の大会では1位になると、約1億円以上の賞金を得られます。

| 平均年収 | 400万円 |

| 必要なスキル | ・ゲームスキル ・柔軟な対応力 ・集中力 |

| 向いてる人 | ・ゲームがお好きな人 ・好きなことへの集中力が高い人 ・前向きに努力できる人 |

| 仕事に就くためには? | 学歴・資格は不問。 好きなゲームを選択し、練習を重ねて大会で実績を付けることから始める。 そしてSNS等で発信を続けスポンサーを獲得する必要がある。 |

Vtuber[新しい仕事 14/15]

Vtuberは、バーチャルYouTuberの略称で、3Dまたは2Dのアバターを使ってオンライン上で配信を行う新しいタイプのエンターテイナーです。主にゲーム実況や雑談、歌ってみた動画などのジャンルで活動し、視聴者との交流を楽しめます。

Vtuberの収入は、スポンサーシップや視聴者からのスーパーチャット等の支援、広告収入などに依存します。人気が高まると収益が増え、グッズ販売などを行うことで、収入を増やすことも手段の一つです。

「ホロライブ」や「にじさんじ」といった事務所所属のVtuberが有名ですが、そのためにはオーディションに合格する必要があります。

| 平均年収 | 登録者数による |

| 必要なスキル | ・自己表現力 ・コミュニケーション能力 ・企画力 |

| 向いてる人 | ・何事にも根気強く取り組める人 ・声が特徴的、または声を褒められる事が多い人 ・話すことがお好きな人 |

| 仕事に就くためには? | オーディションを受けて事務所に所属するか個人で配信を行うか 2つの選択肢が挙げられる。 個人で行う場合、自身でアバターを作成し、 機材を用意して配信を行う必要がある。 |

ゲストハウスオーナー[新しい仕事 15/15]

ゲストハウスオーナーは、観光客や旅行者に向けた宿泊施設を運営する仕事です。ゲストハウスはホテルや旅館と異なり、アットホームな雰囲気で宿泊者とコミュニケーションを取りながら運営するのが特徴。

個人事業主として必要最低限の手続きで始められますが、土地代やリフォーム費用など、一定の費用がかかります。

収入は宿泊料金やオプションサービスから得られますが、競合他社との差別化を図るためにも、独自の特徴やサービスを提供することが重要です。リピーターを増やし、口コミで評判を高めることで成功に近づけます。

| 平均年収 | 400万〜450万円 |

| 必要なスキル | ・マーケティング、集客スキル ・コミュニケーション能力 ・語学能力 |

| 向いてる人 | ・田舎や自然がお好きな人 ・人との触れ合いを楽しめる人 ・集客力のある人 |

| 仕事に就くためには? | 初期費用・運転資金を用意し、自身で開業するケースがほとんど。 初期費用としては、500万〜1500万円程度、 運転資金としては3〜6ヶ月分となる200万〜300万円程度用意する必要がある。 |

新しい働き方とは?

従来、平日勤務・土日祝日が休みの企業が多い傾向にありましたが、近年は新しい働き方も生まれています。多くの日本企業で採用されてきた「メンバーシップ型」ではない、これからの新しい働き方は以下の通りです。

- ジョブ型雇用

- フレックスタイム

- リモートワーク

- 副業

上記の新しい働き方を、順に解説していきます。

1. ジョブ型雇用

ジョブ型雇用とは、明確な業務・職務・勤務地・時間を定めて人材を採用する方法です。

欧米で浸透している働き方の一つで、雇用された側は基本的に同じ仕事を毎日こなします。明確に職務や勤務地が定められているため、転勤や別部署への移動などはありません。そのため、企業側は専門性の高い人材を獲得でき、雇用される側は自身の得意分野を最大限に活用して働くことができます。

従来の転勤や別部署への移動があるメンバーシップ型とは、全く違う働き方です。従業員の自由や希望が尊重されるため、得意分野を生かしながら成果を上げたいと考えている人には最適です。

2. フレックスタイム

フレックスタイムとは、従業員自身が始業時間・就業時間を定めて働く方法です。従業員が必ず労働していなければならない時間帯「コアタイム」と、従業員が自ら働く時刻を自由に選択できる時間帯「フレキシブルタイム」をあらかじめ定めておきます。

通勤ラッシュを避けて出社でき、プライベートな時間を多く取ることができる点が特徴です。しかし、勤務時間外の業務連絡や社内コミュニケーションが取りずらいこともあります。

近年、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて取り入れる企業が増えており、生産性や業務効率向上が見込まれています。一律に勤務時間帯を定められることなく、柔軟に働きたいと考えている場合には最適と言えるでしょう。

3. リモートワーク

リモートワークとは、会社のオフィスではなく自宅で働く方法です。

インターネット技術や各種デバイスが普及・充実したことで、会社以外でも働くことが可能になりました。特に新型コロナウイルスによって、リモートワークが余儀なくされたことで、取り入れた企業も多いのではないでしょうか。

リモートワークはオフィスに出社することなく、自分のペースで働くことができる点が特徴です。一方、自己管理が必要となり、業務評価も成果物を基準として評価する企業が多いです。子育て中の人やオフィスから自宅が離れている人、目標設定と自己管理が十分にできる人にはおすすめの働き方です。

4. 副業

副業とは、本業とは別にビジネスを始めることを指します。

ブログの広告収益やWebライター・動画編集などが注目を集めています。2020年の厚生労働省の調査結果では、社会人で副業をしている人は全体の9.7%であることがわかりました。

近年、これまで副業を禁止していた企業での副業解禁も進み、従業員の働く自由を尊重する傾向にあります。従業員は副業に取り組むことで、金銭的余裕や新たな知識・技術を得るきっかけになります。あなたが働いている会社が副業可能な場合は、得意なことから挑戦してみてはいかがでしょうか。

新しい仕事に就くメリット

これから伸びる新しい仕事に就くことで、得られるメリットを3点紹介します。

1. 専門性が高い人が重宝される

従来の総合職とは異なり、専門的な知識・技術を身に付けられます。専門性が高ければ他の人材と差別化ができ、関連の職種に転職もしやすくなります。例えば、AIエンジニアとして専門性が高いプログラミングスキルを身につけておけば、AI関連の仕事に就職が可能です。

また、新しい仕事・働き方が一般化すると専門性の高さが重要視されるため、一足先にこれから伸びる新しい仕事に就いておくことがアドバンテージになるでしょう。

2. これまでとは別のキャリアを積める

新たな環境で今まで経験したこのない業務をこなすことで、スキルアップにつながります。また、似た業種に就職した場合でも職場を変えることで、今までにない刺激を受けられます。次の就職に役立てたり、自身の活動範囲を広げることにも繋がるでしょう。

3. 新しい人間関係を構築できる

仕事のジャンルによって働いている人の傾向は大きく異なるため、現状の人間関係をリセットしたいと考えている場合におすすめです。新たな人間関係は今までにない刺激を与えてくれるため、前職にはない気づきを得られることもあります。

また、働き方によっては直接人と話す機会が減ることがあります。例えば、リモートワークがメインの職場に就職した場合、出社日以外は他の従業員と対面で話すことがなくなるため、人間関係におけるストレスの軽減が可能です。

4. 視野を広げられる

新しい人間関係が生まれることで、キャリア面や日常面での視野を広げられます。視野が広がることで、多様な価値観や考え方に対して柔軟に対応できるようになります。

ビジネスシーンにおいて、視野が狭ければせっかくのチャンスを見逃してしまい、上手く成果を挙げられない可能性が高いです。そこで就職を機に新しい人間関係を構築することで、今までにない価値観や考え方を得て視野を広げられるでしょう。

5. 新たな分野で先駆者になれる

これから伸びる新しい仕事は市場規模が小さいケースが多いため、専門性を高めることで先駆者になれます。積極的に業務へ取り組み、業界内で新しい発見があれば、自分が第一人者として情報を共有できます。

経験を積めば積むほど、新しい分野でキャリアアップを目指せるため、収入面も伸ばすことが可能です。先駆者として活躍したい場合は、これから新しく伸びる仕事に就くメリットは大きいと言えるでしょう。

新しい仕事に就くデメリット

これから伸びる新しい仕事に就くことはメリットだけでありません。併せてデメリットを3点紹介します。

1. 業務内容が自分に合わないこともある

自身が経験したことのない新しい分野の仕事に就職した場合、業務内容が自分に合わないこともあります。仕事によっては「思っていた業務と全然違う」など、業務内容がイメージと異なっていることもあるでしょう。

就職する前に同じ分野で活躍している人に話を聞いたり業務現場を実際にみたりすることがおすすめです。実際に現場からの声を耳にすることで、就職後のイメージを具体化できます。

2. 市場自体の成長スピードが遅いことがある

これから伸びる新しい仕事は顧客数が少なく、世間から認知されていない可能性があるため、市場自体の成長スピードが遅いことがあります。

例えば、VR・ARクリエイターはこれから伸びる仕事ではありますが、内容が複雑であるため、市場が盛り上がるまでに最低でも約5〜10年は必要です。つまり、約5〜10年は市場自体の成長を待ち続けることになります。市場が大きくなければ顧客も少ないため、安定した収入を得ることは難しいでしょう。市場成長のスピードは予測できないため、就職前に注意が必要です。

3. 人間関係が築けないこともある

新しい仕事に就職した場合、必ずしも良好な人間関係が築けるわけではありません。職場によっては、自分と合わない人が働いている可能性もあります。また、テレワークを実施している場合、対面で他の従業員と会うことがなくなるため、コミュニケーションを十分に取れないこともあるでしょう。

そのため、積極的に人間関係を構築していきたいと考えている方にとっては、デメリットとなる可能性もあります。

新しい仕事でも転職できる?

未経験でも、これから伸びる新しい仕事への転職が可能です。特に市場が成長の途中にある分野は、大企業よりもベンチャー企業の割合が高いです。そのため、今までの実績や経験よりも、やる気・行動力を重視して採用するケースもあります。もちろん、専門分野に関する一定水準の知識・技術は必要となるため、転職活動と並行して自己学習が求められます。

また、これから伸びる新しい分野では、テレワークやフレックスタイムなど、新しい働き方を積極的に採用している職場も多いです。時間や場所に縛られることなく、自分のペースで働くことが可能です。転職活動でも、たとえばリモート面接などを活用して効率的に進められることが多い傾向にあります。

新しい仕事で活躍するポイント

新しい仕事で活躍するためには、以下5つのポイントが重要です。

- 目的意識を持って行動する

- 自分の行動に責任を持つ

- 小さな成果を積み重ねる

- レスポンスを早くする

- 積極的にコミュニケーションを取る

業務へ単純に取り組んでいては、新しい仕事で活躍することはできません。目的意識を持ち、業務の中で何を解決するべきなのか、一番最初に取り組むべきことは何かを明確にしましょう。

また、自身の行動には責任を持ち、自分主体で物事を考えることが重要です。入社したての場合は、失敗しても周りのせいにしてしまいがちですが、責任を持って行動しましょう。

さらに、仕事の種類は増えるだけではなく、時代の変化とともに淘汰され減少することもあります。例えば、ロボットクリエイターやAIエンジニアの市場規模が大きくなり、AIが本格的に日常やビジネスシーンに参入すれば、単純作業はロボットが対応可能になります。単純作業で働いている人は解雇されてしまうでしょう。これから生まれる仕事だけではなく、なくなる仕事に対応するためにも、これらのポイントを把握しておくことでキャリアアップを目指せます。

新しい仕事が生まれてくる中で必要なスキル

新たに生まれた仕事に対応するには、スキルを習得する必要があります。新たに生まれた仕事に転職したいと考えているのは、あなただけではありません。スキルを身に付け、他の人材との差別化を図りましょう。

1. 身だしなみを整えて第一印象を大切にする

新しい仕事に取り組むためには、身だしなみを整えて第一印象を大切にしましょう。第一印象を高めるのも一つのスキルであり、誰でもすぐに対応できる部分です。

例えば、スキルが同等の人材が面接に来た場合、身だしなみが清潔で第一印象が良い方が採用されるでしょう。選考時には、他人と違う部分のアピールが求められるため、身だしなみは最初に整えておく必要があります。

2. これまでとは違う視点で仕事に取り組む

新しい仕事が生まれてくる中では、これまでと違う視点で仕事に取り組む必要があります。AIの登場により単純作業や語学力が必要な仕事は、いずれなくなってしまう可能性があるのです。他の人材と差別化して新しい仕事でも生き残るためには、感性を磨き、いつもとは違う視点から物事を考えて、課題解決力を高めることが重要です。

基本的にAIはプログラムされた内容には対応できますが、瞬時に複数の物事へ適切に対応する能力はありません。つまり、人間にしか仕事で発生した問題に対して、いつもとは違う視点で考え、解決の糸口を見つけ出すことができないのです。仕事で発生した問題から逃げずに考えることで、課題解決力を高めていきましょう。

3. 業務へ積極的に挑戦する

ただ単に日々の業務を言われた通りこなしているだけでは、時代とともにAIや同僚から仕事を奪われてしまいます。新しいプロジェクトに参加したり、IT関連の知識を学習したりして、積極的に挑戦する姿勢を継続しましょう。特にAI関連の知識や技術は、今後ほとんどの分野で必要になります。

業務へ積極的に挑戦することで、社内の評価も高まりキャリアアップにもつながります。ただし、全ての業務に挑戦していると時間がなくなるため、自分にとって何が価値の高いチャレンジになるか、よく考えて行動すると良いでしょう。

就職エージェントを活用して、これから伸びる新しい仕事にチャレンジ

新しい仕事へのチャレンジを、自分ひとりで行っていくのは難しいことです。例えば、新しい仕事に就職を考えている場合でも「自分に合った仕事が何かわからない」「どのように就職活動を実施するべきかわからない」など、就職活動に関する不安や悩みは複数存在します。

このような場合、就職エージェントを利用することで、これから伸びる仕事にチャレンジできます。

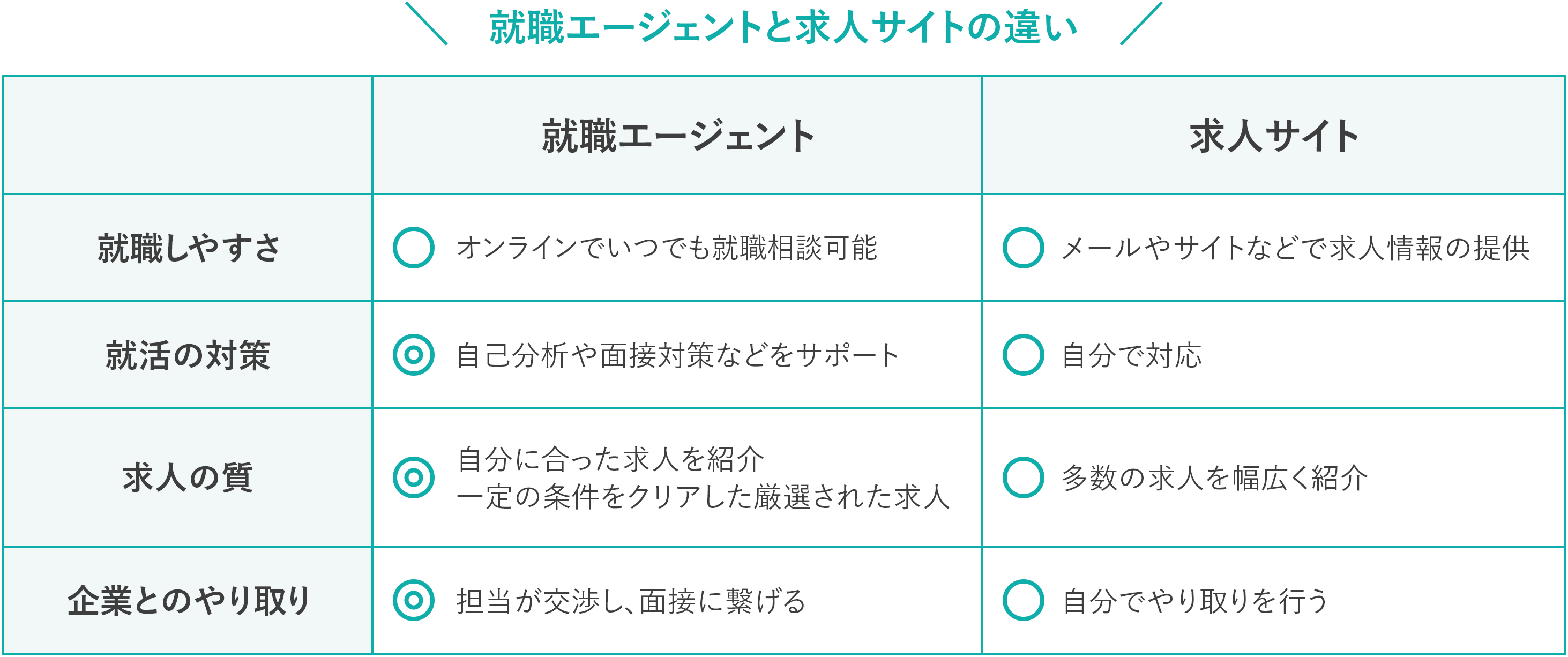

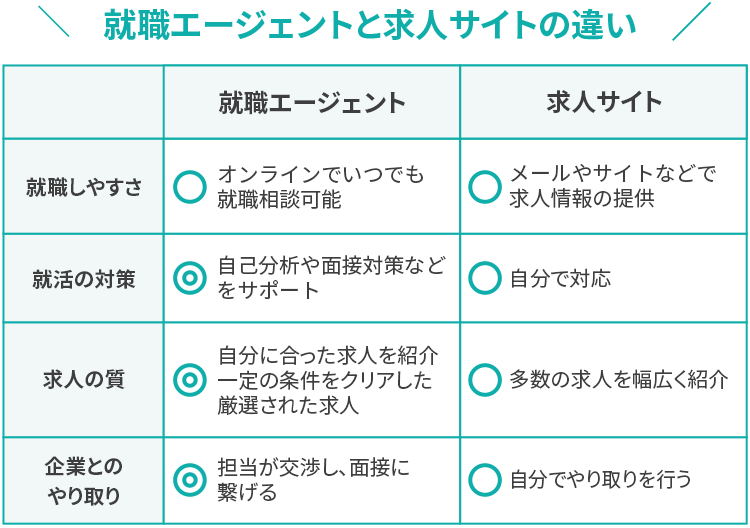

就職エージェントの利用

正社員就職を目指すなら、就職エージェントを上手く活用するのがおすすめです。

就職エージェントとは「キャリアアドバイザー」と呼ばれる就職支援のプロがマンツーマンで、求職者の就活をサポートするサービスです。

就職エージェントの利用が特におすすめなタイプは、「就職支援のプロに相談しながら就活を進めたい」と考える人です。これまでの経歴や自己PRに自信がない人は、就職エージェントに相談することで効率よく就活を進められますし、自信を持って臨めるようになるでしょう。

就職エージェントは、会社ごとにサービスの対象が変わります。

- 第二新卒向け

- 20代向け

- 就職未経験に強い

- 女性向け

就職エージェントを利用するときは「このサービスは自分の属性に合っているか」をよく考えて登録しましょう。複数の就職エージェントに登録しても構いません。気になるものがいくつかある人は一通り登録して、利用しながら比較・検討していくのがおすすめです。

エージェントによってサービス内容も異なりますが、一般的には以下のサービスが利用できます。

- 求人の紹介

- 求人の申し込み

- 応募書類の添削

- 個別面談

- 面接対策

私たちジェイックも就職エージェントを運営しており、社会人経験が少ない人の就職支援を得意としています。

ジェイックの「就職カレッジ®️」では、転職活動のノウハウやビジネスの基本が学べる「就職支援講座」も行っています。

支援講座の受講者は、社会人経験が短い人であっても採用したいと考えている優良企業20社と一斉に面接ができる「集団面接会」に参加できます。書類選考なしで、1日に複数の会社と面接ができるため、最短2週間で内定の獲得も可能なシステムです。転職できるか不安な人にも、利用しやすいサービスとなっています。

まずは、就職やキャリアの悩みを相談したいという方でもご利用可能です。

転職エージェントの活用に興味のある人は、ぜひご検討ください。

まとめ

これから伸びる新しい仕事10選から、新しい働き方とメリット・デメリットを解説しました。

デジタルデバイスやAI技術の進歩によって、新たな仕事や働き方が生まれています。一方、新しい仕事が生まれることで従来あった仕事が無くなる場合もあり、単純作業や語学が必要とされる仕事はAIによって奪われていく可能性もあります。そのため、新たな業務へ積極的に挑戦し、これまでとは違う視点で取り組む必要があります。新しい仕事が多く生まれてくる時代においては、専門性の高いスキルを持つことで他の人材と差別化ができます。

しかし、自分ひとりで新しい仕事への就職活動を進めるのは難易度が高いと言えます。そこで、就職エージェントの利用をおすすめします。

新しい仕事の存在や必要なスキルを把握した上で、就職エージェントを併用して、あなたの就職活動を有利に進めていきましょう。