「モチベーショングラフの書き方が分かららない」「グラフが完成したけど、具体的にこの後どう活用すればいいのかイメージできない」という悩みを抱えている就活生も多いと思います。そもそも、モチベーショングラフとは、自分の過去を振り返り、モチベーションの上がり下がりを時系列で曲線にして書き出したものです。この記事では、モチベーショングラフの書き方や具体例、モチベーショングラフを作るときの注意点や就活での活かし方などについて解説します。 「モチベーショングラフを活用して自己分析をしっかりと進めたい」と考えている就活生は、最後まで読んでみてください。

※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

この記事の目次

モチベーショングラフが就活で使われる理由

モチベーショングラフが就活の自己分析の手法として用いられる理由や、モチベーショングラフの意味などについて知りましょう。

そもそもなぜ自己分析は必要なのか

就活をするうえで自己分析が欠かせないといわれている理由について紹介します。

就活で自己分析をする理由

就活生が就職活動を進める中で、自己分析から始めることが一般的です。就職活動セミナーなどの場面でも、さまざまな自己分析の方法を解説しています。就職活動をテーマにしている本にも「自己分析をあらかじめやっておくべき」と書かれている場合が多くありますが、なぜなのでしょうか。

理由は、自己分析とは過去の経験から今の自分を知ることで、未来の自分の活動や思考についての予想をつけることができるからです。

自己分析は企業選びや面接に役立つ

これまでの自分自身について振り返る自己分析は、どのような企業でどのような仕事をすれば自分は力を発揮できるのかを知ることができるため、仕事選びの基準になります。自己分析は、将来の自分が活躍できる職種や、自分に適した就職先を洗い出すために必要な作業なのです。

自己理解を深めておくことが、就職活動を有利に進めるために重要な要素でもあります。就活姿勢の多くが苦手意識を面接では、試験官に「何をやりたいのか」「強み弱みはなにか」といった、就活生の希望や性格についての質問が定番となっています。

自分のことについてはっきりと答えられる状態は、試験担当者から質問を掘り下げられても対応できるようになるので、自己分析が重要になるのです。

モチベーショングラフとは

モチベーショングラフとは文字通り、自分の人生のモチベーションの上がり下がりを曲線で表したものです。

これまでの人生を振り返ってみると、さまざまなできごとに心がおどったり、逆に気分が沈んだ経験をすごした就活生は多いです。当時の気分の変化をグラフに表し、どんな時にモチベーションの上がり下がりが起きるのかを知ることで、自分のモチベーションの源泉を探るという手法がモチベーショングラフです。

自己分析をどのようにすればいい分からないという人でも、モチベーショングラフは取り組みやすい手法であり、就職活動をスタートした就活生にもおすすめです。

モチベーショングラフを書く目的

モチベーショングラフを書く目的は、これまでの人生でどのようなできごとがあり、どのように乗り越えてきたかを洗い出すことです。

モチベーショングラフを書くと、大学時代以前にさかのぼって自分の人生を振り返ることになります。振りかえった情報をもとに自分のこだわりや価値観を把握するだけでなく、強みや弱み、得手や不得手をこれまでの人生全期間について振り返り、自己理解を深めて、言語化することが最終目標です。

自分の傾向や思考を明らかにすると、自分がどんな仕事に向いているか、または向いていないかをあとから客観的に評価できるよう、そのときどきのモチベーションの変化を正直に記録するようにしましょう。

※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

モチベーショングラフの具体例

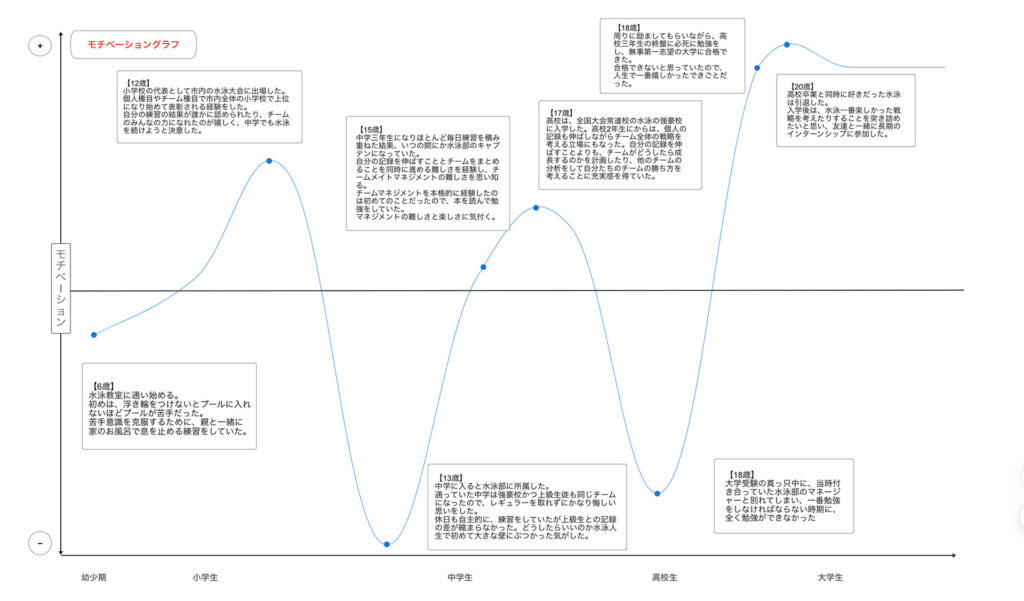

実際にモチベーショングラフがどんなグラフなのかを紹介します。実際に作成したものをいくつか紹介するのでモチベーショングラフがどんなものなのかイメージを膨らませてみてください。

いかがでしょうか。紹介したモチベーショングラフは、水泳の経験をベースに作成したものです。人によってグラフの曲線の形や選ぶ経験などは全く異なります。そのため、自分の過去と深く向き合いながら自分だけのモチベーショングラフを作成してみてください。

モチベーショングラフの書き方

次に、先ほど紹介したモチベーショングラフをどうやって作成してくのかの書き方や流れ、取り組むさいのポイントについて紹介します。

書き方1:起伏とできごと

モチベーショングラフの書き方は、いたってシンプルです。まず、大きな紙を用意し、縦軸と横軸を書いてください。

縦軸がモチベーションや気分を表し、横軸は時間経過を示しますが、年齢ごとにモチベーションがどのように変化したかを思い出して曲線を描いていきましょう。

起こったできごとを詳細に思い出しながら全て洗い出し、分岐点に記載することで気分が上下していく様子が記録されていくことになります。可能な限り思い出し、その都度、当時はどのような気分になっていたのかを記録していきましょう。

ここで大切なことは、記載したできごとやモチベーションの変化が自己分析や面接のネタに使えるかどうかは関係なく、ありのままを正直に書くことです。

例えば「小学生のときは足が速くクラスの人気者だった」「漠然と学校生活を送っていて、とくに面白くはなかった」という、面接には使えないようなエピソードでもかまいません。

脚色してしまうと、その時にどう感じていたかという本質的な部分がぼやけてしまいます。些細なことでも正直に記載することが、自己分析で使えるモチベーショングラフ作りには大切です。

書き方2:大きな変化を振り返る

基本的なモチベーショングラフができあがったら、今度はそこから、とくに大きな変化があったターニングポイントをピックアップしましょう。このときに選ぶのはプラスのできごとばかりである必要はなく、むしろマイナスのできごとであっても、大小を問わずすべてピックアップするべきです。

ピックアップしたら、そのできごとを詳細に思い出しましょう。どのぐらいの期間にわたってその事件が起き、誰と乗り越えたのか、時系列順に整理して思い出すことが大切です。このとき、可能な限り正確にできごとの詳細が思い出すことができると、このあとの作業が非常にやりやすくなります。

できごとを詳細に思い出したら、次は思考感情を思い出しましょう。「なぜそう感じたのか」「なぜそのように行動したのか」という自問自答を繰り返して、そのできごとの背景やモチベーションの変化を深掘りしていきます。

この思考や感情に関する自問自答をすべてのターニングポイントで実施することで、モチベーショングラフをより詳しいものに作り込んでいきます。

モチベーショングラフを詳細に作っていく過程で、自分自身の強みや弱み、物事の好き嫌いなどがわかってきます。これが自己分析の第一歩であり、いままで何気なく過ごしてきた時間を客観的に評価することにつながります。

書き方3:モチベーションの根源を探る

最後に、モチベーショングラフをざっと見回して、自分のモチベーションの浮き沈みについて観察してみましょう。そこで、自分は、どんな状況でモチベーションが上がるのか、下がるのかという傾向を見つける段階になります。

自分の中の優先順位を分かりやすくするために、グラフの高いところに順位をつけましょう。順位をつけたいくつかのエピソードを見比べて、どのような時にモチベーションが上がるのか、モチベーションが上がる場面に傾向が無いかを探します。自分の好きなことは何なのか、客観的にあきらかにしていきましょう。

モチベーションが低くなっているところにも注目し、自分がどのような場面でモチベーションが下がるかという傾向を洗い出します。自分の嫌いなことが何なのかを傾向化し、客観的に評価できるようにしていくのです。

グラフの高いところと低いところを比較してモチベーションの根源を見つけ、下がった気分を回復させる方法を具体的に把握しましょう。

自分の好き嫌いについて理解したり、困難に対する対処法がわかっている状態に辿り着いたりすることが、モチベーショングラフを作成するうえでの目標です。

モチベーショングラフを作る時の注意点

できごとばかりを振り返っただけのモチベーショングラフにならないように注意してください。

モチベーショングラフで一番重要となるのは、感情や思考の変化から自分の特性を知ることです。

振り返って出てきたできごとに対して、直面したさいに自分がどう思ったのかを考えるのが抜けたまま作るだけになる就活生は多くいます。

「なぜそう思ったのか」「なぜそのような行動をとったのか」などを自問自答するなかで、いまとなっては思い出せないできごとも多いかもしれません。それでも、思い出せる限り正確に「なぜ」を徹底的に深掘り考えることを、モチベーショングラフを作成するさいに意識してみてください。

※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

モチベーショングラフを就活で活用する方法

次に、モチベーショングラフを就活で活用する方法についてご紹介します。作って満足してそのまま放置してしまい、上手に活用できていない就活生が多いので今から解説することを意識してみてください。

モチベーショングラフを作成したら就活のこの場面で活用しよう

モチベーショングラフを、就活のどの場面でどのように活かすべきか事前に理解した状態でモチベーショングラフを作成するとより就活が進めやすくなります。

業界・企業選び

モチベーショングラフを就職活動に活かすためには、グラフがマイナスからプラスへ、あるいはその逆に切り替わっているポイントに注目することが重要です。

モチベーションの曲線が切り替わっているきっかけになったできごとが、あなたの人生における価値観が分かるポイントであるといえます。例えば、曲線の切り替わりのポイントが「人との新たな出会い」「数字などで目に見える結果を残したこと」などの傾向があった場合「お客さんの顔が見える仕事に向いているかも」「成果が目に見える仕事に適性があるかも」と考えられます。

モチベーショングラフを利用すると、どんな仕事を選ぶのが自分にとってモチベーション高く働けられるのか自分に合う仕事の方向性を見つけられます。

また、これまで漠然と志望してきた業種や企業のどこに魅力を感じていたのかも明確になってきます。逆に、これまでいいなと思っていた職業や企業があっても、自分の過去を振り返ってみた結果、自分にはあまり向いていなかったと気付くきっかけになるかもしれません。

自らの思考の傾向を明らかにすることが、自己分析の最終目標です。そのため、モチベーショングラフをベースにして自分が好きなことや嫌いなことを明確にして、自分にぴったりの業界や企業を選ぶ基準を見つけていきましょう。

面接

面接試験でも、モチベーショングラフで実施自己分析の結果を活用できます。モチベーショングラフの曲線がマイナスからプラス、または逆にプラスからマイナスに変化しているところに注目してください。

曲線が一気に変化している時に起こったできごとは、あなたの気分が大きくプラスに傾いた成功体験、あるいは大きくマイナスに傾いた挫折経験です。このときの具体的な行動や書き出した行動に出ようと思った理由、結果としてどんなできごとが起きたか、どんなことを学んだのかなどは面接で語れるエピソードとして活用できます。

成功や挫折の経験は、普段は語ってといわれてもなかなかすぐに話せるものではありませんが、面接では頻出の質問項目です。その経験が現在のあなたにどんな影響を与えているのか、失敗を乗り越えるためにどんな工夫をしたかという点を面接官は重視し、仕事で苦難に直面したときに、どのように対処するのか再現性を確認しているのです。

自分はどんな経験をしてきたかをモチベーショングラフで振り返り、面接で話しやすい状態で準備するのは、面接官に好印象を与えるためにも必要になってきます。

モチベーショングラフ完成後のおすすめの自己分析

モチベーショングラフのほかに、就活に役立つ自己分析方法をご紹介します。

他の自己分析も活用すべき理由

自己分析の方法は、モチベーショングラフだけではありません。他の手段も活用して自己分析を深めていくことで、企業の面接などでもより自己アピールが上手にできるようになるでしょう。

モチベーショングラフ以外の自己分析の方法を採用する理由は、モチベーショングラフは自己分析の方法のなかでも、自分の主観で分析した結果になりがちであるためです。

モチベーショングラフには他人の目が入っていないため、それだけでは自己評価が正しくおこなわれないことがあるという問題があります。複数の方法で自己分析をすることで、把握できていなかった自分の特性に気がつくかもしれません。自分が知らなかった一面を深く掘り下げていくことも、自己分析では重要なのです。

就活性は自分に合った自己分析を行い、企業に上手くアピールできるよう徹底的に準備しておきましょう。

もっと詳しく自己分析の方法が知りたい就活生のために、以下の記事をご紹介します。多くの就活生が苦手意識を持っている自己分析のコツなどを解説しているので、ぜひ合わせて読んで参考にしてください。

他己分析を活用しよう

もっとも簡単な自己分析の方法として「他人に自分の評価を聞く」ということがあります。他人から客観的に見た自分のよい点と悪い点を把握しておくことは、自己分析を深めるために必要です。なかには厳しい意見もあるかもしれませんが、参考にしましょう。

モチベーショングラフ以外の自己分析の方法を採用する理由は、モチベーショングラフは自己分析の方法のなかでも、自分の主観で分析した結果になりがちであるためです。

書籍やWEB上のツールも効果的

そのほかに、就活生用の自己分析に関する書籍を読んだり、自己分析シートなどを使用したりするのもよい方法です。自己分析シートはインターネット上などにもテンプレートが存在しているため、使いやすそうなものをパソコンからダウンロードしたりコピーしたりすると便利です。

WEB上で診断ができる自己分析ツールも数多くあり、詳細な分析が可能な本格的なツールも少なくありません。そのほとんどは登録をすれば就活生は無料で利用できるため、複数の自己分析ツールを併用するなどして活用してみることをおすすめします。

モチベーショングラフを書くメリット

冷静に分析したことのない自分について、気づいていないモチベーションの源泉を発見することにより、深くて濃い自己分析ができることがモチベーショングラフの魅力です。

あなたのこれまでの人生で「これがやりたい」という直感的な選択のなかで、自分の思考を理解する経験はあっても、長い時間の経過を辿り分析したことがない就活生が多いです。

自分の特性を正確に理解し、特性に合わせた仕事を選ぶためにもモチベーショングラフは効果的であり、面接官も納得できる実際の体験をもとにしたエピソードを話せるようになるため、面接にも自信を持って挑めれるようになります。

モチベーショングラフでモチベーションの根源を見つけよう

モチベーショングラフを作成することによって、自分がどんなことにモチベーションが上がるのか、下がるのかがわかります。自分についてきちんと把握することで、自分にとってベストな企業を選べるようになります。モチベーショングラフを活用した自己分析は就職活動のみならず、将来を考えるうえでも非常に重要なので、じっくり時間を使い取り組みましょう。

※2022/3~2023/3の当社相談参加者へのアンケートで『満足』『どちらかといえば満足』を選んだ方の割合

⇓⇓25卒・26卒の方はコチラ⇓⇓