向いてる仕事が分からない、と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実は向いている仕事を探す必要はないのです。なぜなら、向いている仕事よりもやりたい仕事の方が重要だからです。

この記事では、向いている仕事が分からない理由や対処法を解説しております。記事を読むことで、向いている仕事ではなくやりたい仕事を探すことが重要だということが分かるでしょう。気になった方は是非参考に読んでみてください。

- 向いてる仕事がわからないのは、今の仕事に対する不満、自己理解の不足などに原因がある

- 向いている仕事がわからない時は、まず「どのような人生を送りたいか」を判断軸にしよう!

- 向いている仕事を見つけるには、ハローワーク、就職サイト、就職エージェントの活用がおすすめ

この記事の目次

向いてる仕事をしている状態とは?

向いてる仕事をしている状態とは、自身の能力や性格が仕事と一致し、効率と熱意が自然に高まる状況です。これは、興味や関心を超え、個人のスキルや特性が職務に適合している状態を意味します。

また、他者からの評価が高く、目に見える成果を上げている場面が多いのも特徴です。その人がその職務で社会的に認知され、自己肯定感が高まっている状態です。

長時間働いても、その仕事が苦にならないという点も重要で、それは仕事に対する深い熱意と、それをサポートする持続力がある証拠です。これらが合わさった時、多くの人は自分に向いている仕事をしていると実感するでしょう。

まとめると、

- 能力や性格と仕事の特徴が一致している

- 人より得意で他者からの評価がもらいやすい

- 長時間行っていても苦にならない

が向いてる仕事をしている状態といえます。

向いてる仕事がわからない理由は何なのか

向いてる仕事がわからないと感じる理由には、大きく以下の3つが考えられます。

- 今の仕事に原因がある

- 自己理解ができていない

- 職種や職業を知らない

それぞれを具体的に見ていきましょう。

①職種や職業を知らない

向いてる仕事がわからないと答える人の中には、そもそも世の中にどのような職種や職業があるか知らないことが原因のケースもあります。

世の中には数えきれないほどの職業があります。実際、独立行政法人労働政策研究・研修機構の「職業名索引」には、18,000以上の職業名が載っています。一度考えていただきたいのですが、あなたは知っている職業はどのくらいあるでしょうか。おそらく知らない職業が大半かと思われます。

職種や職業自体を知らなければ、当然ですが選択肢も減ります。限られた選択肢の中から仕事選びをしている場合、自分に向いてる仕事が見つからない可能性は上がります。逆に多くの仕事を理解することで、あなたに向いてる仕事が見つかるかもしれません。まずは、どのような職業があるのかを知るところから始めてみましょう。

職種や職業を知らないのは高校生/大学生に多い?

向いてる仕事がわからない高校生や大学生は、職種や職業についての知識が十分でないことが原因です。自身の強みや興味が明確であってとしても、そもそも興味に合う職業や企業を知らなければ、適切な業界や企業を見つけるのが困難です。

向いてる仕事がわからない大学生は、自身の能力や価値観に適合する職業を知る必要があります。高校生も同様で、多様な職業の知識と自身の強みを照合することで、より広い選択肢が得られるでしょう。

参考:「独立行政法人労働政策研究・研修機構:第5回改定 厚生労働省編職業分類 職業名索引」

②自己理解ができていない

「自分の得意・好きなことがわからない」といった、自己理解ができていないがために、自分に向いてる仕事がわからないケースもあります。日々仕事に追われて自分と向き合う時間がとれておらず、自分を振り返ることがないまま毎日を過ごしている人も多いのではないでしょうか。

好きなこと・得意なことを聞かれて、答えがすぐに思い浮かばない人は、十分な自己理解ができていないかもしれません。他にも、自分が今まで出した成果や人から褒められた経験を聞かれてすぐに答えられない人も、同様の傾向です。

また、承認欲求の強い人は「周りの人に認められたい」という気持ちが強いため「人からどう見られるか」が行動の判断軸になっています。人から認めてもらおうと頑張っているうちに「本当は何がしたいのか」「何をすることが好きなのか」が分からなくなってしまうのです。

自己理解ができていないのは20代に多い?

向いてる仕事がわからないケースは20代に多く、原因は自己理解ができていないことにあります。仕事の経験値が浅く、自身の得意や好きなこと、向いている仕事が明確でない20代は、働く前と後のギャップを強く感じることがあります。これは、自己と向き合う時間が取れていない、または自己分析の方法がわからないことが原因です。

20代は、自己理解を深めるために、自分と向き合う時間と方法を見つけ、実践する必要があります。

③今の仕事に原因がある

今の仕事に原因がある場合は「仕事がうまくいっていない」「人間関係や待遇なども踏まえて、何らかの不満を感じている」などが考えられます。仕事でミスをしたり、いくら頑張っても成果が出せなかった時など「自分は今の仕事に向いているのか?」と不安になった人もいることでしょう。

もし今の仕事が自分に向いていないと感じた場合、自分に向いてる仕事は何かを考え始めます。反対に「今の仕事が自分に向いてる!」と感じる人は、あまり「向いてる仕事は何だろう?」と考えることはありません。

なぜなら今の仕事で成長することに夢中だからです。向いてる仕事について真剣に考えている人は、少なからず今の仕事を変えたい気持ちがあることでしょう。

仕事に原因があるのは30代/40代に多い?

向いてる仕事がわからない30代や40代は、今している仕事に原因がある可能性が高いです。

30、40代になるとある程度、今の仕事を長く続けているという人が多くなります。中には、自分に合っていない仕事や合わなくなってきた仕事を続けている人もいらっしゃいます。

合わない仕事を続けていると、そもそも自分には何が向いてて、何が合っているのかがわからなくなってきます。

30代、40代でこれを感じる場合、現在の職種や職場環境、業務内容に問題がある可能性が高く、キャリアの再評価や変更を検討するタイミングと言えるでしょう。

向いてる仕事が分からない時の対処法

先ほど向いてる仕事がわからない理由を解説しましたが、それでも「どうすればいいのかわからない」と悩む方がいるかもしれません。そこで、向いている仕事がわからない時の対処法を5つ紹介します。

- 将来のキャリアを考える

- 自分の好きなこと、得意なことを見つける

- 向いていないことを明確にする

- 職業について調べる

- 適性診断やカウンセリングを受ける

①将来のキャリアを考える

まずは、自分の将来的なキャリアを考えてみましょう。キャリアといっても、仕事に限定する必要はありません。「どのような人生を送りたいか」という視点で考えてみてください。

- 家族と過ごす時間をたくさん作りたい

- とにかく趣味に没頭したい

- 大切に思える仲間と遊んで楽しみたい

このように多くの生き方があり、どれを選んでも正解・不正解はありません。大きな目標を掲げてもいいですし、小さな目標を複数考えるのでもいいでしょう。

大事なことは「自分がどのように生きていきたいかを明確にすること」です。人生の目的が明確な人は、仕事を選ぶ時の判断軸がはっきりしているので、迷うことなく決断できます。

②自分の好きなこと、得意なことを見つける

自分の好きなこと・得意なことを見つけるのも1つの方法です。この方法は、比較的取り組みやすいのではないでしょうか。

- 人と話すのが好き

- 家でのんびりするのが好き

- コミュニケーションをとるのが得意

このように、様々な好きなこと・得意なことがあります。まずはそれぞれ、思いつくまま箇条書きにしてみましょう。必ずしも、好きなことと得意なことが一致するとは限りません。最初は気にせず、気軽に考えてみてください。

思いつく内容をある程度書き出せたら、もう少しだけ深堀ってみます。好きなこと・得意なことを仕事選びに活かすなら「どの要素が好きなのか?」まで考えることが大切です。

例えば「サッカーが好き」と一言でいっても、自分がプレーするのが好きな人、戦略を考えるのが好きな人、観戦が好きな人など、好きな要素が分かれます。さらに同じ「サッカー観戦が好きな人」でも、友達と楽しく盛り上がることが好きな人と、試合に勝つことが好きな人で、さらに好きのポイントは分かれるでしょう。このように好きな項目を挙げた後に、さらに「なぜ好きなのか」「何を楽しんでいるのか」をもう1段階考えてみてください。

③向いていないことを明確にする

好きなこと・得意なことを考えるのとは反対に「向いていないことを明確にする」ことも大切です。どうしても「向いてる仕事が何か」という視点で考えてしまいがちですが、反対に自分の苦手なこと・向いていないことを考える方が自己理解が深まる人もいます。仕事選びにおいても「〇〇の作業は自分には向いてないから、避けておこう」と苦手な仕事を回避できるのでおすすめです。まずは今までの経験から、向いていないと思ったことを書き出してみてください。

④職業について調べる

上記の作業が一通りできたら、次はより多くの職業を知っていきましょう。先述の通り、世の中には多くの職業がありますが、調べてみるとあなたが知らなかった仕事が思った以上に出てくることでしょう。これまでは知らなかった職業の中に、向いている仕事が隠れているかもしれません。

具体的には「仕事に関する本を読む」「お仕事紹介系のYouTube動画を観る」「転職エージェントに相談しながら向いてる仕事を探す」などの方法があります。

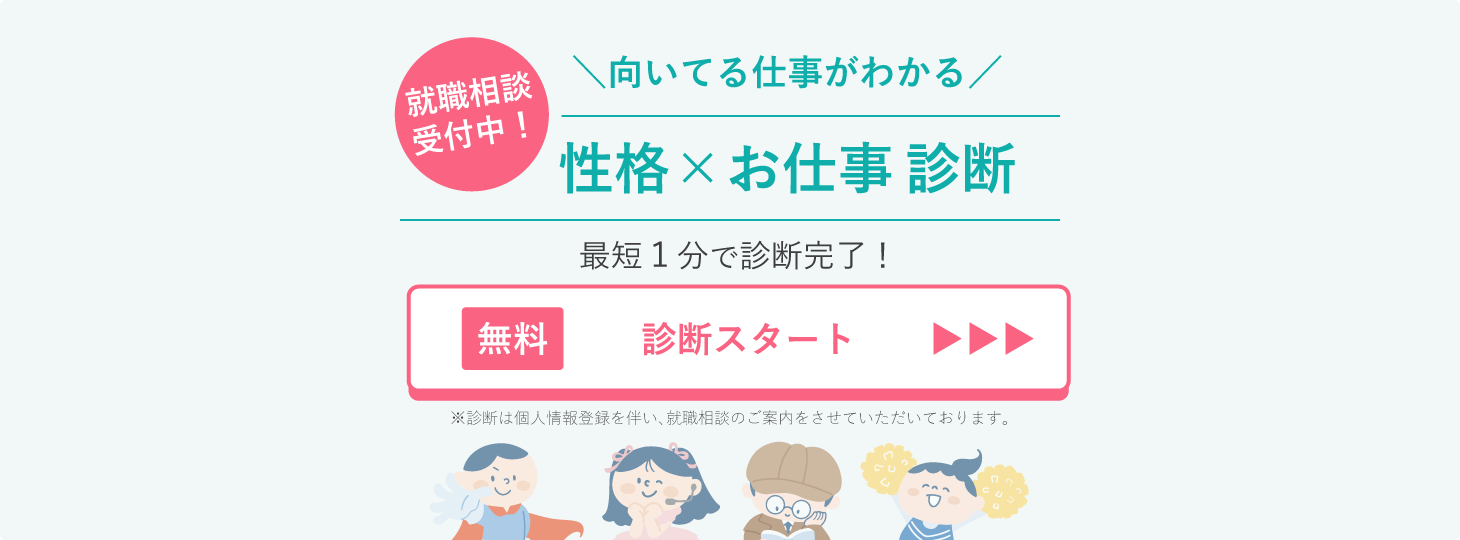

⑤適性診断やカウンセリングを受ける

ここまで様々な「向いてる仕事が分からない時の対処法」を紹介してきましたが、中には自分で考えていくのが難しいと感じる人や、自己分析に苦手意識を持っている人もいることでしょう。そのような人は、適性診断やカウンセリングを受けてみることをおすすめします。第三者の視点からアドバイスをもらえるので、今まで気づいていなかった発想から自分に向いてる仕事が分かったり、自分の意外な一面に気づくこともあるからです。

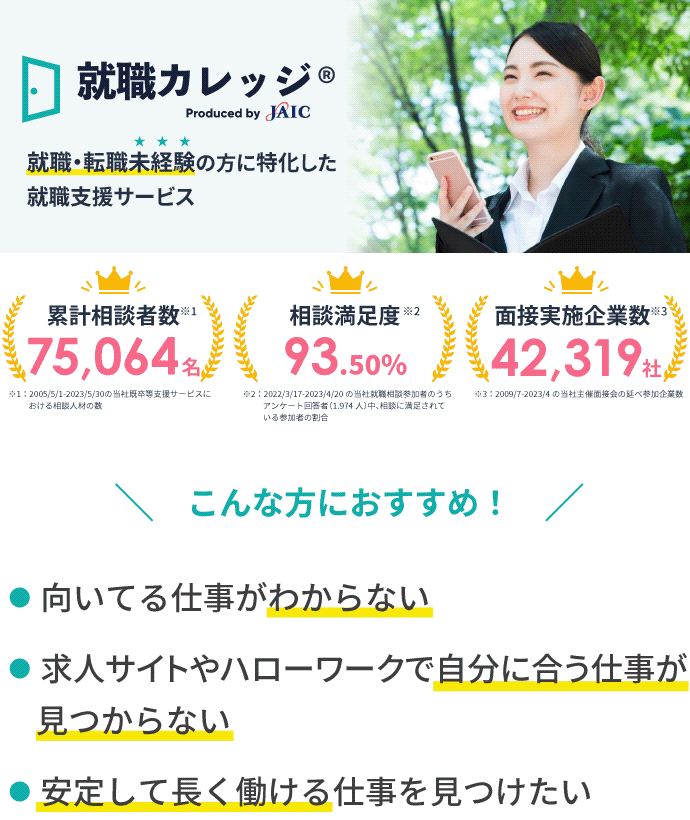

私たちJAICでも、無料の就職カウンセリングや相談会を開催しています。「自分に向いてる仕事を探したい」「1人では自己分析が上手くできないから、専門家に相談しながら進めたい」と考えている人は、ぜひ利用を検討してみてください。

向いてる仕事とやりたい仕事のどちらを優先するか

就きたい仕事を考えるときに「向いてる仕事」と「やりたい仕事」が違っていた時、どちらを選んだらいいのか迷う方もいるのではないでしょうか。

「向いてる仕事」とは、自分の能力を十分に発揮し、その経過や結果に満足できる仕事を指します。能力を発揮するには、周りの環境や働き方が自分に合っていることが必要です。「得意」「ストレスなくできる」「スムーズにできる」「自然とやっている」仕事と言い換えることもできるでしょう。

一方、「やりたい仕事」とは、やりがいを感じられる仕事を指します。待遇や働きやすさよりも、仕事内容に楽しく充実感を持てることが条件です。「好き」「没頭できる」「熱中できる」「夢中になれる」仕事と言い換えることもできます。

向いてる仕事とやりたい仕事が同じであれば問題ありませんが「これら2つが同じ仕事である」という人は多くありません。

そんな時、結論としては「やりたい仕事」を選ぶことをおすすめします。なぜなら、ほとんどの仕事はやっていくうちに慣れていき、次第に得意なものとなっていくからです。好きな仕事だからこそ長期間にわたって働けたり、向上心を持って仕事に臨めるといえるでしょう。社会人生活は長いので、嫌いな仕事をずっと続けていくのは、とても大きなストレスがかかります。

また、好きな仕事であれば、得意な作業・やり方を当てはめることができます。仕事のやり方は工夫次第で変えられますが「嫌い」という感情を無理やり「好き」に変えるのは難しいです。

そのため、向いてる仕事とやりたい仕事のどちらを優先するか迷った場合は、やりたい仕事を中心に考えるといいでしょう。

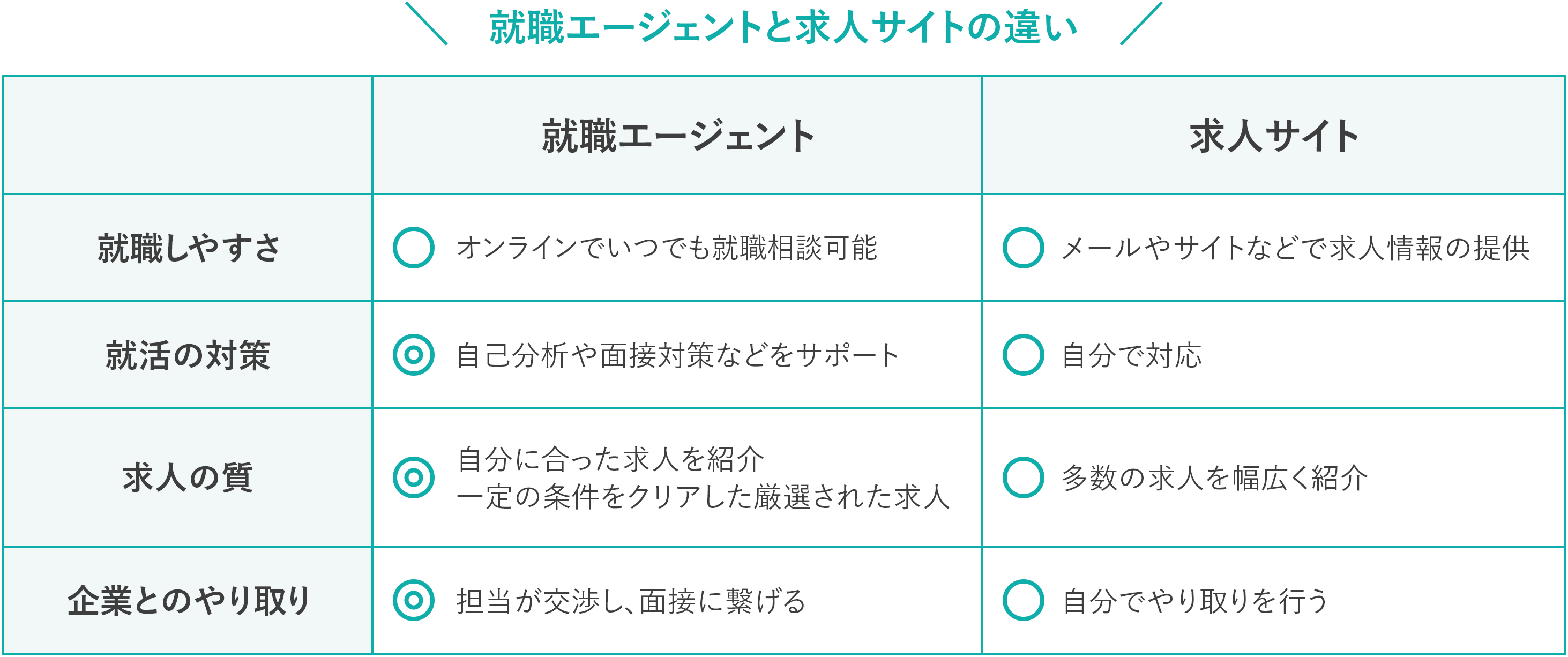

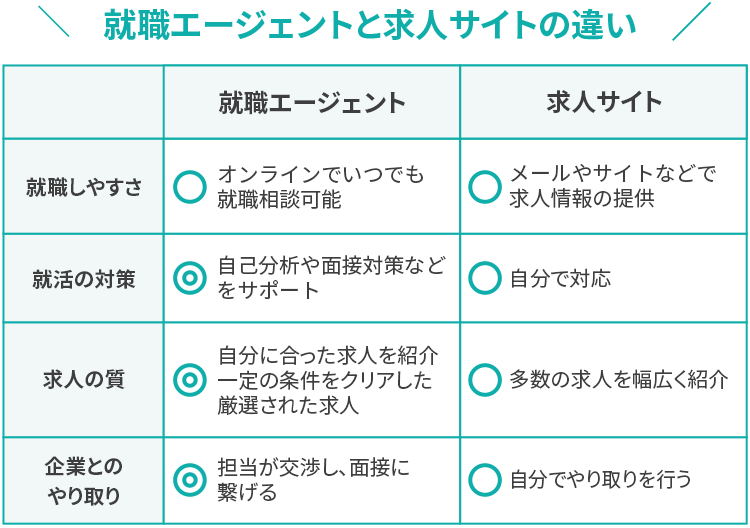

向いている仕事を探す3つの方法

向いてる仕事がわからない原因を探り、対処法を知った人の中には「自分に向いている仕事を実際に見つけたい」と考える人もいることでしょう。そこで、向いてる仕事の探し方を3つ解説します。

- ハローワーク

- 就職サイト

- 就職エージェント

以下、それぞれのサービス概要や特徴、対象者やおすすめの人、注意点などを詳しく解説していきます。

方法1:ハローワークを利用

ハローワークは、厚生労働省が設置している「公共職業安定所」を指し、求職者や中小零細企業を対象に、国が無償で支援を行っている機関です。求職者に対しては、具体的に以下のサービスを提供しています。

- 就職活動に関する相談

- キャリアコンサルティング

- 職業紹介

- 就職活動に役立つセミナー

- 職業訓練

- 雇用保険の受給

このように、ハローワークでは多岐にわたる就職支援サービスを受けられます。「障害がある」「外国籍である」といった求職者の状況に合わせて利用しやすいのもハローワークの大きな特徴です。

ハローワークは全国に設置されており、設置された自治体と連携を図ることで、その地域に密着した就職支援を行なっています。そのため、地元企業への就職を考えている方には相性が良いでしょう。

また「これまで民間の就職支援サービスを活用していたが、なかなか良い就職先が見つからない」と悩んでいる人にも、ハローワークの利用がおすすめです。民間の就職支援サービスは対象者や応募条件を限定的にしているところも多く、対象から外れてしまうとなかなか就職先が見つかりません。一方でハローワークは「民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援する、最後のセーフティネットとしての役割を担う、国(厚生労働省)の機関」と厚生労働省のサイトでも説明されています。

ハローワークを利用するときの注意点は、ハローワークの相談員は企業の内部事情までは把握していないことです。ハローワークは数多くの求人を扱っているため、職員がすべての企業の詳しい情報までを把握するのは難しいでしょう。そのため、中には「ブラック企業」といわれるような求人が紛れていたり、求人情報の内容を正確に読み取れず「入社してみたら自分に合わなかった」という可能性もあります。

まとめると、ハローワークは以下のような人におすすめです。

- 地元の中小企業への就職を考えている人

- ある程度働きたい企業像が決まっている人

- 会社に求める希望条件が明確な人

- 自分にとってのブラック企業を見極められる人

参考「厚生労働省:公共職業安定所(ハローワーク)の主な取り組みと実績(令和4年4月)」

方法2:就職サイトを利用

就職サイトとは、様々な求人情報をインターネット上で閲覧できるサイトです。企業の求人情報以外にも、就職活動に役立つセミナーの紹介や就活関連のコラムなどが載っているサイトもあります。

「就職サイト」と一言でいっても、幅広い求人を掲載しているものから、専門分野に特化した求人を掲載しているものまで、さまざまなサイトが存在します。そのため対象者もサイトによって異なり、あなたの属性や希望職種に合わせて利用するサイトを選ぶのがポイントです。

もし「どのサイトが合うかわからない」「1つに絞れない」という人は、複数の就職サイトに登録して、併用するのがおすすめです。就職サイトを大きく分類すると、以下の特徴に分かれます。

- 幅広い求人を取り扱う、大手就職サイト

- 年齢に特化した就職サイト(20代向けなど)

- 属性に特化したサイト(第二新卒向けなど)

- 職種に特化したサイト(ITエンジニア向け、アパレル向けなど)

- 性別に特化したサイト(女性向けなど)

各分野で自分の特徴に該当するものがあれば、それぞれ1つずつ登録してみるのがいいでしょう。もちろん気になるサイトが複数ある場合は、複数でも構いません。

就職サイトは自分の好きなタイミングで利用でき、就職活動も好きなタイミングで始められるため「自分のペースで就活したい」「今はとりあえず情報収集したい」という人に向いています。

就職サイトを利用するときの注意点は、ハローワークと同様、自分で応募する企業を見極めなければならない点です。また、企業とのやり取りは全て自分で行うため、面倒に感じる人もいることでしょう。

方法3:就職エージェントを利用

就職エージェントは、民間企業が運営する就職支援サービスです。求職者に担当のキャリアアドバイザーがつき、あなたの就職活動を全般的にサポートします。また求職者の希望やキャリアプランをヒアリングし、それに合うと思われる企業を紹介するため、入社後のミスマッチが起こりにくいことも就職エージェントの大きな強みです。

対象者は就職サイト同様、エージェントによって異なります。それぞれ年齢・属性・職種・性別など得意分野があるので、各就職エージェントの特徴を見て、自分に合ったサービスを選びましょう。

就職エージェントの利用がおすすめな人は「自力で就活を進めることに自信のない人」や「専門家に相談しながら就活を進めたい人」です。プロのキャリアアドバイザーに相談しながら就活を進められるので「特に働きたい仕事がない」「向いてる職業がわからない」などの悩みを持っている人でも安心して利用できます。

注意点として、担当のキャリアアドバイザーがつくのが強みである一方、中には「自分の希望に沿った求人が紹介されない」と感じる可能性もあります。その場合は、担当のキャリアアドバイザーに希望を積極的に伝えてコミュニケーションを取るのがおすすめです。キャリアアドバイザーもあなたからの情報をたくさん受け取れれば、そのぶん適切な求人を紹介しやすくなります。もしそれでも「希望に合う求人がなかなか見つからない」「担当のキャリアアドバイザーと相性が合わないと感じる」といった悩みが消えない場合は、担当者の変更を申し込むのも1つの方法です。

番外編:向いている仕事は性格からも判断できる!

それぞれの人が持つ性格の特徴は、最も効果的に能力を発揮できる仕事を見つける手がかりになります。たとえば、マイペースな性格の人は、自らのリズムで作業に取り組める職種、例えば研究開発やデータ分析などが向いています。これらの仕事は、焦らずじっくりと考える時間が確保できるため、深い知識や創造性を必要とします。

性格と仕事の適性を見極めることで、仕事の効率や満足度を高め、ストレスを軽減することが可能です。それには、自身の性格を深く理解し、それに適した職種や業務内容を探求するプロセスが不可欠です。自己理解を深めるというのは、キャリアの成功において基盤となる要素であり、持続可能な職業人生を築く土台です。

もし、自分の性格と相性の良い職種について更に詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

まとめ

ここまで「向いている仕事がわからない」と感じている人に向けて、以下の内容を解説してきました。

- 向いてる仕事をしている状態

- 向いてる仕事がわからない理由

- 向いてる仕事がわからない時の対処法

- 向いてる仕事よりも、やりたい仕事を優先するのがおすすめ

- 向いてる仕事を探す3つの方法

ポイントをおさらいすると、まずは「なぜ向いている仕事がわからない」と感じたのか、理由を考えてみましょう。そして本記事で紹介した対処法・仕事選びのコツをできるだけ試してみて、それでも難しい場合は就職支援の専門家である就職エージェントを活用するのがおすすめです。

もしあなたが「向いている仕事を探したい」「プロに相談しながら考えたい」と思っているのであれば、ぜひ就職エージェントの利用を検討してみてください。私たちJAICは無料のカウンセリングや相談会を開催したり、自己分析の手助けもしています。その結果、あなたに向いてる仕事を一緒に考えていきましょう。

タイプの近い人向けの記事はこちら

興味がある方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

「向いてる仕事 わからない」によくある質問

向いている仕事が分からなくてどうしたら良いのか分からなくなっていませんか?本記事の「向いてる仕事が分からない…わからなくなる理由や対処法を解説!」では、向いてる仕事が分からない時の対処法についてご紹介をしております。是非参考にしてみてください。

向いてる仕事が分からない時はどのようにしていますか?本記事の「向いてる仕事が分からない…わからなくなる理由や対処法を解説!では向いてる仕事を診断する方法・パターンについてご紹介しています。向いてる仕事を診断したいと思った方は是非読んでみて下さい。