絵を描く仕事は、イラストレーターやアニメーター、2D・3Dクリエイターやコンセプトアーティストです。直接絵を描く仕事や間接的に絵を描く仕事など、さまざまな種類があります。

本記事では、絵を描く仕事22選や絵を描く仕事に就く方法、仕事に就くために取り組みたいことについて解説します。

絵を描く仕事に興味を持っている方や絵を描く仕事への就き方を知りたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

- イラストレーター

顧客と案件ごとに契約を行い、顧客の意図を汲み取りながら、指定された絵を描く仕事 - アニメーター

絵コンテやキャラクター表をもとに、シナリオに沿った作画を作成する仕事 - 2D・3Dクリエイター

CGを利用し、映像作品に限らず、車や医療・機械の設計など、あらゆるものを表現する仕事 - キャラクターデザイナー

クライアントの求めに沿って、アニメーションやゲームのキャラクターをデザインする仕事 - グラフィックデザイナー

紙媒体やWebサイトのグラフィックモデルなどを作成する仕事 - Webデザイナー

プログラマーが書いた仕様書をもとにプログラミングを行う仕事 - 漫画家

週刊誌やWeb連載などで漫画を描く仕事 - 画家

それぞれの描き方でオリジナルの絵を描き、販売する仕事 - 絵本作家

特徴的な画力やストーリー構成により、絵本作りを専門にする仕事 - アートディレクター

イラストレーターやグラフィックデザイナーに仕事を発注し、制作の管理・監督を行う仕事

この記事の目次

絵を描く仕事22選

絵を描く仕事の仕事内容や仕事の就き方に関して、それぞれ解説します。

イラストレーター[絵を描く仕事 1/22]

イラストレーターは、顧客と案件ごとに契約を行ってWebや広告、書籍などに指定された絵を描く仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

Web・SNS・雑誌など、さまざまな媒体で絵を描くことになるため、技術力はもちろんのこと、顧客の意図を汲み取る力も必要になります。

また、商品やキャラクターイラストの作成、オリジナルキャラクターのデザインまで、イラストレータの仕事内容は多岐にわたります。

顧客から依頼されたデザインをこなしていくことで実績を積み、自分自身のオリジナルイラストをSNSなどでアップしていれば、自身のテイストをメインに売り出すことも可能です。

また、案件ごとに仕事を受注する形となるため、正社員としてイラストレーターを雇用するケースは少ないです。基本的には一人で活動するフリーランスイラストレーターになるでしょう。

イラストレータは画力や希望のイラストを描く技術だけではなく、クライアントの意図を汲み取る力や機嫌管理スキルなどが求められる仕事です。

イラストレーターとして働くためには、顧客の要望を汲み取るコミュニケーション力や、指示通りに再現できる力をアピールできると効果的です。

自己PRでは技術力をアピールするのはもちろん「柔軟に作業できる」などのソフトスキルを伝えられると、より良い印象を与えられるでしょう。

| 平均年収 | 521.2万円 |

| 必要なスキル | ・描写力 ・色彩感覚 ・構図力 ・表現技法 ・デジタルツールの使用スキル |

| 仕事に就くには? | ・デザイン系の専門学校や美術大学で専門知識やスキルを学ぶ ・イラストレーターのアシスタントとして実務経験を積む |

出典:厚生労働省「イラストレーター – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

アニメーター[絵を描く仕事 2/22]

アニメーターは、アニメーションを放送する際に必要な作画を担当する仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

アニメーターの仕事は動画を描く「動画担当者」と原画を描く「原画担当者」の2つに分かれます。

動画担当者として活動する場合は、原画と原画の間に挟む「中割り」を描く仕事が多いです。

新人アニメーターが担当することが多く、原画を元に中割りを描くことでアニメーションが成立します。動画担当者として経験を積むと原画担当者として活動できます。

作画はアニメーションの中で最も重要となる部分となり、責任感の大きさからベテランアニメーターが対応するケースが多いです。

アニメーターとして就職する場合、平均年収は110万円〜400万円となります。

動画担当者として働くうちは年収が低いものの、原画担当者として現場で活躍する場合は年収を向上できます。

キャリアアップとして原画担当者のトップである作画監督になれば、平均年収は648万円までアップします。

アニメーターの仕事は激務であり新人のうちは年収も低いため、下積み時代に耐えるための忍耐力が必要です。さらに、動きのあるキャラクターを表現する画力も求められます。

アニメーターとして働くためには、以下の点をアピールできると効果的です。

- 細かいタッチを描けるよう物や動きをとらえる観察力

- コツコツと作業を続けられる集中力と根気

アニメーターの仕事は細かな作業が多かったり忍耐力が求められたりする場合が多いため、「ひたすら作業に取り組める人材だ」とアピールすると、良い印象を与えられるでしょう。

| 平均年収 | 462万円 |

| 必要なスキル | ・作画技術 ・動画の知識 ・アニメーションの基礎知識 ・キャラクターの動きの表現力 ・観察力 |

| 仕事に就くには? | ・アニメーション制作会社に就職する ・アニメーター養成所や専門学校で学ぶ |

出典:厚生労働省「アニメーター – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

2D・3Dクリエイター[絵を描く仕事 3/22]

2D・3Dクリエイターは、2Dや3Dのコンピューターグラフィックスを活用してさまざまなものを表現する仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

アニメーションや映画に利用するCGだけではなく、車や医療・機械の設計など、あらゆるものをCGで表現します。

中でも、ゲーム業界は2D・3Dクリエイターとして活躍している人が多いです。

一部分をCGで表現する映画や機械設計と異なり、ゲームは表示されている情報のほとんどがCGです。

さらに、ゲームハードやスマートフォンの画質が向上したことにより、より高い技術のCGを表示できるようになったことから、年々需要が高まっています。

2D・3Dクリエイターの平均年収は300万円〜500万円です。CGクリエイターとして活躍するジャンルや業界によって平均年収は異なります。

2D・3Dクリエイターとして名前が売れれば、より年収を高めることが可能です。

2D・3Dクリエイターは高度なCG作成スキルとデッサン力が必要になります。2D・3Dクリエイターとして企業に就職する場合、クリエイターとしてのスキルポートフォリオとして提出するケースが多いため、あらかじめ用意しておきましょう。

2D・3Dクリエイターとして働くためには、以下の点をアピールしましょう。

- 2Dや3Dソフトの操作スキル

- 新しいツールを積極的に学ぶ姿勢

他にも、チームで分業して作業を進める場合もあるため、チームワークやコミュニケーション能力をアピールするのもおすすめです。

| 平均年収 | 509.3万円 |

| 必要なスキル | ・3DCGソフトの操作スキル ・2Dデザインソフトの操作スキル ・レンダリング技術 ・モデリング技術 ・テクスチャリング技術 |

| 仕事に就くには? | ・専門学校や大学でCGを学ぶ ・ゲーム会社やアニメ制作会社などに就職する |

出典:厚生労働省「CG制作 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

コンセプトアーティスト[絵を描く仕事 4/22]

コンセプトアーティストは、ゲームや映画などの作品や世界観、キャラクター設定を絵として表現する仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

アイデアやコンセプトをもとに絵を描く仕事なので、想像したものを具現化したり、世界観を絵で表現したりするのに興味がある方におすすめです。また、完成形のみにとらわれず、イメージを柔軟に描ける方に向いています。

コンセプトアーティストの平均年収は約400万円ですが、勤務先や雇用形態によって金額が大きく異なります。

コンセプトアーティストとして働くためには、自分で制作したポートフォリオをもとに、発想力や表現力をアピールできると効果的です。

| 平均年収 | 約400万円 |

| 必要なスキル | ・デッサン力 ・構成力 ・汲み取り力 ・独創性 ・3DCGソフトの基礎知識 |

| 仕事に就くには? | ・デザイン専門学校や美術大学で学ぶ ・ゲーム会社や映像制作会社などに就職する |

出典:デジタルハリウッドスクール「コンセプトアーティスト」

キャラクターデザイナー[絵を描く仕事 5/22]

キャラクターデザイナーは、アニメーションやゲームのキャラクターをビジュアルで表現する仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

作成内容はクライアントによって異なり、既存キャラクターからオリジナルキャラクターの作成まで、クライアントの求めるデザインを作成する力が必要です。

キャラクターデザイナーの平均年収は300万円〜600万円となり、新人として活動する間は高い水準ではありませんが、経験や実績を積むことで年収アップを目指せます。

また、キャラクターデザイナーはキャラクターをイメージ通りに表現するモデリング力と画力が求められます。

近年は、スマートフォン上で動きを持たせて表示させるために、モデラー作成スキルも重宝されています。

キャラクターデザイナーとして働くためには、イメージを具現化できる表現力の高さをアピールできると効果的です。

また、チームで仕事をする場面も多いため、チームワークやコミュニケーション力をアピールすると、キャラクターデザイナーの仕事に就きやすいでしょう。

| 平均年収 | 300~500万円 |

| 必要なスキル | ・キャラクターデザインスキル ・色彩感覚 ・作画スキル ・ストーリーテリング能力 ・トレンド把握能力 |

| 仕事に就くには? | ・デザイン専門学校や美術大学で学ぶ ・ゲーム会社やアニメ制作会社などに就職する |

コンテライター[絵を描く仕事 6/22]

コンテライターは、アニメやCMなどの映像作品の絵コンテを描く仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。絵コンテとは、映像作品の構成や流れを絵やイラストで表現した設計資料のようなものです。

コンテライターでは絵を描くだけではなく、映像作品をどのような流れで展開していくかといったストーリーを考える場合があるため、表現力や構想力も必要と言えるでしょう。物語を絵で表現したい方にとって、魅力的な仕事と言えます。

コンテライターとして働くためには、物語を視覚的に伝える力をアピールすることが重要です。自分でストーリーを作って絵で表現した作品をポートフォリオに載せるのも、アピールとしては効果的と言えるでしょう。

また、絵コンテの作成納期が短いことも多いため、素早く仕上げられる能力をアピールできると効果的です。

| 平均年収 | 約350万円 |

| 必要なスキル | ・構成力 ・描画スピード ・表現力 ・汲み取り力 ・映像作品に関する基礎知識 |

| 仕事に就くには? | ・デザイン専門学校や美術大学で学ぶ ・絵コンテ制作の仕事に応募する |

参考:求人ボックス「コンテライターの求人情報」

グラフィックデザイナー[絵を描く仕事 7/22]

グラフィックデザイナーは、商品のパッケージや雑誌など、紙媒体やWebサイトのグラフィックモデルを制作する仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

デザイン事務所はグラフィックデザイナーを正社員として雇用しているケースが多く、イラストレーターに依頼することなく、グラフィックデザイナーが対応するシーンも増えています。

正社員のグラフィックデザイナーとして働く場合、平均年収は369万円〜432万円となります。

メインで描く内容によって年収は異なり、近年では紙媒体よりもWeb媒体の方が給与を高めに設定している企業が増えています。

また、グラフィックデザイナーは絵やイラストが描けるだけではなく、WebサイトのPVやCV数を計測して改善する、Webマーケティングのスキルも必要です。

幅広いスキルが求められますが、キャリアアップを目指しやすい仕事と言えるでしょう。

グラフィックデザイナーとして働くためには、以下の点をアピールできると効果的でしょう。

- 視覚的に訴えられる高い表現力

- 伝えたい情報を整理する力

コンペ形式で仕事を取りに行くことも多いため、自分をアピールできるプレゼンテーション力も重要です。

| 平均年収 | 509.3万円 |

| 必要なスキル | ・企画力 ・デザインスキル ・色彩・印刷工程の知識 ・グラフィックソフトの使用スキル ・プレゼンテーションスキル |

| 仕事に就くには? | デザイン専門学校や美術大学で学ぶデザイン事務所や広告代理店に就職する |

出典:厚生労働省「グラフィックデザイナー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

Webデザイナー[絵を描く仕事 8/22]

Webデザイナーは、WebサイトやLPのデザイン、レイアウト設計を行う仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

デザインと名の付く仕事ですが、絵を描くことは少なく、プログラマーが書いた仕様書をもとにプログラミング技術を用いてデザインすることが業務内容になります。

企業に就職してWebデザイナーとして働く場合、基本リモートで仕事を進められるため、注目されている仕事です。

また、Webデザイナーの平均年収は444万円〜506万円と比較的高水準です。

対応したデザインに人気がある場合やPV数が増加するなど実績を積みフリーランスとして活動する場合、さらに収入アップを見込めます。

ただし、一定のプログラミングスキルとクライアントの求める内容を想像するイメージ力が必要です。

Webデザイナーとして働くためには、以下をアピールできると効果的でしょう。

- ユーザーの視点を意識したうえで視認性を高められる表現力

- ソフトやツール、プログラミング言語の使用実績

Webデザイナーはプログラミングに関する知識も求められます。専門性の高さを強調しつつ、ユーザーの視点に立って表現できることをアピールすると、Webデザイナーの仕事に就きやすいでしょう。

| 平均年収 | 509.3万円 |

| 必要なスキル | ・HTML/CSSの知識 ・JavaScriptの知識 ・デザインソフトの操作スキル ・ユーザー体験(UX)設計スキル ・レスポンシブデザインスキル |

| 仕事に就くには? | ・プログラミングスクールやWebデザインスクールで学ぶ ・Web制作会社やIT企業に就職する |

出典:厚生労働省「Webデザイナー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

デザインの仕事に興味のある人は、こちらの記事も参考にしてください。

漫画家[絵を描く仕事 9/22]

漫画家は、週刊誌やWeb連載などで漫画を描く仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。近年では週刊誌などの雑誌以外にも、Web漫画やSNS漫画の需要も高まっています。

正社員として漫画家に就職するケースは基本的になく、フリーランスとしての活動がメインとなります。

実力や人気度によって年収が異なるため、平均年収は存在しません。初めから漫画家を目指していない場合でも、SNSに投稿した漫画に人気が出れば、書籍化が決定するケースもあります。

漫画家は自身の実力が人の目に止まれば誰でもなれるチャンスがあります。しかし、必ず売れる確証はないため、自分の実力を信じて頑張り続ける必要があるでしょう。

漫画家として働くためには、魅力的なキャラクターデザインや漫画特有の表現ができることをアピールすると効果的です。また、絵が描けるだけでなく、引き込まれるストーリーを作れる構成力のアピールも重要です。

| 平均年収 | 500万円 |

| 必要なスキル | ・作画スキル ・ストーリーテリング能力 ・キャラクターデザインスキル ・ペン入れ技術 ・漫画の表現力 |

| 仕事に就くには? | ・漫画専門学校で学ぶ ・漫画雑誌の新人賞に応募する |

画家[絵を描く仕事 10/22]

画家は、絵画作品などオリジナルの絵を制作・販売する仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

他にはない唯一無二の作品を作り出し、人の目に留めることで画家として活躍が可能です。

漫画家と同じく画家に平均年収は存在しておらず、実力と人気次第でどこまでも売れることができます。

しかし、他にはない個性を絵で表現し、人の心を魅了しなくては画家として生きていくことができません。

画家は自分だけの画風と人に売り込むスキルが必要とされる仕事です。

画家として働くためには、以下の点のアピールがおすすめです。

- オリジナリティを表現する創造力

- 芸術に向き合う探究心と継続力

画家の仕事は、長期間にわたり作品と向き合う必要があるため、集中力も求められます。

さらに、画家として生計を立てるには積極的に世の中に作品を発表していく必要もあるため、積極性と行動力をアピールできるとより良い印象を与えられるでしょう。

| 平均年収 | 474万円 |

| 必要なスキル | ・デッサンスキル ・色彩感覚 ・構図力 ・表現力 ・美術史の知識 |

| 仕事に就くには? | ・美術大学や美術専門学校で学ぶ ・画廊や美術館に作品を展示する |

絵本作家[絵を描く仕事 11/22]

絵本作家は、絵本を作り上げる仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。絵本作家の仕事は、イラストだけを担当する場合もあります。

画風は人によって異なり、オリなジルのキャラクターを作成し、シリーズものの絵本を作るケースもあります。

近年では、子供向けの絵本だけではなく、大人向けの絵本も存在しています。

副業で絵本作家として活動する場合、平均年収は300万円〜400万円です。

フリーランスの絵本作家として活動する場合、人気や絵本の売れ行きによって大きく異なります。

絵本作家には人の目を惹きつける特徴的な画力、読み続けられるストーリー構成を作成するスキルが必要です。画力がなくとも、独自性とストーリー性で人気を集めている絵本も多数存在します。

絵本作家として働くためには、以下のポイントをアピールできると良い印象を与えられるでしょう。

- 子どもにもわかりやすい表現ができる創造力

- 魅力的な世界観を作り出せる構成力

絵本は、子どもが読むことを想定して作られています。

そのため、子どもが夢中になって楽しめるように、物語を作り上げられることをアピールできるとより効果的でしょう。

| 平均年収 | 424~790万円 |

| 必要なスキル | ・デザインスキル ・ストーリーテリング能力 ・キャラクターデザインスキル ・色彩感覚 ・子供の心理を理解する力 |

| 仕事に就くには? | ・美術大学や美術専門学校で学ぶ ・出版社に作品を持ち込む |

似顔絵師[絵を描く仕事 12/22]

似顔絵師は顧客の顔の特徴を捉えて似顔絵として描きあげる仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。似顔絵師の仕事は商業施設やイベント会場、テーマパークや観光地などで対面で描くスタイルが一般的ですが、近年ではオンラインで完結する場合も多くなっています。

また、似顔絵師は人の特徴を短時間で表現する楽しさがあり、観察力やユーモアを活かしながら多くの人と関わり合うことが可能です。そのため、ただ絵を描くだけでなく、人と接するのが好きな方や絵で人を笑顔にしたい方におすすめの仕事です。

似顔絵師として働くためには、以下の点をアピールすると効果的でしょう。

- 短時間で特徴を捉える観察力

- 人と接することが好きというコミュニケーション力

似顔絵師は絵を描く仕事の中でも特に人と接する機会が多くなりやすいため、コミュニケーション力を強調すると、より似顔絵師の仕事に就きやすいでしょう。

| 平均年収 | 約200〜300万円 |

| 必要なスキル | ・観察力 ・素早い描写力 ・ユーモアの高さ ・コミュニケーション力 ・接客スキル |

| 仕事に就くには? | ・似顔絵師の仕事に応募する ・デザイン専門学校や美術大学で学ぶ |

出典:職業データベース「似顔絵師の年収・給料・収入|フリーや似顔絵会社勤務の場合」

アートディレクター[絵を描く仕事 13/22]

アートディレクターは、イラストレーターやグラフィックデザイナーに仕事を発注し、制作の管理や監督を行う仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

イラストやゲーム・アニメーション業界で活躍しているケースが多く、現場の監督を行います。

自分自身で絵を描くことは少なく、イラストレーターやグラフィックデザイナーが描いた絵を確認し、案件のコンセプトに合うよう修正していきます。

また、アートディレクターの平均年収は341万円〜495万円です。ディレクション業務がメインとなるため、平均年収は高めです。

自分が絵を描くことが少ないため、アドディレクターは作業者に対してのディレクションスキルや、現場をスケジュール通りに進行する能力が求められます。

アートディレクターとして働くためには、チームをディレクションして成果を上げた経験をアピールできると効果的です。また、ディレクションを成功させるためには、コミュニケーション力やさまざまな役割の人を巻き込む調整力も重要になるため、しっかりとアピールしましょう。

| 平均年収 | 551.4万円 |

| 必要なスキル | ・デザインスキル ・クリエイティブな思考力 ・プロジェクト管理スキル ・コミュニケーションスキル ・トレンド把握能力 |

| 仕事に就くには? | ・デザイン専門学校や美術大学で学ぶ ・広告代理店やデザイン事務所に就職する |

出典:厚生労働省「アートディレクター – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

ファッションデザイナー[絵を描く仕事 14/22]

ファッションデザイナーは、洋服やファッションアイテムのデザインを設計する際に、洋服の図面を書き起こす仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

デザイン画を描く工程では、色彩感覚やデッサン力はもちろん、素材の質感やドレープ(布のひだやたるみ)を表現する描写力も求められます。

専門学校などを経てファッションデザイナーになる道が一般的ですが、アパレル企業で販売員やパタンナーとして経験を積み、デザイナーにキャリアチェンジする人も一定数存在します。

ファッションデザイナーとして働くためには、以下の点をアピールすると効果的でしょう。

- トレンドを把握する能力

- 独創的なファッションセンス

ファッションは時代とともに変化していきます。

そのため、常に細心のトレンドをキャッチし、形にして世の中に提供していく創造力もアピールできると、ファッションデザイナーの仕事に就きやすいでしょう。

| 平均年収 | 509.3万円 |

| 必要なスキル | ・色彩感覚 ・デザイン力 ・トレンド予測力 ・素材の知識 ・パターンメイキングスキル |

| 仕事に就くには? | ・ファッション専門学校や大学で学ぶ ・アパレル企業のデザイナーアシスタントとして働く |

出典:厚生労働省「ファッションデザイナー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

パタンナー[絵を描く仕事 15/22]

パタンナーは、ファッションデザイナーが作成したデザイン画をもとに、衣服の仕様をイラストに起こすこともあるため、絵を描く仕事ができます。

パタンナーとは、デザイン画をもとに立体的な洋服をイメージし、“衣服の設計図”ともいえる型紙を作成する仕事です。

絵を描くことは少ないですが、たとえば縫製をお願いする際に必要な「絵型(洋服のデザインや切り替え部などを伝えるイラスト)」を作る際に衣服の絵を描く機会があります。

資格は必須ではありませんが、「パターンメーキング技術検定」「洋裁技術検定」などを取得すると評価が高まるでしょう。

パタンナーとして働くためには、平面図を立体的にイメージする立体構造の理解力や細部まで正確に描く技術力をアピールしましょう。さらに、衣服の素材などの知識についてもアピールできると、パタンナーの仕事に就きやすくなります。

| 平均年収 | 462万円 |

| 必要なスキル | ・製図力 ・立体裁断技術 ・素材の知識 ・縫製の知識 ・CAD操作スキル |

| 仕事に就くには? | ・専門学校や大学で学ぶ ・アパレル企業のパタンナーアシスタントとして働く |

出典:厚生労働省「パタンナー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

フィギュア原型師[絵を描く仕事 16/22]

フィギュア原型師は、フィギュアのラフ(デザインの方向性を決めるためのたたき台)を作成する際にスケッチを描くことがあるため、絵を描く仕事ができます。

フィギュア原型師とは、粘土やデジタルツールを使いつつ、アニメや漫画のキャラクターを立体的に造形する仕事です。

ラフを描く以外は立体物を作る作業が中心ですが、その立体物を制作する基礎として絵を描く力が求められます。

特に、キャラクターの表情やポーズ、服装などを忠実に再現するうえでデッサン力や造形力が欠かせないため、絵を描くことが得意な人に向いている仕事といえるでしょう。

フィギュア原型師として働くためには、以下の点をアピールすると有効に働きます。

- 細部までこだわって仕上げられる集中力

- 基本的な造形スキル

フィギュア原型師は高い技術力とセンスが求められる仕事であるため、培ってきた技術を積極的にアピールできると効果的です。

| 平均年収 | 500~700万円 |

| 必要なスキル | ・造形力 ・解剖学の知識 ・粘土操作技術 ・デジタル造形スキル ・原型仕上げ技術 |

| 仕事に就くには? | ・美術大学や、デザイン系の専門学校で造形やデッサンを学ぶ ・フィギュアメーカーの原型師アシスタントとして働く |

舞台美術スタッフ[絵を描く仕事 17/22]

舞台美術スタッフは映画や舞台、演劇などに欠かせない小道具や衣装などのデザイン画を描く機会が多い仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

舞台美術スタッフとは、脚本や演出家のイメージをもとに、演劇やミュージカルなどの舞台上の空間を創造する仕事です。舞台全体のイメージを視覚的に表現するため、舞台装置や小道具などの配置や形状に関わるデザイン画を描く機会が多々あります。

場合によっては衣装のデザイン画を求められることもあり、演出プランの変更を受けてデザインを何度も描き直すケースも珍しくありません。

特別な資格は必要ありませんが、色彩感覚や空間把握力、美術に関する幅広い知識が必要な仕事のため、基本的には美術系の大学や専門学校を卒業した人が採用される傾向にあります。

舞台美術スタッフとして働くためには、美術全般の幅広い知識を有していることをアピールできると効果的です。また、演出の意図を汲み取って表現できる理解力もアピールできると、舞台美術スタッフとして働きやすくなるでしょう。

| 平均年収 | 573.8万円 |

| 必要なスキル | ・空間把握力 ・デザイン力 ・色彩感覚 ・美術工学の知識 ・道具操作スキル |

| 仕事に就くには? | ・美術大学や専門学校で学ぶ ・劇場や演劇プロダクションの美術スタッフとして働く |

出典:厚生労働省「舞台美術スタッフ – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

美術教師[絵を描く仕事 18/22]

美術教師は、小学校や中学校などの学校で生徒に美術を指導する際に絵を描く場面が多い仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

美術教師の仕事は、美術の知識や技術を生徒に教えることです。具体的には、デッサンや色彩理論、絵画、彫刻、工芸などの技法を指導します。

絵画や彫刻、デザインなどの実技を指導する際に、美術教師自身が実際に絵を描きつつ例を示すことがあり、生徒と一緒に作品を制作するケースも少なくありません。

授業で使う教材を作るうえで絵を描くことも多く、お手本の絵を黒板に描くこともあります。

このように美術教師はただ教壇に立つだけでなく、自ら手を動かす機会も多い仕事といえるでしょう。

美術教師として働くためには、以下の点をアピールできると良い印象を与えられるでしょう。

- 子ども相手にわかりやすく伝える指導力

- 美術の歴史やデッサンに関する知識

美術教師は美術の知識や実技の指導をするため、わかりやすく説明できる能力が重要視されます。指導経験や説明力をアピールすると、美術教師の仕事に就きやすいでしょう。

| 平均年収 | 300〜500万円 |

| 必要なスキル | ・デッサンに関わる専門知識 ・美術の歴史に関する知識 ・指導力 ・コミュニケーション力 ・作品制作スキル |

| 仕事に就くには? | ・美術の教職課程がある大学や専門学校を卒業する ・教員免許を取得する |

ネイリスト[絵を描く仕事 19/22]

ネイリストは、お客様の爪に装飾したりデザインをほどこしたりする仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

ネイリストの仕事は、爪のケアから装飾まで多岐にわたります。

具体的には、爪の形を整えたり、甘皮の処理をしたりするケアに加え、マニキュアやジェルネイルなどを使った「アート(装飾)」も重要な仕事の一つです。手描きでデザインを描いたり、シールやストーンを用いたりするなど、様々な方法でお客様の希望を叶えていきます。

ネイリストの資格はいくつかありますが、採用にあたって資格は特に求められないケースがほとんどです。

ネイルスクールに通って技術を習得することで、未経験からでもネイルサロンで働ける可能性も十分あるでしょう。

ネイリストとして働くためには、細かい作業を丁寧にこなす集中力やネイル装飾の技術があることをアピールできると効果的です。スクールや資格などでどのくらいネイルに関する知識を増やしたのかを伝えるのも、アピールとして最適でしょう。

さらに、ネイリストは接客業であるため、今までの接客経験をアピールできると、よりネイリストとしての適性を示せます。

| 平均年収 | 320.6万円 |

| 必要なスキル | ・ネイル技術 ・色彩感覚 ・デザイン力 ・衛生管理知識 ・接客スキル |

| 仕事に就くためには? | ・ネイルスクールに通い、ネイルサロンに就職する ・自宅でネイルサロンを開業する |

出典:厚生労働省「ネイリスト – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

特殊メイクアーティスト[絵を描く仕事 20/22]

特殊メイクアーティストは、映画やドラマ、舞台などで特殊な外見を作り上げるためのメイクをほどこす仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。老化や傷跡など、さまざまな表現をリアルに作り上げます。

特殊メイクアーティストはリアルな表現が必要だからこそ、創造力や造形力を活かしながら絵を描きたい人におすすめです。一方で、長時間の撮影現場に立ち会う必要もあるため、体力や集中力が求められる場合もあります。

特殊メイクアーティストとして働くためには、以下の点をアピールすると効果的です。

- 細かい描写を観察する力

- イメージを具現化できるスキル

- 細部までこだわれる集中力

特殊メイクアーティストは美術スキルだけでなく、メイクする相手と適切に意思疎通ができるコミュニケーション力も重要です。

また、絵だけではなくメイクの知識・スキルも必要なので、積極的に勉強・行動している様子をアピールできると、より良い印象を与えられるでしょう。

| 平均年収 | 379.7万円 |

| 必要なスキル | ・美術スキル ・造形や装飾に関する知識 ・創造力 ・集中力 ・コミュニケーション力 |

| 仕事に就くには? | ・特殊メイクができる企業に就職する ・特殊メイクを専門学校や大学で学ぶ |

出典:厚生労働省「メイクアップアーティスト – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

パティシエ[絵を描く仕事 21/22]

パティシエは、ケーキなどの洋菓子を作る際にデコレーションをすることが多い仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。

パティシエとは、ケーキやタルト、チョコレート、焼き菓子など、様々な洋菓子を作る仕事です。デコレーションに関わることも多く、たとえばチョコレートでケーキの表面に模様を描いたり、クリームで花の形を作ったりと、デザインの知識や感性を活かせる場面も少なくありません。

パティシエになるうえで特別な資格は必要ありませんが、基本的には製菓専門学校で基礎を学んだあとに洋菓子店で経験を積み、パティシエとして働くケースが一般的です。

パティシエとして働くためには、以下の点をアピールできると効果的です。

- 繊細な作業ができる丁寧さ

- 洋菓子を作るための知識と技術

パティシエの仕事はお菓子作りが基本であるため、洋菓子に関する知識と技術は欠かせません。そのため、洋菓子を作れるとアピールしたうえで、デザインスキルや丁寧さをアピールすると、パティシエの仕事に就きやすいでしょう。

| 平均年収 | 341.8万円 |

| 必要なスキル | ・洋菓子作りの技術 ・デザインスキル ・発想力 ・レシピ開発力 ・衛生管理の知識 |

| 仕事に就くには? | ・製菓の専門学校に通う ・パティスリーやホテルに就職する |

出典:厚生労働省「洋菓子製造、パティシエ – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

保育士[絵を描く仕事 22/22]

保育士は、子どもと接する際に絵を描いたり創作活動を行ったりする仕事内容のため、絵を描く仕事ができます。遊びや学びを通じて、子どもの心身の発達を支えていきます。

保育士は絵本を読み聞かせたり壁面装飾などをしたりするため、絵を描くことが好きな方におすすめの仕事です。子どもと一緒に創作活動を楽しむことで、得意を役立たせられる点も魅力的です。

保育士として働くためには、子どもの発達段階に応じて適切に対応できる能力や、子どもの安全を守るための危機管理能力をアピールできると効果的でしょう。

さらに、保育士の仕事は絵を描く以外の創作活動も多いため、表現力の高さをアピールできると保育士の仕事に就きやすいでしょう。

| 平均年収 | 396.9万円 |

| 必要なスキル | ・コミュニケーション力 ・安全管理能力 ・表現力 ・子どもへの理解力 ・体力 |

| 仕事に就くには? | ・大学や短大などで学び、保育士資格を取得する ・保育園やこども園、児童養護施設などに就職する |

出典:厚生労働省「保育士 – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

絵を描く仕事に就くための3つの方法

続いては、絵を描く仕事に就くための2つの方法について解説します。

1. 独学で勉強する

絵を描く仕事は美術関連の大学を卒業しなければできないと考えられがちです。しかし、独学で勉強して絵を描く仕事に就くことが可能です。

近年は、イラストレーターやグラフィックデザイナー・2D・3Dクリエイターなど、専門的な知識や技術が必要な分野に特化した教材が販売されています。

学習コンテンツは書籍やインターネットで販売されているため、独学で知識と技術を身に付けることができるでしょう。

他の絵師から学ぶことも、絵を描く技術を高めるうえで有効です。

優れた絵師の作品を注意深く観察することで、構図や色彩、陰影の付け方など、様々なテクニックを吸収できるからです。

たとえば好きな絵師の画風を真似して描いてみることで、表現の幅が広がり、自分の絵に新たな個性を加えられるでしょう。

他の絵師と比較することで、自分のイラストの技術的な課題や改善点にも気づけます。

特にプロのイラストレーターを目指している人は、目標となる絵師を徹底的に研究し、その技術や表現方法を分析することで自身のスキルアップにつなげましょう。

知識や技術だけではなく、自分自身の絵を他者に売り込む必要があります。正社員として絵を描く仕事をする場合でも、常に学び続けてスキルを向上することが重要です。

2. 美術関連の学校で学ぶ

絵を描く仕事は美術関連の学校にいくことで、基本的な技術やスキルを身に着けることができます。美術関連の大学は基本的に4年制で、平均的な学費は国立で317万円、私立で650万円〜700万円です。

私立の美術大学に通う場合、一般的な大学・学部に比べて学費は高い傾向にあります。東京藝術大学は国立となるため4年間の学費は抑えられますが、その分入試難易度が高いです。

毎年の受験倍率が高く、実技試験の合格も求められるため、高校生時代から美術に関連する知識や技術を身につけておく必要があります。

ただし、美術大学に進むことで、美術に関する幅広い知識や技術、人脈を身に着けることができ、やりたいことを見つけられるでしょう。

美術関連の学校にも「短大」と「専門学校」が存在しており、それぞれ絵に関連する内容を学べます。

美術関連の短大へ進む場合、入学してから2年で卒業が可能です。4年制の大学よりも知識や技術を学習する密度が高く、費用を抑えてスキルを高められます。

2年間の平均学費は150万円〜350万円となるため、4年制私立美術大学よりもコストを半額に抑えられます。自身のやりたい仕事が決まっている場合は、美術関連の短大に進む道を考えておくと良いでしょう。

総合的な美術ではなく、一つに特化した内容を学びたい場合は専門学校への進学がおすすめです。美術関連の専門学校では、2〜3年間で一つのジャンルを集中的に学ぶため、専門的な知識・スキルを身につけやすいです。

2年間の平均学費は220万円〜350万円で、美術関連の大学に進むより費用を抑えられます。

卒業後は絵を描く仕事に就くためのサポートも実施しているため、就職を考えている場合は最適と言えるでしょう。

引用:edvmagazine「絵を描く仕事9選|仕事の種類や進路のパターン・働き方を紹介」

3. イベントやコンテストに参加する

絵を描く仕事に就くためには、ポートフォリオだけではなく、イベントやコンテストに参加して実績を作りましょう。

ポートフォリオではスキルを基にした実績を示せますが、コンテストに参加・入賞することで、スムーズに他者から認められます。

また、イベントやコンテストで入賞できなくとも、他の人の作品に触れることで、これまでにない刺激を得られます。

そのため、積極的にイベントやコンテストに参加し、クリエイターとしての実績や刺激を受けに行きましょう。

絵を描く仕事に就きやすくするためには、ポートフォリオを作りましょう。

ポートフォリオとは、これまでに描いた絵や作成した実績を指します。

どれだけやる気があったとしても、企業は求職者の実力を把握できません。これまでに描いてきた実績や内容を確認することで、企業にマッチしているのか擦り合わせられます。

どれだけ絵がうまくても、企業の求めるテイストで絵が描けなければ、就職することはできないため、あらかじめポートフォリオを作っておきましょう。

絵を描く仕事を目指すために必要なスキル

絵を描く仕事を目指すためには「継続力」と「イラストツールの使用経験」が必要です。いずれも、現場で必要になるスキルとなるため、詳しく解説します。

1. 継続力

絵を描くスキルはすぐに高くなるわけではありません。毎日コツコツ練習することで、少しずつ向上します。絵を描く仕事を目指す場合は、画力が低くても継続スキルが重要です。

継続して絵を描くことで、描ける幅が広がり実績を作れるようになります。

また、絵を描く仕事に就職する場合、新人の間は思うような業務に取り組ませてもらえない可能性があります。イラストレーターやグラフィックデザイナーとして就職したとしても、数年間は中割りや小さなイラストしか描けないケースもあるでしょう。

そのため、すぐに折れない継続力と忍耐力が必要になります。

2. イラストツールの使用経験

絵を描く仕事につく場合、現場ではイラストツールの使用経験が求められます。

企業に就職して絵を描く仕事をする場合、単純に絵を描くだけではなく、イラストの加工やデザインの作成など、様々な業務を進める必要があります。

そのため、絵を描く際に用いられる「Illustrator」や「Photoshop」などの代表的なツールは、利用できなければ就職できない可能性が高いです。

各種代表的なイラストツールもある程度使えることで、就職を有利に進められるでしょう。

絵を描く仕事に就くために取り組みたい5つのこと

絵を描く仕事をしたい人に向けて、就職前に取り組んでおきたい5つのことを紹介します。

- 目標を設定する

- 画力を高める

- 積極的にSNSで発信する

- 最新情報に触れる

- 営業力を磨く

1. 目標を設定する

絵を描く仕事に就きたい場合は、具体的な目標を設定しましょう。例えば、「1年以内にグラフィックデザイナーとして就職したいから、最低1時間は知識とスキルを身につける」など、目標を設定することで、行動を明確化できます。

現状、絵に関係ない仕事をしていたとしても、目標を設定することで、そこに向かって学習・スキルアップを目指せます。

また、絵のスキルは1ヶ月や半年では得られないため、毎日コツコツとスキルアップを目指すと良いでしょう。

2. 画力を高める

絵を描く仕事に就くためには、画力を高めることが重要です。

貴族的に絵を描いて、基礎的な画力をアップさせることで、描いたことのない絵でも対応できるようになります。

確実にスキルアップするためには、「1日一回のデッサン」や「人の絵を毎日見る」など、絵に関する内容へ積極的に触れる必要があるでしょう。

クライアントが求める絵を描けなければ、絵を描く仕事に就くことはできないため、画力の向上が必ず必要です。

3. 積極的にSNSで発信する

絵を描く仕事で就職を考えている場合でも、積極的にSNSで自身のコンテンツを発信しましょう。

SNSにアップした作品はポートフォリオとして提出もでき、対外的に自身の作品をみてもらえます。

SNSで発信した作品が人の注目を集めれば、案件獲得に繋げることも可能です。ただし、中には会ったこともない人から絵に関する誹謗中傷を受けることがあります。

他のユーザーとうまく付き合いながら、SNSで自身の作品を発信していくと良いでしょう。

4. 最新情報に触れる

絵を描く仕事を取り巻く環境は常に変化しているため、常に新しい情報にアンテナを張っておくことも重要です。

たとえば近年では「NFTアート」という新しいジャンルも生まれており、デジタル作品に注目が集まっています。

AI技術の進化によって無料のイラスト生成ツールも登場しているなど、絵を描く仕事はまさに変革のときを迎えています。

こうした状況のなか、最新の情報に触れずにいると“時代遅れ”の作品しか作れず、採用の際に「この人は学習意欲が乏しいのでは?」と企業から思われてしまう可能性もあるでしょう。

そのため絵を描く仕事に就きたい人は、流行のスタイルや技法、最新のデザインツールなどの情報を常にキャッチしつつ、自分のイラストや表現に積極的に活かしていくことが大切です。

5. 営業力を磨く

プロの世界には絵がうまい人が山ほどいるため、こうした人たちと差別化をするには営業力を身につけておくことも大切です。

たとえばイラスト会社への就職に向けて、SNSのフォロワー数や、投稿したイラストの「いいね数」などをアピールしたい人も多いでしょう。

このとき、ただ闇雲に作品を投稿するのではなく、ターゲット層を意識した作品作りや、効果的なタグ付けなど、自身の作品を効果的にアピールする努力が欠かせません。

実際に絵を描く仕事に就けたあとも、クライアントの要望を理解し、的確な提案につなげることが必要なため、営業力が必要な場面は多々あります。

以上のことから、他の人と差別化できる“武器”を手にしたい人は、デザインに関わるスキルだけでなく、営業力を磨くことにも意識を向けてみましょう。

絵を描く仕事の働き方3選

絵を描く仕事に就くための方法を把握した後は、実際の働き方について解説します。ここでは、絵を描く仕事の3つの働き方を紹介するので、気になるものをぜひチェックしてみてください。

1. 企業に就職する

絵を描く仕事の働き方一つ目は、企業に就職する方法です。雇用されながら絵を描く仕事ができるため、安定した収入を得られます。絵に関する知識・技術の共有や実践的な内容を学びながら、収入を得られる点がメリットと言えるでしょう。

しかし、企業がクライアントから受注した絵を描くことが基本となるため、自分の好きな絵・オリジナリティを出した絵を描くことはできません。

クライアントの要望に沿った絵を期日までに仕上げる必要があるため、自分の好きな絵を描いて収入を得たい場合はデメリットと言えるでしょう。

2. フリーランスとして働く

絵を描く仕事はフリーランスとして働くことができます。企業に所属することなく、クライアントと直接業務委託契約を結び、仕事を受注することになります。

フリーランスとして働く最大のメリットは、絵を描く仕事に関するスキルがあれば、自分の好きな絵が描ける点です。企業に就職して絵を描く仕事をする場合、自分が描きたくないイラスト・絵でも、クライアントの要望通り仕上げる必要があります。

しかし、フリーランスとして働く場合、自分の描きたくない内容であれば、依頼自体を断ることが可能です。クリエイターとして人気があれば、自身が作成したオリジナルキャラクターを全面に押し出して働くことができます。

ただし、フリーランスとして安定した仕事を受注するためには、一定以上のスキルと営業力が必要です。自由度の高い働き方である分、営業力やコミュニケーションスキルなど、絵を描くこと以外のスキルが求められるでしょう。

3. 副業として働く

副業として絵を描く仕事をしている人も増えています。絵を描く仕事やそれ以外の内容で正社員として働きながら、隙間時間で絵を描いて稼ぐ方法も存在します。

近年は、クラウドワークスやココナラなどで、自身の絵を売り出したりクライアントから仕事を受注したりできます。

SNSで日頃から自分の描いた絵を発信している場合、ここから仕事を獲得できます。本業で安定した収入を得ながら、空いた時間で利益を得るため、バランスの取れた働き方が可能です。

副業としての収入が増えてくれば、フリーランスとして活動の路線を変更することができるでしょう。しかし、本業の忙しさによっては、継続して副業を続けられないことがあります。

副業として稼ぐためには、プライベートの時間を削っていく必要があるため、注意しましょう。

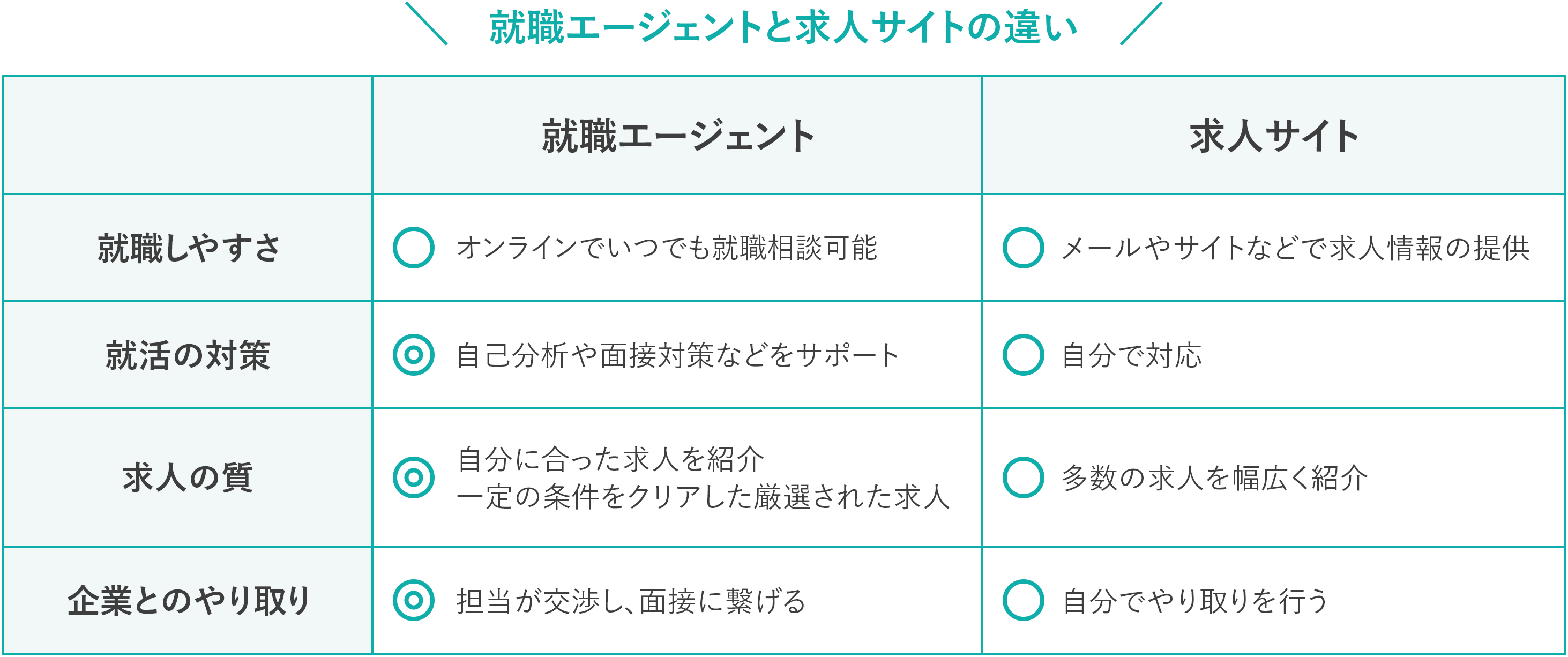

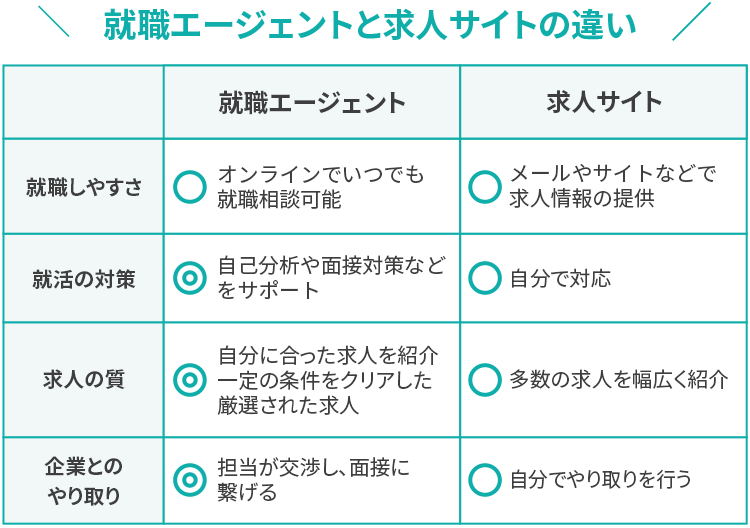

就職エージェントを利用して、絵を描く仕事にチャレンジ

絵を描く仕事に就職を考えている場合、美術関連の大学や画力を身につけたとしても、思うように進まない可能性があります。そのため、「思ってたよりも活動が進まないから、自分でも就職できるのか心配」「どのように絵を描く仕事に就職すればいいのかわからない」など、不安が出てくるでしょう。

このような場合、就職エージェントを利用することでも、絵を描く仕事にチャレンジできます。

「絵を描く 仕事」に関するよくある質問

未経験から始められる絵を描く仕事は、イラストレーターやアニメーターなどです。それぞれ専門的な技術は必要ですが、独学で学んだりスクールに通ったりすると、技術を身につけられます。

身につけた技術をポートフォリオとして示すことで、未経験からでもそれぞれの仕事に就ける可能性があります。

在宅でできる絵を描く仕事は、イラストレーターやアニメーター、キャラクターデザイナーなどです。絵を描く仕事はパソコンを使用する場合が多いため、自宅で作業できる環境が整っていれば、在宅で仕事できる可能性が高いでしょう。

ただし、勤める企業によっては在宅で仕事ができない場合もあります。在宅勤務が可能かどうかは、事前に確認するようにしましょう。

まとめ

この記事では「絵を描く仕事」をしたい人に向けて、おすすめの仕事を22個紹介しました。

絵を描くことを仕事にしたい人は、就職に向けて次の5つに取り組んでみてください。

- 目標を設定する

- 画力を高める

- 積極的にSNSで発信する

- 最新情報に触れる

- 営業力を磨く

今回紹介した内容をもとに、絵を描く仕事で働くチャンスをつかみましょう。