無職の方がもらえる手当としては、失業期間の生活費を支えてくれる「失業手当(失業保険)」が特に有名です。

その他にも「教育訓練給付制度」「介護休業給付金」「育児休業給付金」といった制度を利用できる可能性があります。

この記事では、厚生労働省の公的資料などをもとに、これら4つの手当の申請方法や、実際に受け取れる金額について解説します。

失業手当については、対象となる条件や受給できる期間、支給額のシミュレーション結果も紹介しますので、再就職に向けて生活費の面で不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください。

※本記事で紹介する制度内容は変更される場合があります。制度ごとに例外規定もあるため、実際に利用する際はハローワークや厚生労働省などの公式情報を事前にご確認ください

- 無職がもらえる手当「失業・休職関連の4つの手当」を紹介

- 4つの手当の「もらえる条件」「もらえる期間」「もらえる金額」「申請方法」を解説

- 無職が手当をもらう時の注意点もしっかりチェックしよう!

この記事の目次

無職がもらえる失業手当とその他の制度とは

無職の方がもらえる代表的な手当は、失業手当です。その他の制度で教育訓練給付金、介護休業給付金、育児休業給付金があります。

失業手当は、再就職までの生活を支えるために支給される手当で、90〜330日までの範囲で支給期間が決まっています。

教育訓練給付制度では、資格取得などを目的とした講座の「受講費用の一部」が支給されます(最大で受講費用の80%)。

介護休業給付は、家族の介護のために一時的に休業した際、休業前の賃金の一部が補償される制度です。

育児休業給付金は、育児で休職している期間の生活を支えるために賃金の一部が支給されます。ないのに、正しい情報を知らないことで不利益を被ってはもったいないですので、この記事で正しい知識を習得してみてください。

| 手当の種類 | どんな時にもらえるか |

|---|---|

| 失業手当 | 会社を退職し、「就職したい」という意思と能力があるにも関わらず仕事が見つからないとき |

| 教育訓練給付制度(教育訓練給付金) | ハローワーク指定の職業訓練(講座)を受講中、または修了したとき |

| 介護休業給付金 | 家族を介護するために仕事を休業し、復職を前提に休んでいるとき |

| 育児休業給付金 | 子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば1歳6か月~2歳になるまで)、育児のために仕事を休んでいるとき |

無職がもらえる手当①|失業手当

失業手当(基本手当)とは、会社を辞めた人のうち、一定の条件を満たした人に支給される給付金です。

支給期間は90日から最長330日までと定められており、離職理由や年齢、勤続年数などによって支給期間や支給額が異なります。

失業手当をもらえる条件は、以下の通りです(1と2をすべて満たす必要あり)。

- ハローワーク(※)で求職申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるが職業に就けない

- 離職日より前に雇用保険に加入しており、通算の被保険者期間が条件を満たしている

※「船員」の場合は地方運輸局で申込み

参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

失業手当をもらえる条件(1)就職の意志・能力

失業手当を受け取るには、就職の意志や能力があること、つまり「就職したいという意志があり、実際に働ける状態であること」が条件です。

そのため、定年後にしばらく休養する予定の人や、ケガの治療中ですぐに働けない人などは基本的には対象外とされています。

▼失業手当をもらえる条件(1)就職の意志・能力

| 失業手当を受け取れる人 | ハローワークで求職申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるが職業に就けない |

| 失業手当を受け取れない人 | ・すぐに就職しようとする意志がない ・すぐに就職できない |

失業手当を受け取れる人

まず1つめの条件として、失業手当は「ハローワークで求職申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるが職業に就けない人」が支給対象です。

簡単にいうと、「すぐに勤務先を見つけたいと思っており、仕事ができる体力や気力もあるがなかなか見つからない人」が当てはまります。

なお、失業手当を受け取るにはハローワーク(※)での求職申込みが必須です。申請方法の流れは、この先の「失業手当の申請方法と手続きの流れ」で解説しています。

※船員の場合は「地方運輸局」で求職申込みを行う必要あり

失業手当を受け取れない人

失業手当を受け取れないのは、「すぐに就職できない人」や「すぐに就職しようとする意志がない人」です。あくまで「就職する意思と能力があること」が支給条件だからです。

原則として、次のようなケースが当てはまります。

- 病気やケガの治療中で、すぐに働けない

- 妊娠・出産・育児のため、すぐに働けない

- 結婚などで家事に専念するため、すぐに働けない

- 定年などで退職し、しばらく休養するつもりでいる

※状況によっては失業手当を受け取れる場合もありルはできないということです。

失業手当をもらえる条件(2)雇用保険の加入有無・被保険者期間

失業手当をもらう2つめの条件は、「離職日より前に雇用保険に加入しており、通算の被保険者期間が条件を満たしている」ことです。

| 雇用保険 | ・失業者などに給付金の支給や就職活動の支援をする制度 ・会社と従業員が毎月の保険料を負担 |

| 被保険者期間 | 雇用保険に加入していた期間 |

「通算の被保険者期間」は、失業した理由によって次の3つに分かれます。

▼失業手当をもらえる条件(通算の被保険者期間)

| 失業理由 | 雇用保険の「通算の被保険者期間」(※) |

| 自己都合退職(一般の離職者) | 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上 |

| 自己都合退職(特定理由離職者) | 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上 |

| 会社都合退職(特定受給資格者) | 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上 |

※給料の支払対象になった日(出勤日など)が11日以上ある月、または勤務時間が80時間以上ある月を「1か月」として計算

参考:厚生労働省「基本手当について|特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」

1. 自己都合退職(一般の離職者)

自己都合退職とは、自分の意思(個人的な都合)で会社を辞めることを指します。

一般的には、年収を上げるために退職する、地方で暮らすために自ら会社を辞める、といったケースが該当します。

こうした場合、失業手当を受けるには「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上ある」ことが必要です。

- 年収アップやキャリアアップを目的に退職した

- 仕事内容や職場環境、人間関係が合わずに辞めた

- 遠方へと引っ越すために辞めた

- 懲戒処分になった(免職・解雇など)

2. 自己都合退職(特定理由離職者)

特定理由離職者とは、“正当な理由”があって自ら会社を辞めた人を指します。

一般的には、有期労働契約の更新を望んだが認められなかった、配偶者の転勤によって通勤が難しくなった、といったケースが該当します。

こうした場合、「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上」あれば受給対象となります。

- 有期労働契約の更新を希望したものの認められなかった

- 配偶者の転勤で通勤が難しくなった

- 家庭の事情が急変して退職せざるを得なくなった(父・母の介護など)

3. 会社都合退職(特定受給資格者)

会社都合退職(特定受給資格者)とは、再就職に向けた準備をする時間的な余裕がないまま離職せざるを得なくなった人を指します。

会社が倒産した、自分に責がないにも関わらず解雇された、といったケースが一般的です。

こうした場合、「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上」あれば失業手当の受給対象となります。

- 働いていた会社が倒産した

- リストラにあった(自分の責ではない場合)

- 職場でセクハラやパワハラに遭った(客観的な証拠が必要な場合あり)

自己都合退職の場合

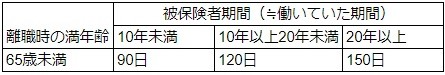

自己都合で会社を辞めた人(一般の離職者)や、急な介護などやむを得ない事情で退職した人(特定理由離職者)の場合、失業手当をもらえる期間は90日〜150日が上限です(※1)。

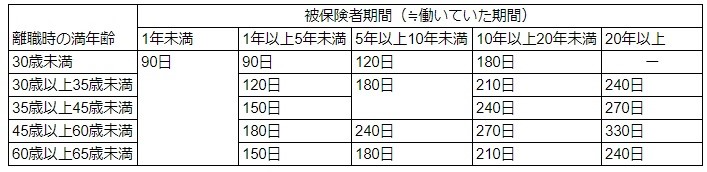

雇用保険の被保険者期間によって、給付日数は以下のように定められています。

自己都合退職の場合、受給資格が決定した後、以下の期間が経ってから失業手当の支給が始まります。

- 待機期間(7日間)

- 給付制限期間(一般の離職者:1~3か月 ※2 /特定理由離職者:なし)

- 失業認定日(ハローワークで失業状態の認定を受ける日。通常、失業認定日の数日後に口座へ振り込まれる)

※1 労働契約の更新を希望したが更新されなかった人は「90~330日」が上限(2027年3月31日までの時限措置)

※2 令和7年4月以降に教育訓練などを受ける場合、給付制限期間は無し

会社都合退職の場合

倒産・リストラなどの会社都合によって会社を辞めた人(特定受給資格者)の場合、失業手当をもらえる期間は90〜330日が上限です。

離職時の年齢や、雇用保険の被保険者期間によって、給付日数は以下のように定められています。

会社都合退職の場合も、離職してすぐに失業手当を受け取れるわけではありません。受給資格決定後、「7日間の待機期間」と「失業認定日」を経て給付が開始されます。

とはいえ、自己都合退職のような1〜3か月の「給付制限期間」がないため、会社都合退職に該当すれば比較的早く失業手当を受け取れます。

失業手当をもらえる期間

失業手当をもらえる期間(給付日数)は、自己都合退職の場合は90~150日、会社都合退職(一部の特定理由離職者を含む)は90~330日が上限です(※)。

給付日数は、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって定められています。たとえば倒産によって会社を辞めざるを得なくなった28歳の場合、雇用保険に6年入っていれば120日分の失業手当を受け取れます。

受給期間は、離職日の翌日から1年間です。給付日数が残っていても、受給期間を過ぎてしまうと支給が止まってしまうので、ハローワークで早めに手続きをしましょう。

※就職困難者(障害者など)は別途規定あり

参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

失業手当でもらえる金額(計算式)

1日あたり受け取れる失業手当の金額(基本手当日額)は、離職時の年齢と賃金日額、給付率によって計算できます。

計算式は、以下の通りです。

基本手当日額=「賃金日額(※)」× 給付率(おおよそ50~80%)

※賃金日額:離職日以前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180 で割って算出した金額

たとえば29歳以下の場合、2025年8月時点では以下のように定められています。

| 離職時の年齢 | 賃金日額(w) | 給付率 | 基本手当日額(y) |

|---|---|---|---|

| 29歳以下 | 2,869 円以上5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |

| 5,200 円以上12,790 円以下 | 50~80% | 4,160 円~6,395 円 | |

| 12,790 円超14,130 円以下 | 50% | 6,395 円~7,065 円 | |

| 14,130 円(上限額)超 | - | 7,065 円(上限額) |

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」

※ y=0.8w-0.3{(w-5,340)/7,800}wをもとに算出

- 28歳の会社員(雇用保険に通算6年加入)

- 月給30万円

| (1)自己都合で退職した場合 |

| 賃金日額 = 30万円 × 6か月÷180 = 10,000円基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) = 約6,208円受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 約6,208円 × 90日 =約558,720円 |

| (2)会社都合で退職した場合 |

| 賃金日額 = 30万円 × 6か月÷180 = 10,000円基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%) = 約6,208円受給額 = 基本手当日額 × 給付日数 = 約6,208円 × 120日 =約745,000円 |

こちらのシミュレーションからも分かる通り、自己都合退職と会社都合退職では「給付日数」が異なる場合があるため、基本的には会社都合退職のほうが総支給額が多くなります。

失業手当の支給額シミュレーション

ここまでの数値が分かれば、条件に応じた失業手当の支給金額を計算することが可能です。

今回は、次の2パターンのシミュレーションをしてみます。

<29歳で月給30万円をもらう会社員が9年間勤務した後、以下の理由で失業した場合のそれぞれの失業手当支給額>

【会社都合の場合】

- 賃金日額=30万円×6カ月÷180=10,000円

- 基本手当日額=10,000円(賃金日額)×50%〜80%(給付率)=6,165円(最大)

- 受給額=基本手当日額×給付日数=6,165円×120日=739,800円

【自己都合の場合】

- 受給額=基本手当日額×給付日数=6,165円×90日=554,850円

このケースの場合、失業理由によって支給金額に約20万円もの差が出てくることが分かります。

失業手当の申請において、失業理由が会社都合なのか自己都合なのかは、非常に重要であることが分かるはずです。

<36歳で月給35万円をもらう会社員が11年間勤務した後、以下の理由で失業をした場合のそれぞれの失業手当支給金額>

【会社都合の場合】

- 賃金日額=35万円×6カ月÷180=11,666円

- 基本手当日額=11,666円(賃金日額)×50%〜80%(給付率)=7,570円※

- 受給額=基本手当日額×給付日数=7,570円×240日=1,816,800円

※基本手当日額には上限額が別途設定されています

【自己都合の場合】

- 受給額=基本手当日額×給付日数=7,570円×120日=908,400円

このケースでは失業理由で100万円も支給金額に差が出てくることが分かります。

このように、長く働いていればいるほど、失業手当の金額も増えるということが分かります。

失業手当の申請方法と手続きの流れ

失業手当の申請は、住所を管轄するハローワークで行います。申請には「離職票」などが必要です。

必要書類を揃えたらハローワークに足を運び、求職申込みを行いましょう。受給資格を満たしているか確認された後、雇用保険受給説明会の日時が案内されます。

雇用保険受給説明会では、失業手当の仕組みなどについて説明を受け、支給に必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡されます。

その後は4週間ごとに設定される「失業認定日」にハローワークへ通い、失業期間中に求職活動を行ったかどうか確認を受け、認定が下りると失業手当が振り込まれます。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

ステップ1:離職証明書などの書類を準備する

失業手当の受給手続きには、前職の会社から発行される「離職票」が必要です。退職後10日〜2週間ほどで郵送されてくることが多いですが、届かない場合は会社へ問い合わせましょう。

離職票の他に、以下の持ち物が必要です。

- マイナンバーカード

- 証明写真2枚(6か月以内の写真、正面上三分身、タテ3.0㎝ × ヨコ2.4㎝)

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

マイナンバーカードがない場合は、次の①と②を持っていきましょう。

- 個人番号確認書類(通知カード、個人番号の記載のある住民票のうち、いずれか1種類)

- 身元(実在)確認書類(運転免許証など)

参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

ステップ2:住所地を管轄するハローワークへ行く

準備が整ったら、居住地を管轄するハローワーク(住民票がある市区町村を管轄区域としているハローワーク)に行きましょう。

ハローワークの所在地は、以下のページで確認できます。

求人検索や職業相談などは、管轄以外のハローワークでも可能です。ただし初回登録や、失業手当のように金銭に関わる手続きなどは、住所を管轄するハローワークでしか受け付けてもらえません。

ハローワークの管轄については、以下の記事でも詳しく解説しています。

ステップ3:求職の申し込みと受給資格の決定

ハローワークに行ったら、次のいずれかの方法で求職申込みを行いましょう。

- ハローワーク内のパソコンで求職情報を入力する

- 「求職申込書」に手書きで記入する

登録にあたっては、希望する仕事内容や就業形態、希望勤務地などを入力・記入します。

その後、事前に準備した書類(離職票など)を窓口に提出し、失業手当の受給資格を確認するための面談が行われます。

特に問題がなければ「雇用保険受給説明会」の日時を案内され、「雇用保険受給資格者のしおり」が手渡されます。また、必要書類を提出した日が「受給資格決定日」となり、この日から7日間の待期期間(※)が始まります。

※待期期間:ハローワークに求職の申し込みをした日から数えて、失業状態が7日間続いたことを確認するための期間

ステップ4:雇用保険受給説明会に参加

雇用保険受給説明会では、失業手当の仕組みや受給条件、認定日の流れなど、雇用保険の受給に関わる重要な内容について説明を受けます。参加が必須のため、忘れずに出席しましょう。

主な持ち物は、次の2つです。

- 雇用保険受給資格者のしおり

- 筆記用具

説明会では、次の書類も配付されます。

- 雇用保険受給資格者証

- 失業認定申告書

これらは、失業手当を受給するうえで欠かせない書類です。無くさないように、大切に保管しておいてください。

説明会では「第1回目の失業認定日」も伝えられるため、こちらも忘れないようにしっかりとメモしておきましょう。

ステップ5:失業認定日にハローワークで手続きをする

雇用保険受給説明会に参加した後は、4週間ごとに設定される「失業認定日」にハローワークへ通う必要があります。

失業認定日では、本当に失業状態にあり、就職活動を続けているかどうかを確認されます。「失業認定申告書」に求職活動の内容などを記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出しましょう。

基本手当を受け取るには、認定対象期間(前回の認定日から、今回の認定日の前日までの期間)の間に、原則2回以上の求職活動実績が必要です(※)。具体例としては、求人への応募や職業相談の利用などが挙げられます。

失業認定をされると、通常5営業日以内に失業手当が振り込まれます。

※最初の失業認定日における対象期間は1回の実績で可(雇用保険受給説明会への参加が1回分としてカウントされる)

※自己都合退職の場合は「給付制限期間」もこの期間に含まれる

無職がもらえる手当②|教育訓練給付制度

無職がもらえる手当としては、教育訓練給付制度というものもあります。

厚生労働省によると、「労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度」と説明されています。

ここからはその教育訓練給付制度について詳しく解説します。

参考「教育訓練給付制度のご案内」(pdf)

教育訓練給付金をもらえる条件

教育訓練給付金を無職の方が受けるには、離職後の期間や、雇用保険の加入期間など、いくつかの条件を満たす必要があります。

▼無職の方が「教育訓練給付金」を受けるための主な条件

| 離職後の期間 | 原則1年以内 ※妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由で適用対象期間の延長が認められた場合は、最大20年以内 |

| 雇用保険の加入期間 | <初めて受給する場合> 1年以上(専門実践教育訓練は2年以上) <過去に受給したことがある場合> ・前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上ある ・前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している |

| 講座の受講、その他 | ・ハローワークが指定する教育訓練講座を受講・修了する ・「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、受給資格の確認を受ける(専門実践教育訓練・特定一般教育訓練) ・ハローワークに支給申請を行う |

参考:厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」

教育訓練給付金をもらえる期間

教育訓練給付金をもらえる期間は次の通りです。

- 専門実践教育訓練:訓練受講中6カ月ごと(最長4年)

- 特定一般教育訓練:該当の訓練を受講し終了した時

- 一般教育訓練:該当の訓練を受講し終了した時

基本的に該当する教育訓練の受講終了時に支給されるものと認識しておきましょう。

教育訓練給付金でもらえる金額

教育訓練給付金として受け取れる金額は、受講する訓練の種類によって異なります。

「専門実践教育訓練」は最大で受講費用の80%、「特定一般教育訓練」は最大50%、「一般教育訓練」は20%の支給を受けられます(年間の支給上限あり)。

| 種類 | 支給額 | 追加支給 | 年間上限 |

|---|---|---|---|

| 専門実践教育訓練(※1) | 受講費用の50% | 資格取得と就職:+20%賃金5%以上の増加:+10%=最大80% | 64万円 |

| 特定一般教育訓練 | 受講費用の40% | 資格取得と就職:+10%=最大50% | 25万円 |

| 一般教育訓練 | 受講費用の20%(※2) | - | 10万円 |

※1 失業中の方が専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を初めて受講し、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす場合、「教育訓練支援給付金」も受け取れる

※2 20%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されない

たとえば「特定一般教育訓練」に該当する講座を50万円で受講した場合、受講費用の40%にあたる20万円が支給されます。そのため、実質的な自己負担は30万円で済みます。

参考:厚生労働省「教育訓練給付制度」

教育訓練給付金の申請方法

教育訓練給付金の申請手続きは、自分の住所を管轄しているハローワークで行います。

ここでは「一般教育訓練」を例に、申請方法の流れを紹介します。

- 支給要件を満たしているかどうか、ハローワークで確認してもらう

↓ - 「一般教育訓練」の対象講座を受講する(対象講座はこちらから検索可能)

↓ - 訓練修了日の翌日から起算して1か月以内に、管轄のハローワークに必要書類を提出(電子申請も可)

<主な必要書類>

・教育訓練給付金支給申請書

・教育訓練修了証明書

・教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に係る領収書

↓ - 申請が受理されると給付金が振り込まれる

参考:ハローワークインターネットサービス「一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内」

就活に悩んだら“就職カレッジ®”という選択肢も。

● 年間1000人以上のフリーターやニートの方が正社員に※

● 入社後のサポートも充実で安心

● ずーっと無料

▶ 詳しくは「就職カレッジ」で検索※2023年2月~2024年1月「就職カレッジ」参加者からの正社員未経験者就職決定人数

無職がもらえる手当③|介護休業給付金

無職のもらえる手当には、介護休業給付金といったものもあります。

家族の介護に徹するため、一時的に失業状態となっている人は以下の解説を参考にしてみてください。

介護休業給付金をもらえる条件

介護休業給付金をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。

- 失業状態の理由が「2週間以上にわたる家族の常時介護が必要」であること

- 手当を受給しようとする直近2年間において1年以上働いていること

※家族…配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫

※産前産後休業と併用することはできない

また、条件にある「常時介護」とは、歩行や排泄、食事といった日常生活の行動に対して介助や介護が必要な状態のことを指しますので、「一人では生活ができない場合の介護」というイメージを持っておけばいいでしょう。

介護休業給付金をもらえる期間

介護休業の期間は、対象となる家族一人につき通算93日間となっています。

これを3分割して受け取ることができますので、3カ月受け取ることができるという認識を持っておけば問題ありません。

介護休業給付金でもらえる金額

介護休業給付金でもらえる金額は、以下のような計算で算出されます。

「休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%」

厚生労働省のホームページでは、介護休業開始前6カ月間の総支給額の平均額から、概ねの支給金額目安が書かれています。

- 月額15万円程度→支給額は月額約10万円

- 月額20万円程度→支給額は月額約13,4万円

- 月額30万円程度→支給額は月額約20,1万円

3カ月間の間、就労時のおよそ7割分しか手当として振り込まれませんので、場合によっては貯金を切り崩す必要もあるかもしれません。

介護休業給付金の申請方法

介護休業給付金の申請についても、ハローワークで行います。

ただし、申請するのは「在職中の事業所を管轄するハローワーク」であるということに注意しましょう。

また、申請時には出勤をしていた事実や、支払われていた賃金がいくらなのかを証明する資料などが必要になりますので、持ち物については厚生労働省のホームページで確認するようにしてください。

無職がもらえる手当④|育児休業給付金

無職で手当をもらおうとしている人の中には、育児休業による場合もあるでしょう。

ここからは、そんな人のために設けられている育児休業給付金について解説します。

育児休業給付金をもらえる条件

育児休業給付金をもらうための条件は以下の通りです。

- 1歳に満たない子どもを育てるために育児休業を取得する被保険者であること

- 育児休業が開始する直近2年間で、月に11日以上働く時期が1年以上続いていたこと

厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」

ちなみに、保育所などによる保育の実施がされないなどの場合は、子どもの年齢が1歳半〜2歳であっても受給できる可能性があります。

育児休業給付金をもらえる期間

育児休業給付金は、原則として対象となる子どもが1歳になる日の前日までもらうことができます。

しかし、それよりも前に職場復帰をした場合は、職場復帰の前日までに期間は短くなりますので注意してください。

育児休業給付金でもらえる金額

育児休業給付金でもらえる金額

育児休業給付金の金額は、休業開始から6か月までは月額およそ10〜30万円、6か月経過後は7〜20万円ほどが一般的です。

育児休業給付金は、次の計算式で求められます。

「休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日) × 67%(181日目以降は50%で計算)」

休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6か月間の総支給額を180で割った値のことです。

たとえば6か月間の給与総額が90万円の場合、「5,000円(90万円 ÷ 180日)」が休業開始時賃金日額にあたります。

支給額の目安は、以下の通りです。

| 休業開始時賃金日額(※) | はじめの6か月の支給額 | 6か月経過後の支給額 |

|---|---|---|

| 約5,000円/日 | 約10万円/月 | 約7.5万円/月 |

| 約6,700円/日 | 約13.4万円/月 | 約10万円/月 |

| 約10,000円/日 | 約20.1万円/月 | 約15万円/月 |

参考:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の申請も、ハローワークで行います。

介護休業給付金と同じく、在職中の事業所を管轄するハローワークでなければ申請することはできません。

また、育児休業中は原則2カ月に1回、所定のハローワークに継続的に申請しなければならない点にも注意しましょう。

なお、申請時の持ち物については厚生労働省のホームページをご覧ください。

無職への失業手当とコロナの影響

無職のもらう手当として代表的なものが失業手当となりますが、昨今のコロナウイルスの影響を鑑みて受給に関する要件が以下のように緩和されました。

なお、この内容は2021年9月時点におけるものになりますので、最新の状況については、厚生労働省のホームページで確認することをおすすめします。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について(法改正以後(令和4年4月1日以後)支給終了)」

給付日数が60日延長された

失業手当の受給期間は、年齢や勤務年数によってそれぞれ定められていますが、それらの給付日数が60日延長されることになりました。

これにより、コロナの影響で求人数が減っている状況でも、しっかりと就職活動をするための時間が増えました。

なお、「35歳以上45歳未満の人で所定給付日数が270日」「45歳以上60歳未満の人で所定給付日数が330日」という場合は30日の延長になりますので注意してください。

受給期間が延長可能になった

コロナに感染して30日以上就労できない状態となった場合、受給期間に働けない期間を延長できるようになりました。

- 本人がコロナに感染している、もしくは感染の疑いがある症状がある

- 感染拡大防止の観点でハローワークへの来所を控える判断をした

- コロナの影響で子どもの養育が必要になった

上記のような要因で30日以上働けなかった場合は、この特例を受けることができます。

なお、この特例は「基本手当の給付日数が延長される」ということではないので注意してください。

自己都合退職でもすぐにもらえるようになった

失業手当を自己都合退職を理由に受給しようとする場合、通常は約3カ月間手当をもらえません。

しかし、以下のようなコロナに関連した理由での失業であれば、通常の自己都合退職とはカウントされず、会社都合失業と同じく即時手当を受給できるようになりました。

- 同居家族がコロナに感染し、看護や介護が必要になったことによる自己申請による退職

- 本人の職場でコロナ感染者が発生した、もしくは本人・同居家族がコロナ感染を防止しなくてはならない何らかの状態であり、感染拡大防止の観点で自己申請による退職をした

- コロナの影響で子どもの養育が必要になったことを受け、自己申請による退職をした。

いずれも、「コロナを起因としたやむをえない失業」に限りますので、「ただ辞めたいから無職になった」という理由ではこの特例を受けることはできません。

無職が手当をもらう時の注意点

無職が手当をもらう時には、いくつか注意位しておきたいことがあります。

失業手当や教育訓練給付金を受給できる条件を満たしていたとしても、次のような観点は忘れずにいることが大切です。

もらえる期間が決まっている

無職がもらえる手当としてこの記事で紹介した4つの制度は、どれも受給できる期間があらかじめ定められています。

そのため、手当に頼って生活をし始めてしまうと、いずれ生活できなくなる可能性があります。

どの手当も、一時的に生活をつなぐための手当であることを忘れず、社会復帰も並行して行うようにしましょう。

不正受給は絶対しない

無職でも手当を不正にもらえないかと考える人がいるかもしれませんが、絶対に行わないでください。

例えば、失業手当を不正受給していることが判明した場合、「その時点で受給は停止され、それまでに受給した全額とその金額の2倍の罰金の徴収」という厳しい罰則が用意されています。

失業手当を受給している間は、家庭訪問があったりインターネットでのパトロールが張り巡らされていますので、必ずバレます。

一度不正受給してしまえば、二度と手当を受けることもできなくなってしまうかもしれません。

そんな危ない橋を渡るくらいなら、しっかりと社会復帰をして自分でお金を稼いだ方がよっぽどいいでしょう。

失業手当をもらうとリセットされる

失業手当の受給要件には、「受給する直近2年間において1年以上働いている」という条件がありますが、一度失業手当をもらうとこの就労期間はリセットされます。

つまり、「失業→失業手当の受給→失業→失業手当の受給」という連続した受給ができないようになっているということです。

繰り返しにはなりますが、失業手当は次の就職先を見つけるまで生活をするためのつなぎ資金です。

ずるい方法で楽して無職の生活を続けようとしても、そもそもできないようになっていますので注意してください。

就職活動を計画的に進める

無職が手当をもらう際は、次の就職先を見つけるような活動を並行して行う必要があります。

「無職の就職活動は苦戦しそうでおっくうだ」と考える人でも安心して就職活動を進められるサービスに、弊社ジェイックが運営している就職支援サービスがあります。

無職やニート、フリーターの就職支援を専門に運営しており、登録から内定まで無料で利用できるだけでなく、基本的なビジネスマナー習得や就職対策のための研修を受けられます。

また、研修後に用意されている集団面接会では、一度に数十社と一斉に面接することができますので、短期間で多くの企業を比較できるといったメリットもあります。

これにより、登録から最短2週間で内定が出ることもあるほど、スピーディーに就職活動を進められるでしょう。

気になった人は、以下のリンクから登録をしてみてください。

無職の手当に関するよくある質問

自己都合退職と会社都合退職は何が違う?

自己都合退職は「自分の意志や懲戒処分」によって会社を辞めるのに対し、会社都合退職は倒産やリストラなど「会社の事情や意向」によって会社を辞めるという点に違いがあります。

| 退職の種類 | 主なケース |

| 自己都合退職 | ・年収アップやキャリアアップを目的に退職した ・仕事内容や職場環境、人間関係が合わずに辞めた ・遠方へと引っ越すために辞めた ・懲戒処分になった(免職・解雇など) |

| 会社都合退職 | ・働いていた会社が倒産した ・リストラにあった(自分の責ではない場合) ・職場でセクハラやパワハラに遭った(客観的な証拠が必要な場合あり) |

まとめ

無職は手当をもらうことはできるものの、直前までの勤務状況や年齢によって受給できる制度や金額、期間は大きく異なります。

しかし、この記事で紹介したような無職向けの手当は、いずれもハローワークが申請先になりますので、迷ったらまずはハローワークに行くとだけ覚えておけばいいかもしれません。

また、これらの手当はあくまでも一時的なものですので、次の就職先を見つけるようなアクションを取ることも必要です。

私たちジェイックの就職支援サービスであれば、最短2週間で内定まで辿り着けることもありますので、手当以上のお金が欲しい人や、すぐに社会復帰をしたいと考えている人は登録してみてください。

無職の給付金について知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。