失業保険について自分の手取りだと計算上いくら貰えるのか知りたいという人も多いのではないでしょうか?

この記事では、失業保険の受給金額について手取り別にシミュレーションを行い、具体的に貰えるお金を分かりやすく解説します。

合わせて、失業保険の計算方法や手続きの流れについても解説しますので、これから失業保険を貰いたいと考えている人は参考にしてみてください。

この記事の目次

失業保険の手取り別計算シミュレーション

早速、手取り別に受け取れる失業保険の計算シミュレーションを紹介します。

なお、失業保険の受給額の計算をする上では、実際に振り込まれる手取りではなく、社会保険料などが徴収される前の月収となりますのであらかじめ認識しておきましょう。

まず、会社都合退職による失業保険の計算シミュレーションとしては、以下の通りとなります。

【会社都合退職における失業保険の計算シミュレーション】

| 手取り額 | 失業保険支給総額 | 1ヶ月あたりの支給金額 | 失業保険支給期間 |

|---|---|---|---|

| 10万円 | 599,700円 | 93,200円 | 180日 |

| 18万円 | 950,400円 | 147,800円 | 180日 |

| 20万円 | 1,005,600円 | 156,400円 | 180日 |

| 25万円 | 1,100,300円 | 171,100円 | 180日 |

| 30万円 | 1,132,200円 | 176,100円 | 180日 |

続いて、自己都合退職による失業保険の計算シミュレーションとしては、以下の通りとなります。

【自己都合退職における失業保険の計算シミュレーション】

| 手取り額 | 失業保険支給総額 | 1ヶ月あたりの支給金額 | 失業保険支給期間 |

|---|---|---|---|

| 10万円 | 299,800円 | 93,200円 | 90日 |

| 18万円 | 475,200円 | 147,800円 | 90日 |

| 20万円 | 502,800円 | 156,400円 | 90日 |

| 25万円 | 550,100円 | 171,100円 | 90日 |

| 30万円 | 566,100円 | 176,100円 | 90日 |

- 退職時の年齢:30歳

- 被保険者期間:5年以上10年未満

- 社会保険など天引き分の金額は月収の2割で計算

社会保険料や退職時の年齢などは仮置きしていますので、上記の表はあくまでも参考として確認するようにしてください。

また、失業保険の金額について正確に計算したい場合は、手取りや月収額が分かる書類を持った上でハローワークに相談しに行くのがおすすめです。

ここからは、それぞれの手取り別に失業保険の計算をする上で知っておきたい数値などを解説します。なお、詳しい計算方法についてはこの後解説しますので、合わせて読んでみてください。

1. 手取り10万円の場合

手取り10万円の場合、額面の月収はおよそ125,000円となります。失業保険の受給額を計算するための賃金日額は125,000円×6÷180で4,166円であり、ここに所定の給付率がかけられます。

また、失業保険の給付される期間は、前職を会社都合で辞めたか自己都合で辞めたか。また、雇用保険の被保険者期間がどれくらいかによって大きく異なりますが、仮に20代〜30代であれば90日から180日となります。

表にある通り、最終的に手取り10万円の人が1ヶ月でもらえる失業保険の金額は93,200円が目安です。

2. 手取り18万円の場合

手取り18万円の場合、額面の月収はおよそ225,000円となります。失業保険の受給額を計算するための賃金日額は225,000円×6÷180で7,500円であり、ここに所定の給付率がかけられます。

また、失業保険の給付される期間は、前職を会社都合で辞めたか自己都合で辞めたか。また、雇用保険の被保険者期間がどれくらいかによって大きく異なりますが、仮に20代〜30代であれば90日から180日となります。

表にある通り、最終的に手取り18万円の人が1ヶ月でもらえる失業保険の金額は147,800円が目安です。

3. 手取り20万円の場合

手取り20万円の場合、額面の月収はおよそ250,000円となります。失業保険の受給額を計算するための賃金日額は250,000円×6÷180で8,333円であり、ここに所定の給付率がかけられます。

また、失業保険の給付される期間は、前職を会社都合で辞めたか自己都合で辞めたか。また、雇用保険の被保険者期間がどれくらいかによって大きく異なりますが、仮に20代〜30代であれば90日から180日となります。

表にある通り、最終的に手取り20万円の人が1ヶ月でもらえる失業保険の金額は156,400円が目安です。

4. 手取り25万円の場合

手取り25万円の場合、額面の月収はおよそ312,500円となります。失業保険の受給額を計算するための賃金日額は312,500円×6÷180で10,416円であり、ここに所定の給付率がかけられます。

また、失業保険の給付される期間は、前職を会社都合で辞めたか自己都合で辞めたか。また、雇用保険の被保険者期間がどれくらいかによって大きく異なりますが、仮に20代〜30代であれば90日から180日となります。

表にある通り、最終的に手取り25万円の人が1ヶ月でもらえる失業保険の金額は171,100円が目安です。

5. 手取り30万円の場合

手取り30万円の場合、額面の月収はおよそ375,000円となります。失業保険の受給額を計算するための賃金日額は375,000円×6÷180で12,500円であり、ここに所定の給付率がかけられます。

また、失業保険の給付される期間は、前職を会社都合で辞めたか自己都合で辞めたか。また、雇用保険の被保険者期間がどれくらいかによって大きく異なりますが、仮に20代〜30代であれば90日から180日となります。

表にある通り、最終的に手取り30万円の人が1ヶ月でもらえる失業保険の金額は176,100円が目安です。

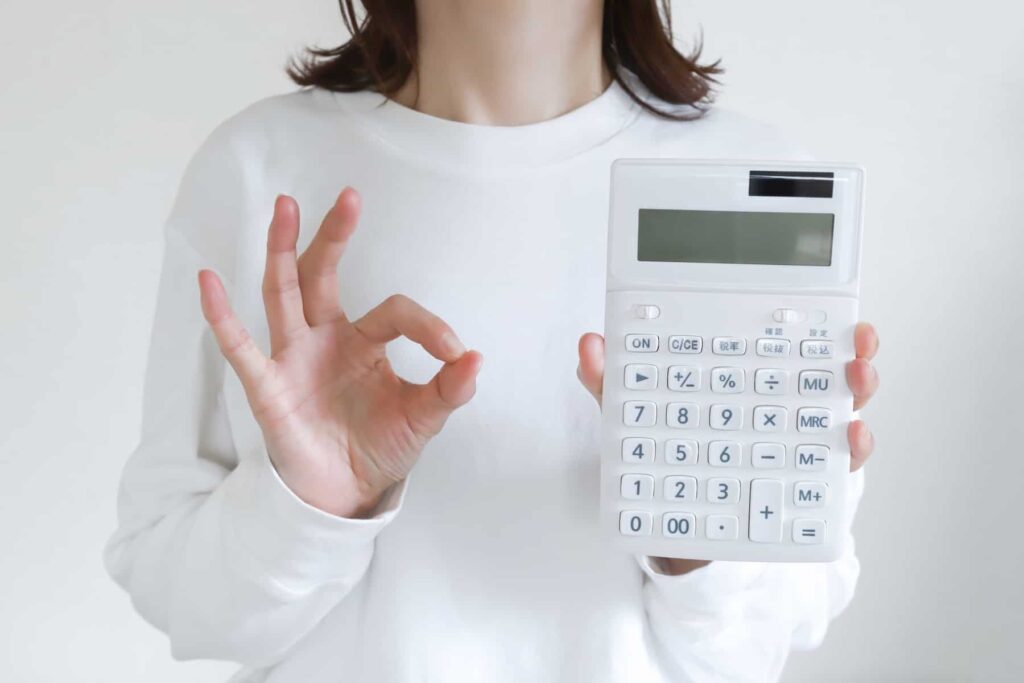

失業保険はいくらもらえる?計算方法を解説

失業保険がどれくらい貰えるかを手取り別に解説しましたが、中には自分で細かく計算したいという人も多いでしょう。失業保険の受給金額を計算するステップとしては、以下の流れで行います。

- STEP1. 賃金日額を計算

- STEP2. 基本手当日額を計算

- STEP3. 失業保険の給付日数を計算

- STEP4. 1日の失業保険受給額を計算

特に失業保険の計算においては手取り金額だけでなく、年齢やこれまで働いてきた期間が大きく影響してきますので、それぞれ表でまとめながら詳しく解説します。

STEP1. 賃金日額を計算

まずは賃金日額を計算します。賃金日額とは、退職前の6ヶ月において1日あたり稼いでいた収入のことを言い、計算式としては以下の通りです。

賃金日額=離職の直前6ヶ月間で毎月支払われていた給料の合計金額÷180日

なお、賃金日額の計算において給料に含むものと含まないものは以下の通りです。

- 給料として含む:残業代、住宅手当、通勤手当

- 給料として含まない:賞与(ボーナス)、退職金、通勤手当と住宅手当以外の各種手当

例えば、手取り20万円の人であれば、月収はおよそ25万円となりますので、賃金日額は「250,000×6÷180=8,333円」と計算できます。

なお、賃金日額については上限と下限の金額が定められているため、手取りが少なすぎると失業保険がもらえないという心配はしなくて大丈夫です。

| 退職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |

|---|---|---|

| 29歳以下 | 13,890円 | 2,746円 |

| 30〜44歳 | 15,430円 | 2,746円 |

| 45〜59歳 | 16,980円 | 2,746円 |

| 60〜64歳 | 16,210円 | 2,746円 |

賃金日額は、失業保険の支給金額を計算する上で大元となる数値ですので、計算する際は直近6ヶ月の給料明細を手元に用意しておくと良いでしょう。

STEP2. 基本手当日額を計算

続いて、STEP1で算出した賃金日額を元に、実際に失業保険として受給できる基本手当日額を算出します。基本手当日額は、失業保険として貰える「1日当たり」の金額です。

計算式は以下の通りとなります。

基本手当日額=賃金日額×給付率(50〜80%)

給付率は50%から80%の間となりますが、この料率は退職時の年齢と賃金日額の金額によって自動的に決まります。

| 退職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 |

|---|---|---|

| 29歳以下 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |

| 5,030〜12,380円以下 | 50~80% | |

| 12,380円超〜13,670円以下 | 50% | |

| 13,670円超 | – | |

| 30〜44歳 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |

| 5,030〜12,380円以下 | 50~80% | |

| 12,380円超〜15,190円以下 | 50% | |

| 15,190円超 | – | |

| 45〜59歳 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |

| 5,030〜12,380円以下 | 50~80% | |

| 12,380円超〜16,710円以下 | 50% | |

| 16,710円超 | – | |

| 60〜64歳 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |

| 5,030〜11,120円以下 | 45~80% | |

| 11,120円超〜15,950円以下 | 45% | |

| 15,950円超 | – |

例えば手取り20万円で賃金日額が8,333円、退職時の年齢が30歳であれば給付率は50%〜80%となりますので、基本手当日額は「8,333円×(50%〜80%)=4,166円〜6,666円」です。

なお、自分がどの給付率を適用されるかの詳細については、ハローワークで確認することをおすすめします。

STEP3.失業保険の給付日数を計算

最後に、STEP2で算出した基本手当日額をベースに、失業保険が貰える期間である給付日数を計算し、失業保険受給総額を計算します。計算式は以下の通りです。

支給総額=基本手当日額×給付日数

給付日数については、自己都合退職と会社都合退職によって大きく異なります。なお、自己都合退職と会社都合退職とは以下のことを指しますので、合わせて覚えておきましょう。

- 自己都合退職:転職や職場が自分に合わなかったなどの理由から、自分から会社に申し出て退職をすること

- 会社都合退職:経営難によるリストラ実施や、会社の倒産。給料未払いの発生など、会社に非があって退職せざるを得ないとなったため退職すること

なお、どちらの退職に該当するかの判断は最終的にハローワークが決めます。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、失業保険手当がもらえるのは90日(3ヶ月)〜150日(5ヶ月)です。

| 雇用保険の被保険者期間 | 受給期間 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日 |

| 1年以上5年未満 | 90日 |

| 5年以上10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

自己都合退職の詳細な理由として多いのは、職場とのミスマッチを感じて転職をする前提での退職です。

前職に10年も勤めていないという場合は、失業保険の受給期間が90日となるため、3ヶ月以内に次の就職先を見つけられるように行動すると良いでしょう。

会社都合退職の場合

会社都合退職の場合、失業保険手当がもらえるのは90日(3ヶ月)〜330日(11ヶ月)です。

| 雇用保険の被保険者期間 | 30歳未満 | 30歳以上35歳未満 | 35歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |

| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |

| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |

| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |

| 20年以上 | – | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |

会社都合退職だと、退職させられた人も次の就職先を探す準備がままならないということを加味され、失業保険を受給できる期間が自己都合退職よりも長くなります。

最長で約1年間失業保険が受給できますが、失業保険の受給期間中は就職活動をすることが必須のため、仮に330日の受給期間になったとしても、フルでもらえるかどうかは人それぞれとなります。

STEP4. 1カ月の失業保険受給額を計算

1カ月の失業保険受給額を計算したい場合は、以下のように計算します。

1ヶ月の失業保険支給額=基本手当日額×28日

先ほど触れた通り、基本手当日額が1日に貰える失業保険の金額となりますので、1ヶ月を28日として掛け合わせるだけで計算ができます。

なお、実際に失業保険をもらう際は、ハローワークが全て細かく計算してくれるため、自分で計算ができなくても心配する必要はありません。

失業保険をもらうための条件

失業保険は働いていた時の手取りよりは少ないものの、仕事が無い中で安定した収入を得られるというのは、心理的な安全を強く感じられるでしょう。

ただ、失業保険は失業したら誰でも貰えるというわけではありません。失業保険を貰うための条件としては以下の3点が挙げられます。

- 失業状態にある

- 雇用保険の被保険者期間が一定以上

- ハローワークで求職申込をしている

それぞれ詳しく解説します。

1. 失業状態にある

失業保険を貰うためには、第一に失業状態にあるとハローワークから認められなければなりません。

失業状態というのは、就職したいという思いを持っていて、かつ就職のために必要な求職申込をしているにも関わらず、就職できていない状態のことを指します。

加えて、本人が心身ともに働ける状態であることが大切になってきます。

例えば以下のようなケースに当てはまる場合は、失業状態とは見なされませんので注意してください。

- 学業や資格取得のために時間を使いたい

- 家事手伝いや家族の介護のために失業した

- 次の就職先が決まっている

- 自営業として働こうと思っている

- 就職をして働きたいと思っていない

また、失業状態にあるかどうかは、失業保険を初めて貰う時の手続きだけでなく、失業保険受給中に1ヶ月に1回あるハローワークとの面談でも確認されます。失業状態が認定されないと失業保険は受給できないことを覚えておきましょう。

2. 雇用保険の被保険者期間が一定以上

失業状態であれば失業保険が貰えるということではありません。現在失業状態になるまでに、雇用保険の被保険者期間が一定以上あることが条件となってきます。

雇用保険の被保険者期間というのは、簡単にいうと会社員として勤めていた期間とおおよそ同義になります。また、失業保険の受給に際して必要になる雇用保険の被保険者期間は、前職の退職理由によって異なります。

| 会社を辞めた理由 | 必要な被保険者期間 |

|---|---|

| 自己都合(一般受給資格者)退職 | 退職日以前の2年に12カ月以上 |

| 会社都合退職 or 自己都合(特定理由離職者)退職 | 退職日以前の1年間に6ヶ月以上 |

例えば、自身のキャリアアップや仕事に飽きたという理由で転職するために退職した場合は、自己都合(一般受給資格者)退職というカテゴリに入りますので、退職するまでの2年間において1年以上働いている必要があります。

別の例で言えば、会社が給料未払いや過度なパワハラ、リストラをしたなど会社都合退職として見なされる場合は、退職するまでの1年間で半年以上働いていることで失業保険の受給資格が得られます。

このように、失業保険は連続して貰い続けることができなくなっていますので、あくまでも次の職場探しまでの繋ぎの生活費を支援してもらっているということを理解しておきましょう。

3.ハローワークで求職申込をしている

失業保険は、次の職場を探すために頑張っている人を対象に支給されます。そのため、ハローワークで求職申込をしていることも受給条件の一つとして設定されています。

ハローワークの求職申込の手続きは、以下の2種類の方法があります。

1.最寄りのハローワークに行き、求職申込手続きを行う

⑴ハローワーク内に設置されているパソコンにて自分の求職者情報を仮登録した後、窓口で手続きを進める

⑵パソコンを使った作業が難しい人は、ハローワークに用意されている求職申込書を作成し、窓口で手続きを進める

2.自宅のパソコンやスマートフォンから求職申込をする

求職申込は自宅からでもネットでできるものの、失業保険の手続きはハローワークに直接出向かないと進められませんので、ハローワークで求職申込手続きも同時に行うのがおすすめです。

なお、失業保険の受給対象となる求職申込をした後も、職員との面談や気になる求人への応募など、就職に繋がる行動をし続けなければなりません。登録して終わりというわけではありませんので、勘違いしないようにしてください。

失業保険の手続きの流れ

失業保険の手続きはハローワークで完結します。職員に教わりながら手続きを進めていけますので、基本的には迷う心配はないものの、あらかじめどのような手続きをするのか知っておくことは大切です。

失業保険の手続きは、以下の流れで進めていきます。

- 退職した会社から離職票をもらう

- ハローワークで受給資格の認定を受ける

- 7日間の待機期間を待つ

- 雇用保険受給者初回説明会に参加する

- 失業認定を受ける

- 失業保険手当の振り込み

- 以降、再就職か給付期間終了まで5.6.を繰り返す

それぞれの流れについて詳しく解説します。

1. 退職した会社から離職票をもらう

失業保険を受給するためには、失業状態の証明が最重要といっても過言ではありません。手続きを進める上で、失業状態であることを確認するためには、離職票という書類を使います。

離職票とは、会社を離職したことを証明する書類のことを言い、退職した会社から交付の手続きをしてもらう必要があります。離職票の交付は会社側の義務ではありませんので、場合によっては退職時に離職票をもらえていないケースがあります。

ただ、退職者の要望があれば会社側は離職票の交付対応をしなければならないようになっているため、失業保険を貰いたい場合は早急に前職の会社の人事に連絡して離職票の交付を依頼しましょう。

ちなみに、離職票は基本的に失業保険の手続きでしか使いません。例えば会社を辞めるもののすぐに次の就職先に就職する場合や、就職活動をする気が無い場合は離職票の交付は不要になるということを合わせて覚えておいてください。

2. ハローワークで受給資格の認定を受ける

離職票が準備できたら、ハローワークの窓口に行って失業保険受給資格の認定を受けます。ハローワークに行き、職員に失業保険の受給手続きを進めたいという旨を相談することで、離職票の確認と面談が行われます。

面談では失業理由やこれからどうしていきたいかなど、仕事に関する質問をされるため、正直に答えていきましょう。この面談で嘘をついてしまうと、後々失業保険の受給がストップしたり、不正受給と見なされて罰金刑に繋がりかねません。

また、面談の受け答えによって失業保険の受給金額が変わるといったこともありませんので、気張らずリラックスして話して大丈夫です。

面談を通じ、問題ないことがハローワーク側で判断されれば、そのままハローワークで求職申込の手続きを行い、受給資格の認定を受けられます。

手続きに必要な書類

失業保険の受給資格の認定のためには、以下の書類が必要になります。

- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)

- 個人番号確認書類(いずれか1種類)

- 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類を持っていない人は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))

- 証明写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ マイナンバーカードの提示をすれば省略可能

- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

出典:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き」

色々と持ち物がありますが、簡単にまとめると離職票と本人確認書類、失業保険の振込先が分かるキャッシュカードを持っていけば大丈夫です。

3. 7日間の待機期間を待つ

受給資格の認定を受けたら失業保険をすぐに貰えるということではありません。自分以外認定後には7日間の待機期間を待つ必要があります。この待機期間は会社都合退職でも自己都合退職でも同じ期間が設けられていますので認識しておきましょう。

待機期間は、失業保険が本当に必要な人なのかを改めてハローワークがチェックしたり、連続して失業保険を不正受給するようなリスクを減らしたりする目的で設けられています。

申請者は特に待機期間中に何かしなければならないことはありませんので、就職のための事前準備をしておくのがおすすめです。

4. 雇用保険受給者初回説明会に参加する

待機期間終了後は、ハローワークが定期的に主催している雇用保険受給者初回説明会に参加します。

失業保険を受給する上で覚えておかないといけないことや、注意・禁止事項を教わる重要な場になりますので、筆記用具を持って集中して臨むようにしてください。

5. 失業認定を受ける

雇用保険受給者初回説明会を受講することで、ようやく初回の失業認定を受けられます。これにより正式に失業者としてハローワークに登録され、失業保険の受給を貰い始めることができます。

ただし、自己都合退職の人は失業認定を受けた後、さらに2ヶ月間の給付制限があります。給付制限中は失業認定をされていても失業保険が一切支給されませんので注意してください。

給付制限後は、会社都合退職の人と同じく1ヶ月単位で失業保険の受給ができるようになります。

6. 失業保険手当の振り込み

失業認定後は、自分が指定した銀行口座に失業保険手当が振り込まれます。この際、振り込まれる失業保険手当の計算はハローワークが行いますので、自分で計算する必要はありません。

もし失業保険の金額が自分の計算と大きく異なっている場合は、できるだけ早くハローワークの職員に相談しにいくと良いでしょう。

7. 以降、再就職か給付期間終了まで5.6.を繰り返す

失業保険は、それぞれの給付日数や就職活動の状況に応じて数ヶ月間振り込まれ続けることもあります。受給期間中は、1ヶ月に一回の頻度でハローワークに行き、失業認定の手続きを繰り返す必要がありますので注意してください。

もし失業状態にあるにも関わらず、ハローワークで失業認定の継続手続きを怠ってしまうと、その月の失業保険手当は貰えなくなってしまいます。面倒に感じるかもしれませんが、必ずハローワークに行くことは忘れないようにしましょう。

失業保険の計算に関して知っておきたいこと

最後に、失業保険の計算をするに当たって知っておきたいことを6点解説します。

失業保険の計算額が少なくても受給した方がいい

失業保険の受給金額を計算してみて、思ったよりも少ない場合であっても受給申請をするのが良いでしょう。次の職場を見つけるまで、少ないながらも収入があると無いとでは精神的な負担が大きく変わってきます。

失業保険を受給せず、貯金を切り崩していく生活をすれば焦ってブラック企業に就職するリスクも高まります。面倒に感じるかもしれませんが、すぐに就職先が見つからない場合はハローワークに相談しに行ってください。

失業保険受給中の無断アルバイトはNG

失業保険で貰える金額が少なく、生活費が回らない場合はアルバイトをしても問題ありません。ただし、ハローワークに申告しないままアルバイトをすると、失業保険の支給がストップしますので注意してください。

また、失業保険受給中のアルバイトは、働く時間や稼げる上限金額に制限が設けられている点にも注意が必要です。失業保険を貰いながらアルバイトをしたいと考えている人は、まずはハローワークに相談するようにしましょう。

失業保険の計算に含まれるものと含まれないものがある

失業保険の計算をする上では、働いていた時の直近6ヶ月の収入から計算をしていきますが、収入として計算に含むものと含まないものがありますので注意してください。

- 収入として計算するもの:交通費、残業代、住宅手当

- 収入として計算しないもの:賞与(ボーナス)、退職金、通勤手当と住宅手当以外の各種手当

他にも細かい分類がありますので、どれが計算に含まれるかどうかはハローワークで確認しましょう。

前職の手取りが高いほど受給金額は増える傾向

失業保険の計算は、直近でどれくらいの収入を貰っていたかをベースに行いますので、前職の手取りが高いほど受給金額は基本的に増えます。

ただ、年齢や雇用保険の被保険者期間によって、受給できる期間が変わってくるため、受給総額はその限りではありません。

受給期間内に就職できれば再就職手当がもらえる

人によっては、失業保険を貰えるだけ貰ってから次の就職をしたいと考えるかもしれません。ただ、実務経験中に就職できれば、再就職手当という別のお金を貰える場合があります。

再就職手当と会社員として働いて稼ぐ収入を加味すると、失業保険を満額もらうよりも生涯収入が増えることも少なくありません。

また、再就職手当は早く就職できればできるほど多くのお金が貰える仕組みのため、できる限り早く就職をするような意識を持っておくことが大切です。

年齢によっては高年齢求職者給付金がもらえる

65歳以上の高年齢被保険者の場合、高年齢求職者給付金という形で失業保険と同じようなお金をもらうことができます。

基本的な受給条件や手続きの流れについてはこの記事で解説したものと同じですので、年齢に関わらず失業したらハローワークに行くと認識しておくと良いでしょう。

まとめ

失業保険の手取り別計算金額や、失業保険の手続きなどについて解説しました。ただ、失業保険の計算はやや複雑なため、自分で計算するのも良いですがハローワークに相談するのが最も確実で早いです。

したがって、失業保険を貰うことを考えているのであれば、すぐにでもハローワークに足を運ぶことをおすすめします。

こんな人におすすめ!

- 自分に合った仕事や場所を見つけたい

- ワークライフバランスを重視したい

- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい