大学院を辞めたいなら?デメリット・辞める流れを解説!

大学院を辞めたいなら、まずは辞めたい理由を言語化したり、中退ではなく休学を検討する、学務課や就職エージェントに相談するなど慎重に検討することをおすすめします。なぜなら、大学院中退が、就職などに影響を及ぼすことがあるからです。

この記事では、大学院を辞めるメリット・デメリットについて解説し、大学院を辞めるべきかどうかの判断基準について解説します。

大学院を辞める流れ、辞めた後の就職活動のやり方についても解説するので、大学院を辞めたいと考えている方はぜひ参考にしてみて下さい。

- 大学院を辞めると「就職」に影響が出ることも。文系・理系の選択や課程でも異なる

- 大学院卒で得られるのは「学歴」「余裕」「思考力」「探求心」「研究職のキャリア」

- 大学院に卒業するまで在籍することで「社会経験の年数」など失うものもある

この記事の目次

大学院を辞めると場合によっては影響がある

大学院を辞めると、どういった影響を及ぼすことがあるのでしょうか。

大学院を辞めたい方向けに、大学院中退が就職に支障をきたすことがあるのかについて解説します。

就職に関わる影響が出ることも

大学院を中退した場合、就職において以下のような影響が出る可能性があります。

- 最終学歴が「大卒」になる

- 「中退」という経歴がマイナスの印象になることもある

- 「大学院卒」が条件の求人に応募できなくなる

まず、大学院をどの時期に辞めたとしても、最終学歴は大卒になります。

少なくとも大卒ではありますから、学歴が低いとはみなされません。ですが、たとえ過去に有名大学院へ行った実績があるとしても、中退の経歴がある時点で、大学院へ通ったことを評価される可能性は低くなります。

本来、大学院まで通っていれば、企業からは「勉強熱心」「特定の分野に長けている」などプラスの印象を持ってもらえそうですが、修了せず辞めていることで「うちの会社も長続きしないのでは?」などといった印象を、多少与えてしまうことはあり得ます。

また、次で解説しますが、大学院を辞めたことで、特定の職業への就職の可能性がなくなってしまうことはあるでしょう。

文系・理系の選択や課程でも異なる

大学院で学んだことと無関係の仕事に就きたい場合には、中退してもほとんど支障は出ないかもしれません。しかしそうではない場合、大学院中退が就職の幅を狭めてしまう可能性があるのです。

大学院中退の経歴が不利になる可能性が高いのは、文系よりも理系かもしれません。

たとえば理系の専門職としてある程度の企業で働きたい場合、多くは「大学院卒」が条件になっています。実際に、東洋経済オンライン「『大学院卒の採用が多い会社』ランキングTOP200」に記載されている、大学院卒の採用が多い会社ランキングTOP5と、大学院卒の採用割合は、以下の通りです。

- 1位:ホンダ…68.9%

- 2位:ダイキン工業…68.3%

- 3位:京セラ…54.2%

- 4位:新日鐵住金…66.8%

- 5位:野村総合研究所…58.3%

自動車、電子、化学製品、鉄鋼など、理系の知識・技術を必要とする企業が上位にランクインしており、大学院卒の採用割合は全体の半数以上~7割程度にのぼります。

一方で文系の場合には、そもそも大学院へ進学する人自体が少なく、仮に文系大学院を中退しても、就職にはさほど影響しないといえそうです。

ただし、文系でも以下のような場合には、特別な事情がない限りは大学院を中退しないほうがよいでしょう。

- 弁護士などを目指し、法科大学院に通っている

- 音楽や絵画の道を志し、専門の大学院に通っている

- 「将来、大学院に残って働きたい」という希望がある

上記のような場合には、自分の目標を叶えるために、大学院を修了するのがもっともスムーズにいく方法です。

また、大学院は修士課程と、修士課程を修了した後には博士課程に進むこともできます。修士課程は2年程度、博士課程は3~5年程度です。

博士課程まで進んで中退した場合、20代半ば~後半になっていることも多いでしょう。それから就職するとなると、普通に大卒で就職するよりも数年遅れのスタートになり、かつ、中退という経歴で就活をすることになるため、大学院中退後の就職活動に苦戦する可能性はあります。

大学院を辞めたい方は安易に決断せず、慎重に考えて決めたほうがよさそうです。

大学院を辞めたいと思う主な理由6選

次に「大学院を辞めたい」と考えるきっかけとして多い、6つの理由をご紹介します。

理由1:大学院で過ごすよりも就職したくなった

大学院を辞めたいと思った理由は、就職したくなったためです。

就職したくなる理由として、経済的理由や学業不振などが考えられます。

実際に文部科学省のデータでも、修士と博士の中退理由は「その他」を除いて「就職」がトップです。

修士と博士の中退理由については、以下の表をご覧ください。

| 修士(中退理由として選択した方の割合) | 博士(中退理由として選択した方の割合) |

|---|---|

| 就職(26.1%) | 就職(21.2%) |

| 経済的理由(12.7%) | 経済的理由(8%) |

| 学業不信(7.6%) | 転学(4.4%) |

参考:文部科学省『学生の中途退学や休学等の状況について』

修士課程では就職や経済的理由が大きな割合を占めるのに対し、博士課程では割合が相対的に低くなっています。

要因は博士課程に進学する時点である程度の覚悟や経済的な準備ができているためと考えられます。

Yahoo!知恵袋でも次の口コミがありました。

1年半の授業料を払ってもらうことがとても申し訳なく、学校をやめて今すぐに働いて自立したくて仕方ないです。

Yahoo!知恵袋

大学院が本当につまらない。適当に過ごして早く就職したい。

Yahoo!知恵袋

「大学院を辞めて就職したい」と思うことは、決して珍しいことではありません。

悩みを抱えて決断に迷っている方は、自分にとって最善の選択は何か、時間をかけながら考えるようにしましょう。

理由2:研究内容が難しい

大学院での研究が難しすぎると感じ、辞めたいと思う人は少なくありません。

特に、周囲の同期が優秀に見え、自分だけが取り残されているように感じることもあるでしょう。

実際にYahoo!知恵袋でも次のような投稿があります。

研究テーマが難しいから大学院辞めたいです。M1だけど何かもう修了できそうにないです

Yahoo!知恵袋

今年度頭に外部の大学院に入学したM1です。知識が足りなすぎて論文も読み進められず、絶望しています。研究テーマすら決まっていません。

Yahoo!知恵袋

大学院の研究は学部時代と異なり、既存の知識を学ぶだけでなく、新しい知見を見出すことが求められます。そのため、正解のない課題に取り組む必要があり戸惑いを感じる人もいます。

研究内容が難しいと感じるのは研究テーマの選択や指導体制、個々の適性などが影響している場合もあるでしょう。特に研究テーマが自分の興味や得意分野と合致していないと気付いた場合、学ぶ意欲が下がってしまう場合があります。

また、指導教員や先輩からのサポートが十分でないと孤独感や不安が増し、研究が難しいと感じることもあるでしょう。

大学院に進んでも研究の難しさに悩む学生は多く存在します。そのため自分だけが悩んでいるわけではありません。一人で悩まず、信頼できる人に相談してみましょう。

理由3:金銭面が不安

大学院を辞めたいと思った理由は金銭面が不安だからです。大学院進学には多額の学費が必要であり、奨学金を利用する場合でもその返済額の負担が増えます。

また、大学院中退者で「家庭・経済的理由」を最も重要な中退理由とする割合は、男女あわせて17.4%でした(参考:労働政策研究・研修機構『大学等中退者の 就労と意識に関する研究』)。

中退理由の中で2番目に多い理由だったため、悩む方が多いと言えるでしょう。

大学院生の口コミには以下のような声が寄せられています。

文系の場合には予習が欠かせないように、理系の場合だと実験の準備などでてんてこ舞いになるでしょう。アルバイトをすることによって、授業や実験をないがしろにすると、研究室に居辛くなります。

Yahoo!知恵袋

研究もう興味ないし大学院辞めたいけど、お金も人も動いちゃってるから辞めるに辞めれなくてしんどい

X(旧Twitter)

アルバイトで学費を補おうと考える人もいますが、研究活動と両立可能なアルバイトを見つけることは容易ではない点も金銭面に悩む人が多い理由でしょう。

特に実験系の研究室では、不規則な実験スケジュールのためアルバイトの調整が困難な場合もあります。

経済的な理由で大学院を辞めたいと考える人が多いことがわかります。焦らず、納得のいく決断をしましょう。

理由4:教授との関係作りがうまくいかない

教授との関係がうまくいかない場合も大学院を辞めたい要因の一つです。大学時代は教授とそこまで関わりを持たなくても問題なかったかもしれません。

しかし大学院では研究指導だけでなく、就職の支援や研究室に残る際の推薦など、教授との関係がキャリアにも直結する場合があります。そのため、教授と相性が合わないと「このまま続けるのは厳しい」と感じ、大学院を辞めたい気持ちになる人もいるでしょう。

また、教員とうまく関われないことが原因で大学を中退した割合は12%でしたが、大学院だと同じ原因で中退した方の割合は、40.8%と大学の約3倍にのぼります。(参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構『大学等中退者の 就労と意識に関する研究』)。

大学院は研究室の閉鎖的な環境や指導方法の厳しさが影響し、人間関係の悩みが深刻になりやすい可能性があるでしょう。

Yahoo!知恵袋にも次のような投稿があります。

現在、修士課程の1年生です。卒業研究のときから現在の研究室に所属していますが、研究室の先生や先輩と合わず、もう限界が来てしまいそうです。

Yahoo!知恵袋

教授に対する不満です。教授は生徒の好き嫌いがはっきりしています。気に入ってる生徒には甘いし、気に入らない生徒には強く当たります。

Yahoo!知恵袋

教授との関係に悩むことは珍しくありません。無理に我慢せず、納得できる道を見つけることが大切です。

理由5:研究に興味が持てない

大学院の研究に興味を持てないことも、中退を考える大きな要因の一つです。

学業不振や無関心で大学院を辞めた割合は、男女ともに多いとわかりました。具体的な割合は以下の表をご覧ください。

| 性別 | 学業不振・無関心 | 人間関係・大学生活不適応 | 進路変更 | 病気・ケガ・休養 | 家庭・経済的理由 | 特に何もない・その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 22.9% | 22.9% | 14.3% | 17.1% | 22.9% | 0% |

| 女性 | 45.5% | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 0% | 9.1% |

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構『最も重要な中退理由』

「学業不振・無関心」とは、研究内容への興味喪失やモチベーションの低下を指します。

研究テーマが自分の関心と合致しない場合や、思うような成果が得られないとき、研究への意欲が薄れてしまう状態のことです。

Yahoo!知恵袋にも次のような声が投稿されています。

大学院を中退したいです。理由は大学院での研究に興味がなくなり、他にやりたいことが見つかったからです。

Yahoo!知恵袋

私立の大学から国立の大学院に来ましたが、研究内容が全く面白くないため、全然研究が進みません。今いる研究室は志望度が高くない研究室ということもあり、やる気が沸きません。

Yahoo!知恵袋

大学院への進学をあまり深く考えずに選択してしまった方は、学業不振や無関心に陥りやすい可能性があります。

一人で抱え込まず、適切なサポートを受けることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。

理由6:研究のストレスが原因で体調を崩した

研究のストレスで体調を崩すことも大学院を辞めたくなる理由です。

大学院生からの口コミでも次のような声があります。

大学院でうつ病・・・中退か(略)

OKWAVE Plus

実は,M1の秋ごろにも研究が上手くいかず登校拒否になってしまい適応障害だと診断され精神的にも身体的にもかなりダメージを受けていた時期がありました。実際,今もその当時に近い感じで徐々に大学に行くこと自体が辛くなっています。

Yahoo!知恵袋

大学院では高度な専門知識の習得や独自の研究成果の追求が求められるため、学生はストレスを抱えやすい場合があります。

研究成果や将来のキャリアに対する不安などがストレスにつながる人もいるでしょう。

いくつかの要因が重なると、精神的・身体的な不調をきたす学生も少なくありません。

実際に大学院の中退理由に「病気・ケガ・休養」を挙げる割合は、大学と比較して高い傾向にあります。具体的な割合は以下をご覧ください。

| 性別 | 大学院生の中退理由(病気など) | 大学生の中退理由(病気など) |

|---|---|---|

| 男性 | 17.1% | 7.9% |

| 女性 | 18.2% | 17.4% |

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構『大学等中退者の 就労と意識に関する研究』

大学院は研究に伴うストレスや過重労働により、体調を崩しやすい可能性があります。

ストレスから体調を崩す前に、一度立ち止まって今後の選択肢を整理するのも良いかもしれません。

大学院を辞めるメリット

大学院を辞めるメリットは下記4つのとおりです。

- 人間関係のストレスが解消される

- お金の心配をする必要がなくなる

- 就職活動に時間を費やせる

- 大学院に進学した実績が評価される場合がある

詳しくお伝えします。

人間関係のストレスが解消される

大学院を辞めるメリットは、人間関係のストレスから解消されることです。

教授や同期との関係に悩んでいた場合、中退すれば精神的な重圧から解放されます。

また、研究室のプレッシャーやコミュニケーションの負担で体調を崩してしまった人にとって、大学院を辞めることは早期回復への一歩となるでしょう。

環境を変えることで、心身の不調の原因となっていた要因が取り除かれ、健康な状態を取り戻せる可能性があります。

研究生活を続けることで症状が悪化するリスクを考えると、大学院を辞める選択は前向きな一歩かもしれません。

お金の心配をする必要がなくなる

大学院を辞めることで学費や生活費の負担が軽減されるため、金銭的な不安が減るメリットがあります。

特に私立の大学院では学費が高額になるため、経済的な理由で中退を考える人も少なくありません。

大学院にかかる費用に関しては、以下の表をご覧ください。

| 学校 | 入学金 | 年間授業料 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 国立 | 282,000円 | 535,800円 | 817,800円 |

| 公立 | 392,391円 | 538,734円 | 931,125円 |

| 私立(博士前期) | 201,752円 | 798,465円 | 1,000,217円 |

| 私立(博士後期) | 192,686円 | 604,592円 | 797,278円 |

| 専門職学位課程 | 194,492円 | 1,067,207円 | 1,261,699円 |

参考:文部科学省『国公私立大学の授業料等の推移』

参考:文部科学省『私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について』

また、上記に加え施設設備費や実験実習料もかかります。

大学院を辞めることで支出を抑えることができ、奨学金の借入額が減ったり、生活費の負担が軽くなったりする可能性があります。

経済的な余裕が生まれることで、新たな選択肢を考えやすくなるでしょう。

就職活動に時間を費やせる

就職活動に多くの時間と労力を注ぐことができるのも大学院を辞めるメリットの一つです。

研究や論文執筆と並行して就職活動を行うと、研究室の予定と面接日程が重なるなど、両立の難しさに直面するケースがよくあります。

大学院を辞めれば企業研究や面接対策、業界研究などに十分な時間を確保できるでしょう。

また、インターンシップやアルバイトなど、就職に向けた実践的な経験を積む機会も広がります。

自分の興味のある業界や企業を丁寧に見極め、納得のいく就職先を見つけやすいでしょう。

大学院に進学した実績が評価される場合がある

大学院を中退しても、進学時に厳しい入学試験を突破した実績は変わりません。

意欲的に専門性を高めようとチャレンジした姿勢を評価する企業もあります。

特に研究職や技術職の採用では、大学院で培った専門知識や研究スキルが強みとなるでしょう。

たとえ修了までは至らなくても、大学院での経験を通じて得た論理的思考力や課題解決能力は、ビジネスの現場でも十分に活かせる要素として認められる可能性があります。

大学院を辞めるデメリット

大学院を辞めるデメリットは下記のとおりです。

- 新卒扱いで就職活動を行えない場合がある

- 大学院修了者よりも給与が低くなる場合がある

- 推薦を活用した就職活動が行えない

- 就職活動で中退理由を聞かれる可能性がある

- 親が悲しむ可能性がある

- 大学院を卒業しなかった自分を責めてしまう場合がある

詳しくお伝えします。

新卒扱いで就職活動を行えない場合がある

大学院を辞めると、新卒扱いで就職活動を行えない場合があります。

厚生労働省は若者の雇用機会を広げるための施策の一環として、企業に卒業後3年以内の既卒者は新卒扱いで採用するよう呼びかけています。

(参考:厚生労働省『3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!』)

しかし、全ての企業がこの指針に従っているわけではありません。

既卒者を新卒扱いしない企業もあり、その場合は「既卒」として扱われます。

既卒とは一般的に学校卒業後、一度も勤務した経験がない人を指します。

新卒と既卒の主な違いに関しては、以下の表をご覧ください。

| 応募できる求人の範囲 | 採用選考プロセス | 研修制度 | |

|---|---|---|---|

| 新卒 | 新卒募集枠に応募可能 | 一括採用スケジュールに沿った選考 | 充実した新入社員研修あり |

| 既卒 | 経験者枠や中途採用枠での応募が中心 | 基本的に随時募集 | 即戦力としての活躍を期待され、研修が限定的 |

就職活動は新卒か既卒かで進め方が大きく変わってくるため、応募前に企業の採用方針を確認しましょう。

大学院修了者よりも給与が低くなる場合がある

大学院を中退すると、修了者と比べて給与面で大きな差が生じる可能性があります。

文部科学省の調査によると大卒の1ヶ月の平均給与が36万9,400円であるのに対し、大学院修了者は47万6,700円と、月額で10万7,300円もの差があります。

(参考:厚生労働省『(3) 学歴別にみた賃金』)

年収に換算すると、約129万円(10万7,300円×12ヶ月)の差です。

中退を選択する場合は、長期的な収入面での影響も考慮に入れる必要があるでしょう。

特に研究職や技術職は大学院修了が求められるケースも多く、中退による給与面での影響が大きくなる可能性があります。

推薦を活用した就職活動が行えない

大学院を中退すると、推薦を受けられなくなることもデメリットです。

推薦とは、大学や教授と関係のある企業に学生を就職先として紹介する仕組みです。

多くの研究室では、企業との共同研究や教授の人脈を通じて、学生の就職をサポートする体制が整っています。

特に理系の研究室では、教授推薦による就職が一般的なケースも少なくありません。しかし、中退を選択すると推薦は活用できなくなるため、就職活動の選択肢が限られてしまう可能性があります。

就職活動で中退理由を聞かれる可能性がある

大学院を中退した場合、就職活動の面接で「なぜ辞めたのか」と質問される可能性があります。企業は応募者のキャリアの一貫性や困難に直面した際の対応力を知るために、中退理由を確認する傾向があるためです。

特に、研究職や専門職を希望する場合は、大学院での学びを途中で辞めたことに対する説明を求められる場合が多いでしょう。

正直に伝えながらも、前向きな姿勢を示すことが大切です。

中退理由を聞かれた場合の回答例は、以下の表をご覧ください。

| 伝え方のポイント | 回答例 |

|---|---|

| ポジティブな理由を強調する | 「新たに挑戦して可能性を広げたい」 「早く実務経験が積んで良さを広めたい」 |

| 中退後に努力したことを伝える | 「独学で専門知識を深めた」 「インターンを経験した」 |

| 決断力や適応力をアピールする | 「環境を変えることで新しい可能性に気づいた」 |

事前に答えを準備しておけば、スムーズに説明できるでしょう。

親が悲しむ可能性がある

大学院を辞めることで、進学を支援してくれた親を悲しませてしまうのではないかと心配になる人は多いでしょう。

特に、教育熱心な家庭や経済的な支援を受けている場合は、親の期待に応えられないことへの申し訳なさを感じやすいかもしれません。

しかし、親のプレッシャーを過度に気にして無理を続けることは、心身の健康を損なうリスクにつながります。

むしろ自分らしい新しい道を見つけて前に進むことで、親も安心するはずです。

今後の人生を自分らしく輝かせることが、親への最大の恩返しになる場合もあるでしょう。

大学院を卒業しなかった自分を責めてしまう場合がある

大学院を辞めることで「最後まで頑張れなかった」「自分は意志が弱いのではないか」と自分を責めてしまう人もいます。

特に、周りの同期が研究を続けている様子を見聞きすると、自己否定的な感情が強まってしまうかもしれません。

しかし、過度なストレスを抱え続けることは、深刻な心身の不調を引き起こす可能性があります。

一度体調を崩してしまうと、回復までに長い時間がかかる場合も少なくありません。

今の自分の状況を受け止め、新しい一歩を踏み出すことが大切です。

退学日によって必要以上に学費がかかる可能性がある

大学院を辞める際は、退学日によって収める学費額が変わるケースがあります。多くの大学院では年度単位で学費を設定しているため、年度内の退学であっても、原則として支払い済み分の学費の返金はありません。

例えば法政大学の場合、学費納入もタイミングが春学期分か秋学期分かによって退学願の提出期日が変わってきます。退学日として選べる日付も変わってくるため、もし大学院を辞めたいと感じた場合は、学務課に相談することをおすすめします。

大学院を辞めたい時の対処法

大学院を辞めたいと感じた時は、以下の対処法を試してみると良いでしょう。

いずれかの対処法を実施してみることで、自分が大学院を辞めたいと感じている理由が解決したり、大学院を辞めるべきかの判断がつくでしょう。

それぞれの対処法について詳しく解説します。

1. 辞めたい理由を言語化する

大学院を辞めたいと感じた時は、まずはなぜ大学院を辞めたいと感じてしまっているのかについて理由を言語化することをおすすめします。

一度大学院を辞めてしまうと、同じ状況で戻ってくることはできませんので、衝動的に大学院を辞めてしまう事は避けておきたいところです。

自分の頭の中を整理するとともに、一度冷静に大学院と向き合うためにも、自分が辞めたいと思っている感情を分析することが大切です。

辞めたい理由をしっかりと言語化できれば、後悔の残る中退を避けられるだけでなく、辞めた後に向き合うことになる就活の面接対策にも繋がります。

また、もし辞めたいと感じている理由によっては、解決策が見つかる場合もあります。

例えば、お金の問題が苦しくて大学院を辞めたいと感じているのであれば、奨学金を調べたり、親に相談することで大学院に通い続けられる可能性もあるでしょう。

いずれにせよ、辞めたい理由を言語化することにまずは取り組んでみてください。

2. 退学ではなく休学をする

大学院を辞めたいと感じてそのまま中退してしまうと、後々後悔してしまう可能性があります。一度自分の頭をリセットするためには、休学という選択肢も考えられます。

休学であれば、大学院から距離を置いて自分を客観的に見つめ直す時間を作れますので、本当に大学を中退すべきなのかどうかや、中退した後の生活がどのようになるのかを実感することができます。

また、休学は自分の意思次第でいつでも復学することができますので、仮に大学院中退後の生活に不安を感じることがあっても、再び元の大学院生活に戻れるため、リスクヘッジできる対処法と言えるでしょう。

3. 周りの人に相談する

1人で悩んで結論を出しても、後々後悔してしまうことが考えられますので、大学院を中退したいと感じた時は周りの人に相談するのもおすすめです。

周りの人に相談することで、自分にはない視点でアドバイスをもらえたり、大学院に通い続けることに対する不安を払拭できることもあります。

相談相手としては、自分が信頼できる人であれば誰でも構いません。

大学院の同期だけでなく、大学時代の友人、家族、大学院の学務課スタッフなど、様々な立場の人と相談することで多角的なアドバイスがもらえます。

もし将来のキャリアの観点で大学院中退に不安を感じている場合は、就職エージェントに相談をしてみるというのも1つの手です。

4. 就職相談をしてみる

大学院を辞めたいと感じてそのまま大学院を中退してしまっては、就職活動までの空白期間が長引くことに繋がります。

空白期間が長引けば長引くほど正社員の就職難易度が上がっていってしまいますので、大学院中退までに就職相談をしてみるのもおすすめです。

例えば、大学院を中退しても、どういった企業で内定をもらえるのかであったり、中退をした場合の就職活動の難易度がどのようなものであるのかを知識としてインプットしておくことで、将来に対する漠然とした不安を払拭することに繋がります。

特に現在大学院をやめようか迷っている人の多くは、中退によってどのように将来が変わるのかを不安に感じているケースが多いと考えられます。

少しでも将来に対する不安を払拭し、後悔のない選択をするためにも、就職エージェントや大学院のキャリア相談室などへの就職相談も検討してみてください。

大学院中退を親に伝える方法

大学院を辞める志を親に伝える事は、多くの人にとって心理的なハードルの高さを感じてしまいがちです。親に反対や心配されることをあらかじめ想定しておき、感情的ではなく冷静に説明する準備が非常に重要になります。

また、大学院を辞めたいと考えた背景や理由を明確にするとともに、今後の進路の案も併せて提示すると、親から理解をしてもらいやすくなります。タイミングや言葉にも配慮し、面と向かって伝える意識を持っておきましょう。

ここからは、大学院中退を親に伝える方法について詳しく解説します。

親に中退の意思を言いにくい心理や背景

そもそも、親に大学院中退の意思を言いにくい背景としては、学費を負担してもらっている負い目や親からの期待を裏切る罪悪感などが挙げられます。

特に親が自身に対して高学歴思考を持っている場合、大学院進学を誇りに感じているため、失望させることを恐れる気持ちも強くなりがちです。

特に家庭内で進路やキャリアに関する話題が少なかった場合、急に中退を切り出す事は心理的なハードルが大きく、親との衝突リスクも高まります。このような背景から、親に中退の意思を言いにくい状況になると考えられます。

一方、大学院を辞める決断を固めた場合は、事実を隠しても状況が改善しないため、自身の考えを言語化し、冷静かつ誠実に親に伝えることを早めに行っておくことが重要です。

親を説得するためのポイント

大学院の中退について親を説得するためには、ただ「辞めたい」と感情的に言うのではなく、具体的な理由や今後の計画を示すことが大切です。例えば「研究テーマが自分の将来像と合わない」「経済的負担が大きい」など、現実的な根拠を明確にすることがポイントです。

その上で中退後のキャリアプランや人生設計を説明することで、親も将来をイメージしやすくなり、説得に乗ってくれる可能性が高まります。合わせて、事前に求人情報や資格取得の計画をまとめておくと説得力が増します。

最も重要なのは、親の反応に感情的になることなく、アドバイスを受け取る姿勢を見せることです。お互いの価値観を尊重しながら話し合えば、中退という重い決断であっても納得を得られるでしょう。

親に相談するタイミングや言い方のコツ

親に中退の相談をするタイミングとしては、互いに落ち着いて話せる環境や時間帯を選ぶことが重要です。例えば休日や夜間など、時間に余裕がある場面であればお互いが気になることを話しきれるため、その日で説得が完了する可能性が高まります。

言い方のコツとしては「辞めたい」ではなく「こういった理由で退学を考えている」という事実をベースにして伝えることが挙げられます。選択肢や計画をいくつか提示しつつ、退学の計画を説明することで親との話し合いを建設的に進められます。

親にとっても、突然大学院を辞めたいと言われる事は衝撃が大きくなりやすいため、時間をかけて理解を促すような姿勢も意識してみてください。

大学院を辞めるかどうか判断する方法

大学院を辞めるかどうか判断する方法は次のとおりです。

- なぜ大学院を辞めたいのか明確にする

- 信頼できる人に大学院を辞めるかどうか相談する

- 大学院を辞める前に休学して今後の方向性を考える

一つずつ詳しく解説します。

なぜ大学院を辞めたいのか明確にする

大学院を辞めたいと悩んでいる人は、辞めたい理由を明確にしましょう。

漠然とした不安や迷いだけで辞めてしまうと、後悔する可能性が高くなるためです。

具体的な方法は、用紙に自分の気持ちを書き出すのがおすすめです。

たとえば「研究にやりがいを感じない」と考える思いの背景には「実験がうまくいかない」「将来の目標が見えない」などの具体的な要因が隠れているかもしれません。

「経済的な不安」の場合、実際の支出と収入を細かく書き出すことで、問題の本質が見えてくる場合もあります。

理由を深堀りしてみると、大学院を辞めたい本当の課題が何なのかが明らかになり、中退以外の解決策が見つかる可能性もあります。

信頼できる人に大学院を辞めるかどうか相談する

大学院を辞めるかどうかの悩みは一人で抱え込む必要はありません。

むしろ、信頼できる人に相談することで、自分では気づかなかった視点や解決策が見つかることもあります。

親への報告は避けては通れない道ですが、いきなり中退の意向を伝えると強い反対を受ける可能性があります。

まずは信頼できる友人など、客観的な立場の第三者に相談するのがおすすめです。

また、同じような経験をした先輩や大学のキャリアカウンセラーなどは、中立的な立場から適切なアドバイスをくれるでしょう。

第三者の意見を参考にしながら自分の考えをまとめることで、親への説明もスムーズになるはずです。

大学院を辞める前に休学して今後の方向性を考える

大学院を辞める前に休学も一つの選択肢として検討してみましょう。

休学中は研究や授業の義務から一時的に解放され、自分の将来について冷静に考える時間を確保できます。

休学する場合は、明確な期限を設定するのがおすすめです。

具体的な期間を決めると、休学期間にやるべきことが明確になるためです。

就職活動を始めたり別の研究テーマを探したりと、今後の方向性を見極める行動が計画的にできます。

期限を設けることで復学に向けて気持ちを切り替えやすくなり、建設的な判断ができるでしょう。

辞めるか悩んだ時に今すぐできる3つの行動

大学院を辞めるかどうか悩んだ際は、感情だけで判断することなく、冷静に状況を整理する行動を心がけてください。まずは自分の思考や感情を可視化し、辞めたいと感じる理由や背景を明確にしましょう。

加えて、中退後の生活を具体的に想定することで現実的な判断が可能になります。即決せずに「辞めることを決断しない」といった選択肢を含めて、様々な可能性の中から意思決定を行うことで後悔するリスクを低減できます。

ここからは、悩んだときに今すぐできる3つの行動について詳しく解説します。

1. 自分の感情を紙に書き出す

辞めたい理由や自身の気持ちを紙に書き出すことによって、頭の中のモヤモヤを整理することができます。「何が嫌なのか」「いつからそう感じているのか」「改善の余地はあるのか」などを具体的に書き出すことにより、自分の感情と置かれている環境を切り分けられます。

文字にすることで客観視が可能にもなり、衝動的な決断を防げるのもポイントです。紙への書き出しは比較的すぐに取り組めるだけでなく、1人で完結できるため、大学院中退を考えたら第一に取り組みたい行動です。

2. 辞めた後の生活のシミュレーションをしてみる

大学院中退後の生活を具体的に想定する事は、中退の決断の精度を高める上で重要です。例えば退学後に就職する場合の就活スケジュールや、中退者でも応募できる職種・収入見込みを調べると良いでしょう。

特に経済的な視点では、家賃や生活費、奨学金の返済計画などを現実的な数字で試算してみましょう。合わせて精神面の変化や周囲との人間関係の変化もシミュレーションしてみて、どういった生活になるのかを考えます。

シミュレーションを通じて大学院を続けるよりも、辞めたほうがメリットが大きいと判断できるのであれば、中退をした方が良いと判断できます。

3. 「決断しない」選択肢も控えておく

すぐに結論を出すことなく、一定期間様子見をする「中退するか決断しない」という選択肢も有効です。一時的な疲労やストレスが辞めたい理由の場合、少し休養を取るだけで辞めたい原因を解決できる可能性があります。

ある程度猶予期間を設けることによって、感情の波が落ち着いて客観的に判断できるようになります。急いで大学院を辞めても後悔するリスクが高まってしまいますので、現在の状況に我慢できないわけではない場合、戦略的に大学院を辞める決断をペンディングしておくのも良いでしょう。

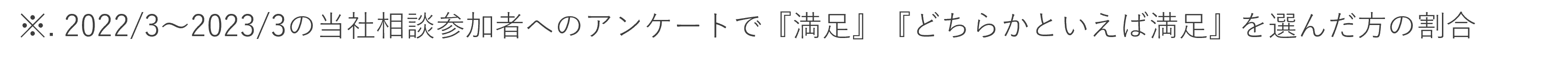

大学院を辞める流れ

もし大学院を辞める場合は、以下の流れで中退の手続きを進めていくことになります。

それぞれの流れについて詳しく解説します。

1. 学務課に退学の意思を伝える

大学院を辞めることを決断した場合は、まず学務課に退学の意思を伝えましょう。

退学の意思を伝えることで、必要書類の配布や今後の手続きの流れについて詳しく説明をしてもらうことができます。

大学院によっては、退学の申し出に対して学務課が理由を聞いてくることがあります。

退学理由によって今後の手続きが変わってくることがあるわけではありませんが、自分の気持ちを正直に伝えて、学務課に納得してもらうと良いでしょう。

大学院ごとの退学届提出期限に注意

大学院によって退学届の提出時期は異なります。例えば法政大学の場合は、学費の納入状況に応じて以下のような退学届提出期日が設けられています。

| 当該年度の学費導入 | 退学日として可能な日 | 退学届提出期日 |

|---|---|---|

| 春学期(1期)分納入済 | 4月1日から9月14日付 | 9月15日まで |

| 9月15日付 | 10月31日まで | |

| 秋学期(2期)分納入済 | 9月16日から3月30日付 | 3月下旬まで |

| 3月31日付 |

出典:法政大学「退学について(大学院生)」

もし退学届の提出期限に遅れてしまうと、翌学期分の学費や施設利用料などが発生する可能性があります。

あらかじめ学務課でスケジュールを確認しておき、退学届の提出日から逆算して準備を進めておけると安心です。

2. 必要書類を提出して面談を行う

学務課からもらった必要書類を記入したら、書類の提出を行います。大学院によってはゼミや研究室で担当している教授や学部長と面談を行うこともあります。

場合によっては教授や学部長から退学を引き止められることもありますが、あらかじめ考えておいた中退理由をストレートに伝えられるように準備しておくことをおすすめします。

3. 退学届を承認してもらう

退学の申請が承認されれば、退学届に承認印が押され、正式に退学届が受理されることになります。

基本的に大学届が受理された後は事務手続きだけを行っていくことになりますので、この時点で退学届を撤回する事は難しいと考えておいた方が良いでしょう。

また、退学届が承認されるまでにかかる期間は大学院によって異なります。

もし急いで中退をしたいと考えている場合は、学務課に退学の意思を伝える段階で、いつまでに大学院を辞めたいと考えているのか伝えておくことが重要です。

4. 学生証の返却など事務手続きを行う

退学までの間に学生証の返却等の事務手続きを行います。基本的には大学院の学務課の指示に従って事務手続きを進めていけば問題ありません。

場合によっては意見書の提出が求められることがあります。

これは大学院側が学生に対し、どのような支援を今後行っていくべきか参考にされるものですので、飾ることなく自分の思いを伝えて良いものとなっています。

5. 退学許可通知書の受理をして退学する

事務手続きが全て完了した後は、およそ2週間から1ヵ月程度で退学許可通知書が手元に届きます。これを持って正式な退学となりますので、次の進路に向けて動き出してきましょう。

なお、退学許可通知書は直接的に何か就職活動で使うような事はほとんどありませんが、もし提出を求められたときにスムーズに取り出せるように、家の中で保管しておくことをおすすめします。

大学院を辞めた時の奨学金の取り扱い

もし奨学金を借りて大学院に通っている場合、中退によって奨学金がどのように取り扱われるのか早めに知っておく必要があります。

特に日本学生支援機構などの貸与型の奨学金は、大学院を中退した時点で貸与が止まり、一定期間後に返還が開始されます。

学校への連絡だけでなく、スカラネットパーソナルでの手続きも必要になりますので、大学院を辞めたい場合は奨学金の取り扱いについても理解を深めておきましょう。

まずは学校担当者に奨学金振り込みを止めてもらう

大学院の中退を決めた場合は、初めに大学院の奨学金担当窓口へ連絡して、奨学金貸与の停止の手続きを依頼します。手続きを送らせてしまうと、不必要な奨学金振り込みが続いてしまい、後から一括変換を求められる場合がありますので注意が必要です。

なお、日本学生支援機構の奨学金の場合は、学校を通じて貸与停止届を提出することが一般的であり、大学院に中退の意思を伝えることで奨学金の手続きもできるといった特徴があります。

スカラネットパーソナルで手続き完了を確認する

奨学金の貸与停止手続きが大学院側で受理されたら、日本学生支援機構のネットパーソナルにログインし、奨学金の停止処理が正しく反映されているかを確認しましょう。

ヒューマンエラーによって奨学金の貸与手続きが停止できていないと、余計な利息を払う必要が出てきますので、自分の目で確認しておくことが重要です。

また、大学院中退後に住所や連絡先が変わる場合は、スカラネットパーソナルを通じて登録情報を更新することも忘れずに行ってください。

中退してから7ヶ月目には返済が始まる

日本学生支援機構の貸与型奨学金の場合、大学院を中退してから概ね7ヶ月後には返済が開始されることになります。例えば3月末に退学した場合、10月から返済が始まることになりますので、返済猶予期間中に返済計画や家計の見直しを行っておくことがポイントです。

万が一返済が困難な場合は、返還期限猶予や減額返還制度が利用できることもあるため、返済を無視することなく、早めに日本学生支援機構に相談することをおすすめします。

大学院を辞めた後の選択肢

大学院を辞めた後の選択肢としては、次のようなものが挙げられます。

- 民間企業に就職する

- 公務員試験を受けて公務員になる

- フリーターになる

- 留学する

それぞれの選択肢について詳しく解説します。

民間企業に就職する

大学院を辞めた後の代表的な選択肢は、民間企業への就職です。

就職活動をして民間企業の正社員を目指すといった進路であり、就職が成功することで、経済的な自立や社会的信用を高めることに繋がります。

大学院を辞めた後の就職活動は、新卒枠ではなく既卒枠で進めていくことになります。

既卒枠は新卒枠と違って募集人数が少なかったり、応募できる求人に制限があるなど、一定の進めづらさがあるため、1人で進めるのではなく就職エージェントを活用することがおすすめです。

また、大学院を辞めた後に空白期間を作ってしまうと、徐々に民間企業への就職が難しくなっていく傾向が見られますので、もし大学院を辞めるのであれば、早い段階で就職活動をスタートさせておくことがコツとなってきます。

公務員試験を受けて公務員になる

大学院を中退した後に公務員試験を目指す選択肢も考えられます。

公務員試験は学歴による制限がありませんので、筆記試験と面接試験に合格することができれば、公務員として働くことができます。

ただし、都道府県によっては年齢制限が設けられていることがあります。

一般的な公務員試験の年齢制限の目安は30歳となりますが、自治体によっては年齢制限が緩和されていることもありますので、公務員試験を受験しようとする場合は、自分が受験しようとしている自治体の年齢制限について確認しておくことが重要です。

また、公務員試験における筆記試験は勉強範囲が広いため、独学だけでなく公務員試験対策の専門学校に通うことも検討すると良いでしょう。

フリーターになる

民間企業に就職することがすぐにできない場合は、フリーターになるといった選択肢も考えられます。

フリーターであれば、正社員就職や公務員になるよりも相対的にハードルが低いため、一時的であれば生活を食い繋いでいくことができます。

ただし、フリーターとして働く期間が長くなると、正社員就職の難易度が高まっていきますので、あらかじめフリーター期間を定めておき、だらだらとフリーターを続けないように注意する必要があるでしょう。

留学する

特に語学の勉強に興味がある場合は、海外への留学も選択肢の1つになってきます。

ワーキングホリデーの制度を利用すれば、語学を学びながら現地で働くことができますので、自身の価値観を広げたり、将来的に就職活動でアピールできるような経験を積むことができるでしょう。

ただし、留学にはある程度のまとまったお金が必要になってきます。

目安として、長期の語学留学で1年間あたり200万円はかかると言われていますので、あらかじめ貯金をしておくか、留学をしたいことを親に相談してみるなどの動きが大切になってきます。

大学院を辞めて就職する流れ

大学院を辞めて就職を目指す場合は、基本的に以下の流れで進めていくことになります。

- 1.就職サービスに登録する

- 2.自己分析と企業研究をする

- 3.求人に応募する

- 4.面接を受けて内定を獲得する

それぞれの流れについて詳しく解説します。

1. 就職サービスに登録する

就職活動を始める際は、まず就職サービスに登録をします。

就職サービスとしては主に以下の3つが挙げられます。

- 就職エージェント

- 求人サイト

- ハローワーク

いずれの手段でも就職活動を勧めることができますが、サービスによって応募できる求人の数や内容に違いがあったり、サポートの品質が異なるため、自分が管理できる範囲でなるべく多くの就職サービスを併用することがおすすめです。

また、特に大学院中退者については、自分1人だけで就職活動を進めていく必要がありますので、就職支援のプロがサポートしてくれる就職エージェントをメインで活用していくと良いでしょう。

2. 自己分析と企業研究をする

就職サービスに登録した後は、自己分析と企業研究に取り組みます。

自己分析とは、今までの経験を棚卸しし、自分の強みと弱みを言語化することで、自分に向いてる求人の特徴を特定するのに役立つ分析のことを言います。

自己分析ができていることで就職活動を効率的に進められるようになるため、空白期間を短くするのが望ましい大学院中退者にとって、重要なアクションと言えます。

また、同じ仕事であっても勤める会社によって働きやすさが大きく変わりますので、企業研究に取り組むことも重要です。

企業研究とは、求人票や企業の採用ホームページ、就職口コミサイト等の情報を調査し、就職後に働くイメージを具体化することを言います。

自己分析も企業研究も、自分1人で問い込もうとすると間違ったやり方をしてしまいかねませんので、就職エージェントのアドバイザーと壁打ちをしながら進めていくことをおすすめします。

関連記事:自己分析とは?簡単なやり方や自己分析のメリットを解説

関連記事:企業研究のやり方で就活が変わる?自分に合ったやり方を見つけよう

3. 求人に応募する

自己分析と企業研究までできたら、興味の持てる求人に応募していきます。

就職活動における応募はどれだけしても損をする事はありませんので、少しでも気になる求人を見つけたら、積極的に応募をしていくことをおすすめします。

特に大学院中退者が就活を進めていくことになる既卒枠は、内定者が出てしまった時点で募集が締め切られてしまうといった特徴がありますので、応募を迷っている間に募集が締め切られてしまうといったリスクがあります。

スピード感を持って、なるべく多くの求人に応募していく意識を持っておきましょう。

4. 面接を受けて内定を獲得する

応募後には書類選考が行われ、無事に書類通過した後には面接を実施します。その後、面接に通過することができれば、無事に内定獲得となります。

なお、内定獲得までの面接の回数は企業によって異なります。面接回数は企業ごとの採用戦略に基づいていますので、面接回数によって企業の良し悪しが決まる事はありません。

また、大学院中退者の場合は、中退理由や今後のキャリアプランをしっかりと伝えられないと魅力的な人材と思ってもらえない可能性もありますので、就職エージェントやハローワークの模擬面接を経験しておくことがおすすめです。

大学院を辞めた人におすすめの仕事

大学院中退後のキャリアは様々に渡りますが、学んだ知識やスキルを活かして正社員として働くケースが大半です。特にITや営業マーケティング、公務員などは未経験から挑戦できる可能性が高く、大学院中退者に人気の仕事です。

ここからは、大学院で培った専門性やスキルを発揮できるおすすめの仕事を5つ紹介します。

1. ITエンジニア

論理的思考力やデータ分析力など、大学院で培った能力を活かしやすいためおすすめです。

未経験でも研修制度が充実している会社が多いだけでなく、人材不足のためポテンシャル採用も多いことから、大学院中退者でも就職できる会社が多く見られます。

| 平均年収 | 684万円 |

| 求められるスキル | ・プログラミング言語(Java、Python、C++など)の理解と実装力 ・論理的思考力と問題解決能力 ・チーム開発におけるコミュニケーション能力 |

| 活かせる知識 | ・研究で培った高度なデータ分析 ・統計手法・専門分野の理論や数理モデルの応用力 ・論文作成や発表経験による情報整理・発信力 |

平均年収出典:厚生労働省「システムエンジニア(基盤システム) – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

2. テクニカルセールス

専門知識やコミュニケーション能力が活かせるため、大学院で習得した学問的なスキルが強みとして発揮できます。

特に理系分野における製品やサービスでは説得力が増すため、高収入やキャリアアップも期待できます。

| 平均年収 | 588万円 |

| 求められるスキル | ・製品やサービスの技術的知識を分かりやすく説明する力 ・顧客の課題を分析し解決策を提案するコンサルティング能力 ・社内外との調整 ・交渉スキル |

| 活かせる知識 | ・専門領域の最新技術や研究動向の理解 ・実験・検証で得た分析力と仮説検証力 ・技術的な内容を論理的に構造化して説明する能力 |

平均年収出典:株式会社カカクコム「セールスエンジニアの仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)」

3. Webマーケター

大学院の研究で身に付けた分析力や論理的思考力をそのまま発揮できます。

業務においてはデータをもとに戦略を立てるため、調査経験を有している大学院生であれば、未経験からでも働きやすいと感じられるはずです。

| 平均年収 | 645万円 |

| 求められるスキル | ・SEO・SNS運用 ・広告運用などのデジタルマーケティング知識 ・データ解析をもとに戦略を立てる分析力 ・ユーザー心理や市場動向を把握するリサーチ力 |

| 活かせる知識 | ・統計解析やアンケート分析などのリサーチ手法 ・専門分野の知見を活かしたコンテンツ企画力 ・論理的なプレゼンテーションや報告書作成力 |

平均年収出典:厚生労働省「Webマーケティング(ネット広告・販売促進) – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

法人営業職

課題解決型の提案能力が求められるため、大学院での研究力や説明力が評価されやすい仕事です。

求人の数が非常に多く、中退者であっても未経験から挑戦可能です。また、成果が直接評価に繋がりますので、早くキャリア形成をしていきたい人にもおすすめできます。

| 平均年収 | 620万円 |

| 求められるスキル | ・顧客との信頼関係を築くコミュニケーション力 ・課題把握から提案までを行うソリューション営業スキル ・売上管理や数値分析のスキル |

| 活かせる知識 | ・専門的な業界知識や研究成果の応用 ・論理的思考による課題解決アプローチ ・長期プロジェクト運営経験による計画性と管理力 |

平均年収出典:厚生労働省「営業(IT) – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

公務員

安定した雇用に加えて、専門職や技術職においては、大学院で得た知識を有利に働かせることができます。

大学院中退者であっても、年齢資格さえ満たせば受験できますので、中退の過去がハンデになりにくい点もポイントです。

| 平均年収 | 478万円 |

| 求められるスキル | ・法律や行政制度の理解と運用能力 ・調査・分析・企画立案力 ・住民や関係者との調整力・説明力 |

| 活かせる知識 | ・研究で培った文献調査・統計分析力 ・専門分野に基づく提案力 ・複雑な事案を整理し報告するドキュメンテーション力 |

平均年収出典:厚生労働省「地方公務員(行政事務) – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

まとめ

大学院を辞めたい人は、なぜ辞めたいのか、辞めたら何が失われてしまうのかということをじっくり考えてみましょう。

大学院卒で得られるものと、大学院を中退して得られるものの両方を見てみて、辞めたほうが得られるものが大きいと考えるのであれば、中退は決してマイナスにはならないでしょう。

大学院を辞めたいと悩んでいる方は、ぜひジェイックのキャリアアドバイザーへご相談ください。今後のキャリアについて、プロがアドバイスいたしまます。

大学院の中退や大学院が卒業できないと感じている方は、ぜひ以下の記事を参考にしてください。

「大学院 やめたい」によくある質問

就職に影響が出ることもありますが、文系・理系の選択や課程によっても異なります。詳しくは「大学院を辞めると場合によっては影響がある」の章をお読みください。

「大学院を辞めたいと思う主な理由」の章では、「大学院を辞めたい」と考えるきっかけとして多い、5つの理由を解説しています。ご参照ください。

こんな方におすすめ!

- 学歴に自信がないから就職できるか不安

- 就職について、誰に相談したら良いか分からない

- 中退しようかどうかを迷っている

- 学歴に自信がないから就職できるか不安

- 就職について、誰に相談したら良いか分からない

- 中退しようかどうかを迷っている

当社の就職に関するコンテンツの中から、大学院の中退を検討している方、中退後の就職に悩んでいる方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。