高卒が心理カウンセラーになるにはどうしたらいいのか気になる人は多いのではないでしょうか。

悩める人の思いを理解し、少しでもつらい気持ちを和らげるのが心理カウンセラーの仕事ですが、高卒でも問題なくなることができます。

この記事では、高卒が心理カウンセラーになるための方法や、取得しておきたい資格、活躍のフィールドなどについて解説します。

この記事の目次

高卒から心理カウンセラーになれる?

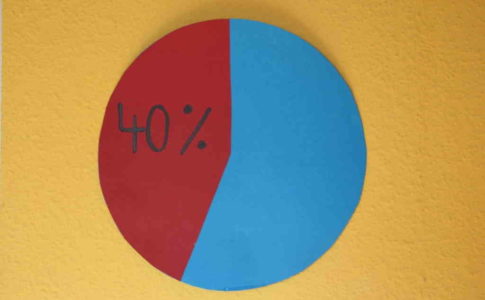

「高卒から心理カウンセラーになれないのでは?」と不安を感じる人もいるでしょう。しかし、厚生労働省が運営する職業情報サイトjobtagによると、高卒の心理カウンセラーは5.8%もいます。つまり、20人に1人は高卒から心理カウンセラーの道を歩んでいるのです。

高卒からでも心理学を学び資格取得を目指して努力を重ねることで、心理カウンセラーへの道が開けます。高卒から心理カウンセラーになるには「心理カウンセラーになりたい」という強い意志と知識やスキルを学び続ける姿勢が大切です。

高卒から心理カウンセラーになるために必要なもの2選

高卒から心理カウンセラーになるために必要なものは以下2選です。

「人の悩みを丁寧にヒアリングし、心理学的なアプローチから解決に導くアドバイスをする」というカウンセリングを行う人のことを総称して、心理カウンセラーと表現されています。

ここでは、高卒でも心理カウンセラーになるための方法について、概要を説明します。

心理関連の資格

高卒から心理カウンセラーになるためには心理関連の資格が必要です。しかし、心理カウンセラーとして活動するためには、必ず資格が無ければいけないということはありません。

極論、カウンセラーとしてのあらゆる資格を持っていなかったとしても、心理カウンセラーを自称して働くことは可能です。

しかし、しっかりと心理カウンセラーとして活動していくためには、関連する資格を取得しておくことがおすすめです。

心理カウンセラーが対峙することになる相談者は、基本的に何らかの不安を抱えていますので、「この人に相談しても大丈夫だろうか」と事前に不安がられてしまえば相談に来てくれない可能性もあります。

また、心理カウンセラーとして何らかの組織に属して働く場合でも、組織はカウンセリングを行う基礎知識を持っていない人を雇わないでしょう。

このような点から考えると、心理カウンセラーとしての活動を認められ、相談者も安心して相談できる人だと対外的に証明するために、カウンセリングに関する資格取得をしておくことが大切だと分かるのではないでしょうか。

具体的な資格については、この後ご紹介します。

カウンセリング実績

高卒から心理カウンセラーになるためにはカウンセリングの実績が必要です。

高卒が心理カウンセラーになるには資格取得が有効であると解説しましたが、その方法は大きく分けると3種類あります。

1. 大学・大学院への進学

まず1つ目は「大学への進学」です。

心理カウンセラーとして活躍するには、心理学系の学部・学科で専門的な知識を習得することが有効な手段です。大学院では心理カウンセリングの専門的なスキルやテクニックを学べます。

例えば「臨床心理士」という資格を取得するためには、大学で心理学などの学科を学ぶことが必要になります。

大学で心理学を専攻することは、資格取得のためだけでなく、心理カウンセラーとして活動していくための土台となる心理学的知見を深めることにも役立ちます。

時間やお金がかかってしまいますのでハードルは高いですが、より多くの心の悩みを助けられる心理カウンセラーになるにはおすすめの方法です。

2. 専門学校に入学

専門学校は高卒から最短2年で心理カウンセラーを目指せる、実践的な学びの場です。

同じ目標をもつ仲間と共に学べるため、モチベーションを維持しやすい環境があります。また、学力試験がない学校も多く、高卒の方でも入学しやすいのが特徴です。

特に働きながら資格取得を目指したい方には、夜間コースのある学校がおすすめです。

日中は仕事をしながら、夜間に心理カウンセリングを学べます。ただし、心理カウンセラー以外の知識習得が難しいため、他の仕事にも興味がある方は慎重な検討が必要です。

3. 資格取得の専門講座受講

心理カウンセラーを目指す高卒の方は、専門講座の資格を取得したうえで働くのも一つの方法です。専門講座を受講する主なメリットは下記4つです。

- 現役の心理カウンセラーから実務スキルを直接学べる場合がある

- 自分のペースで学習できるため仕事や家庭との両立ができる

- 体系的なカリキュラムにより段階的に必要な知識を習得できる

- 講師陣のサポートにより疑問点をすぐに解決できる

高卒で心理カウンセラーを目指す方にとって、専門講座の受講は実践的かつ効率的な学習環境です。現場で活かせる知識を学びながら、普段通りのライフスタイルを送れます。

また、専門講座は大学や専門学校よりも短期間で心理カウンセラーの資格を取得することが可能です。心理カウンセラーとしての第一歩を着実に踏み出せるでしょう。

3.独学

最後に「独学」が挙げられます。

心理カウンセラーに関係する資格のほとんどは、高卒という学歴に関係なく誰でも受験ができます。

また、資格の種類によって難易度も様々となりますので、最初は簡単な資格を取得し、徐々にステップアップする形で資格勉強をしていけばモチベーションも保ちやすいでしょう。

必要なコストも低く抑えられますので、自分で学習を進めていける人であれば、独学でも問題なく心理カウンセラーとして活用できる資格は取得できます。

資格取得後は実務経験を積む

他の仕事でも同じことが言えますが、資格を取得しただけでは心理カウンセラーとして活躍することはできません。

特に心理カウンセリングにおいては、心理学的な知識を持っていることよりも、とにかく場数を踏むことが大切だと考えられる仕事ですので、カウンセリングの実務経験を積むことは必要不可欠です。

そのため、資格を取得するだけでなく、勉強会やセミナーに参加して知識を広げつつ、人脈作りや民間のカウンセリング団体に登録し、自分でカウンセリングを行う機会を獲得できるように努力していく必要があります。

こうしたカウンセリング実績がなければ、個人としても組織としても心理カウンセラーとして人の相談に乗ることは難しいのが現実です。

高卒で心理カウンセラーになるにはこんな資格を取得しておきたい

高卒が心理カウンセラーになるには資格取得が重要だと解説しましたが、どんな資格を取得していけばよいのでしょうか。

心理カウンセリング能力の試験を目的とした資格試験は、様々な団体によって実施されていますので、ここでは特におすすめの資格を5つご紹介します。

自分にあった資格を取得できるように努力してみてください。

1. 臨床心理士

臨床心理士とは、心理カウンセリングにおける「心理専門職」の証となる資格であり、人のこころの問題にアプローチをすることができる仕事の名称でもあります。

| 実施団体 | 公益財団法人 日本臨床心理士資格認定教会 |

| 試験日 | 受験申込受付:7月〜8月 筆記試験(1次試験):10月 口述面接試験(2次試験):11月 合格発表:12月 ※令和3年度資格審査スケジュールより |

| 試験内容 | ・心理学の基本知識 ・臨床心理査定に関する基礎、基本的な専門知識 ・臨床心理面接に関する基礎、基本的な専門知識 ・臨床心理的地域援助に関する基礎、基本的な専門知識 ・臨床心理における研究調査に関する基礎、基本的な専門知識 ・実践面接(2次試験のみ) |

| 受験資格 | 主な受験資格 ・指定大学院(1種・2種)を修了し、所定の条件を充足している者 ・臨床心理士養成に関する専門職大学院を修了した者 ・諸外国で指定大学院と同等以上の教育歴があり、修了後の日本国内における心理臨床経験2年以上を有する者 ・医師免許取得者で、取得後、心理臨床経験2年以上を有する者 |

| 合格率 | 64.2%(令和2年度実績) |

| 資格を活かした仕事 | 臨床心理士産業カウンセラー学校福祉関連施設 |

参考「公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会ホームページ」

臨床心理士には以下の4つの専門業務が求められています。

- 臨床心理査定

- 臨床心理面接

- 臨床心理的地域援助

- 上記に関する調査、研究

いずれも心理学を含む高度な知見の下で行われるカウンセリング手法となりますので、臨床心理士という資格を持っていれば、心理カウンセラーとして活躍していけるでしょう。

2. メンタルケアカウンセラー

メンタルケアカウンセラーは基本的に指定された講座の受講を修了するだけで取得できる、初心者におすすめの資格です。

| 実施団体 | 以下の3団体による共同実施 ・日本学術会議協力学術研究団体 メンタルケア学術学会 ・一般財団法人 生涯学習開発財団 ・一般財団法人 ヘルスケア産業推進財団 |

| 試験日 | ー |

| 試験内容 | 実施団体が指定する教育課程を修了することで授与 |

| 受験資格 | 誰でも可能 |

| 合格率 | 修了者100%に授与 |

| 資格を活かした仕事 | 個人カウンセラー |

参考「メンタルケア学術学会ホームページ」

実施団体が指定する通信講座を修了することで資格取得が可能ですので、自宅にいながらでも問題なく取得できるといったメリットがあるものの、その難易度の低さから、この資格だけでは心理カウンセラーとして活躍するのは難しいといったデメリットがあります。

他の心理カウンセリングに関する資格勉強を進めつつ、合間で取得するのがおすすめです。

3. 産業カウンセラー

産業カウンセラーとは、企業や団体に属して活動するカウンセラーのことです。

近年ではパワーハラスメントやセクシャルハラスメントの撲滅を始めとした、従業員の心の安定化を目指す取り組みも増えてきていますので、産業カウンセラーが活躍する機会も見込まれています。

| 実施団体 | 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 |

| 試験日 | 学科試験・実技試験ともに1月 ※2021年度試験日程より |

| 試験内容 | 【学科試験】 ・産業カウンセリング概論 ・カウンセリングの原理および技法 ・パーソナリティ理論 ・職場のメンタルヘルス ・実践的な知識 ・技能の理解 【実技試験】 ・カウンセリングのロールプレイング ・口述試験 |

| 受験資格 | 以下のいずれかを満たす人 ①成年に達しており、日本産業カウンセラー協会が行う講座を修了した全ての人 ②4年制大学で所定の学部、専攻の卒業者であり、協会が指定する科目の単位を一定以上取得している人 ③社会人として3年以上の職業経験を持ち、大学院で協会が指定する専攻の修了者であり、かつ所定の単位を取得している人 |

| 合格率 | 62.7%(総合合格率/令和2年度実績) |

| 資格を活かした仕事 | 産業カウンセラー |

受験資格についてはやや難しく書かれていますが、高卒の場合は①の条件である「協会が行う講座の修了」を行えば問題ありませんので、全ての高卒が目指せる資格だと言えます。

心理カウンセリングに関する資格としては中級程度の難易度だと考えられ、資格を活かした就職先となる産業カウンセラーは需要が高く、活躍が期待できます。

4. プロフェッショナル心理カウンセラー

一般社団法人 全国心理業連合会によって認定されるプロフェッショナル心理カウンセラーという資格は、上級と一般の2種類認定基準のものに分かれます。

全国統一認定資格を目的として生まれたこともあり、資格の一定価値が担保されていると考えられます。

| 実施団体 | 一般社団法人 全国心理業連合会 |

| 試験日 | 受験申込受付:1月〜2月 1次試験:3月 2次試験:5月 合格発表:6月 ※第23回スケジュールより |

| 試験内容 | 【筆記試験】 心理学全般 心理療法 事例 倫理 【小論文】 事例に関する小論文 【ロールプレイング】 ケースに基づいたロールプレイングと口頭試問 |

| 受験資格 | 認定教育機関において定められた履修カリキュラムを修了した上で推薦を受けた人 |

| 合格率 | 非公表 |

| 資格を活かした仕事 | 実施団体が行う紹介先でのカウンセリング業務 |

受験資格にある「認定教育機関」というのは、大学ではなくNPO法人などになりますので、高卒で取得可能な資格となります。

難易度がやや高めに設定されていることに加えて、認定教育機関でのカリキュラムの修了に費用がかかる点には注意が必要です。

資格取得後は、実施団体による求人の紹介を受けられるということもあり、仕事に直結しやすい資格だと言えるでしょう。

5. 認定心理士

認定心理士とは、日本心理学会により認定される資格で、心理学の専門家として仕事をするために必要な最低限の学力と技能を修得していることを証明できます。

| 実施団体 | 公益社団法人 日本心理学会 |

| 試験日 | ー |

| 試験内容 | ー |

| 資格取得条件 | ・大卒(大卒見込み含む) ・5年以上教員として働く |

| 合格率 | 97%(申請後認定率/平成30年度実績) |

| 資格を活かした仕事 | 個人カウンセラー 心理カウンセリングに関する民間団体 |

なお、認定心理士には資格試験はなく、4年制大学で心理学の単位を一定取ることで申請でき、申請が受理されることで資格取得が可能になるといった特徴があります。

資格取得の要件と、その認定率から大学で心理学を学べば誰でも取得できる資格となりますので、これから大学への進学を考えている人は参考にしてみてください。

6. メンタル心理カウンセラー

メンタル心理カウンセラーは、心理学とカウンセリングの基礎知識を学び心理的な悩みを抱える人に寄り添い、問題解決をサポートするための民間資格です。

認定機関のカリキュラムを修了すれば、高卒でも受験が可能です。

教育や医療、福祉、企業など多様な分野で、メンタルケアの支援に活用できます。

| 実施団体 | 日本能力開発推進協会(JADP) |

| 試験日 | 認定機関のカリキュラム修了後、在宅にて受験可 |

| 試験内容 | ・カウンセリング基礎知識 ・クライエントに関する基礎知識 ・心理学基礎知識 ・精神医学基礎知識 |

| 受験資格 | 協会指定の認定教育機関でカリキュラムを修了した人 |

| 合格率 | 非公表 |

| 資格を活かした仕事 | 個人カウンセラー |

参考「日本能力開発推進協会|JADP認定メンタル心理カウンセラー®」

試験に合格するためには70%以上の得点が必要です。約1ヶ月で合否結果がわかるため、試験終了から短期間でカウンセラーの資格が手に入るでしょう。

7. こころ検定

こころ検定は基礎心理学から応用心理学までを体系的に学べる文部科学省後援の資格です。

学歴不問のため高卒の方でも受験資格があり、公式テキストを活用して独学で試験に臨めます。

| 実施団体 | 日本こころ財団 |

| 試験日 | ・1級 2024年12月01日〜2024年12月26日 ・2~4級 2025年01月31日〜2025年02月28日(2024年12月19日時点) |

| 試験内容 | ・1級:心理統計、発達、家族など(1級のみ筆記試験合格後、面接試験あり) ・2級:精神医学、解剖生理、カウンセリングなど・3級: 発達、教育、適応など ・4級:学習、認知、生理心理学など |

| 受験資格 | ・1級:こころ検定2級合格者またはメンタルケア心理士(R)資格登録者 ・2~4級:誰でも受験可 |

| 合格率: | ・1級:30%・2級:50~60% ・3~4級:60~70%※回によって幅あり |

| 資格を活かした仕事 | 個人カウンセラー |

参考「日本こころ財団|こころ検定 」

公式テキストは単なる試験対策に留まらず、心理学の基礎からカウンセリング技法まで、幅広い知識を体系的に習得できるのが特徴です。

8. メンタルヘルス・マネジメント検定

メンタルヘルス・マネジメント検定は、職場や日常生活でのストレス管理と心の健康維持を目的とした検定です。

受験資格はなく公式テキストを活用して、高卒の方でも独学で挑戦できます。

| 実施団体 | 大阪商工会議所 |

| 試験日 | Ⅰ種は2024年11月3日 Ⅱ種、Ⅲ種は2024年11月3日、2025年3月16日(2024年12月19日時点) |

| 試験内容 | 【Ⅰ種】・企業経営におけるメンタルヘルス対策の意義と重要性・メンタルヘルスケアの活動領域と人事労務部門の役割など 【Ⅱ種】・メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割・ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識など 【Ⅲ種】・メンタルヘルスケアの意義・ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識など |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 合格率 | 【2023年11月5日実施】Ⅰ種20.5% 【2024年11月3日実施】Ⅱ種60.5%Ⅲ種74.3% |

| 資格を活かした仕事 | 個人カウンセラー |

参考「大阪商工会議所 | メンタルヘルス・マネジメント®検定試験」

心の不調を未然に防ぎ、職場環境をより良くするための知識と対処方法を学べるのが特徴です。

9. メンタル士心理カウンセラー

メンタル士心理カウンセラーは心理学とカウンセリングの知識を活用して、心理的な問題を抱える人を支えるための資格です。受験資格がなく高卒の方でも挑戦できます。

医療や福祉教育、企業など幅広い分野で活用できるため、今後の進路に迷っている方も取っておいて損のない資格でしょう。

| 実施団体 | 日本メディカル心理セラピー協会 |

| 試験日 | 2025年2月20日〜25日(2024年12月19日時点) |

| 試験内容 | ・メンタル士心理カウンセラーの基礎知識 ・心理的ストレスによる症状と対処法 ・回復のための治療法(外部的・内部的) |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 |

| 合格率 | 非公表 |

| 資格を活かした仕事 | 個人カウンセラー |

参考「日本メディカル心理セラピー協会|メンタル士心理カウンセラー®資格(心理カウンセラー資格)認定試験」

心理的支援だけでなく職場でのメンタルヘルスケアなど、資格取得後に活躍の場が広がるのも魅力です。

心理カウンセラーとしての第一歩として、人の心に寄り添うプロフェッショナルを目指しましょう。

10. 行動心理士

行動心理士は人間の行動や思考を深く理解し、対人関係における対応能力を高められる資格です。人のしぐさや態度に隠された心理的な意味を解釈できるため、知識を身につけておけば日常生活にも役立ちます。

高卒の方でも認定講座の受講を修了すれば在宅で受験できるため、手軽に資格を取得することが可能です。

| 実施団体 | 日本能力開発推進協会(JADP) |

| 試験日 | カリキュラム修了後、在宅にて受験可 |

| 試験内容 | ・行動心理学基礎理論 ・行動と人間心理の関係性 ・行動が表す心理学的意味 ・対人対応法の実践 ・行動心理士の活動 |

| 受験資格 | 指定教育機関でカリキュラムを修了した人 |

| 合格率 | 非公表 |

| 資格を活かした仕事 | 個人カウンセラー |

参考「行動心理士資格 | 日本能力開発推進協会 (JADP)」

資格を通じて日常生活はもちろんのこと、企業での人材育成やコンサルタント業務など、幅広い分野で活用できるのが特徴です。

11. 公認心理師

心理系唯一の国家資格である公認心理師は、保健医療、福祉、教育などの分野で心理学の専門知識と技術を活かして活躍できる資格です。

民間の資格保持者より専門的で幅広い分野での活動が認められています。

4年制大学もしくは大学院において必要な科目を履修していることが必須です。そのため高卒の方が目指すには長期的な学習計画が必要です。

| 実施団体 | 法人公認心理師試験研修センター |

| 試験日 | 2025年3月2日(日)(2024年12月19日時点) |

| 試験内容 | ・心理に関する支援(相談、助言、指導その他の援助) ・健康・医療に関する心理学 ・福祉に関する心理学など |

| 受験資格 | ・大学で心理学を専攻し、大学院で実務実習をしている人 ・大学で心理学を専攻後、実務経験を積んでいる人※高卒の場合は大学進学が必須 |

| 合格率 | 76.2%(令和6年3月3日実施) |

| 資格を活かした仕事 | ・医療・福祉・教育現場でカウンセラー ・産業カウンセラー ・少年院や刑務所でのカウンセリング |

参考:「厚生労働省|公認心理師」

公認心理師は保健医療における心理支援のスペシャリストとして、職場のメンタルヘルスケアや教育現場でのカウンセリングなど活躍の場は広がっています。

高卒が心理カウンセラーになるメリット4選

心理カウンセラーになるには高卒でも問題ないということを解説しましたが、実際にどのようなメリットやデメリットがあるのかについては知っておきたいところです。

ここからは、高卒が心理カウンセラーになるメリットについて解説します。

メリット1.人の人生を変えるきっかけになる

心理カウンセラーの一番のやりがいでありメリットでもあるのが、カウンセリングという仕事を通じて人の人生を変えるきっかけを生み出せるということです。

自分と出会う前は仕事やプライベートでの悩みを抱えていた人が、カウンセリングを終えて「明日から頑張れそうになった」「相談をしにきてよかった」という気持ちになれば、その人の人生がより良い方向に向かっていく可能性もあります。

また、心理カウンセリングは一期一会のようなスタイルだけでなく、同じ相談者に対して中長期的に行っていくケースもあります。

自分との会話を通じて元気になっていく姿を見れれば、きっと代えがたいやりがいを感じられることでしょう。

メリット2.様々な人の考え方に触れることができる

心理カウンセラーとしてカウンセリングを行っていると、普段出会わないような考えを持つ人と相対することになります。

その考えに至るまでの背景を含めて会話を行っていくことで、様々な人の考え方に触れることができ、心理カウンセラーとしての知見が高まっていくというメリットがあります。

それだけでなく、様々な考え方に触れることで自分の悩みが解決することもあり得ます。

人の考え方は他人から影響されることも多いですが、カウンセリングに来る相談者の話をきっかけに、自分の人生がいい方向に向かうこともあるでしょう。

メリット3.様々なフィールドで腰を据えて活躍できる

心理カウンセラーの活躍の場は幅広く、将来的にも中長期的に働ける仕事だと考えられます。

人の悩みとは精神的なものなので、解決は単純なものではありません。

そのため、AIなどのコンピューターでは傾向の予測は出せたとしても、根本的な課題の解決には至らないと考えることができます。

人が生きている限り、精神的な悩みは尽きないことから、心理カウンセラーという立場は需要が一定存在し続ける仕事と考えられます。

また、心理カウンセリングの手法は、対面だけでなくオンラインや電話など多様化が進んでいます。さらに、在日外国人の増加に伴い、外国語でのカウンセリングニーズも高まってきました。

企業でのハラスメント問題や学校でのいじめ、災害後の心のケアなど支援を必要とする場面は昔よりも増えている状態です。特にIT化が進む現代社会では、人との直接的なコミュニケーションは減少しつつあるため、人間関係に悩む方が今後も多くなるでしょう。

心理カウンセラーの需要はさらに増加することが予想できます。

メリット4.人気が出れば高収入が得られる

心理カウンセラーとしてのキャリアを積み、高い評価を得ることで、収入面でも大きな可能性が広がります。特にフリーランスとして活動する場合、実力次第では年収1,000万円も目指すこともできます。

近年はオンラインカウンセリングが一般化し、場所や時間の制約が少なくなりました。これにより、多くのクライアントに対応できるようになり、収入増加のチャンスが広がっています。

また、複数の医療機関や企業と契約することで、安定した収入基盤を築くことも可能です。確かな技術と実績の積み重ねが不可欠ですが、信頼できるカウンセラーとして実績を積み、継続的な依頼者を確保できれば、正社員以上の収入を得られる可能性があります。

高卒が心理カウンセラーになるデメリット4選

高卒が心理カウンセラーになることは、次のようなデメリットも考えられます。

デメリット1.給料は一般的な高卒と変わらない

心理カウンセラーは決して高い年収を稼げる仕事ではありません。

公的なデータはありませんが、例えば産業カウンセラーの一般的な平均年収は300万円〜400万円程度と言われています。

高卒の一般的な平均年収もほとんど変わらない水準となっていますので、難しい資格を取得したとしても稼げるわけではないというのはデメリットと言えます。

デメリット2.自分のメンタルも傷つける可能性がある

心理カウンセラーは多くの人のカウンセリングを行いますが、話しを聞いているうちに自分のメンタルを傷つけてしまう恐れもあります。

相談者の凄惨な背景や人間関係に感情移入をしすぎてしまい、自分も自己嫌悪や人間不信に陥ってしまうと本末転倒です。

デメリット3.同僚が少なくなりやすい

心理カウンセラーの活躍フィールドは多いものの、基本的にそれぞれの組織が抱えるカウンセラーは多くても数名のことがほとんどです。

そのため、カウンセリングに関わるほぼ全ての判断を自分一人でこなさなければならず、カウンセリングの実践経験が少ないうちは苦戦してしまうことが考えられます。

また、カウンセリングは正解もない仕事ですので、暗中模索の中スキルを身につけていかなければならないのは、人によって苦痛と感じるかもしれません。

デメリット4.仕事がなかなか見つかりづらい

心理カウンセラーの資格取得者は増加傾向にありますが、常勤の求人数は限られているのが現状です。特に医療機関や教育機関ではより専門性の高い臨床心理士の資格を必要とする傾向があります。

臨床心理士の資格を取得していない高卒の心理カウンセラーにとって、仕事を獲得するのは至難の業です。

また、募集がある場合でもアルバイトやパートタイム勤務が中心で、正社員としての採用は少ない傾向にあります。このため、安定した収入を得るまでには時間がかかると考えておいた方がよいでしょう。

しかし、メンタルヘルスケアへの社会的関心は高まっていることから、企業内カウンセラーなど新たな活躍の場も生まれています。今後は常勤の求人も増加することが予想され、さらなる就職環境の改善が期待できるでしょう。

心理カウンセラーの仕事内容とは?

高卒が心理カウンセラーになるには、仕事内容についてもしっかりと理解しておく必要があります。

ここからは、心理カウンセラーの仕事について解説します。

人の心の悩みを解決する仕事

心理カウンセラーはイメージの通り、「カウンセリングを通じて相談者の悩みを解決に導く」仕事です。

人や組織によってカウンセリングの進め方は異なりますが、一般的な仕事の流れは以下のようになっています。

【初回】

初対面となる相談者に対し、コミュニケーションや傾聴を経て信頼関係を築いていく時期。初カウンセリングで全ての悩みを聞くのではなく、相談者に「この人なら悩みを話しても良さそうだ」と思ってもらうことが大切です。

↓

【中期】

信頼関係を深め、悩みの本質をヒアリングします。

相談者が「悩みを解決したい」のか「誰かに話したいのか」など、本当に望んでいるゴールをしっかりと見極め、カウンセリングを進めていきます。

中期で得た相談者の特徴や話を総合的にまとめ、自分なりのアドバイスができるように考えていきます。

↓

【後期】

相談者の今後のアクションや考えがまとまったら、カウンセリングは終了となります。

心理カウンセリングという仕事の特性上、「お得意様」は抱えづらいものです。

出会いと別れを繰り返し、自分のカウンセリングスキルを身につけていきます。

様々なフィールドで活躍機会がある

心理カウンセラーは業務の特性上、人がいるところであればニーズが存在します。

具体的に心理カウンセラーが活躍できるフィールドを挙げると、以下のようなものがあります。

医療機関

病院やクリニックを始めとした活躍機会は十分考えられます。

ドクターは基本的に身体的な不調をケアしますが、精神的な不調は専門外となりますので、臨床心理士などがカウンセリングなどで患者の回復を図ります。

学校

学校では主に生徒のメンタル不調を救うために心理カウンセラーが活躍します。

学生生活をしていて感じる悩みや不安を、大人である心理カウンセラーが介入することで、心身ともに健康な成長に貢献することができるでしょう。

民間企業

民間企業で働く心理カウンセラーは、産業カウンセラーとも呼ばれますが、近年需要が高まっている傾向にあります。

セクハラやパワハラといった各種ハラスメントに加え、リモート勤務によるメンタル不調など、働く人の総合的なメンタルケアを担う重要な役割を果たします。

大企業のみならず、従業員の福利厚生の一環として中小企業でも産業カウンセラーの制度が徐々に備えられてきており、ますます心理カウンセラーの活躍機会が増えていくことでしょう。

地方公務員

地方公務員の職種の中には「心理判定員」という心理カウンセラーの役割を担うものがあります。

地方自治体に置かれている各相談所や保健所などで、心理カウンセリングの業務に就くことも可能です。

独立開業

心理カウンセラーは企業や組織に属さず、個人で仕事を進めていくことも可能です。

スキル出品サイトでカウンセリングを行う人も少なくありませんし、規模が大きいものであれば法人化による独立をしている人もいます。

心理カウンセリングは大きく分けると2種類ある

心理カウンセリングには、その目的に応じて大きく「治療的カウンセリング」と「開発的カウンセリング」の2つのパターンに分かれると言われています。

「治療的カウンセリング」は、摂食障害やうつ病といった深刻な精神障害が生じている患者に対し、根本治療を行っていくカウンセリングです。

より専門的な知識が求められるだけでなく、時にはドクターと連携をして仕事を進めていくこともあります。

「開発的カウンセリング」は、心の乱れが出てきた時に、メンタルの健康維持・予防の意味を込めて実施されるカウンセリングです。

コーチングやメンタルトレーニングといった方法を用いてカウンセリングを行います。

心理カウンセラーの年収

心理カウンセラーの全国平均年収は459.3万円です。(参考:jobtag)厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」に明記されている、大学卒の平均年収369.4万円を上回る数値でした。ただし、この収入は勤務先や雇用形態によって大きく異なります。

心理カウンセラーの勤務先別年収に関しては、以下の表をご覧ください。

| 勤務先 | 年収目安 | 雇用形態と特徴 |

|---|---|---|

| 病院 | 300~400万円 | ・常勤:月給制 ・非常勤:時給1,500〜2,000円 ・臨床心理士資格が必要 ・複数病院を掛け持ちも多い |

| 企業 | 300~400万円 | ・常勤:企業の給与体系による固定給 ・非常勤:訪問日数に応じた契約 ・産業カウンセラー資格が有利 ・福利厚生が充実 |

| 学校 | 300~400万円 | ・主に非常勤(スクールカウンセラー) ・時給3,000〜5,000円・週1日程度の勤務が一般的 ・複数校を兼任するケースが多い |

| フリーランス | 実績による | ・経験と実績で変動(1,000万円以上も可) ・集客力が重要・働き方の自由度が高い ・収入の変動が大きい |

勤務形態は、クライアントの都合に合わせて夜間や土日勤務が必要な場合もあります。

非常勤の場合は時給制や日給制が一般的で、収入の安定性については個人差が大きいのが特徴です。

心理カウンセラーになるには高卒でも向き不向きがある

高卒でも心理カウンセラーになるには問題ありませんが、向き不向きがありますので、興味がある人は自分に向いている仕事なのかどうかを確認しておくようにしてください。

心理カウンセラーに向いている高卒の特徴

まずは心理カウンセラーに向いている高卒の特徴を3点解説します。

1. 相手の話の背景まで想像できる人

心理カウンセリングでは、相談者が思っていることを常に全て話してくれるとは限りません。

相手の思っている本当のことを引き出し、適切なカウンセリングをしていくためには、相手の話の背景まで想像する力が必要です。

「○○と言っているということは、どういう意味なんだろう」「このように話すというのは、きっとこう言って欲しいんだろうな」といった、相手の気持ちを考えて話すスキルも重要となってきます。

2. 新しい発見を楽しめる人

心理カウンセラーをしていると非常に多くの人の考えに触れることになりますので、常に新しい発見があるでしょう。

「この人はこんなふうに考えていたのか」「こう考える人は○○%いたはずだから、こうやってアドバイスしてみよう」など、新しい発見を楽しめる人であれば、心理カウンセラーという仕事に強いやりがいを感じることができるかもしれません。

3. 仕事にお金よりもやりがいを求めている人

心理カウンセラーの年収は高いとは言えませんが、年収が気にならなくなるほどのやりがいは感じられるでしょう。

お金ありきの仕事ではなく、本当に自分がやりたい仕事に向き合っていきたいという人には心理カウンセラーの仕事が向いているかもしれません。

心理カウンセラーに向いていない高卒の特徴

続いて、心理カウンセラーに向いていない高卒の特徴を3点解説します。

1. 他人に感情を左右されやすい人

他人に感情を左右されやすい人は心理カウンセラーに向きません。

カウンセリングをしていると、相談者の暗い話やもじもじとした態度と向き合わなければいけない時も出てきます。

そうした時、感情の起伏が激しければ自分のメンタルも落ち込んでしまうかもしれませんし、相手にカウンセリングとは程遠い強い言葉を投げかけてしまうこともあり得ます。

自分のためにも相手のためにもならない時間を生み出さないためにも、心理カウンセラーには心の落ち着いた人がなるべきだと言えます。

2. 期待をされたくないと思っている人

カウンセリングに来る人のほとんどは、「自分ではどうしようも解決できない」「カウンセリングにくれば何か解決するかもしれない」と思っています。

このことから、多くの相談者が「カウンセラーである自分に期待を寄せた状態で初対面を迎える」と考えられます。

日頃から「自分に期待して欲しくない」と卑屈に思っている人だと、この期待が重荷となり、ストレスに感じてしまうかもしれません。

加えて、その気持ちの弱さが相談者に感づかれてしまい、カウンセリングに来なければよかったと思わせてしまうこともあるでしょう。

3. 自分へのコンプレックスが強い人

高卒だと持ちやすいのが、「自分はどうせ高卒だから、大卒の人に比べたら…」といった学歴のコンプレックスです。

学歴だけでなく、自分に対して何らかのコンプレックスを持っていれば、その弱さが相談者に伝わってしまい、結果としていいカウンセリングが叶わなくなることもあります。

心理カウンセラーとして仕事をしていく以上、常に自分に自信を持った状態でなければいけません。

高卒が心理カウンセラーになる前にできる準備

高卒は心理カウンセラーに今からでもなることはできますが、いいカウンセラーになるためにも準備は必要です。

ここでは、高卒が心理カウンセラーになる前にできる準備について解説します。

まずは一つ資格を取得してみる

カウンセリング系の資格はこの記事で紹介したもの以外にも多く存在しますし、取得難易度が低いものもあります。

まずは自分でも取れそうな資格を一つ取ってみてから、心理カウンセラーになることを考えてもいいかもしれません。

また、それぞれの資格取得で基礎になる心理学は土台の知識となりますので、取得した資格のスキルを活かして効率的に2つ目以降の資格取得も可能になるでしょう。

友達で練習する

自分が心理カウンセラーとして、第三者にカウンセリングできるのかを知っておくために、まずは友人で練習してみてもいいかもしれません。

「相手の悩みを引き出す」「傾聴する」「アドバイスを行う」などの心理カウンセラーとして必要になってくるスキルの素養が自分にあるかどうかを確認しておきましょう。

民間企業に就職する

心理カウンセラーの働き方は時給制も多く、また、企業に勤めなければならないということでもありません。

従って、現在無職やフリーターなのであれば、定時上がりできる民間企業で働きながら資格の勉強をし、副業などで心理カウンセリングに取り組んでいくのもいいキャリアと言えるでしょう。

私たちジェイックの就職支援サービスでは、「定時上がりが本当にできるのか」「副業は可能なのか」など、ネットの求人票だけでは判断がつかないことを知る場を提供しています。

また、書類選考無しの集団面接会が開かれており、企業の担当者と直接面接が可能です。求人票には載っていない本当の情報が手に入るだけでなく、効率的な就職活動ができます。

気になるという人は、まずは無料登録から始めてみてはいかがでしょうか?

心理学やカウンセリングの本を読んで知見を溜める

心理カウンセラーを目指す第一歩として、心理学やカウンセリングの入門書から読み始めてみましょう。興味のある分野から気軽に読み進めることで、心理学の面白さやカウンセリングの本質が見えてきます。また、自分に合った職業かどうかも判断できるでしょう。

基礎知識を身につけると資格の勉強が進めやすくなります。読書を通じて得た知見は、心理カウンセラーとしての成長を支える重要な土台となるはずです。

ボランティアとしてカウンセリングを行う

カウンセリングの実践経験を積むため、ボランティアとして活動を始めるのも有効な方法です。医療機関や福祉施設では心理カウンセリングのボランティアを受け入れているところがあります。

ボランティア活動は、資格を取得したものの実務経験が不足している方にとって、貴重な学びの機会となるでしょう。実践的な仕事の流れや、施設での具体的な支援方法を学べるだけでなく、実際のクライアントとの関わり方も身につけられます。

まとめ

心理カウンセラーになるには高卒の学歴でも問題ありませんが、カウンセリングを進めていく上で向き不向きはありますので、自分が心理カウンセラーに向いている人なのかどうかを確認しておくことが大切です。

また、心理カウンセラーに役立つ資格は仕事終わりの勉強でも取得できますので、正社員として働きながら副業で心理カウンセラーに取り組み始めるというのもおすすめです。

これから正社員になりたいと考えている高卒の人は、まず就職支援サービスへの登録から始めてみてください。

「心理カウンセラーになるには 高卒」によくある質問

高卒で心理カウンセラーになるメリットは、3つあります。人の人生を変えるきっかけになる、様々な人の考え方に触れることができる、様々なフィールドで腰を据えて活躍できるの3つです。

心理カウンセラーの仕事は、人の心の悩みを解決する仕事です。仕事の主な内容については、この記事でご紹介しております。

高卒の状態では、臨床心理士の資格を取得することはできません。臨床心理士になるには、指定された大学院の修了、または大学卒業後の実務経験が必須条件だからです。

資格を取得すると、医療機関や教育現場のほか、企業のメンタルヘルス支援など活躍の場が広がります。心の専門家として社会的な信頼を得られるのも大きなメリットです。

心理カウンセラーとして専門性の高いキャリアを目指したい方は、大学もしくは大学院での進学を検討するとよいでしょう。

検索エンジンサイト「求人ボックス」に掲載されている心理カウンセラーの求人数は、全国で4,716件あります。(2024年12月14日時点)

しかし、多くの求人で大学卒業以上の資格が必須条件となっているため、高卒の方にとっては「仕事がない」と感じられることもあるでしょう。なかでも医療機関や教育機関では、臨床心理士などの専門資格を求められるケースが多くみられます。

しかしながら、コロナ禍を経て心の不調を訴える人が増加し、メンタルヘルスケアへの社会的関心は高まる一方です。企業内カウンセラーやオンラインカウンセリングなど、新たな需要も生まれています。今後は心理カウンセラーの活躍の場がさらに広がるでしょう。

スクールカウンセラーは高卒からでもなることができます。jobtagのデータによると、高卒からスクールカウンセラーとして働いている割合は4.3%でした。これは心理カウンセラーの高卒出身者の割合(5.8%)と比べるとやや低いものの、十分目指せる職種といえます。

ただし、教育現場での経験や専門的な知識が求められることも多いため、資格取得や実務経験を積むなど、着実なステップを踏んでいく必要があるでしょう。

参考:スクールカウンセラー – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

心理カウンセラーは高卒からでもなれますが、専門学校へ進学したほうが本格的な実習を受けられます。専門学校へ進学すると、下記のようなメリットがあります。

・実践的な実習で現場のノウハウが身につく

・心理学とカウンセリングの専門知識を体系的に習得できる

・在学中から医療機関や福祉施設での実習を受けられる機会がある

つまり、高卒から直接心理カウンセラーの資格取得を目指すよりも、専門学校へ進学した方が、幅広い活躍の場が期待できるでしょう。

また多くの専門学校では夜間コースも設けられており、昼間は働きながら学ぶことも可能です。学費を自分でまかないながら将来のキャリアに向けた準備を進められます。

こんな人におすすめ!

- 自分に合った仕事や場所を見つけたい

- ワークライフバランスを重視したい

- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい