無職でも一人暮らしの入居審査に通ることは不可能ではありません。親に契約をしてもらう、適切な連帯保証人を立てるなど、審査通過の確率を上げる方法があります。

また、一人暮らしを安定して続けるには、生活費を抑えたり、収入を得る手段についても考える必要があるでしょう。

この記事では、無職でも一人暮らしの入居審査に通る方法、その後の生活費確保や節約方法についても解説します。

一人暮らしたいと考えている無職の方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

無職でも一人暮らしの入居審査に通る方法

無職だと「家賃の支払い能力がない」とみなされ、賃貸物件の入居審査に通らないことが多いのですが、以下3つの方法を活用すると審査に通る確率を上げられます。

- 親に契約をしてもらう

- 連帯保証人を立てる

- 保証会社を利用する

ただし、いずれの選択肢においても、必ず契約できるとはかぎりません。以下、それぞれの選択肢を詳しく解説していきます。

親に契約をしてもらう

親に契約をしてもらうことが、最も手軽でリスクの低い方法です。無職の人が賃貸物件の入居審査に通らない1番の理由は「家賃を滞納する可能性が高い」とみなされるからです。言い換えれば、物件に住む本人が無職でも、契約者が継続的な収入のある親であれば、審査に通る確率は上がります。ただし注意点として、もしトラブルが起こった際に契約違反とならないよう、契約時に「契約者は親だが、実際に住むのは子ども」であることを伝えておきましょう。

連帯保証人を立てる

連帯保証人とは「契約者が家賃を払えない場合、代わりに支払い義務を負う人」です。連帯保証人がいることで、賃貸物件の審査に通る確率が上がります。ただし、誰でも連帯保証人になれるわけではありません。以下の2つのどちらかを満たしていることが条件です。

- 3親等以内の親族(親や祖父母など)

- 継続的な収入がある

例えば友人など、親族でなくても継続的な収入があれば、連帯保証人になってもらえます。ただし、親族が連帯保証人となる場合に比べて、審査に通らないケースも多いようです。

また、連帯保証人になってもらう人には、事前に以下のことを伝えて了承を得る必要があります。

- 保証人よりも保証範囲が広く、責任が重い

- 大家から直接家賃を請求される可能性がある

後々トラブルにならないためにも、連帯保証人に生じる責任については、事前にしっかり説明しておきましょう。

保証会社を利用する

身近に連帯保証人となってもらえる人がいない場合、保証会社を利用するのも1つの方法です。保証会社とは「本人が何らかの事情で家賃が払えない場合、家賃を代わりに立て替える会社」を指します。その場合は当然、保証会社に立て替え分を返済しなければなりません。

注意点は、保証会社をつけるとトータルの負担が増えることです。家賃とは別に「保証会社の利用料」として、家賃の0.5〜1か月分の費用を支払う必要があります。契約時に保証会社の利用を義務づける物件も多く、日本賃貸住宅管理協会による2020年の統計では、全国の物件のうち85%が保証会社の利用を義務づけています。

参考「日本賃貸住宅管理協会:第25回 賃貸住宅市場景況感調査」

就活に悩んだら“就職カレッジ®”という選択肢も。

● 年間1000人以上のフリーターやニートの方が正社員に※

● 入社後のサポートも充実で安心

● ずーっと無料

▶ 詳しくは「就職カレッジ」で検索※2023年2月~2024年1月「就職カレッジ」参加者からの正社員未経験者就職決定人数

無職の一人暮らしにかかる7つの費用

無職が一人暮らしをすると、大きく以下7つの費用が発生します。

- 引っ越し費用

- 初期費用

- 家賃

- 光熱費

- 食費

- ネット回線費用

- 国民年金や国民健康保険の保険料

月々の費用はもちろん、初期費用など入居時にまとまったお金も必要です。あらかじめ目安となる予算を理解しておきましょう。

引っ越し費用

引っ越し費用とは、引っ越し業者に荷物を運んでもらうための費用で、単身世帯における相場は33,033円です。ただし以下の条件によって、費用は大きく異なります。

- 荷物の量

- 走行距離

- 利用時期

特に3〜4月の引っ越しや、走行距離が200kmを超える場合、引っ越し費用は大きく上がります。該当する人は、多めに見積もっておきましょう。ただし、自分で荷物を運ぶ場合は、引っ越し費用を削減できます。

初期費用

初期費用とは、賃貸物件の契約時にかかる費用で、相場は「家賃の5~6か月分」といわれています。内訳は以下の通りです。

- 敷金:大家へ渡す担保金で、使わなければ退去時に返金される(家賃の1〜2か月分)

- 礼金:大家にお礼として渡す費用(家賃の1か月分)

- 仲介手数料:不動産会社に手数料として支払う費用(家賃の0.5〜1か月分)

- 賃貸保証料:保証会社の加入に必要な費用(家賃の0.5〜1か月分)

- 前家賃:翌月分の家賃を前もって支払う(家賃の1か月分)

- 管理費や共益費:共同スペースの管理に使われる費用(家賃の5〜10%)

これらは必ず発生する費用です。さらに、以下の費用が発生する場合もあります。

- 鍵交換代:鍵を新しく交換する費用(2〜3万円)

- 火災保険:事故に備えて加入する火災保険の費用(2万円程度)

- 消毒代:入居前に部屋を消毒してもらう費用(1〜2万円)

- 家具家電:必要に応じて発生する費用(一式揃えると30〜40万円ほど)

ただし、これらの費用は不動産会社や家電量販店との交渉次第で、省略もしくは減額することができます。初期費用を少しでも節約したい場合は、交渉してみましょう。

参考:国土交通省:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

家賃

家賃は、地域によって大きな差があります。地域別の家賃相場はこちらです。

- 東京:約8万円

- 大阪:約6.5万円

- 名古屋:約6万円

- 福岡:約5.5万円

- 札幌:約5万円

- 地方都市:約3.5万円

光熱費

光熱費とは、電気代・ガス代・水道代をまとめて指すのが一般的です。総務省の調査によると、一人暮らしの光熱費の平均は11,686円で、内訳は以下の通りです。

- 電気代:5,791円

- ガス代:3,021円

- 水道代:2,172円

- その他光熱費:702円

特にガス代は、都市ガス・プロパンガスのどちらを選ぶか値段が大きく変わるので注意しましょう。

参考「総務省:家計調査/家計収支編 単身世帯 詳細結果表(2020年)」

食費

総務省の調査によると、一人暮らしの食費平均は月38,257円(外食費7,500円を含む)です。しかし、食費は個人差が大きく、節約方法によっては2万円程度で抑えている人もいます。もし自分が1人暮らしをしたら、月々いくらの食費がかかりそうかを計算してみましょう。

参考「総務省:家計調査/家計収支編 単身世帯 詳細結果表(2020年)」

ネット回線費用

現代の生活において、携帯やネット環境は欠かせません。一人暮らしではこうした通信費も発生し、平均は月7,286円です。料金は通信会社やプランの選び方によって変わるため、賢く選ぶようにしましょう。

参考「総務省:家計調査/家計収支編 単身世帯 詳細結果表(2020年)」

国民年金や国民健康保険の保険料

無職であっても、国民年金と国民健康保険料の支払い義務があります。総務省の調査によると、無職の人が支払っている社会保険料(国民年金と国民健康保険料)は、平均5,212円でした。

ただし無職の場合、国民年金は最大で全額免除、国民健康保険保険料は最大で7割減額できます。支払いが苦しい人は、滞納する前に管轄の役所に行って免除・減額の相談をしてみましょう。

参考「総務省:家計調査/家計収支編 単身世帯 詳細結果表(2020年)」

無職の一人暮らし費用を節約する方法

一人暮らしをすると毎月15〜20万円ほどの支出が生じるため、無職の間はできるだけ節約することが大切です。具体的には、以下2つを意識してみましょう。

- 固定費を削る

- 国の支援制度を利用する

それぞれ詳しく解説をしていきます。

固定費を削る

月々発生する固定費を以下のように見直すことで、毎月の支出を効果的に抑えられます。

- 保険料:不要な保障内容を外す

- 通信費:格安SIMの利用や、必要最小限のギガ数で契約をする

- 光熱費:最もお値打ちな電気会社・ガス会社に切り替える

- その他:動画配信サイトなど、使用頻度の低い月額サービスを解約する

1つでもできることがあれば、積極的に実践していきましょう。

国の支援制度を利用する

無職期間中は利用できる国の支援制度も多く、上手く活用すると月々の支出を抑えられます。例えば「生活福祉資金貸付制度」です。これは失業者が復職するまでの期間、生活費を無利子で月15万円まで借りられます。このように様々な支援制度があるので、気になる人は対象となる支援がないか調べてみましょう。

無職が一人暮らしの費用を手に入れる方法

先ほど紹介した節約方法を実践することも大事ですが、それだけでは貯金がなくなってしまいます。結局のところ、一人暮らしをするには最低限の収入が必要です。そこで、無職が一人暮らしの費用を手に入れる方法を2つ紹介します。

- アルバイトをする

- フリマアプリで持ち物を売る

無職で一人暮らしの費用を貯めようと考えている人は、できそうなことから試してみてください。

アルバイトをする

アルバイトは働いた時間分、確実に収入を得られます。もし「いずれ就職をしたい」と考えているなら、単発・短期アルバイトがおすすめです。単発・短期のバイトなら、就活とのスケジュール調整がしやすいでしょう。また、長期的な人間関係を築く必要がないため、人間関係やコミュニケーションに自信のない人にもおすすめです。

単発・短期のアルバイトは「時給制」と「日給制」があり、それぞれに良さがあります。時給制の場合は、働く時間に比例して収入が増える点がメリットです。さらに以下の条件下では、時給が割高になります。

- 8時間以上の長時間勤務

- 深夜22時以降の勤務

一方で日給制のメリットは、予定よりも早く仕事が終わった場合でも、同じ給料がもらえます。時給制・日給制それぞれのメリット・デメリットを理解して仕事を選びましょう。

フリマアプリで持ち物を売る

メルカリなどのフリマアプリを活用することも、手軽に収入を得る方法としておすすめです。

- 誰でも簡単に始められる

- 即金性が高い

といった点が、フリマアプリの強みです。よく売れるのは以下のもので、あなたがこれらの不用品を持っているなら、フリマアプリの活用によって効果的に収入を得られるでしょう。

- 洋服

- 子供服

- アクセサリー

- 雑貨

- 本や参考書

- 健康グッズ

- 美容グッズ

- 家電

多少汚れていたり傷がついているものでも、価格によっては売れることもあります。そして、出品する際は以下のことを意識しましょう。

- 商品の情報を細かく掲載する

- さまざまな角度から商品の写真を撮る

無職で一人暮らししたい場合は早めに就職を検討しよう

無職で一人暮らしをしたいなら、早めの就職を検討しましょう。無職の状態から安定した収入を得るには、正社員に就職することが最も近道だからです。詳しい理由を、以下に解説していきます。

正社員への就職がおすすめ

生活を安定させつつ一人暮らしをしたいなら、正社員への就職がおすすめです。国の支援を利用する場合でも、申請が承認されるとは限らないからです。

一人暮らしは、物件契約から家具・家電を揃えるのに数十万円、さらに毎月15〜20万円の生活費がかかります。無職だと、これらの費用を準備するのは現実的に厳しいでしょう。一方、正社員として就職すると、以下のメリットがあります。

- 厚生年金を、会社に半分負担してもらえる

- 社会的な信用が得られ、物件の審査に通りやすい

- 家賃補助や社員寮など、福利厚生が充実した会社もある

- ボーナスが出る会社も多い

安定した生活を送るには、有効な手段といえるでしょう。

しかし、フリーターの正社員就職率は18.5%で、無職だと就職率はさらに下がるでしょう。そこで、就職支援サービスなどを活用し、効率的に仕事を探すことが必要です。無職の人におすすめの就職支援サービスは、私たちジェイックが運営している就職エージェントです。

参考「厚生労働省:平成30年若年者雇用実態調査の概況 6フリーターについて」

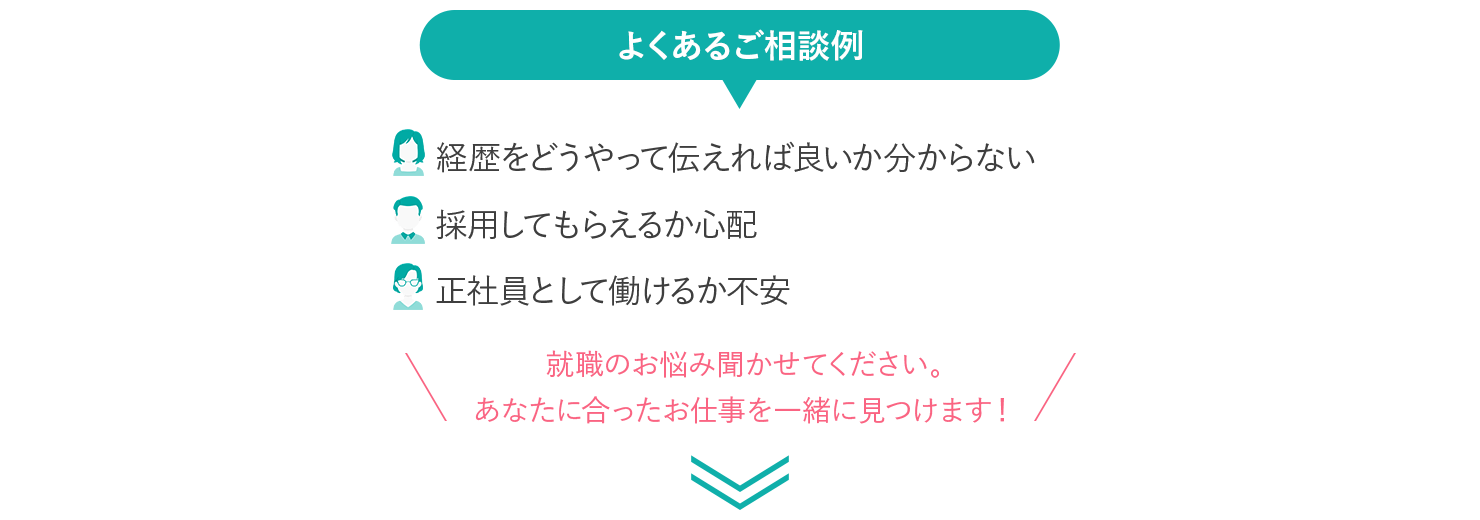

就職エージェントの利用

正社員就職を目指すなら、就職エージェントを上手く活用するのがおすすめです。

就職エージェントとは「キャリアアドバイザー」と呼ばれる就職支援のプロがマンツーマンで、求職者の就活をサポートするサービスです。

就職エージェントの利用が特におすすめなタイプは、「就職支援のプロに相談しながら就活を進めたい」と考える人です。これまでの経歴や自己PRに自信がない人は、就職エージェントに相談することで効率よく就活を進められますし、自信を持って臨めるようになるでしょう。

就職エージェントは、会社ごとにサービスの対象が変わります。

- 第二新卒向け

- 20代向け

- 就職未経験に強い

- 女性向け

就職エージェントを利用するときは「このサービスは自分の属性に合っているか」をよく考えて登録しましょう。複数の就職エージェントに登録しても構いません。気になるものがいくつかある人は一通り登録して、利用しながら比較・検討していくのがおすすめです。

エージェントによってサービス内容も異なりますが、一般的には以下のサービスが利用できます。

- 求人の紹介

- 求人の申し込み

- 応募書類の添削

- 個別面談

- 面接対策

私たちジェイックも就職エージェントを運営しており、社会人経験が少ない人の就職支援を得意としています。

ジェイックの「就職カレッジ®️」では、転職活動のノウハウやビジネスの基本が学べる「就職支援講座」も行っています。

支援講座の受講者は、社会人経験が短い人であっても採用したいと考えている優良企業20社と一斉に面接ができる「集団面接会」に参加できます。書類選考なしで、1日に複数の会社と面接ができるため、最短2週間で内定の獲得も可能なシステムです。転職できるか不安な人にも、利用しやすいサービスとなっています。

まずは、就職やキャリアの悩みを相談したいという方でもご利用可能です。

転職エージェントの活用に興味のある人は、ぜひご検討ください。

まとめ

無職であっても、行動を変えれば一人暮らしができます。一人暮らしには多額のお金が必要となり、生活を安定させるために最もおすすめの方法は「正社員として就職すること」です。

正社員への就職は、弊社ジェイックがサポート致しますので、まずは情報収集をするくらいの気持ちで活用してください。

無職の生活について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。