「人手不足の業界はどこなのか知りたい」と考えている方もいるかもしれません。人手不足の職場は仕事量が多かったり、離職者が多くなりがちだったりするなどの注意点がある一方で、求人数が多く未経験でも就職しやすいというメリットもあります。この記事では人手不足の業界を5つ紹介するとともに、その業界の問題点や原因についてご紹介します。

この記事の目次

人材不足の業界とは?

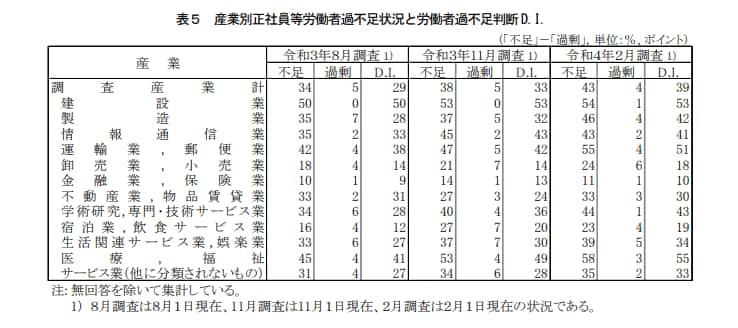

| 業界 | 2021年10月 | 2022年10月 | 2023年10月 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 旅館・ホテル | 26.8 | 65.4 | 75.6 |

| 2 | 情報サービス | 63.9 | 69.1 | 72.9 |

| 3 | 建設 | 62.1 | 64.5 | 69.5 |

| 4 | メンテナンス・警備・検査 | 55.5 | 62.4 | 68.4 |

| 5 | 金融 | 40.6 | 62.0 | 63.9 |

| 6 | 運輸・倉庫 | 50.3 | 63.8 | 63.8 |

| 7 | 飲食店 | 41.7 | 64.9 | 62.6 |

| 8 | 人材派遣・紹介 | 51.5 | 61.3 | 61.8 |

| 9 | 自動車・同部品小売 | 57.0 | 56.7 | 61.3 |

| 10 | 再生資源卸売 | 48.3 | 55.6 | 60.0 |

人手不足の業界とは、労働力が需要を満たすほどには十分でない産業を指します。上記表を参考にすると、日本において、正社員の人手不足が深刻な業種として、主に以下のような業界が挙げられます。

- 1位: 旅館ホテル

- 2位: 情報サービス

- 3位: 建設

- 4位: メンテナンス・警備・検査

- 5位: 金融

- 6位: 運輸・倉庫

- 7位: 飲食店

- 8位: 人材派遣紹介

- 9位: 自動車・同部品小売

- 10位: 再生資源卸売

これらの業界では、適切なスキルや専門知識を持つ従業員の確保が難しく、労働力の不足が生産性やサービス品質に影響を及ぼしています。この人手不足は、経済全体に影響を及ぼし、政府や企業の対策が求められています。

また、少子高齢化も人手不足に陥る要因の一つ。業界によっては、高い専門性を求められるためにそもそもの母数を確保できない上、少子高齢化による若年労働者の減少により、人手を得られない自体になっていることも多くあります。

人手不足の業界はどこ?人手不足による問題点や原因についても解説

では、人手不足の業界について1つずつ詳しく見ていきましょう。

それぞれの業界によって問題点やその原因は異なります。これらを理解することで、適切に業界選びを行えます。

1. 事業が縮小する

人手不足が続くと、既存事業を縮小せざるを得ません。事業を進める人材がそもそもいないため、場合によっては事業の撤退を決意しなければならないケースも多いのです。

事業が縮小すると会社としての売上が立たず、その影響は従業員の給料やボーナス削減、手当カットなどのかたちで現れることがあります。

なんとか事業縮小を食い止められたとしても、少ない人数で業務を回していることに変わりはなく、従業員には多くの負担やストレスがかかったままになってしまいます。結果として人材が流出していってしまうといった悪循環が起こっているのです。

2. 残業時間が増える

人手不足の業界では、従業員の残業が慢性化しているケースが少なくありません。少ない人数で事業を継続させるためには、一人ひとりの業務量が必然的に多くなるためです。

特に中小企業では、営業や事務、企画といった仕事をひとりの社員が並行しておこなっているケースも珍しくないため、結果として残業時間の多さにつながっているのです。

3. 社員のモチベーションが低下する

従業員ひとり当たりの業務量が多い企業では、肉体的な疲労だけでなく、精神的な疲労も蓄積されていきます。人手不足の業界の賃金水準は総じて低いため「がんばっても報われない」といった状況に陥るケースも多く、仕事に対してのやりがいも持てません。

結果として従業員のモチベーション低下につながり、意欲が持てないなかでの業務のパフォーマンスは低下しがちなため、仕事がなかなか終わらないという悪循環につながっていってしまうのです。

人手不足の業界5選

人手不足の業界は多々あります。そのなかでも特に深刻な人手不足に悩まされているといわれる、以下の5つの業界を紹介します。

- 建築

- 福祉

- 飲食

- 宿泊

- 運送

それぞれの問題点について解説します。

建設業界の現状 【人手不足の業界 1/5】

| 業界 | 2023年10月 | |

|---|---|---|

| 1 | 旅館・ホテル | 75.6 |

| 2 | 情報サービス | 72.9 |

| 3 | 建設 | 69.5 |

| 4 | メンテナンス・警備・検査 | 68.4 |

| 5 | 金融 | 63.9 |

| 6 | 運輸・倉庫 | 63.8 |

| 7 | 飲食店 | 62.6 |

| 8 | 人材派遣・紹介 | 61.8 |

| 9 | 自動車・同部品小売 | 61.3 |

| 10 | 再生資源卸売 | 60.0 |

表によると、建設業界は69.5%と3番目に人手不足の多い業界です。建設業界は深刻な人手不足に直面しており、工期の遅延や建設コストの上昇といった課題が生じています。さらに、オリンピックや万博などにより需要が増加しているにもかかわらず、適切な技術や経験を持つ労働者の不足が続いています。

これらに加え、建設業や物流業における時間外労働の上限が規制される「2024年問題」が適用されました。現状でさえ人手不足であるにも関わらず、制限も増えることでより人手不足になることが見込まれています。

建設業界が人手不足になる原因

建設業界の人手不足には、複数の要因が挙げられます。まず、高齢化による退職者増加や若者の建設業界へ志望することの減少が主な原因です。また、建設業界の労働環境や条件の厳しさも影響しています。

実際「きつい・汚い・危険」の3Kと揶揄されることも少なくありません。こういったイメージも影響し、若者が他の業種を選ぶ傾向があります。

また、高度な技術を要求されることが多い反面、その技術を伝承できる指導者が少ないことも要因の一つ。ベテランが主要な現場を任されることが多いため、若者の育成が遅れていることが懸念として挙げられます。

福祉業界の現状 【人手不足の業界 2/5】

少子高齢化の影響により、被介護者の増加が予想されています。その一方で、福祉業界を志望する若者が減少していることで、今後より一層の人手不足が懸念されています。

さらに、離職者も多く、常に人手が足りていない状況です。

福祉業界が人手不足になる原因

福祉業界が人手不足に成る原因は複数挙げられます。まず第一に、福祉職はやりがいがあるものの、給与面や労働条件が不十分であることがほとんどです。

身体的にも精神的にも負担が大きいにも関わらず、その見返りが少ないことで続けられないと感じている方が増えています。

また、福祉職は女性が多く、結婚や出産を機に退職する方も多いです。拘束時間が長いなどの厳しい労働条件では、家事・育児と両立が困難となります。

リスクや責任が大きいため、その負担に耐えられないと感じることも要因の一つ。これらの要因が組み合わさり、福祉業界では人手不足が深刻化しています。

飲食業界の現状 【人手不足の業界 3/5】

グラフによると、飲食業界は62.6%と7番目に人手不足の多い業界となっています。さらに、非正規雇用の人手不足では82%と、ダントツの1位です。

一般的に飲食店では、アルバイト・パートといった非正規雇用の労働者を多く抱えていますが、非正規雇用の方は短期離職をすることがほとんど。一定期間が経過すると辞めていくことが多く、結果として「常に人手不足」という現状となっています。

また、コロナ禍も落ち着きつつありますが、人との接点が多い飲食店は避けられる状況が続いています。また、さまざまな要因から今後も人手不足は加速することが予測されます。

飲食業界が人手不足になる原因

まず、飲食業界が人手不足になる原因の一つとして、労働条件や待遇の不満が挙げられます。給与が低いことや、長時間労働が求められること、さらには休日や夜間勤務が多いことなどが、求人を募集しても採用が難しい原因です。

また、飲食業界は季節や経済の変動に大きく左右されるため、安定性を求める正社員としての魅力が薄いと感じる方もいます。それだけでなく、ストレスや過重な労働状況、人間関係の問題など、職場環境が労働者にとって魅力的でない場合も。

これらの要因が重なり、飲食業界では人員を確保することが難しい状況が続いています。

宿泊業界の現状【人手不足の業界 4/5】

グラフによると、2023年10月の段階では宿泊業界が75.6%と最も人材不足の業界となっています。2021年10月の段階では人手不足が見られないように感じますが、コロナ禍によって客足が遠のき、従業員の不足が一時的に緩和されているだけでしょう。

しかし、コロナ禍も収束し、今まで我慢していた方たちが一斉に旅行し始めたことで、再び宿泊業界は人手不足が深刻化し始めました。また、コロナ禍により、安定性がないことに不安に感じ、宿泊業界から足を退いた方も多くいます。

宿泊業界が人手不足になる原因

上記でも記載しているように、宿泊業界の人手不足の原因として、まず不安定さが挙げられます。季節や地域によって需要が大きく変動するため、安定した雇用環境が提供されづらいのです。

また、ホテルや旅館での勤務は基本的にシフト制で、夜勤や土日祝の勤務も多く、労働時間が不規則であることも、人手不足の原因として挙げられます。にも関わらず、給与水準は、他の業界と比べて高くありません。

こういった現状が、労働者離れに拍車をかけています。

運送業界【人手不足の業界 5/5】

運送業界は、63.8%で第6位となっている人材不足の業界です。昨今ネット通販やフリマアプリが急増しているため、流通量は爆発的な増加を見せています。その結果、運送を担う人材の数は追いついていません。

国としてもこうした現状を打破しようと、規制緩和によって配送業者が新たに参入しやすい政策を打ち出しましたが、これがかえって「多重下請け構造」を生み出す温床にもなっています。

運送業界が人手不足になる原因

運送業界は、まず長時間運転や過酷な労働環境が求職者にとって魅力的ではないことが人手不足の原因として挙げられます。運送業界では夜間や早朝の勤務が多く、不規則な労働時間が身体的・精神的な負担となります。

また、低価格で仕事をけ負う零細企業が増え、結果として低い報酬でドライバーを募集する企業が出てきました。その結果従業員の質やモチベーションが下がるなど、運送業のイメージを悪化させてしまったところもあります。

人手不足業界に就職するメリット3選

人手不足業界は悪いイメージを持たれがちですが、就職することにはメリットもあります。ここでは、下記3つのメリットをご紹介します。

- 就職・転職がしやすい

- 幅広い業務に関わることができる

- 出世しやすい

1つずつ詳しく見ていきましょう。

メリット1:就職・転職がしやすい

1つ目のメリットは「就職・転職がしやすい」ことです。人手不足業界では需要が高く供給が追いつかない状況のため、企業側も積極的に求人を出し、採用活動を行っています。そのため、求職者は選択肢が豊富で、応募する企業も多くなるのです。

実際、有効求人倍率は1を超えると就職しやすいと判断できるところ、厚労省の一般職業紹介状況(令和5年6月分)のデータによると人材不足の業界、建設業界などは9.50を超えるものもあるなど、就職がしやすい傾向が見られます。

メリット2:幅広い業務に関わることができる

2つ目のメリットは「幅広い業務に関わることができる」ことです。

例えば飲食業界では、キッチンとホールを兼任するなど、様々な業務に携わる機会があります。これにより、仕事のバリエーションが豊富になります。キッチンでの調理業務から接客業務まで幅広く経験することで、自信のスキルや能力を多角的に磨くことが可能に。また、様々な業務に携わることで、自身の興味や能力を発見し、将来のキャリアの方向性を見つめるきっかけにもなります。

メリット3:出世しやすい

3つ目のメリットは「出世しやすい」ことです。これは、一人ひとりの裁量権が大きいことが関係しています。

先述した通り、人手不足の業界では、従業員一人ひとりが業務における責任や裁量を持つことが求められます。そのため、能力や成果をしっかりと発揮することで、早期に昇進や昇格のチャンスを得ることが可能。

さらに、人手不足の業界では人材の流動性が高い傾向にあり、キャリアアップの機会も豊富です。そのため、本人の努力次第では出世できる可能性が多くあると言えます。

人手不足している業界の原因

人手不足に悩んでいる業界をみると、共通して以下の原因から深刻化していることが分かります。

- 技術革新が進んでいない

- 業務の「外製化」が進んでいない

- 労働環境が悪い

それぞれの原因について見ていきます。

原因1. 技術革新が進んでいない

たとえば、定型的な業務は機械に任せる、対面でおこなっていたサービスを自動化する、といった技術革新は、どの業界でも喫緊の課題となっています。しかし人手不足の業界では、そもそもこうした技術革新を進める人材が不足しています。

仮にこうしたスキルや知見を持っている人がいたとしても、そういった人は労働環境がよく賃金の高い業界や企業に行ってしまうため、社内にノウハウが蓄積されていきません。

結果として技術革新が遅々として進まず、従来の「アナログな業務」を人力でなんとかこなしているといった企業が、人手不足の業界には特に多いのです。

原因2. 業務の「外製化」が進んでいない

外製化とは、事務作業をはじめとする業務を社外の専門企業に任せることで「外注」や「アウトソーシング」とも呼ばれます。

外製化の大きなメリットは、社内の少ない人数でも業務を回せるようになることです。手間のかかっていた事務作業を社外に任せることで、自社の中核事業や、新規事業の創出に人員を割けるようになるなど、ビジネスの面での貢献も大きなものがあります。

外製化はメリットが大きい施策ではありますが、人手不足の業界では、そもそも外製化を進める人材がいない、といった現状もあります。

外製化のためには、その業務を請け負う専門企業との調整や、マニュアルの作成、社内の業務フローの見直しなど、細々とした作業が多く発生します。

この先の未来を考えると、外製化に伴う業務量の一時的な増加を堪える企業も多い一方で、「目の前の業務に手一杯」といった状況から、外製化に踏み出せない企業も多いのです。

原因3. 労働環境が悪い

たとえば残業時間の多さや、賃金の少なさ、売上低下に伴う社員の士気低下など、労働環境に問題を抱えている企業は少なくありません。

もちろん、改善したくてもそもそも人がいないので「従業員に我慢してもらうしかない」といった企業も多くあります。

一方で「この人数でもなんとか回せているから」と、社内環境の整備を後回しにした結果、気づいたら社員が疲弊しきっていたり、離職者が続出して人手不足に陥ったりした企業も多いのです。

「あの業界はキツそう」といったイメージが蔓延してしまうと、その業界への入社者も減っていってしまいます。こうした事情からも、労働環境の改善は、社員が長期的に、そして安心して働くために欠かせないものといえるのです。

人手不足業界の行うべき対策

人手不足を解決していくためには、主に以下の対策が求められます。

- 働き方改革に取り組む

- 業務の自動化を進める

- ブランディングを強化する

それぞれの対策についてお伝えします。

対策1. 働き方改革に取り組む

働き方改革は、人手不足問題を解決するひとつの「糸口」となることが期待されています。

そもそも働き方改革とは、労働者を増やしたり、労働生産性を向上させたりするために、労働環境の問題を改善していく政策のことです。たとえばテレワークを導入する、男女ともに子育てしやすい制度を手厚くする、といった施策も働き方改革のひとつです。

外部のフリーランス人材に社内プロジェクトに参画してもらい、効果的にスキルを発揮してもらうといった動きを進める企業も増えています。

働き方改革への取り組みは、残業時間の抑制や生産性の向上になるだけでなく、外部への「アピール」としての機能も持つため、業界全体のイメージアップにもつながります。

もちろん、初期投資が必要だったり慣れるまでは社内の混乱を招いたりする可能性もあるなどの注意点もあります。

しかしいま手を打っておかないと、さらに厳しい未来が待っているのも事実です。働き方改革は、人手不足に悩まされている業界が今すぐにでも取り組むべきものといえるのです。

対策2. 業務の自動化を進める

たとえば建設業界ではICT技術の導入を国が推進し、業務の自動化が進められています。飲食業界では料理のオーダーをタッチパネル方式に変えるなど、店員を減らし、人件費の抑制を図るケースも多くなっています。

このように業務の自動化は多くの業界で進められていますが、一方で従来の業務や慣習をそのまま踏襲している企業もまだまだあります。

いまは、経費精算や、営業売上の集計など、社内の細々とした業務を効率化させるソフトウェアの開発も盛んです。こうしたツールも活用しつつ業務を自動化し、社内のコアな業務に人員を割いていくことが、人手不足に悩む業界には特に求められるでしょう。

対策3. ブランディングを強化する

ブランディングとは、社外から見たイメージを創造する取り組みのこと。たとえば採用ホームページをリニューアルし、社内の雰囲気をより伝えられるコンテンツをつくる、といった取り組みもブランディングのひとつです。

広報部門を新設し、働き方改革などのアピールを対外的に知らせるといったことも会社のイメージアップには効果的です。

ブランディングがうまくいくと、求職者の注目を集められるようになります。「仕事がキツそう」「給料が低そう」といったイメージを、「なんか楽しそう」「やりがいがありそう」といったイメージへと転換できる力を、ブランディングは持っているのです。

人手が足らず困っている業界こそ、ブランディング戦略を綿密に立て、実行に移すことが求められるでしょう。

「人手不足 業界」によくある質問

人手不足の業界の問題について知ることで、仕事探しでの失敗を避けることができます。(1)事業が縮小する (2)残業時間が増える (3)社員のモチベーションが低下する、の3点が人手不足の問題とされています。

人手不足の業界だと分かっていても、そこで頑張りたいという人も多いと思いますが、いずれ転職を考える時が来るかもしれません。その際には「ジェイック」の就職支援サービスで、就職のプロが親身になって転職活動をお手伝いします。

こんな人におすすめ!

- 自分に合った仕事や場所を見つけたい

- ワークライフバランスを重視したい

- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい