「半年で辞めるのは迷惑なのか」と悩む人は少なくありません。

入社後すぐに退職することは、職場への影響や転職への悪影響につながると思っていませんか?

しかし、職場環境や仕事内容が合わないと感じる場合、無理を続けることがキャリアにとって逆効果になることもあります。重要なのは、転職の判断基準を明確にし、自分に合った職場で成長を続けられる選択を取ることです。

そこでこの記事では、半年で辞める際のポイントや円滑に退職を伝える方法を解説します。短期間で辞めることに不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

半年で辞めることは迷惑なのか?

入社して半年で退職することが迷惑かどうかは、職場環境や退職理由によって異なります。

たとえば、業務の引き継ぎに大きな影響がある場合や、チームの士気に影響を与える場合、職場から迷惑と捉えられるかもしれません。

一方で、仕事内容が事前説明と異なる場合や、ハラスメントが理由である場合などは、退職も正当な選択といえるでしょう。

なお、半年で辞めることは法的には問題なく、民法627条第1項に基づき、退職の申し出から14日が経過すれば契約解除が可能です。ただし、多くの企業は就業規則で退職の申し出期限を1ヵ月前としているため、会社のルールを確認したうえで行動しなくてはいけません。

また、短期間での退職が今後のキャリアに与える影響にも考慮しつつ、慎重に判断することが大切です。安易な決断を避けるためには、まず現状の改善策を模索しましょう。

入社して半年間は正念場

入社してからの半年間は、環境の変化に適応するために大変な時期です。仕事の進め方や職場のルール、人間関係に慣れるまで時間がかかります。

そのため、思うように成果を出せずにストレスを抱えることも少なくありません。この時期は誰にとっても試練の時期であり、戸惑いを抱えるのは自然なことです。

実際、dodaの調査によれば、入社後1〜半年間にストレスを感じた人は全体の80.7%に上ります。多くの人が同じような壁に直面していることを理解すれば、気持ちが少し軽くなるかもしれません。

半年を過ぎると業務にも慣れ、徐々に仕事が楽しくなる可能性もあります。辞めたい気持ちが湧いてきたとしても、この時期を「成長のプロセス」と捉え、まずは乗り越える努力をしてみてもいいでしょう。

半年で辞めても大丈夫?辞めるか否かの判断基準

ここでは、半年で辞めることの判断基準を紹介します。

下記5つの判断基準を参考に、自身の現状を把握しましょう。

- 劣悪な労働環境である

- 人間関係が著しく良くない

- 身体が不調気味である

- 内定時に聞いていた労働条件と明らかに違う

- 会社の価値観が合わない

それぞれ詳しく解説していますので、参考にしてください。

1. 劣悪な労働環境である

劣悪な労働環境に置かれている場合、たとえ入社後半年であっても転職を検討する価値があります。

たとえば、パワハラやセクハラなどのハラスメントが横行している職場は避けるべきです。また、長時間労働や休日出勤が常態化し、プライベートの時間がほぼ確保できない状況は、労働環境が悪いといえます。

過度な疲労やストレスを抱え続けると、仕事へのモチベーションだけでなく、体調にも悪影響を及ぼす恐れがあります。状況が改善される見込みがない場合、退職という選択肢を視野に入れることもやむを得ません。

迷った際は、家族や信頼できる友人、総合労働相談コーナーなどの専門機関に相談し、客観的な意見を取り入れながら判断を進めるとよいでしょう。

2. 人間関係が著しく良くない

人間関係が著しく良くない職場では、長期的に働き続けることが難しい場合があります。先述したハラスメントが横行している状況はもちろん、日常的なコミュニケーションが取りづらい雰囲気も要注意です。

職場は1日の3分の1の時間を過ごす場所なので、人間関係が良好でないと、知らず知らずのうちに心身に負担がかかる可能性があります。

さらに、人間関係の問題が原因で仕事の効率が落ちたり、孤立感を感じたりすることも少なくありません。人間関係の問題が改善されなさそうであれば、自身の健康やキャリアを守るために転職を考えることも視野に入れましょう。

3. 身体が不調気味である

入社後、いつも身体の調子が優れないと感じる場合は注意が必要です。具体的には、下記の症状があると、心身に大きな負担がかかっているかもしれません。

- 不眠症

- 理由もなく涙が出る

- 食欲が出ない

- 日常的に落ち込みやすい状態が続く

こうした症状が見られるのに休息を取っても改善しない場合は、早めに対処することが重要です。

心身の不調は放置すると慢性化し、仕事だけでなく日常生活にも影響を及ぼす恐れがあります。適切な対応として、医療機関や専門家に相談し、自分の健康状態を客観的に診てもらうことも必要です。

4. 内定時に聞いていた労働条件と明らかに違う

内定時に提示された労働条件と実際の条件が明らかに異なる場合、転職を検討することが適切です。たとえば、給与や労働時間、休日などの条件が当初の説明と異なる場合、下記労働基準法第十五条に基づき、即時に労働契約を解除する権利があります。

「第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」

同法では、使用者が労働条件を明示し、これに相違がある場合は労働者が即日退職できることを認めています。

まずは、直属の上司や人事に状況を伝え、修正が可能か話し合うのが第一歩です。しかし、交渉が難しい場合や、それに時間や精神的負担をかけることでさらに状況が悪化する場合は、早めに転職するほうが良いでしょう。

5. 会社の価値観が合わない

会社の価値観が合わない場合、働き続けることが精神的な負担になるかもしれません。

たとえば、下記のような風土が挙げられます。

- アナログな方法を重視し、デジタルに疎い職場

- 合理性よりも精神論を重視する職場

- 上下関係が厳しすぎる

- 無駄なルールや慣習が多い

こうした価値観に対し、自分が折り合いをつけられる場合は問題ありません。

ただ、どうしても受け入れられず苦痛を感じるなら、無理に合わせようとしないほうが賢明です。

価値観の違いは一時的なストレスに留まらず、長期的にモチベーションの低下や体調への影響にもつながるかもしれません。自分に合った環境を見極めることが大切です。

半年で辞める前に!就業規則を確認しよう

退職を考えた際には、まず就業規則を確認することが重要です。

正社員の場合、法律では退職の意思表示を退職希望日の14日前までに行えば退職可能とされています。しかし、企業の就業規則で「1ヵ月前の通知」を義務付けている場合もあり、その規定に従わないとトラブルに発展するかもしれません。

就業規則には退職の際のルールだけでなく、引き継ぎの方法や注意点などが詳しく記載されていることが多いため、必ず目を通しましょう。

また、希望するタイミングで退職できないだけでなく、損害賠償請求など思わぬリスクを背負う可能性もあります。とくに派遣社員や契約社員の場合は、契約期間内での退職が法律により制限されていることがあるため、契約内容と併せて確認が必要です。

半年で会社を辞めることを伝える際のポイント

半年でうまく会社を辞める際には4つのポイントがあります。トラブルが起きないよう、下記4つのポイントを意識することが大切です。

- 直属の上司に直接伝える

- 辞めたい理由を整理して伝える

- 退職意思が固いことを示す

- 退職理由をポジティブに伝える

それぞれ詳しく確認しましょう。

1. 直属の上司に直接伝える

退職の意向を伝える際には、まず直属の上司に直接伝えることが大切です。上司を飛ばしてさらに上の役職者や人事部に相談すると、職場内での信頼を損ねかねません。

話を切り出す際には、退職希望日を明確に伝えましょう。退職希望日を伝えることで、退職までの流れがスムーズになります。

また、上司に伝えるタイミングも配慮が必要です。業務の繁忙期を避け、上司が比較的落ち着いている状況を見極めてから相談することが、円滑な退職の第一歩になります。

2. 辞めたい理由を整理して伝える

辞めたい理由を整理し、具体的かつ簡潔に伝えることも大切です。感情的に話すのではなく、論理的に理由を説明することで、上司に納得感を与えやすくなります。

たとえば、「しんどいから」「この仕事が楽しくないから」といった努力次第で解決できそうな理由は、上司に納得感を与えられません。「この仕事は向いていないから、新しい仕事に就きたい」といった具体的な理由を伝えることが大切です。

また、転職活動を視野に入れている場合、この段階で退職理由を整理しておくと、今後の面接でもスムーズに答えられます。

3. 退職意思が固いことを示す

退職を伝える際は、自分の意志が固いことを明確に示すことが必要です。「検討中」や「迷っている」といった曖昧な表現は避け、具体的な退職理由と希望する退職日を伝えましょう。

曖昧さが残ると引き止めにあい、余計なストレスを抱える可能性があります。また、引き止められた際に気持ちが揺らぎ、まだ転職のタイミングが早いと考えてしまうかもしれません。

事前に退職理由や意思を自分の中でしっかり固めておけば、上司との話し合いもスムーズに進められるでしょう。

4. 退職理由をポジティブに伝える

退職理由はネガティブな内容ではなく、前向きな表現に置き換えることが重要です。不満を強調すると、感情的な対立を生む可能性があるため、感謝の気持ちと今後の目標を含めて伝えると印象が良くなります。

たとえば、下記のように説明すると良いでしょう。

「これまでの業務を通して多くの経験を積ませていただきましたが、以前から興味のあった分野でさらにスキルを高めたいと考え、転職を決意しました」

上記のような伝え方は、上司に誠意を示しつつ、円満に退職するためのポイントになります。

半年で辞めるときの注意点

半年で辞めるのは、辞め方によってはトラブルに発展する恐れがあります。しかし、下記6つの注意点を意識することで、トラブルを避けられます。

- バックれたり勢いで辞めたりしない

- 転職で不利になることを押さえておく

- 逃げ癖がつく可能性がある

- 引き継ぎをしっかり行う

- 会社の備品を返却する

- 退職後の必要書類を確認する

それぞれしっかり確認しましょう。

1. バックれたり勢いで辞めたりしない

どんなに嫌な職場であっても、バックれや勢いだけでの退職は避けましょう。

このような行動は、職場に迷惑をかけるだけでなく、のちの転職活動に悪影響を与える恐れがあります。退職理由や経緯が採用担当者に伝わることで、信頼性を疑われる事態になるかもしれません。

それだけでなく、現在の職場の関係者が将来的に取引先や顧客になることも考えられます。退職の際は、必ず就業規則を確認し、規定に沿って正当な手続きを踏むことが重要です。

感情に任せた行動を取らず、冷静で計画的な対応を心がけることで、円満退職とその後のキャリアを守れます。

2. 転職で不利になることを押さえておく

半年で辞める短期離職は、転職活動で不利に働くことがあるため注意が必要です。

理由が正当であっても、期間だけを見て「継続力がない」「適応力が低い」と判断される可能性があります。その結果、履歴書や職務経歴書の段階で書類選考を通過しづらくなり、転職活動が長引くかもしれません。

また、面接では短期間で辞めた理由を具体的かつ前向きに説明する必要があり、準備不足だとさらに不利になる場合があります。短期離職を選択する際は、転職活動の難航を念頭に置きつつ、次の職場での目標や意欲を明確にしておくことが重要です。

3. 逃げ癖がつく可能性がある

短期離職を繰り返すと、逃げ癖がついてしまうリスクがあります。

一度「嫌なら辞める」という選択肢を安易に取ると、次の職場でもすぐに辞めたいと思うサイクルに陥るかもしれません。

結果的に職場環境に順応する力や困難に立ち向かう力が弱まり、長く働ける職場を見つけるのが難しくなるでしょう。そのような転職履歴が増えると、企業側から「継続力や責任力が欠けている」と判断される危険性が高いです。

そして、転職活動自体が困難になる恐れがあります。短期離職を選ぶ際は、慎重に判断し、長期的なキャリアプランを考慮することが重要です。

4. 引き継ぎをしっかり行う

退職する際は、業務の引き継ぎをしっかり行うことが重要です。退職日までに引き継ぎが完了しない場合には、後任者がスムーズに業務を進められるよう、引き継ぎ資料を作成する必要があります。資料には、下記のような内容を記載しましょう。

- 業務の流れ

- 社内外の関係者

- 顧客情報

- 注意事項

- 過去に起こったトラブルと対処法

資料には業務の流れを具体的に記載し、どのタイミングで何をするのかを明確に示します。

また、社内外の関係者の連絡先や役割も網羅し、どのような案件で関わっているのかを補足しましょう。

さらに、業務上の注意事項やトラブルが発生しやすいポイントも具体例を挙げて説明しておくことで、後任者の負担を軽減できます。

引き継ぎが不十分だと、職場全体に迷惑がかかり、自身の印象を悪くする可能性があるため、誠意を持って対応する姿勢が必要です。

5. 会社の備品を返却する

退職する際には、会社から貸与された備品を全て返却しましょう。具体的には、下記のようなものが該当します。

- PC

- 携帯電話やスマホ

- 制服

- 社員証

これらを返却しない場合、会社との間でトラブルに発展する恐れがあり、場合によっては損害賠償を求められることもあります。

とくにデータを扱う備品の場合は、事前にデータ削除のルールや手順を確認し、適切に処理することが必要です。退職までに全ての備品を返却することで、円満な退職を実現できます。

6. 退職後の必要書類を確認する

退職後に必要な書類を、事前に確認しておくことも忘れてはいけません。

主な必要書類として、下記のようなものが挙げられます。

- 雇用保険資格喪失証明書

- 離職票

- 健康保険被扶養者(異動)届

- 年金手帳

- 源泉徴収票

必要書類は転職先で提出を求められる場合が多く、不備があると新しい職場での手続きが滞る恐れがあります。

基本的にこれらの書類は退職後に会社から郵送されますが、漏れがないようリストを作成し、必要に応じて人事担当者に確認を取ることが大切です。とくに離職票は失業保険の申請に必要なため、早めに受け取れるよう依頼しましょう。

半年で辞めることのデメリット

退職してから後悔する前に、半年で辞めることのデメリットも確認することが大切です。

ここでは、下記3つのデメリットを紹介します。

- 職歴に傷が付き今後の転職にも影響する

- 失業保険がもらえない

- 会社の良さに気付かないで辞めてしまうかもしれない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 職歴に傷が付き今後の転職にも影響する

短期離職は職歴に傷が付く可能性があり、転職市場での評価に影響を及ぼす可能性が高いです。採用担当者からは「忍耐力がない」「環境に適応できない」といったネガティブな印象を抱かれる恐れがあります。

もちろん、半年で辞めたからといって転職が不可能になるわけではありません。ただ、書類選考の段階で不利になるのは事実です。また、短期離職を繰り返している場合は、一層不利になる傾向が強くなります。

転職活動では、職歴に傷があることを理解し、辞めた理由やその後のキャリアプランをポジティブに伝えられるよう準備しておくことが重要です。

2. 失業保険がもらえない

半年で会社を辞めた場合、失業保険を受給する資格を得られません。厚生労働省によると、失業保険を受給するためには、下記の条件を満たすことが必要です。

「離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」

収入が途絶える中で、失業保険をもらえずに貯金が不足していると、生活に困窮し、次の転職先を安易に選んでしまうリスクがあります。

このような経済的リスクを十分に考慮したうえで、退職を決断することが大切です。

出典:ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」

3. 会社の良さに気付かないで辞めてしまうかもしれない

半年という短い期間で会社を辞めると、その会社や職場環境の良さに気付かないまま判断を下してしまう可能性があります。

最初の半年は通常、引き継ぎやサポート業務に専念することが多く、業務の本質や職場の魅力が見えにくい時期です。また、上司や同僚との信頼関係を築く時間も不十分で、働きやすさを実感する機会が限られています。

早期に見切りをつける判断が必要な場合ももちろんあります。ただ、感情的に決断せず、今の職場や仕事が本当に自分に合わないのかを冷静に分析することが重要です。

半年で会社を辞める人が転職を成功させる方法

最後に、半年で会社を辞める人が転職を成功させる方法を紹介します。下記5つの方法を行うことで、スムーズに転職先を見つけられます。

- 早期退職に至った経緯を言語化できるようにしておく

- 自己分析を徹底的にする

- 企業研究を行う

- 将来の目標やキャリアビジョンを考えておく

- 転職エージェントを活用する

それぞれ参考にして、うまく転職活動を進めていきましょう。

1. 早期退職に至った経緯を言語化できるようにしておく

早期退職に至った経緯を言語化しておくことは、転職成功の鍵です。

面接では必ず転職理由を聞かれるうえに、早期退職の場合はとくに採用担当者の関心を集めます。

退職理由を伝える際は、前職に対する不満や非難を控え、前向きな視点で説明することが重要です。また、他責に聞こえないか、説得力のある理由になっているかを確認しましょう。

そのためにも、第三者に意見を求めると効果的です。信頼できる友人や転職経験のある知人に相談するほか、不安があれば転職エージェントのプロにアドバイスを仰ぐのもおすすめです。

採用担当者が納得できる説明を準備することで、短期離職のハンデを最小限に抑え、自信を持って面接に臨めます。

2. 自己分析を徹底的にする

自己分析を徹底することは、短期離職後の転職成功において不可欠です。

まず、今回の早期退職を通して、自分にとって働きやすい環境や合わなかった要因を振り返りましょう。どのような職場で自分の強みが活かせるのか、逆に向いていない職場はどのような特徴があるのかを、具体的に考えることが重要です。

また、自分が持つスキルや価値観を明確にすることで、将来働きたい職場像が見えてきます。自己分析を怠ると、たとえ内定を得たとしても再びミスマッチが起こり、同じ失敗を繰り返す可能性が高まります。

自己分析を深めることで、次に選ぶ職場がより自分に適したものになり、転職の満足度や定着率が高まるでしょう。

3. 企業研究を行う

企業研究を行うことは、転職の成功に直結します。同じ職種であっても、企業ごとに社風や働き方、求められるスキルは異なるため、表面的な条件だけで判断するのは危険です。

とくに求人票の良さに引っ張られると、入社後のギャップに直面し、再び短期離職を繰り返す可能性が高まります。そのため、企業の公式サイトや採用ページでビジョンや文化を確認し、口コミサイトで現場の雰囲気や実態も調べておくことが重要です。

さらに、面接時に社内の雰囲気を観察し、自分に合った環境かを見極める視点を持つと良いでしょう。

企業研究を通して得た情報を元に、自分の価値観やキャリアビジョンとの整合性を判断することが、長く働ける職場選びに繋がります。

4. 将来の目標やキャリアビジョンを考えておく

将来の目標やキャリアビジョンを明確にしておくことは、転職活動において重要です。面接では転職理由だけでなく、将来どのようなキャリアを描いているのかを問われることが多いため、具体的に話せるよう準備しましょう。

1年後、3年後、5年後といったスパンで、自分がどう成長し、どのようなポジションや役割になりたいかを考えると、説得力のある回答になります。

さらに、そのビジョンが応募先企業の方向性や業務内容とどのように一致しているかを伝えられると、採用担当者に好印象を与えられるでしょう。

短期離職による企業の懸念点を払拭するためにも、自分の未来に対する具体的なイメージを持つことが、転職成功の鍵です。

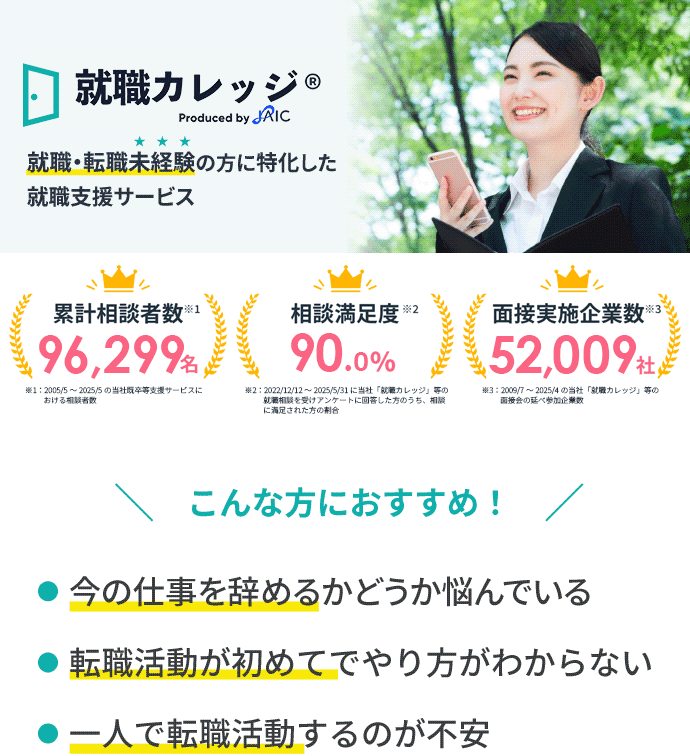

5. 転職エージェントを活用する

短期離職した場合、転職エージェントの活用は非常に効果的です。

短期間での退職理由は採用担当者がとくに気にするポイントであり、これを適切に伝えることが重要です。しかし、自信を持って説明するのは難しいと感じる人も少なくありません。そのため、エージェントの書類添削や面接対策のサポートが役立ちます。

また、エージェントは非公開求人の紹介や企業の内部情報の提供も行い、自分に合った職場を見つけやすくなります。

さらに、短期離職の背景を客観的に整理し、納得感のある説明方法を一緒に考えてくれるので、転職活動をより円滑に進められるでしょう。

とくに短期離職者への支援に強いジェイックの就職支援サービスを活用することで、自信を持った転職活動ができます。転職活動をスムーズに進めたい方は、ぜひ一度相談してみてください。

半年で辞めるならリスクを考えて慎重に判断しよう

半年で会社を辞めると職歴に傷が付き、転職活動が難航する可能性があります。

逃げ癖が付く恐れや、会社の良さに気付く前に判断を下すリスクも考えることが必要になります。

そんな中で転職を成功させるためには、自己分析を徹底し、企業研究や将来のキャリアビジョンを明確にすることが重要です。また、短期離職の経緯を適切に言語化できるようにしておくことで、面接での印象を大きく改善できます。

一人で準備を進めることが難しい場合は、転職エージェントの利用がおすすめです。

とくに短期離職者への支援にも特化しているジェイックの就職支援サービスを活用することで、納得のいく転職が実現できる可能性が高まります。

キャリア相談は無料で行っているので、まずは気軽に相談からしてみませんか。