「みんなどうやって仕事を探してるの?」と疑問に思っている方は多いかと思いますが、一般的にはハローワークや求人サイトを使う人が多い傾向にあります。

その他には、就職エージェントで求人を紹介してもらう、会社の公式サイト(採用ページ)で募集を確認する、といった方法も挙げられるでしょう。

この記事では「仕事の探し方」を9つ紹介していますので、就職活動や転職活動がはじめての方は参考にしてみてください。

仕事の探し方

仕事の探し方として代表的なのは「ハローワーク」や「求人サイト」ですが、それ以外に「求人検索エンジン」を使った求人の探し方も主流になってきています。

ここでは「みんなどうやって仕事を探してるの?」と疑問に思っている方に向けて、仕事の探し方を9つ紹介します。

ハローワーク

ハローワークとは、厚生労働省が運営している職業紹介施設です。誰でも無料で利用でき、全国各地に設置されています。

主に中小企業を中心に、全国の求人情報を幅広く確認できることが特徴です。インターネットでも求人の検索ができ、一部の求人はオンラインでも応募可能です。

年度によって異なりますが、令和5年度は年間120万人以上がハローワーク経由で就職に成功しています。

新規求人数も1,000万件以上と非常に多いので、「どこで求人を探したらいいのかな?」と迷っている方は、まずはハローワークを活用してみましょう。

※厚生労働省 職業安定局「公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績 令和6年10月」p.9

求人サイト

求人サイトは、インターネット上で求人を検索できるサービスです。

企業が掲載している仕事情報をまとめて閲覧できることが特徴で、職種や勤務地、給与などの条件で求人を絞り込めることが特徴です。

たとえば「営業職」「月給25万円以上」「土日休み」といった条件を設定すると、その条件に合った求人だけが表示されるため、たくさんの求人情報の中から自分に合った求人を見つける手間を省けます。

「未経験歓迎」や「在宅勤務可」などの条件を設定できる求人サイトも多く、スマートフォンから手軽に求人を探せるサイトも少なくありません。

忙しい中でも効率よく仕事を探したい方や、自分の希望に合った求人を見つけたい方は求人サイトを利用してみましょう。

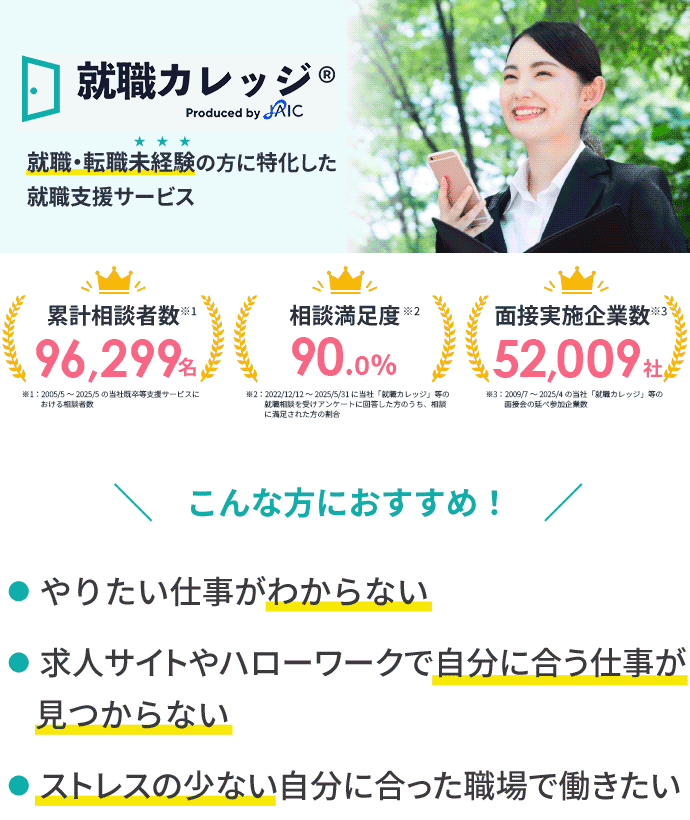

就職エージェント

就職エージェントは、仕事探しから内定までをサポートしてくれるサービスです。

希望や適性に合わせて求人を紹介してもらえることが特徴で、選考対策なども個別にサポートしてもらえます。

たとえば「IT業界に興味があるけど、未経験だから就職できるか不安」と伝えると、未経験歓迎のIT企業や、研修制度が整った会社を紹介してくれるでしょう。

登録者のみが紹介を受けられる「非公開求人」も扱っているため、ハローワークや求人サイトでは見つからない高条件の求人に出会えることもあります。

自分で探すよりも効率的かつ、希望に合った仕事に出会える可能性も高いので、「みんなどうやって仕事を探してるの?」と感じている方は就職エージェントの利用も検討してみてください。

会社の公式サイト

仕事の探し方としては、会社の公式サイト(ホームページ)で採用情報を確認する方法も一般的です。

一つひとつの会社を自分で調べて応募先を見つける必要があるため、手間はかかりますが、そのぶん企業研究がしっかりできるという点でメリットがあります。

また、社員インタビューや職場の雰囲気、働き方に関する情報など、企業の“リアルな情報”が手に入りやすいのも特徴です。

会社の公式サイトや採用ページをじっくり見ることで、表面的な求人情報だけでは分からない企業の姿や価値観が見えてくることもあります。

ミスマッチを防ぎ、入社後に「こんなはずじゃなかった」と後悔したくない方は、公式サイトの情報もしっかりチェックしておくと良いでしょう。

ビジネスSNS

ビジネスSNSとは、仕事やキャリアに関する情報を発信・共有したり、企業の担当者や業界の関係者とつながれたりするSNS型のサービスです。

ベンチャー企業の求人が比較的多く、ビジネスSNSでしか応募できない求人が掲載されていることも珍しくありません。

また、企業の投稿をフォローすることで、その会社の雰囲気や事業内容も具体的に知ることができます。

このようにビジネスSNSは求人情報を集めるだけでなく、キャリア形成のための人脈づくりや業界研究にも役立つプラットフォームです。

「みんなどうやって仕事を探してるの?」と疑問に思っている方の中で、積極的に人とつながることで就職のチャンスを広げたい方はビジネスSNSも利用してみましょう。

求人検索エンジン

求人検索エンジンとは、複数の求人サイトに掲載されている情報を一度に検索できるサービスです。求人や採用に関するキーワードをGoogleで検索したとき、検索結果の上位に企業の求人情報が表示されることがありますが、これも求人検索エンジンの一例といえるでしょう。

たとえば「Webデザイナー 未経験 東京」などのキーワードを入力すると、大手求人サイトや企業の採用ページなどの中から条件にマッチする求人が一覧で表示されます。

求人検索エンジンは、様々な求人情報源からデータを集められることが大きなメリットです。限られた時間の中で、できるだけ多くの求人情報に目を通したい方は求人検索エンジンを活用してみましょう。

求人誌

求人誌とは、地域や業種別に求人情報をまとめた冊子や情報誌のことです。

駅やコンビニのラックに無料で置かれていることが多く、小規模な会社や、個人経営の店舗など、“地域密着型の求人”が多く掲載されている傾向があります。

正社員の募集も一部掲載されていますが、基本的にはアルバイト・パートの求人が中心です。

たとえば飲食店のアルバイトを探している場合、地域別の求人情報がまとめられている求人誌を見ることで、自宅や学校の近くにある居酒屋やカフェ、ファストフード店などの募集内容が一目で分かります。

地元で働きたい方や、アルバイトやパートの求人を探している方は、求人誌を活用して仕事を探してみても良いでしょう。

就職イベント

就職イベントとは、複数の企業が集まるイベントのことです。

企業の採用担当者と直接会話できるため、「未経験でも応募できますか?」「どんな人材を求めていますか?」といった疑問をその場で解消できます。

20代向けや女性向けなど、ターゲットを絞ったイベントも多数開催されており、自分に合ったイベントに参加することで希望に近い企業と効率的に出会えるでしょう。

一度に出会える企業の数は限られますが、社員の雰囲気や企業の対応を確認できるので、求人票などでは分からない“リアルな情報”が手に入る貴重な機会ともいえます。

「みんなどうやって仕事を探してるの?」と感じている方や、採用担当者と直接話をしてみたい方は就職イベントに参加してみましょう。

知人の紹介

仕事の探し方としては、友人や家族、以前の職場の同僚など、身近な人とのつながりをもとに仕事を見つける方法もあります。

たとえば「うちの会社で営業職を募集しているけど興味ある?」と友人から声をかけてもらえた場合、その友人から会社の内部事情や職場環境について詳しく話を聞けるでしょう。

面接の雰囲気や、よく聞かれる質問などの情報を友人から教えてもらえる可能性もあり、選考の事前準備もしやすくなります。

「◯◯さんの紹介であれば、この方も信頼できるはず」として企業側に良い印象を与えることができ、いきなり面接に進めるケースも珍しくありません。

必ずしも紹介を受けられるとは限りませんが、信頼できる人が身近にいる場合は、勤務先で人材を募集していないか相談してみても良いでしょう。

仕事探しの5ステップ

「みんなどうやって仕事を探してるの?」と疑問を感じている方に向けて、仕事を探すための5つのステップを紹介します。

- 計画を立てる

- 自分の強みと弱みを理解する

- スキルと経験を洗い出す

- 価値観とキャリアの目標を明確にする

- 希望条件に優先順位をつける

1. 計画を立てる

仕事探しを成功させるには、明確な計画を立てることが欠かせません。

目標と期限を設定することで、やるべき行動に優先順位をつけやすくなるからです。

そこで、まずは「いつまでに仕事を見つけたいか」という期限を決めましょう。

たとえば「3か月以内に内定をもらう」といった具体的な目標を立てることで、毎日何をすべきか明確になり、求人探しや応募書類の作成などの行動計画も立てやすくなります。

「みんなどうやって仕事を探してるの?」と不安や焦りを感じるときこそ、いったん気持ちを落ち着けて、これからの計画を立ててみましょう。

2. 自分の強みと弱みを理解する

計画を立てたら、次は自己分析を通して自分の強みと弱みを把握してみてください。

自分に合った仕事を効率よく探すためには、自分自身を知ることが大切だからです。

強みは、得意なことや評価されたことを振り返ると見つかります。

たとえば「接客が丁寧だね」と褒められた経験がある場合、人と接する仕事に適性があるかもしれません。

反対に「初対面の人と話すのが苦手」という弱みが分かれば、個人営業職などを選択肢から外す、といった判断もしやすくなります。

自分の特性を理解するとミスマッチの少ない仕事に就職しやすくなるので、仕事を探し始める前に強みと弱みを整理しておきましょう。

3. スキルと経験を洗い出す

求人を探すときは、自分のスキルや経験を整理しておくこともおすすめです。

自分の力を発揮できる仕事を見つけやすくなり、応募先とのミスマッチも防ぎやすくなるからです。まずは、これまでの学校生活やアルバイト、仕事の実績などを振り返り、身に付けてきたスキルを書き出してみましょう。

「自分には誇れるスキルがない…」と思う方もいるかもしれませんが、たとえば「SNSを使った情報発信の経験」や「Excelで簡単な集計作業ができる」といったことも立派な経験やスキルです。スキルや経験を整理しておくことで、求人情報を見るときに「この仕事は自分に向いていそうだ」と判断しやすくなるので、ぜひ試してみてください。

4. 価値観とキャリアの目標を明確にする

自分に本当に合った仕事を見つけるためには、自分の価値観とキャリアの目標を明確にすることも欠かせません。

「自分が大切にしたいこと」を知ることで、働き方や職場の雰囲気など、自分に合った環境で働ける仕事を見つけやすくなるからです。

たとえば「人とできるだけ関わらずに働きたい」という思いが強い人は、在宅勤務がしやすいIT・Web業界の仕事に就くことで希望を叶えられるかもしれません。

「みんなどうやって仕事を探してるの?」と疑問に思っている方は、いきなり求人を探し始めるのではなく、自分の価値観とキャリアの目標も明確にしておきましょう。

5. 希望条件に優先順位をつける

すべての条件を満たす仕事はほぼないため、希望条件に優先順位をつけておくことも大切です。

希望条件には、次のように様々な要素があります。

- 給与

- 勤務地

- 勤務時間

- 休日や休暇の取りやすさ

- 働き方(リモート勤務・フレックス制など)

たとえば、通勤時間が長くても「やりがいのある仕事」なら我慢できる人もいれば、給与が多少低くても自宅近くで働くことを優先したい人もいるでしょう。

このように優先順位を決めておくと、求人を見る際の判断基準が明確になり、効率的に仕事を探せます。

理想が100%叶う仕事はほぼないからこそ、仕事探しでは希望条件に優先順位をつけ、「譲れない条件」と「妥協できる条件」を整理しておきましょう。

転職活動の流れ

転職活動の流れは、次の4つのステップを踏むケースが一般的です。

- 書類作成

- 求人応募

- 面接

- 内定

1. 書類作成

まずは、応募書類の作成から始めましょう。

転職で必要になる書類は、以下の通りです。

- 履歴書(基本的なプロフィールや、学歴・職歴などをまとめた書類)

- 職務経歴書(仕事内容や実績などを詳しく記した書類)

- ポートフォリオ(自分の作品や実績をまとめた資料)

履歴書と職務経歴書は、ほとんどの会社で提出が必要です。

ポートフォリオは、Webデザイナーやライター、イラストレーターなど、クリエイティブ職の採用時に提出を求められることがあります。

いずれの書類も選考通過を左右する大事な書類のため、クオリティを高めておきましょう。

履歴書の書き方

履歴書は、採用担当者に自分の基本情報や経歴を伝えるための重要な書類です。

限られた紙面で、自分の経歴や人となりを効果的に伝える必要があるため、以下のポイントに注意して作成しましょう。

- 見た目の美しさを保つ(汚れや折り目がない)

- 丁寧な文字で書く(読みやすい字で記入する)

- 正確な情報を記載する(経歴や日付に誤りがない)

- 写真は清潔感のある服装や髪型で撮影する

履歴書は単なる事務的な書類ではなく、あなたの第一印象を決める大切な“アピールツール”です。企業に応募する前に何度も見直して、完成度の高い履歴書を提出しましょう。

具体的な記載方法を知りたい方は、こちらの「履歴書対策」に記載の情報を参考にしてみてください。

自己PRの書き方

自己PRは職務経歴書では必須ともいえる項目で、履歴書でも記載が必要な場合があります。

「面接で会いたい」「この人を採用したい」と採用担当者に思ってもらうためにも、自分の強みや人柄、実績などを具体的にアピールしましょう。

効果的な自己PRを作るポイントは、以下の通りです。

- 結論から先に伝える

- 具体的な数字や成果を含める

- 応募先企業での活かし方を示す

私の強みは粘り強さです。

前職の個人営業職では、当初は月間目標の80%しか達成できない状況が続いていましたが、訪問先や商品知識を徹底的に見直し、商談の質を高めた結果、3か月後には目標の120%を達成できました。

貴社の営業職は、顧客と長く信頼関係を築いていくスタイルを重視されていると伺っております。そのため私の粘り強さを活かし、一つひとつの商談を大切にしながら、顧客との信頼関係構築と、継続的な取引の拡大に貢献したいと考えています。

自己PRは単なる“自慢話”ではなく、「企業にとって価値ある人材」と感じてもらえる内容を記載することが大切です。

上記の4つのポイントを意識しつつ、自分の経験や強みを応募先企業のニーズと結びつけてアピールしましょう。

2. 求人応募

応募書類の作成を終えたら、求人の検索・応募のステップへと移ります。

「みんなどうやって仕事を探してるの?」と疑問に思っている方は、以下の方法を参考にしてみてください。

- ハローワーク

- 求人サイト

- 就職エージェント

- 会社の公式サイト

- ビジネスSNS

- 求人検索エンジン

- 求人誌

- 就職イベント

求人を探す手段は複数あるため、まずは一つの方法に絞らず、いくつかの手段を併用するのがおすすめです。

情報源を広げることで、より自分に合った仕事に出会える可能性が高まります。

3. 面接

求人に応募後、書類選考に合格した場合は面接の案内が届きます。

面接が苦手な方は、転職エージェントやハローワークで模擬面接をお願いし、練習しておくのもおすすめです。

特に転職エージェントは、企業ごとの質問傾向や、求める人物像など、実践的なアドバイスをしてくれることが多いため、面接対策に非常に役立ちます。

オンライン上で面接を実施する会社も増えているため、パソコンのカメラや音声の環境確認も忘れずに行っておきましょう。

自信を持って面接に臨むためにも、事前にしっかりと準備を整えておくことが大切です。

4. 内定

無事に内定をもらえると、企業から条件通知書や雇用契約書などの書類が届きます。

入社後のミスマッチを防ぐためにも、特に以下の項目はしっかりと確認しておきましょう。

- 就業場所

- 担当業務

- 1日の労働時間

- 休日(日数・曜日など)

- 給料(基本給・手当など)

- 福利厚生

内定を承諾したら、現職との退職交渉に取りかかりましょう。

円満に退職するために、引き継ぎや退職時期の相談などは早めに進めておくと安心です。

これらと並行して、入社に必要な書類の提出や、必要な持ち物の確認もしておきましょう。

まとめ

「みんなどうやって仕事を探しているの?」と疑問に感じている方に向けて、仕事の具体的な探し方を紹介しました。

多くの求人をチェックしたい方は、ハローワークや求人サイトを利用してみましょう。

“就活のプロ”に求人を提案してほしい方は、就職エージェントの利用もおすすめです。

今回紹介した求人の探し方を参考にしつつ、自分の希望条件にマッチする会社・仕事を見つけていきましょう。