大学院中退のその後は?6つの選択肢や就職成功のポイントを解説

大学院を中退すると、就活では「中途採用枠」での応募となるケースが一般的です。

ただし中退後3年以内であれば、大学院を修了見込みの学生と同じく「新卒枠」で応募できる可能性もあります。

この記事では、大学院を中退したその後が気になる方に向けて、就職、資格勉強、フリーターになるなど、6つの選択肢を紹介します。

就職成功のポイントも詳しく解説しますので、中退後の就活に不安を抱いている方もぜひ最後までお読みください。

この記事の目次

大学院を中退したらその後はどうなる?

大学院を中退すると既卒として扱われるため、就職活動では「中途採用枠」への応募が基本となり、新卒向けの求人には応募できなくなります。

既卒とは、学校を卒業(修了)または中退後、正社員として就職していない人を指す言葉です。中途採用はスキルや実務経験が重視されるため、社会人経験が少ない既卒者は応募できる求人が限られます。

ただし、卒業(修了)または中退後3年以内であれば「新卒枠」での応募を認めている企業は多く、実際に約7割の企業が既卒者の応募を「新卒枠」で受け付けています(※)。

新卒枠では将来性や人柄などが重視され、社会人経験の有無ではなくポテンシャルが評価されることが特徴です。

大学院を中退すると応募できる求人が減りますが、中退後3年以内であれば新卒者と同じ求人に応募できる可能性もあるのです。

※出典:厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況|令和5年度新規学卒者の採用枠での正社員の募集を「行った」事業所のうち「既卒者は応募可能だった」とする事業所の割合」p.14

大学院中退のその後は?6つの選択肢を紹介

大学院を中退したその後としては、別の学校に入り直す、国家資格などの勉強時間に充てる、といったことが考えられます。

また、民間企業や公務員への就職を目指したり、フリーターとしてアルバイト生活を送ったりする人も少なくありません。

特定の企業に属さず、フリーランスとして生計を立てていく道も一つの選択肢といえるでしょう。

では、大学院を中退した後の「6つの選択肢」を紹介します。

1. 別の学校に入り直す

大学院の研究内容などに興味を持てずに中退した場合、別のもっと興味のある分野に進み直すという道もあります。

たとえば、理系の大学院に進んだものの心理学に関心を持ち始め、「公認心理師」などの資格を取得するために通信制の大学に入り直す、といったケースが考えられます。

専門分野への関心が薄れ、研究を続ける意義を見出せない場合、自分が本当に興味がある分野を学ぶために再入学を決断することは前向きな選択といえるでしょう。

2. 資格勉強をする

資格取得に向けた勉強時間を確保するために大学院を中退する、というのも一つの選択肢です。

たとえば公認会計士や税理士、司法書士などの難関国家資格は、合格までに数年単位の学習期間が必要といわれています。とはいえ大学院の研究活動は非常に忙しく、資格試験の勉強との両立は簡単ではありません。

そこで中退のその後の選択肢として、平日の日中から資格スクールに通うなど、資格勉強に専念できる環境を整える方もいるのです。

3. 民間企業に就職する

家庭の経済的な事情や、研究への興味の変化など、様々な理由から大学院を中退し、民間企業への就職を目指す人は少なくありません。

大学院在学中に起業家と出会ったり、学部時代の友人が企業で働く姿を見たりして刺激を受け、“外の世界”に関心を持ち始めたことで中退を決意する方もいます。

大学院では得られない安定した収入ややりがい、社会人としての成長機会を求める方にとって、民間企業への就職は現実的かつ前向きな選択といえるでしょう。

4. 公務員として働く

大学院中退後であっても、公務員試験の応募要件を満たすため、公務員就職を目指す人もいます。

公務員になるには「公務員試験」の合格が第一ステップですが、一部の職種を除き、概ね30歳前後までであれば学歴に関係なく受験可能です。

採用では人柄や熱意が重視される傾向があるため、「中退」という事実が必ずしも不利に働くわけではありません。

公務員は安定性があり、福利厚生も充実しているため、長く安心して働きたい方には特に魅力的な選択肢といえるでしょう。

5. フリーターになる

次の進路をゆっくりと考えたい人や、生活費をすぐに確保したい人は、大学院中退後にアルバイト生活を送る道も考えられます。

たとえば「バンドでメジャーデビューを目指す」といった夢を叶えるため、中退したその後の選択肢としてあえてフリーターとして働くことを目指す人もいます。

アルバイト生活が長いと正社員就職は難しくなりますが、時間や働き方に柔軟性がほしい方や、自分の夢を実現したい方にとっては理にかなった選択ともいえるでしょう。

6. フリーランスになる

組織に縛られずにマイペースに働きたい場合は、大学院中退後にフリーランスとして活動するのも一つの方法です。

たとえば大学院で機械工学を学んだ場合、Webライティングを習得することで「工学分野に強いWebライター」として仕事を受注できる可能性があります。

収入が安定せずに苦労する場面も多いですが、自由な働き方に魅力を感じる方にとって、フリーランスという道は検討する価値が十分にある選択肢といえるでしょう。

大学院を中退する5つのメリット

大学院を中退した後に手に入る大きなメリットは、時間とお金を無駄にせずに済むことです。

年齢が若いうちに就活を始められたり、研究内容とは異なる道に進みやすくなったりすることも利点といえるでしょう。

ここでは、大学院を中退するメリットを5つ紹介します。

中退を決めたその後にどんな良い点があるか知りたい方は、参考にしてみてください。

1. 時間とお金のロスを抑えられる

大学院を中退すると今後の学費を支払わずに済み、研究活動などに充てていた時間も浮くため、時間的・金銭的なロスを最小限に抑えられます。

大学院の学費は、私立では年間100万円を超えることも珍しくありません。

奨学金を借りている場合、将来の返済負担が軽くなることも見逃せないポイントです。

勉強に費やしていた時間を資格勉強や就職活動に充てることで、自分自身がより納得できるキャリアを歩める可能性もあるでしょう。

「自分に合わない」と感じた段階で早めに大学院に見切りをつけることで、将来的な損失を防ぎつつ、前向きに再スタートを切れることも多いのです。

2. 年齢が若いうちに就活ができる

年齢が若い人ほど採用で有利になるケースは多いため、大学院を中退した方は就職活動の面でもメリットを感じられます。

修士課程を1年で中退すれば23歳前後、博士課程を途中で辞めても20代半ばで就活を始められる方は多いはずです。

この年齢であれば「新卒枠」や「未経験OK」の求人にも挑戦しやすく、“若さ”という強みを活かして選考に臨めます。

学部卒で就職した友人と比べ、社会人経験の面で大きな遅れを取ることもないでしょう。

このように大学院を早めに中退することで、年齢的なアドバンテージを活かして就活を始められるのは大きなメリットといえるのです。

3. 別の分野に方向転換をしやすい

年齢が若いほど変化に柔軟に対応しやすく、進路変更のハードルが下がることも大学院を中退するメリットです。

半期分の学費をすでに払っていたり、博士課程まで進んでいたりすると「ここまでやってきたのに…」という気持ちから、時間だけが経ってしまうケースは少なくありません。

その点、早めに別の道を選ぶことで、たとえば機械工学系の研究をしていた人がIT企業の営業職に就職するなど、異なる領域にもすんなりと適応できることも多いでしょう。

このように中退をスパッと決めることで、その後の人生で後悔のないキャリアを歩める可能性があるのです。

4. 社会人として早く経験を積める

実務経験を早く積むとキャリアに差がつくため、人によっては大学院を中退して若いうちから働くことに大きなメリットを感じられるはずです。

たとえばM1で中退して23歳で就職した人と、博士課程を修了して28歳で就職した人では、同じ30歳の時点で5年の差が生まれます。

就業年数の差は昇進スピードに影響することも多く、経験が長い人のほうが「即戦力」と評価されるため、たとえば転職時により高い年収を提示されるケースも珍しくありません。

このように大学院を中退したその後の仕事人生において、多くのメリットを実感できる可能性もあるのです。

5. 精神的に楽になり、うつなどのリスクが下がる

精神的な負担を早めに手放すと心身の健康を守れるため、大学院中退によってうつ病や適応障害などのリスクを下げられる場合があります。

研究が思うように進まなかったり、指導教官とうまくいかなかったり、アルバイトとの両立に疲れたりと、大学院生活は多くのストレスがつきものです。

こうした状況が長引くと、不眠や食欲不振、学習意欲の低下などの不調が現れ、最終的には通院や休養が必要になるケースも少なくありません。

その点、思い切って中退したことで心の重荷から解放され、より自分らしく前向きな日々を過ごせている方も多いのです。

大学院を中退する4つのデメリット

大学院を中退するデメリットとしては、就活で不利になる場面が多いことが挙げられます。

院卒と比べ、生涯年収が下がる可能性があることも注意すべきポイントの一つです。

ここでは、大学院を中退するデメリットを4つ紹介します。中退を決めたその後に、どのような不利益が待っているか理解しておきたい方はチェックしておきましょう。

1. 大学院中退が”逃げ”と思われると就活で不利になる

中退理由が受け身に捉えられるとマイナス評価を受けやすいため、伝え方によっては大学院中退が就活で不利になることがあります。

たとえば「なぜ大学院を中退したのですか?」と面接官から質問された際に、「研究内容がつまらなかったので」と消極的な理由を直接伝えるのはおすすめできません。

なぜなら働き始めた後も、「嫌なことがあるとすぐに辞めるかもしれない」という印象を持たれてしまう可能性があるからです。

このように大学院中退が“逃げ”と思われると、評価が大きく落ちてしまう恐れがあることは十分に理解しておきましょう。

2. 推薦をもらえなくなる

大学院中退者は推薦の対象から外れるため、特に研究職や技術職を目指す人は就活で不利になることがあります。

推薦とは、学校側が学生の能力や人柄を保証し、企業に推薦する制度で、書類選考が免除される場合もあるなど大きなメリットがあります。

たとえば化学系の研究室に所属していれば、製薬会社の研究職の推薦をもらえる場合がありますが、中退すると推薦を受けられず、ゼロから内定を目指す必要があるのです。

研究職や技術職の新卒採用で推薦を導入している会社は多いため、これらの仕事に興味がある方は、中退すると就活で苦労する可能性があることは理解しておきましょう。

3. 応募できる求人が減る可能性がある

大学院を中退すると「中途採用枠」での就活となるため、大学院を修了予定の人に比べると応募できる求人数が少なくなります。

特に大企業の場合、研究・開発職の応募要件として「修士課程修了以上」の学歴を設定しているケースは多いですが、中退者は大卒のためこうした求人に応募できません。

中退後3年以内であれば、既卒者を「新卒枠」として受け入れてくれる企業もありますが、全ての企業が対応しているわけではない点には注意が必要です。

大学院を中退したその後の未来として、応募できたはずの会社に就職できる道が閉ざされてしまう可能性があることも知っておきましょう。

4. 生涯年収が下がる恐れがある

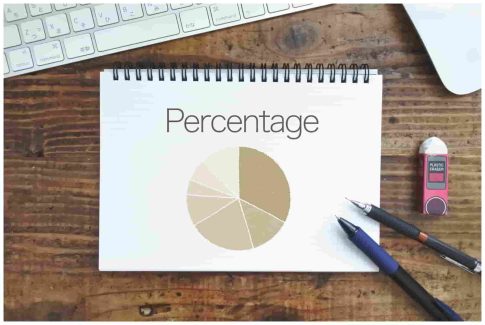

院卒と大卒の生涯年収には大きな差があるため、収入面で損をする恐れがあることも大学院を中退するデメリットです。

労働政策研究・研修機構の調査によると、男性では院卒の生涯賃金(※)のほうが大卒よりも約8,000万円、女性でも7,000万円ほど高いという結果が出ています。

この違いは、院卒のほうが専門性の高い仕事に就きやすく、企業によっては初任給や昇給に学歴の差を反映していることなどが影響しています。

大学院を中退することで、本来得られたかもしれない収入が手に入らないリスクがあることも覚えておきましょう。

| 生涯賃金(※) | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 院卒 | 4億1,090万円 | 3億2,790万円 |

| 大卒 | 3億2,730万円 | 2億5,650万円 |

出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「ユースフル統計2024|21 生涯賃金など生涯に関する指標」p.313-314

※学校を卒業してすぐに就職し、60歳で退職するまでフルタイムの正社員を続け、60歳で退職金を得た後は平均引退年齢までフルタイムの非正社員を続けた場合(同一企業継続就業とは限らない)/企業規模計(2023年)

大学院中退のその後の就活を成功させる8つのポイント

大学院を中退した後の就活を成功させるには、内定に向けて早めにアクションを起こすことが欠かせません。

就活の軸を明確にし、大学院で得た知識やスキルを整理することも重要です。

ここでは、大学院中退のその後の就活を成功させるポイントを8つ紹介します。

中退というハンデを克服するヒントを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

1. なるべく早く就活を始める

年齢を重ねるほど採用で不利になることが多いため、中退後はできるだけ早く就活を始めましょう。

25歳前後までであれば中退後も「新卒枠」に応募できる可能性がありますが、就活を先延ばしにすると「中途採用枠」でしか応募できなくなってしまいます。

就活経験がない人は、職務経歴書の作成や面接対策などに時間がかかり、内定まで数ヶ月かかるケースも珍しくありません。

その後の就活を少しでも有利に進めるためにも、早めの準備と行動を心がけましょう。

2. 就活の軸を明確にする

意志の強さをアピールできるため、大学院を中退した方は就活軸を明確にしておきましょう。

たとえば中退理由を質問された場合、「成長し続けたい」という軸がある人は次のような一貫した回答ができます。

「自分のキャリアをしっかり考えている」という印象も与えられるため、自分が大切にしたい価値観などは言語化しておきましょう。

3. 大学院で得た学び・スキルを棚卸しする

自己PRに活かせるため、大学院の経験を整理しておくことも大切です。

たとえば修士1年目で中退した場合でも、修士過程に進まなかった学生よりは「専門知識の量」という点で上回っている方は多いはずです。

学会発表の準備を通じて培った「リサーチ力」や「資料作成スキル」などが企業から評価されるケースも少なくありません。

大学院時代の経験は決して無駄ではなく、むしろアピールにつながることが多いので、まずは自分自身がどんな力を身につけたか思い出してみましょう。

4. 空白期間中にスキルアップに取り組む

自己成長に向けた前向きな姿勢は高く評価されるため、大学院を中退したその後の時間を使ってスキルアップに取り組むこともおすすめします。

たとえばSEとして働きたい方はプログラミングスクールに通う、事務職を希望する方は簿記の勉強をするなど、目指す職種に関連するスキルを磨くのがポイントです。

就職に向けて努力している人のほうが意欲的な姿勢が伝わるため、“何もしていない期間”をできるだけ作らないように意識しましょう。

5. 未経験OKや第二新卒枠の求人を探す

社会人経験が少なくても採用される可能性があるため、大学院中退者は「未経験OK」や「第二新卒歓迎」と記載のある求人を探しましょう。

中退者は基本的に中途枠の応募となるため、実務経験が豊富な求職者がライバルになります。

とはいえ「未経験者を一から育てたい」「若手を採用したい」と考えている企業も少なくありません。

こうした企業は求人票に「未経験OK」「第二新卒歓迎」と記載していることが多いため、実務経験に自信がない方はこのような求人に応募しましょう。

6. 中退理由はポジティブに伝える

面接官に好印象を与えられるため、前向きな中退理由を準備しておくことも大切です。

面接で中退理由を聞かれた場合、次のような回答をすると「その後の社会人生活でも、嫌なことから逃げてしまうのでは?」と思われる可能性があります。

- 大学院の研究がつまらなくなった

- アルバイトの両立が大変だった

- 指導教官とうまくいかなかった

一方で「自分のやりたい仕事が明確になったため、早い段階で方向転換を決意しました」といった前向きな言い回しに変えると、マイナス評価を受けずに済むでしょう。

中退理由はネガティブな印象を与えやすいので、事前にしっかりと回答を用意しておきましょう。

例文

研究がつまらなくなったことが理由で、大学院を中退した場合の回答例を紹介します。

大学院では◯◯について研究していましたが、研究を進める中で、理論を深めることよりも実際のビジネスの現場で知識を活用し、課題を解決する仕事に関心を持つようになりました。

そこでこのまま研究を続けるよりも、「実務経験を通じて価値を生み出す人材になりたい」という目標を達成するには早い段階で進路を切り替えることが効果的だと判断し、慎重に検討したうえで中退を決断しました。

この例のように、まずは事実を偽らずに伝えたうえで、「キャリアの方向性が明確になったこと」や「前向きな決断であること」を示すことでポジティブな印象につなげましょう。

7. キャリアプランを考える

長く働き続ける覚悟があることをアピールできるため、キャリアプランもしっかりと考えておきましょう。

キャリアプランとは、将来の目標に向けた道筋や計画のことです。

大学院中退者は「途中で辞めてしまうのでは?」と思われやすいため、入社後の目標や成長イメージを聞かれることがよくあります。「キャリアプランを考えている=入社後も長く働く意志がある」と判断できるからです。

“内定をもらうこと”がゴールのように見えるとマイナス評価につながるため、「5年後には営業リーダーを目指したい」など、入社後の中長期的な目標を具体的に示しましょう。

例文

ハウスメーカーの個人営業職に応募する場合の、キャリアプランの回答例を紹介します。

「お客様に最適な省エネ住宅を提案できる営業のプロになる」という長期的な目標に向け、入社後の5年間は住宅に関わる専門知識と営業スキルを徹底的に習得したいと考えています。

その後はチームリーダーとして後輩の育成にも携わりながら、10年後には年間契約件数でトップクラスの実績を残せる営業担当を目指します。

大学院で学んだ環境工学の知識も継続的に深めつつ、ゆくゆくは省エネ住宅の魅力をお客様に分かりやすく伝えられる営業パーソンとして活躍していきたいと考えています。

この例のように、キャリアプランは具体的な目標と時期を含めて伝えることがポイントです。

8. 中退者向けの就職支援サービスを利用する

内定に近づくアドバイスをもらえるため、中退者向けの就職支援サービスの利用もおすすめです。

具体的には、次のようなサービスの活用を検討してみましょう。

- わかものハローワーク

- 若者サポートステーション(サポステ)

- 既卒・第二新卒専門の就職エージェント

これらのサービスを使うと、中退者の就活事情に詳しいキャリアアドバイザーが就職活動をサポートしてくれます。

どれも無料なので、一人で進める就活に不安を感じている方はぜひ利用してみましょう。

大学院中退のその後が気になる人のよくある質問

大学院中退のその後が気になる人が抱く質問にお答えします。

- 大学院を中退したら新卒扱いになる?

- 大学院(M1)を中退したら公務員就職は不利になる?

- 大学院を中退した場合の最終学歴は?

- 大学院を中退すると内定取り消しになる?

1. 大学院を中退したら新卒扱いになる?

大学院を中退すると新卒ではなくなり、基本的には中途扱いになります。

そのため採用では、実務経験や専門知識などを重視されることが一般的です。

ただし例外もあり、たとえば中退後3年以内であれば新卒扱いで応募できる企業も多く存在します。この場合、主にポテンシャルが評価されるため、専門スキルなどがなくても採用される可能性があるのです。

大学院を中退した時点で原則として新卒ではなくなりますが、その後は3年以内であれば新卒と同じルートで選考に進めることもある、と覚えておきましょう。

2. 大学院(M1)を中退したら公務員就職は不利になる?

公務員の採用は適性や学力を重視する傾向が強いため、「M1で大学院を中退した」といった経歴が不利に働くことはほぼありません。

公務員の採用試験では「全ての受験者を公平に評価する」という原則があるため、学歴や中退の有無だけで合否が決まることはないのです。

大学院に進学した方は一定の学力があるうえ、継続して学習に取り組んできた方も多いと思うので、むしろ公務員試験のような“学力重視”のテストに通過できる可能性も高いでしょう。

3. 大学院を中退した場合の最終学歴は?

大学院を中退した場合の最終学歴は、修士課程中退の場合は「大学卒業(大卒)」、博士課程中退の場合は基本的には「大学院修了(院卒)」となります。

学歴は、その学校を卒業または修了した実績がある場合に認められます。したがって、修士課程を修了していなければ「大学院卒(院卒)」とは名乗れません。

ただし「修士過程を修了し、博士課程に進んだものの中退した」といったケースでは修士号は取得しているので、「院卒」と呼称しても問題ありません。

4. 大学院を中退すると内定取り消しになる?

企業が「大学院修了見込み」として内定を出していた場合、大学院を中退すると内定が取り消される可能性があります。

たとえば「2026年3月末時点で、大学院修士課程または博士課程を修了されている方」といった条件付きの選考コースで内定をもらった場合、修士課程中退者の場合は条件を満たさなくなります。

ただし成長性や人柄などを総合的に判断して内定を出す企業も多いため、まずは諦めず、人事担当者に早めに相談することをおすすめします。

まとめ

この記事では、大学院中退のその後の選択肢を6つ紹介しました。

- 別の学校に入り直す

- 資格勉強をする

- 民間企業に就職する

- 公務員として働く

- フリーターになる

- フリーランスになる

「大学院中退」という経験は、決して無駄にはなりません。

これまでの学びや気づきを活かしながら、“あなたらしい未来”を一歩ずつ築いていきましょう。

こんな方におすすめ!

- 学歴に自信がないから就職できるか不安

- 就職について、誰に相談したら良いか分からない

- 中退しようかどうかを迷っている

- 学歴に自信がないから就職できるか不安

- 就職について、誰に相談したら良いか分からない

- 中退しようかどうかを迷っている

当社の就職に関するコンテンツの中から、大学院の中退を検討している方、中退後の就職に悩んでいる方向けに、就活で困りがちなことを解決するための記事をまとめました。

社会に出たほうが早く成長できると考えたためです。特に御社は一人あたりの裁量が大きく、自分自身が成長し続けられる環境である点に魅力を感じています。