公務員の仕事に興味を持っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、これから公務員を目指したいと考えている人が知っておくべき仕事内容や向いている人の性格、公務員になるための方法などを網羅的に解説します。

公務員になるメリットやデメリットについても解説しますので、将来公務員を目指すべきかどうか悩んでいる人は、記事の内容を参考にしてみてください。

この記事の目次

公務員とは?

公務員とは国や地方自治体に勤務し、公的なサービスを市民や国民に提供する仕事の総称です。公務員と聞くと市区町村役場で働く職員のことをイメージしてしまうかもしれませんが、実際には警察や自衛官、公立学校の教師など様々な職種に分かれる点が特徴です。

公務員は民間企業と大きく異なり、勤め先が破綻するようなことが基本的にないため、安定した働き方が実現できます。

また、公務員というステータスが社会的信用の高さにも繋がるため、公務員として働くことにメリットを感じている人も少なくありません。

就職するためには、国や地方自治体が実施する公務員試験に合格する必要があります。

試験の内容は目指す職種によって大きく異なりますが、幅広い学力を身に付けることができないと公務員になることはできませんので、時間をかけて試験対策に臨む必要があります。

人によっては公務員試験と民間企業の面接を並行して行うケースも見られます。

就職後に働く向き不向きが分かりやすい仕事となりますので、自己分析に取り組み、公務員としての働き方にマッチしているかどうかを確認した上で就職を目指すようにしてみてください。

| 平均年収 | 478万円 |

| 求められるスキル | ・公平性 ・誠実さ ・コミュニケーションスキル |

| 向いている人の特徴 | ・どんな人にも誠実なコミュニケーションが取れる人 ・安定志向の強い人 ・地域や国のために仕事をしたい人 |

| 就職するためには | ・公務員試験に合格する |

平均年収出典:厚生労働省「地方公務員(行政事務) – 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))」

公務員の種類

公務員は、大きく分けると国家公務員と地方公務員の2種類となります。

また、それぞれさらに職種が細分化されるため、公務員を目指したいのであれば自分がどの種類の公務員になりたいのかをしっかりと把握しておくことが大切です。

ここでは、国家公務員と地方公務員のそれぞれ2つに分け、代表的な職種をピックアップして解説します。少しでも気になる職種を見つけられたら、詳しい内容について自分でも調べてみると良いでしょう。

国家公務員

国家公務員は1府12省庁や国会などの国家機関に勤務する公務員です。

国家公務員が就職することになる各機関は、それぞれの分野におけるスペシャリストが集まり、専門的な業務に向き合っていくことになります。

国家公務員を就職先別に分けると以下のようになります。

- 行政府:1府12省庁における職員、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官など

- 司法府:裁判所事務官など

- 立法府:衆議院事務局職員、参議院事務局職員、国立国会図書館など

それぞれ代表的な職種をピックアップして詳しく解説します。

行政府

文部科学省や財務省など「◯◯省」と名のつく省庁に配属され、特定分野の専門的業務に従事する、「1府12省庁職員」として働く人が多い傾向にあります。

国の中枢とも呼ばれる霞ヶ関で政策の企画立案を担うことになるため、国を動かしているようなやりがいを感じやすい点が特徴です。

勤務先としては基本的に東京の霞ヶ関となりますが、省庁によっては地方に転勤出向することもあります。およそ2年から3年程度のスパンで転勤や配属、異動を経験することにより幅広いスキルを身に付けることが可能です。

行政府での仕事は国の根幹を支えるような業務となるため、極めて高いポテンシャルが求められます。有名大学出身の職員が多く働いていることも多く、就職するにはやや難易度が高いと言われています。

司法府

裁判所に勤め、裁判をスムーズに運営するための事務や裁判手続きの補助業務を担当します。

裁判官や裁判員、検察や警察など裁判の結果に直接影響をもたらすような仕事ではありませんが、司法府で働く国家公務員がいるからこそ、安定した裁判が開かれているといった実態があります。

勤務先としては大きく以下の2つに分かれます。

- 裁判部門:法定事務や裁判手続きの業務を担当する

- 司法行政部門:総務や会計、人事などの一般事務を担当する

適性や希望によって配属が決まりますが、ステップアップの道としては、いずれも裁判所書記官となっています。内部試験でステップアップできるものとなっていますので、司法府に配属された後も勉強を続けていく必要があります。

立法府

立法府では、衆議院や参議院の事務局として働くことになります。

衆議院や参議院では毎日のように議会が開かれていますので、それらの運営サポートを担う業務が中心です。議会の規律や運営を担うという点でプレッシャーのかかる仕事でもあります。

原則として国会議事堂やその周辺施設で働くことになりますので、行政府などと異なり、転勤を伴う異動が無いのが特徴です。採用人数が比較的少ないという点も特徴であり、倍率が高いことから別の試験と併願することがおすすめです。

地方公務員

地方公務員とは、文字通り都道府県や各市区町村における自治体で働く公務員のことをいいます。公務員の8割程度は地方公務員と言われており、我々の生活においても身近な存在だと言えます。

地方公務員を就職先別に分けると、以下のような職種が挙げられます。

- 都道府県:行政事務職、技術系職種、学校事務職、警察事務職、資格免許職、警察官など

- 市町村:行政事務職、技術職、資格免許職、消防官など

それぞれ代表的な職をピックアップして解説します。

都道府県

都道府県庁や都道府県の運営する関連施設で勤め、公共サービスを提供する仕事です。

市町村に勤めるよりも比較的大きなスケールの仕事を担うことになります。

具体的には、都市開発計画や公共施設の管理、教育や社会福祉の水準維持など、社会的な課題に取り組むことも多くあるため、地政学や経済学などの知識が求められることもあります。

各都道府県の全域をカバーするような幅広い行政サービスを担うだけでなく、数年スパンで配属が変わるような働き方になることから、国家公務員よりも様々な業務をこなせるようなゼネラリストが求められる傾向にあります。

また、事務職だけでなく、警察官や施工管理、電気工事士などの技術専門職の領域で就職することも可能です。様々なバックグラウンドを活かすことができる点も、地方公務員の特徴と言えるでしょう。

市町村

主に市町村役場に勤めて、地域住民の基礎的な手続きや環境保全、まちづくりなどの業務に携わる公務員です。

市区町村役場に行ったことがある人であればイメージが付きやすい仕事であり、都道府県職員に比べて、基礎的な行政業務を担うといった違いがあります。

地域住民と直接接する機会が多いため、他の公務員よりも自分が携わった業務の成果を実感しやすいといった特徴があります。業務のスケールはやや小さいものの、やりがいを感じやすい点が市町村職員の特徴と言えるでしょう。

公務員になるメリット

公務員として就職することには、以下のようなメリットが挙げられます。

- ワークライフバランスを保ちやすい

- 雇用が安定している

- 社会的信用が高い

公務員への就職は、民間企業への就職に比べてやや難易度が高いと言われています。

自分にとってどれぐらいのメリットがあるのかを理解した上で就職を目指すようにしてみてください。

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

ワークライフバランスを保ちやすい

部署にもよりますが、公務員は基本的にやるべき仕事が定まっているケースが多く、時間内に仕事を終わらせやすいと言われています。残業を抑えながらプライベートも満喫するといった、ワークライフバランスを保ちやすい点が特徴です。

民間企業のように高いノルマが課せられるようなことがなく、上司から割り振られた業務をこなせば評価に繋がるということもあり、やるべき業務にまっすぐに突き進んでいける人であればスマートな働き方が実現できるでしょう。

雇用が安定している

公務員は国や地方自治体と雇用契約を結んで働くような仕事となる関係上、民間企業に比べて雇用が非常に安定しているといったメリットがあります。

不正や故意による損失を出さない限り、基本的には成果が発揮できなくてもリストラをされることなく働き続けることが可能です。

また、給料は年功序列で上がっていくような制度となっていることから、長く働いて給料を上げていくような働き方を実現したい人にとっては魅力的な仕事と言えるでしょう。

退職金の制度もありますので、腰を据えて長く働きたい人であればあるほど公務員の仕事にメリットを感じられるはずです。

社会的信用が高い

公務員は社会的信用が高い点も大きなメリットの1つです。

社会的信用とは、収入や社会的地位に裏付けられた信用のことであり、主に金融機関でのローン審査や婚活など、初対面の人との人間関係が重要になる場面で役立ちます。

公務員として働いているというだけで、周囲の人に対してポジティブな印象を与えることができます。また、公務員は雇用が安定している仕事ということもあり、ローンの審査申し込みをすれば、民間企業で働く人よりも有利な条件でお金を借りれることもあると言われています。

公務員になるデメリット

どんな仕事であっても、就職する上ではメリットだけじゃなくデメリットも存在します。公務員になるデメリットとしては、大きく以下の3点が挙げられます。

- 異動が多くスペシャリストを目指しにくい

- 原則副業ができない

- 民間企業への転職が難しい

それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

異動が多くスペシャリストを目指しにくい

特に地方公務員の場合は、国家公務員と異なり、様々な業務を経験したことのあるゼネラリストの方が昇格しやすい傾向にあります。

実際に公務員として働いていると、2〜3年に1度は配属異動が出されるため、特定の業務に精通したスペシャリストを目指しにくいといったデメリットがあります。

明確にスキルと言える経験を積むことができずに、社会人としてのキャリアに疑問を持ってしまうような公務員も少なからず存在します。

公務員をこれから目指したいのであれば、特定の業務だけに専念するような働き方ではなく、様々な業務を通じて国民や市民に公共サービスを提供する仕事であるということを念頭に置いた上で、公務員試験対策を進めていくことが求められます。

原則副業ができない

公務員はどんな職種であっても、原則的に副業を認められていないといったデメリットもあります。

公務員は安定した仕事ではありますが、収入が特別高いというわけではありません。

厚生労働省のJobtagによれば平均年収は478万円であり、サラリーマンの平均年収と同水準となっています。

成果を出しても高い収入が見込めるわけではないため、特に若いうちは生活費に困窮しやすい傾向にあります。

民間企業であれば副業をしながら収入を増やすことができますが、公務員の場合は公務員の収入だけで家計を成り立たせなければならないため、もどかしさを感じることもあるでしょう。

民間企業への転職が難しい

公務員は様々な業務を通じてゼネラリストを目指していくような働き方になるため、民間企業に転職を考える際の自己アピールポイントが少なくなりがちです。

確かに、公務員というバックグラウンドがあるだけでも高いポテンシャルをアピールすることができますが、年齢が高くなっていくと、民間企業への転職が難しくなるといったデメリットが考えられます。

雇用が安定していることから、公務員として定年まで働き続けたい人であれば問題ありませんが、実際に公務員を経験してみて民間企業に転職したいと感じる可能性が少しでもあるのであれば、公務員だけでなく民間企業への就職も最初から視野に入れておくことをおすすめします。

公務員になるには

公務員になるためには、公務員試験に合格する必要があります。

ここからは、公務員になるためにパスしなければならない公務員試験について詳しく解説していきます。試験内容や難易度は、どんな公務員を目指すかによって大きく異なってきますので、詳細は自分でも調べるようにしてみてください。

公務員試験に合格する

先ほど触れた通り、公務員になるためには公務員試験に合格しなければなりません。

公務員試験の内容や実施日は、目指す職種によって大きく変わってきますので注意が必要です。なお、試験日が異なる場合は様々な職種の試験を併願することができますので、とにかく公務員になりたいという人は、併願を検討してみるのもおすすめです。

一般的な公務員試験は一次試験と二次試験に分かれており、一次試験では筆記試験、二次試験で人物試験と呼ばれる面接が実施されます。

筆記試験では、基礎能力や専門知識、論文試験などが行われます。

筆記試験の対策には予備校を利用する人が多く、勉強時間は1000時間から1200時間と言われています。筆記試験自体はマークシート形式での問題が中心となりますが、科目数がとにかく多く、試験対策に苦戦するケースも少なくありません。

繰り返しにはなりますが、公務員試験は目指す職種によって試験内容が大きく異なりますので、まずは公務員の中でもどの職種になりたいのかを見定めておくことが大切です。

その上で、独学で合格を目指すのか、予備校を使って合格を目指すのかを決めていくといった流れで対策を進めていきましょう。

公務員試験の試験内容

公務員試験の試験内容は職種によって大きく異なりますが、ここでは受験者も多い市役所の一般的な試験内容について解説します。

まず一次試験として「教養試験」「専門試験」「論文試験」の3種類が課せられます。教養試験の試験科目としては、以下の5つの科目で構成されています。

- 数的処理:空間把握、資料解釈、数的推理

- 文章理解:現代文と英文

- 人文科学:高校の地理歴史の分野

- 自然科学:高校の理科や数学の分野

- 社会科学:高校の政治経済や現代社会の分野

また、専門試験は行政系と経済系と法律系の3つに分けられます。

- 行政系:政治学、行政学、国際関係、社会政策

- 経済系:経済言論、財政学

- 法律系:憲法、行政法、民法、刑法、労働法

論文試験では社会課題に対するテーマが問われ、1000文字前後の論文を1時間程度で執筆します。日ごろから社会課題に対する問題意識を持っておくと良いでしょう。

一次試験を突破することができれば、二次試験に進めます。個別面談や集団面接を通じて、市役所の職員としてふさわしい人格があるかを見定められます。

難易度は自治体によって大きく異なりますが、一般的には1次試験で3倍から10倍、二次試験で2倍から5倍が目安と言われています。

公務員試験の受験資格

公務員試験には受験資格があらかじめ定められています。受験資格の種類と、具体的な資格をまとめると以下の通りです。

| 受験資格の種類 | 詳細 |

|---|---|

| 欠格条項 | ・禁固刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでか執行猶予期間中の人 ・過去に公務員としての懲戒免職の処分を受けていて、2年を経過していない人 ・日本国憲法やそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党を結成したり、加入していた人 |

| 年齢制限 | ・高卒程度の試験の場合は20代前半まで ・大卒程度の試験の場合は30歳前後まで |

| 学歴 | ・基本的には学歴不問 ・国家公務員の総合職試験など、一部の試験においては学歴を制限するケースがあるため注意 |

| 資格 | ・受験する職種によって必須となる資格要件が異なる (例:「福祉職」区分の場合は、社会福祉士の資格が必須になることがある) |

| 身体的条件 | ・警察官や消防官などの公安系職種の採用試験では、一定基準の身長や体重、視力や体力の身体条件が受験資格となる |

このように受験資格は様々となりますので、これから受験しようとする職種の試験における受験資格を必ずチェックしておくようにしてください。

公務員に向いている人

公務員に向いている人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

- 地域や国のために働きたい人

- 責任感の強い人

- 安定志向が強い人

それぞれの特徴について詳しく解説します。

地域や国のために働きたい人

公務員は公共サービスの提供に努める仕事です。そのため、自社の利益のために働く民間企業と異なり、住んでいる地域や国のために働きたい人に向いている仕事と言えます。

普段から生活する中で、我々は多くの公共サービスを利用しています。

自分の仕事を通じて数多くの人の生活を支えるような、縁の下の力持ちとなる仕事がしたい人であれば、公務員の業務にやりがいを持って取り組むことができるでしょう。

責任感の強い人

公務員は、一人ひとりに割り振られた業務をしっかりこなさないと、公共サービスを受けることになる国民や市民に迷惑をかけてしまうことになります。

したがって、与えられた業務をしっかりと遂行できるような責任感の強い人に向いている仕事と言えるでしょう。

日頃から責任感が薄かったり、やるべきことをやらずに過ごしてしまっているような人が公務員になると、ストレスを抱えながら働くことになるだけでなく、責任感のプレッシャーに押しつぶされてしまい、早期離職をしてしまうことも考えられます。

安定志向が強い人

公務員は民間企業と異なり、雇用が安定しているといった特徴があります。

また、年功序列で給料が上がっていく職場が多いことから、1つの職場で長く勤めたいと考えているような安定志向が強い人に向いている仕事と言えます。

退職金が用意されているだけでなく、長い期間様々な部署に異動して経験を積むことができますので、将来的に転職をすることを考えていないような人であれば、穏やかな気持ちで仕事に向き合っていけるはずです。

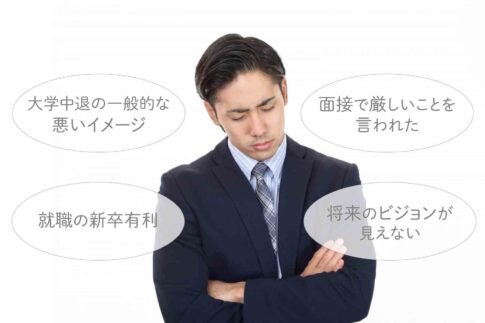

公務員に向いていない人

公務員に向いていない人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。

- 自由な発想を活かして働きたい人

- 一つの仕事を極めたい人

- 成果主義の稼げる職場で働きたい人

これらの特徴に1つでも当てはまるような場合は、公務員として就職できたとしても働いていてストレスを感じてしまうでしょう。

それぞれの特徴について詳しく解説します。

自由な発想を活かして働きたい人

公務員は基本的に上司の指示を受けて業務を遂行していくような働き方となります。

また、携わる業務は全て公共性の高いものとなっていることから、ミスがないような人が高い評価を受けやすい傾向にあります。

このことから、自由な発想を活かして働きたい人は公務員に向いていないと考えられます。

自分のアイディアを形にするような業務が少なく、あらかじめ定められたオペレーション通りに業務をこなしていくことになりますので、発想力や想像力を活かせる場面がほとんどないと感じるかもしれません。

クリエイティブな仕事に挑戦したいと考えている人は、公務員ではなく広告代理店やWebデザイナーなどの仕事を検討するのがおすすめです。

一つの仕事を極めたい人

公務員の働き方としては、数年で配置転換がされ、ゼネラリストを目指していくようなキャリアパスが一般的です。特に地方公務員はその傾向が強く、1つの仕事を極めたい人にとっては物足りなさを感じてしまう可能性があります。

どうしても公務員として就職して1つの仕事を極めたい人は、専門職や技術職といったコースで就職を検討することがおすすめです。

しかし、公務員の専門職や技術職は高い経験や仕事の実績が求められますので、民間企業で実務経験を積んでから公務員になるといった方法も検討すると良いでしょう。

成果主義の稼げる職場で働きたい人

公務員は年齢を重ねるにつれて収入が増えていく傾向にあります。若手であっても、高い成果を出したからといって収入に反映される事はほとんどありません。

したがって、成果主義の稼げる職場で働きたいと考えている人には、公務員の仕事に向いていないと考えられます。長く働いて収入をじまじわと増やしていくのではなく、高い成果を出して大きく稼いでいきたいような人は、営業職などの仕事に就職することがおすすめです。

公務員と民間企業の主な違い

公務員を目指す上では、公務員と民間企業の主な違いについて理解しておくことが大切です。ここでは、以下の3つのポイントに絞って公務員と民間企業の違いを解説します。

- 雇用の安定性

- 給与や待遇

- 働き方や働く目的

それぞれの違いについて詳しく解説します。

雇用の安定性

雇用の安定性としては、民間企業よりも公務員の方が安定していると言えます。

民間企業はほとんどが営利企業であり、ビジネスで儲けた利益を会社の成長や従業員の給料として支払っています。

そのため、景気や経営戦略に経営状態が左右されることが多く、場合によっては大手企業であってもリストラが実施されることもあります。

一方、公務員の場合は国や地方自治体に勤務することになります。

利益というものが存在せず、国民や市民から徴収した税金を持って給料が支払われます。

勤めている自治体の住民が極端に減ってしまうようなことがない限り、公務員は安定して働けるといった強みが見られます。

給与や待遇

公務員の給与は年功序列制で上がっていくケースがほとんどのため、成果を出したかどうかにかかわらず、長く勤めれば勤めるほど収入が上がる傾向にあります。

また、福利厚生や退職金の制度が充実していることから、公務員として働いていて家計が苦しい状態になってしまうようなことは比較的少ないと考えられます。

一方、民間企業の場合は会社にもよりますが、基本的には仕事で高い成果を出した人が昇格をしていく傾向が見られます。

中には入社数年で管理職に昇格できるような会社もありますので、短期間でキャリアアップを目指していきたい人にとっては民間企業の方が向いていると言えるでしょう。

働き方や働く目的

公務員の働き方は、基本的に上司の指示や与えられた業務をミスなくこなしていくようなものとなります。また、地方公務員の場合は市民と近い場所で働くことになるため、直接クレームを受けるようなことも少なくありません。

働く目的としては、勤める国や地方自治体の安定的な運営となります。

それだけでなく、住み良いまちづくりに向き合うような業務もあることから、今よりも良い生活基盤を作るというのが公務員のミッションとも言えるでしょう。

一方、民間企業の場合は、勤める会社の売り上げを最大化することが働く目的となります。

利益を追求するような働き方になるため、残業が発生することも少なくなく、ハードな働き方をするような民間会社も見られます。

もちろん、すべての民間企業がハードな働き方を求められるわけではありませんので、就活の際には企業研究をして、自分らしく働ける職場を探せるよう努めてみてください。

公務員を目指す人によくある質問

最後に、公務員を目指す人によくある質問を2つ取り上げて解説します。

公務員のつらいことはなんですか?

公務員のつらいこととしては、以下のようなものが挙げられます。

- 給料を大幅に増やしにくい

- 国家公務員の場合は転勤をすることがある

- 世間からの厳しい目を向けられることがある

- クレーム対応をすることがある

- 紙の書類の仕事が多い

- 年功序列

- 人事異動が多い

- 仕事のやりがいを感じにくい声もある

- 副業ができない

- 残業が多い部署もある

- 仕事の成果を感じにくいことがある

公務員だからといって楽な仕事というわけではありません。

もしこれから公務員を目指したいのであれば、これらのつらいことがあることを理解した上で公務員試験対策を進めていきましょう。

公務員は勝ち組ですか?

公務員だからといって勝ち組というわけではありません。

実際に就職した後も業務やキャリアパスに悩む若手の公務員が多く、民間企業への転職をするようなケースも多く見られます。

公務員に限らず、特定の仕事についたから勝ち組という事はありません。大切なのは、就職後にどんな仕事にどのようなスタンスで向き合うのかということです。

就活を進める上では、職業に対して勝ち組や負け組といった感覚を持たず、自分の強みが発揮できるかどうかで応募先を判断するようにしてみてください。

まとめ

公務員を目指す上で知っておきたい知識を網羅的に解説しました。

公務員は雇用が安定していて、長く勤めれば勤めるほど収入を上げられるといったメリットがある一方で、1つの仕事を極めるのが難しかったり、成果を出しても評価を受けにくいといったデメリットがあります。

自分に公務員が向いているのか分からない人や、民間企業への就活も並行して行いたいような人は、就職エージェントに相談してみることも検討してみてください。